从奈良到南锡:粟特人寻踪(上)

图1 日本伎乐面具“醉胡王”,公元8世纪日本

粟特人的足迹到底跨越了世界上多远的地方?本文追溯了粟特的人与物在欧亚大陆的旅程,以及粟特人在多种文化艺术传统中所留下的印记。

他醉醺醺地瞪着我们, 眯着眼睛,眉毛弯弯,他那鼻子长得离谱,向下垂着,耳垂也低低地耷拉着,上面还打了很大的耳洞。他怪诞、滑稽、又微微怒嗔,是个来自远东的古代小丑。

我们是在日本南部的奈良。这里是法隆寺, 它是日本一座重要的宝库。在这里曾经存放了公元6世纪到9世纪之间从亚洲各地收集来的举世珍宝。这里曾是丝绸之路的珍宝阁,藏有乐器、雕像、珍贵的木雕与绫罗绸缎。

然而今天吸引我们的,却是这个由泡桐木制作的面具(图1)。因为人们相信,这个面具可能是一个多世纪以来,学者们一直在寻找的扑朔迷离的海外粟特人在最遥远的东方的见证者。

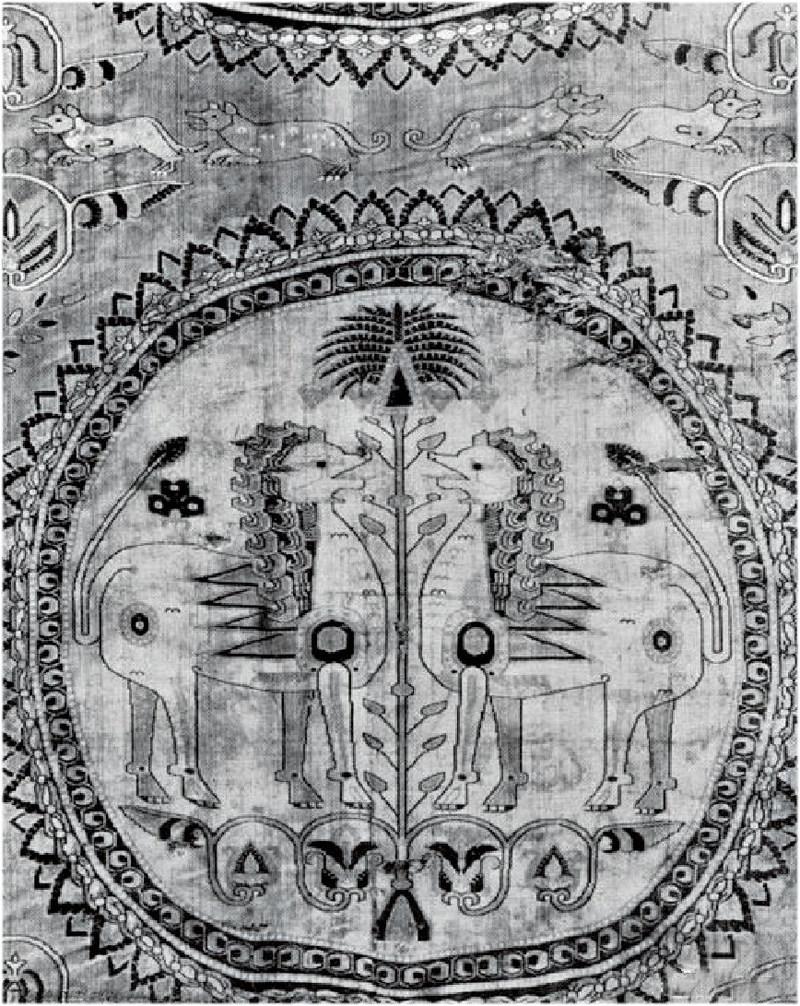

现在,我们来到四千英里以外的地方,在世界的另一端,法国东北部的南锡。这是一块纺织品,织品上浓郁的蓝色与橙黄早已褪去,两头肃穆的狮子盘踞在一棵棕榈树的两侧,周围环绕着一个奖章的纹案; (如图2)。有人说,这块用于包裹一位欧洲圣人遗物的精美织品源自粟特人之手。在世界两端的法国与日本这两个宗教文化的宝库,是否真的都保存着来自粟特这个欧亚大陆伟大、失落文化中尘封已久的碎片呢?

图2 双立狮纹饰织物片段

粟特人与丝绸之路

自从德国制图师与探险家曼弗雷德·冯·里希霍芬在1877年创造了“丝绸之路”( Seidenstra?e)一词以来,我们一直对连接亚洲与欧洲、横贯“东方”与“西方”大陆的贸易路线充满了神往。在某种程度上,“丝绸之路”的概念是现代人头脑的产物,人们热衷于为相互关联的、“全球化”的当代世界寻找根源与谱系。

我们很乐于发现跨越大陆与文化的古代文物:在阿富汗中部的密室里埋藏的一个埃及玻璃杯,在欧洲大教堂里发现的一块中亚丝绸。我们陶醉于跨越这些大陆的商人与旅者,他们收集与分享着知识,在不同的世界之间流转。古人也与我们并没有那么不同,又或者说,我们与他们也没有那么不同,这让我们感到慰藉。这样的故事为我们提供了工具,让我们能够阐明、甚至证明我们今天的生活方式和所持有的价值观:是那令人激动的异国情调滋生了我们的世界主义意识。

20世纪初发现并破译了大量的粟特文献,这对从事这一探索工作的学者来说是巨大的福音。因为在粟特人身上,我们似乎发现了丝绸之路上的那些杰出的人民:他们是国际化的,且游历广泛、注重商业、知行合一。在过去的一百多年,尤其是30年间,越来越多的学者们尝试着在世界各地追寻粟特人的踪迹。

他们在中亚和中国取得了惊人的成就,在这些地区的多个遗址都有着大量的发现与考古发掘,揭示了当时的城市布局、宗教、行政与个人文书、壁画、金属制品、纳骨瓮与石棺。这些粟特文化的具体文物使我们能够勾勒出在丝绸之路中心地带的粟特人民的生活画面。但是在更远的地方又是如何呢?从南锡到奈良、从曼谷到比利时,我们能在整个丝绸之路上都找到粟特人的踪迹吗?

图3 粟特语岩石铭文。巴基斯坦, 夏提欧地区, 公元3世纪-7世纪

图4 尼古拉斯·辛斯-威廉姆斯(伦敦大学亚非学院)在谈论在巴基斯坦的夏提欧地区发现的铭文

这绝非易事。我们所面对的是一种从未在其本土之外发挥过巨大政治力量的文化。生活在海外的粟特人多是商人、工匠和艺人阶层。这些人从不书写历史,也没有人写关于他们的历史。除了偶有的几个特例,他们中的大多数都是无名之辈。在史学术语中,我们会把他们称为“庶民”——社会地位较低的属民,而不是通常主宰历史的那些“伟人”——如君主、将军或圣贤。因此,要想追踪粟特人在全球的影响范围,我们就必须将分布在外国编年史中,对他们的零星记录拼凑起来,分析來自欧亚大陆的物质证据,以寻找某件物品可能源于粟特的迹象,并在其他国家的艺术作品中寻找对粟特人的表现。

图5 西藏马麝

这样的求索将是不完整的、试探性的、推测性的,但也是令人兴奋的。寻找一个失落的民族也是令人振奋的,因为这是一种拯救历史的方式。首先,让我们从拼凑在中亚与中国以外的与粟特人以及与他们文化有关的文本、物质证据开始,以图了解他们贸易与影响的潜在范围。其次,我们将考虑在外国艺术品中对粟特的表征,以衡量他们的传播范围,即使没有物质留存,至少捕捉他们的形象与声誉。

海外粟特人的文本与物质证据

在分析文本与物证时,我们最好从靠近粟特和中国西部的粟特人故乡开始找起,在哪里有更为可靠的基础, 然后慢慢向外发展。从粟特东南方向的印度开始,我们当然有足够的证据能够推断出粟特人是在他们的家乡与印度之间、以及印度和中国之间活跃的商人与旅者。关于这一点,我们最有力的证据是在巴基斯坦北部印度河上游流域的夏提欧地区发现的刻在岩石上的铭文(图3)。

这些铭文是在20世纪六七十年代修建喀喇昆仑公路后发现的,公路的修建使得考古学家们得以进入巴基斯坦以前无法到达的地区。这些证据甚至表明,粟特人在粟特、印度与中国这个三角地带拥有“有效的贸易垄断”。除了这些铭文,我们还有关于深入印度并在那里定居的粟特商人的零星记载。还有在中国文献中关于一位粟特佛教僧侣的记载,这份资料中说他来自一个在印度生活了“许多代”的粟特家族。

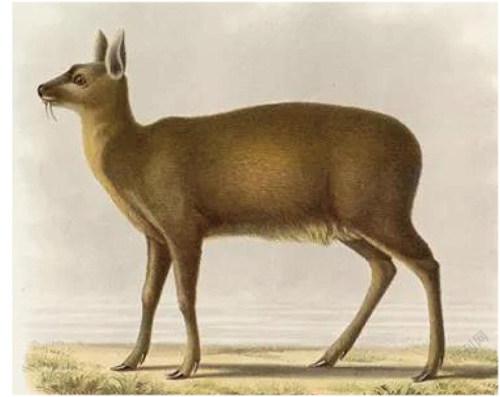

从印度北部继续向东推进,我们还能一睹在西藏的粟特商人与工匠的风采。他们到这里的主要原因是为了麝香,这是一种藏鹿所产生的有特殊香味的物质,因能用于制作香水而备受推崇(图5)。

圖6 这张地图显示了在公元4世纪到8世纪之间,在南亚与东南亚间的部分海上贸易路线

从1907年在中国西部发现的古代粟特书信中,我们得知,粟特人从事这种麝香的交易。他们为此声名远播,以至于公元9世纪的阿拉伯历史学家与地理学家叶耳孤比说“粟特麝香”仅次于“西藏麝香”。叶耳孤比同时还提到“呼罗珊”(今伊朗东北部与中亚地区)的商人会前往西藏购买麝香,然后返回家乡,然后从他们的家乡将麝香出口到“世界的各个角落”。还有一些证据表明,在西藏曾经出现过粟特工匠,在那里,他们的金属加工技术似乎很受重视。我们将在下文中更详细地讲述这方面的证据。

图7 刻有粟特语铭文的檀木片

如果我们继续穿越南亚和东南亚,现在必须走一条不同的路线:海上香料路线(图6)。研究前伊斯兰中亚地区的优秀学者弗朗茨·格雷内为越南和斯里兰卡存在粟特商人提供了强有力的论证。在越南,我们有一份公元5世纪的资料,是一部中国佛教僧侣传记集。该文集讲述了公元3世纪的一位名叫康僧会的僧人,他的家人与其他粟特人一起在印度生活了“数代”,后来他的父亲将家安在了“东京”,现在的越南境内。“康”这个姓氏很有启发性。这个姓氏是来自康居地区的家族所使用的的名字,在当时,这个地区主要是指索格底亚那及其周边地区。

在斯里兰卡,我们的主要资料是关于一百多年以后,公元5世纪时期。在这里,我们找到了一位中国取经者——法显所写的文本,其中指出在斯里兰卡的阿努拉德普勒可以找到“萨波”商人。虽然萨波并不一定是指粟特人,但我们还有另一份资料支持粟特人生活在斯里兰卡的说法:不空三藏法师的传记,不空三藏法师是公元8世纪中国一位具有影响力的法师。这部传记中说,不空三藏法师出生在斯里兰卡,他的父亲与母亲来自康姓家族。正如我们已经看到的,康最有可能指的是粟特,这两个资料放在一起,是佐证粟特人曾在斯里兰卡定居的有力证据。

继续向东,我们到达了丝绸之路最遥远的目的地—日本。可惜的是,尽管鉴于唐朝中国与日本之间的深远交流,粟特人极有可能曾实际前往或者在日本当地居住过,但是目前没有任何已知的资料能够证明这一点。不过,我们确实在奈良的正宗院和法隆寺的寺庙中发现了关于他们商业遗存的证据。在法隆寺,我们找到了保存于此的两根檀香木(图7)。佛教徒非常珍视檀木的香气,禅修者认为檀香可以保持警觉,用印度巴利语写成的佛经中也提到了这一点。这两根檀香木上刻有巴列维语,这是一种用萨珊王朝后期的波斯草书书写的语言,上面还刻有一个粟特语印记。这个印记很可能是一个粟特商人的商标,檀木很可能在从印度或斯里兰卡到达日本的途中曾经他之手。

在我们一路向东,搜寻与粟特人有关的文本与物质证据之后,是时候回溯一下脚步了。从粟特向北,进入欧亚大草原。从哈萨克斯坦与新疆这片广袤的平原,向东延伸到蒙古国与满洲里,向北、向西进入俄罗斯和高加索地区。粟特人是否曾经利用到他们北方这个广阔的经济与文化区呢?

我们确实可以在6至9世纪的考古和书面证据中找到粟特过去的踪迹。在那里,粟特人成为了中国人和索格底亚那北部游牧民族之间成功的中间人。随着6世纪中后期突厥人在欧亚大陆大部分地区建立统治,欧亚大陆的贸易步伐加快。粟特人很好地利用了这一点。大草原和索格底亚那地区之间交易的一种主要商品是奴隶,我们有书面证据表明撒马尔罕是北部草原和中亚其他地区之间奴隶贸易的中心。

向北走,我们从生活在大草原的游牧贵族的墓葬考古发掘中了解到,从中亚进口的镜子、纺织品和金属制品是当时的珍贵物品。然而,我们很难判断这些物品是作为战利品、外交礼物还是通过贸易收集来的。因此,很难区分粟特人在这里扮演的是此类商品的制造商还是贸易商的角色。沿着草原向东行进,一直到达蒙古,我们还可以一瞥粟特人作为著名的马商和工匠的风采,有些人还曾在那里的突厥法庭工作。至少在8世纪,马匹是该地区的主要贸易对象。虽然几乎没有证据表明粟特人曾在这里有过经商活动,但我们可以推断出粟特人曾在这里存在,因为鄂尔多斯北部地区在中国和突厥语中都被称为“粟特六州”。

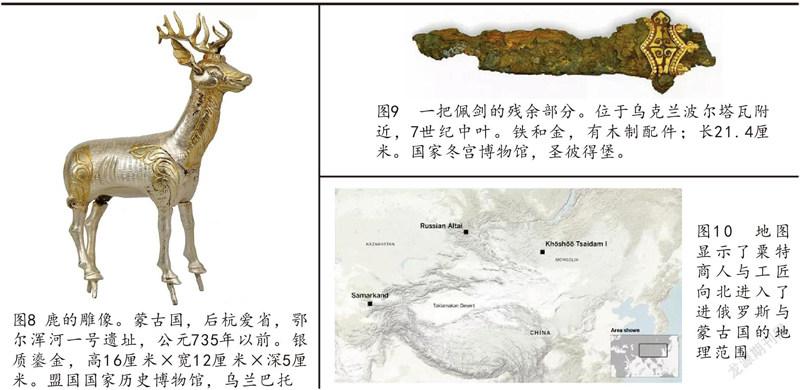

在蒙古国也发现了粟特生产的物品:在蒙古国的鄂尔浑河一号遗址发现的一个宝藏中有部分鎏金的银质雕塑,近期研究认为这是粟特的制品(图8)。考古学家索伦·斯塔克提出了制造这个雕塑的三个可能地点:索格底亚那当地、索格底亚那以东的粟特人殖民地、甚至可能是蒙古中部的东突厥居住地。另一个远离产地的粟特工艺品是在俄罗斯阿尔泰目的发现的一把剑(图9)。这是一把“ 佩剑” , 上面装饰着金制的粟特语铭文。同样,我们很难知道这把佩剑是在哪里制造的,但是它证明了熟练的粟特工匠在遥远地方的影响(图10)。

图11地图显示了从索格底亚那向西到达君士坦丁堡同时避开萨珊王朝的可能路线

如果粟特以北遥远的草原见证了粟特商人、工匠和货物的远征, 那么我们能从波斯、中东和欧洲的西部旅程中找到什么?这也许会让你感到惊讶,我们在毗邻索格底亚那地区的西边,也就是今伊朗地区,几乎没有发现粟特人的踪迹。这在很大程度上可以解释,统治该地区的萨珊王朝不想让粟特商人取代萨珊商人进入利润丰厚的西方市场。一位近代人讲述了一个很有说明性的故事:在公元6世纪的中后叶, 粟特人接近萨珊国王,希望能得到其批准在那里出售丝绸。国王购买了丝绸, 然后当着他们的面将其烧毁。

在这个事件里,粟特人并不是试图售卖粟特布匹,而是与他们的突厥盟友合作,试图处理突厥人从中国人那里得到的盈余絲绸贡品。粟特人对于这个事件的反应,是建议突厥人尝试着直接与萨珊人的敌人拜占庭人进行贸易。尽管关于这个建议结果并没有详述,这个事件表明了很重要的几点:粟特商人可以扮演外交官与中间人的角色,而且萨珊人对于他们的贸易边界有着保护主义的立场(这一政策从其他资料中也得到了证实)。因此绕过萨珊伊朗的贸易路线得到了发展(图11)。通过高加索过境的丝绸贸易的重要性不仅在萨珊王朝时期而且在之后的很长时间都在高加索西北部的莫谢瓦亚·巴勒卡墓葬遗址的主要发现中得到了实物证明。

在8世纪上半叶,索格底亚那的大部分地区都落入了穆斯林军队之手。这开辟了河中地区和中央伊斯兰领地之间的贸易路线。鲍里斯·马沙克认为粟特的工艺传统继续影响着呼罗珊和河中地区的银器生产。他甚至将现存于圣彼得堡冬宫博物馆中的两个银盘与阿拔斯王朝哈里发哈伦·拉希德的儿子之一马蒙联系起来,他在9世纪的前10年中持有呼罗珊地区的领地。正如艾蒂安·德拉·维西埃所强调的那样,阿拉伯人的征服虽然逐渐推进,但是并没有立即击垮粟特社会。传统的粟特精英们在9世纪初叶仍然占有一席之地,并继续进行反叛。粟特贵族阶级的军事巅峰无疑是在马蒙和他的继任者穆塔西姆在任的时期(833年-842年, 伊斯兰历218年-227年)。

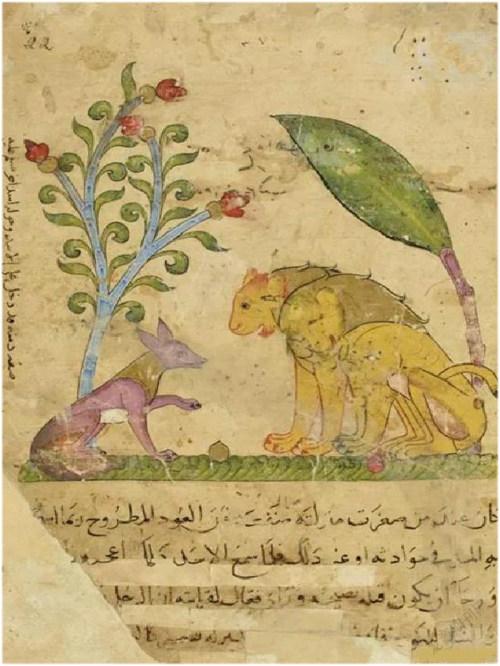

图12 《五卷书》中《狮子与野兔的故事》

在阿拔斯王朝宫廷中,粟特军队中最重要的是乌斯特鲁沙纳统治者的继承人阿夫辛·海达尔,他的宫殿是巴格达北部阿拔斯王朝萨马拉城所有建筑中最大的一座。阿夫辛·海达尔被指控拥有偶像崇拜、镶有珠宝的雕像和带有插图的宗教文本,但尚不清楚这些物品是否属于佛教。他做了双重辩护:首先,他是从祖先那里继承了手稿,况且,法官自己也拥有动物寓言卡利拉瓦迪姆纳的副本。从这里,可以推断出法官的副本是有插图的,我们发现7世纪后期粟特壁画与后来在中东生产的手稿之间的艺术回响存在着有趣的联系。例如,在粟特的片治肯特市,考古学家发现了描绘印度《五卷书》故事的壁画,这是一个最早用梵文写成的动物寓言(图12)。

这些图画被分割成了环绕大厅下部的多个小版块,描绘了一群会说话的狼、骑在乌龟背上的猴子、以及被野兔欺骗而跌入水潭中的狮子。这些插画的形式、主题和风格上的呼应也出现在阿尤布和马穆鲁克时期的阿拉伯手稿中(图13)。

图13 《卡里拉和丁娜》中的对开插画,13世纪。纸本水墨

然而,我们是否可以说粟特人的壁画对随后的阿拉伯手稿传统产生了直接的影响呢?一位学者认为,粟特人可能在他们创作壁画的同时也绘有图画手稿,并且这些文本有可能已经向西传播到了阿拉伯世界。但是,又或许,我们可能看到的是早期插画共有的传统在多语言多地点之间来回传播之后,粟特和后来的阿拉伯传统都从中汲取了灵感。

最后,西行之旅将我们带到了欧洲,又回到了本文开始的地方,欧洲大教堂与教堂中出现中亚丝绸的问题(图14)。自20世纪初叶以来, 学者们将这些纺织品称为“Transoxanian”也就是中国与伊朗之间两河地区生产的织品。1923年,奥雷尔·斯坦因在中亚不同地区进行了多年的研究与发掘,明确地将这一地区认定为粟特地区,但直到该世纪后期,这一认定才得到了普遍认同。

图1 4 圣孟戈尔德的裹尸布,彩色丝绸

20世纪50年代,似乎出现了一个重大的突破,在比利时休伊圣母院大教堂的一件纺织品的背面发现了据称是粟特文的记载(图15)。根据粟特语言学专家W.B.Henning的观点,铭文中的关键词是“Zandaniji”,10世纪历史学家纳尔沙希曾用这个词描述在赞达那地区生产的纺织品。赞达那是索格底亚那靠近布哈拉的一个地方。发现该铭文的多萝西·谢泼德情不自禁地兴奋道:“这太幸运了, Zandaniji这个名字的铭文在一件织物上被发现,这在纺织史上独一无二,或许就能认定这件织物来自这个著名的文化中心。”

图15圣孟戈尔德的裹尸布上的阿拉伯语铭文细节

图16尼古拉斯·辛斯-威廉姆斯(伦敦大学亚非学院)在谈论欧洲丝织品上的“Zandaniji”问题

不过,谢波德的兴奋是没有根据的,他掀起了一场长达50年的疯狂追逐,学者们将“Zandaniji”这个标签应用于不断增长的丝绸语料库中。这种认定的第一个问题是认为中世纪对赞达那纺织品的描述是指棉花,而不是丝绸。但真正的问题则更令人瞠目。原来,休伊纺织品背后的“粟特”文字根本不是粟特语—是阿拉伯语!而那句阿拉伯语并没有提到Zandaniji(图16)。

然而,对休伊纺织品的错误认定并不排除索格底亚那是这些欧洲流通的中亚纺织品的生产地。这些面料显然是在一个可以借鉴西亚技术和设计理念以及中国人对颜色和染料材料的品味的地区生产的。历史上的索格底亚那当然符合这一点。但是,在进行进一步的技术和风格研究之前,这些中亚丝绸的起源仍然是一个悬而未决的问题。 (未完待续)