莆炎高速公路蜈蚣山隧道地质雷达探测成果分析

魏 甦

(福建省交通建设工程试验检测有限公司,福州 350008)

莆炎高速公路三明段尤溪中仙至三元莘口段蜈蚣山隧道位于三明市大田县广平镇境内,地质情况较为复杂,蜈蚣山隧道地质预报过程中发现的不良地质包括破碎带、断层、裂隙、涌水、溶洞,具有代表性。现将蜈蚣山隧道左洞施工期间的地质雷达超前预报结果结合地质调查情况,与隧道实际开挖地质情况进行对比分析。

1 工程概况

蜈蚣山隧道位于苏桥村,为双线小径距隧道,右洞起止里程为K208+338~K208+895, 长557 m, 最大埋深115.6 m; 左洞起止里程为ZK208+331~ZK208+898,长567 m,最大埋深115.2 m,双向六车道,隧道进口均采用削竹式洞门,出口均采用单压式明洞门。

1.1 工程地质条件

根据现场调查和钻探揭露, 隧址区地表分布第四系全新统坡残积土层(Qdl+el),下伏基岩为前震旦系建瓯群麻源组(Pt3my)地层,隧址区构造相对稳定,无断裂构造发育。 地表覆盖层较厚,未见基岩出露,隧址区节理裂隙较发育,多为张开型,充填黏性土,岩体较破碎,基岩裂隙水主要赋存于强-中风化岩层中,受岩体结构、风化裂隙等控制,分布不均匀,主要呈脉状分布,富水性中等,岩溶水主要赋存于隧道洞身灰岩透镜体中, 主要赋存于溶蚀裂隙、溶洞中,分布不均匀,富水性中等。

1.2 工程地质调查

为了提高雷达测试的精度, 以及对雷达探测结果的准确分析,在隧道超前地质预报方案设计前,地质预报应先根据隧道的工程地质与水文地质条件、地形地貌、地质因素对隧道施工影响程度及诱发环境等问题, 观察描述掌子面处围岩岩性及结构、构造、强度或风化程度,处于地质构造的哪个部位,节理裂隙发育程度、渗漏水情况、围岩完整性与稳定性等, 对测试剖面上的地质情况进行现场记录, 并初步推测或判断掌子面前方不良地质出现的可能性, 从而为接下来的超前地质预报提供基础资料和依据,同时也为预报时调整所使用仪器及工作参数、工作方式提供依据。

2 地质雷达探测

隧道超前地质预报有多种方法, 例如钻孔法、TSP法(地震波法)、瞬变电磁仪法、地质雷达法,其中地质雷达法是目前分辨率最高的地球物理方法,且易于操作,适用预报距离短,尤其对岩溶洞穴、含水带和破碎带的探测预报。

2.1 地质雷达探测原理

隧道地质雷达超前预报方法是利用电磁波在岩体介质中传播过程中,其路径、电磁场强度与波形将随所通过介质的电性质(如介电常数εr)及几何形态的变化差异, 根据接收到的回波旅行时间、 幅度和波形等信息, 来探测掌子面前方介质的地层结构与异常地质体的广谱电磁波技术。

电磁波在物体或介质中的传播速度v、走时t、与介质的相对介电常数εr是超前地质预报的3 个重要参数,参数之间有如下关系[1]:

式中:C 为电磁波在真空中的速度;H 为异常目标在围岩中的埋深(通过雷达波形读取)。

2.2 地质雷达探测方法

蜈蚣山隧道地质预报采用GSSI 公司生产的SIR-4000 地质雷达进行数据采集,配属100 MHz 的屏蔽天线进行探测,确定软弱围岩、破碎带、断层、裂隙及溶洞、富水带等异常地质体在洞身的分布。 根据探测的目的和需要在掌子面上布置雷达测线,可在掌子面上布置竖向、横向测线,或者竖向、横向组合测线。

相对介电常数(εr)的标定:为了准确判断异常目标的埋深,预报前需要收集隧道详细的地质信息,包括围岩的岩性、完整性、风化程度及含水情况,并在已知厚度的目标体上标定相对介电常数。 表1 为不同介质的相对介电常数。

表1 不同介质的相对介电常数

2.3 地质雷达探测成果

2.3.1 破碎段雷达探测

本次地质预报探测在蜈蚣山隧道左洞掌子面上,里程为ZK208+487,围岩为强-中风化灰岩,经过综合测试,围岩相对介电常数采用9,雷达探测时窗选择选择600 ns。

图1~2 为本次超前地质探测的地质雷达记录图谱,根据雷达波形,K208+480 附近雷达波局部强反射, 振幅强,围岩在该部位风化破碎,呈层状、片状、碎块结构。 探测范围内围岩详细情况如表2 所示。

经开挖证实,预报结果与实际围岩地质情况接近,开挖至K208+480 附近围岩破碎,局部出现层、片状结构。

2.3.2 断层、裂隙含水丰富段雷达探测

图1 超前探测的地质雷达记录(H1 雷达测线)

图2 超前探测的地质雷达记录(H2 雷达测线)

表2 预测范围内探测成果详细解释

裂隙带主要存在于断层影响带、 岩脉带及软弱夹层中,由于裂隙内有不同成分、不均匀的充填物,与周边围岩形成电性差异,当电磁波传播到裂隙表面时,会产生较强的界面反射波,同相轴的连续性反映了裂面是否平直、连续;在穿越裂隙的过程中会产生绕射、散射、波形杂乱、波幅变化大。

水的相对介电常数较大,当岩体含水量较大时,介质的介电常数有较大的增大, 而电磁波在介质中的传播速度则会降低,反射波表现较强的正峰异常,出现强反射,有时亦会内产生绕射、散射现象,导致波形紊乱,频率成分由高频向低频剧变。

本次地质预报探测在蜈蚣山隧道左洞掌子面上,里程桩号为ZK208+735,该段落隧道围岩为中风化灰岩,属于岩溶发育段,含水丰富。 经过综合测试,掌子面围岩相对介电常数采用10,雷达探测时窗选择选择600 ns。

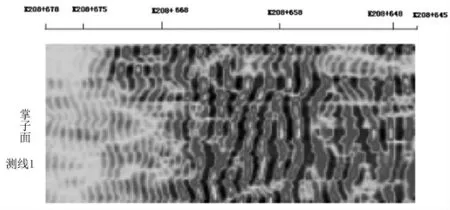

图3 为本次超前地质探测的地质雷达记录图谱,根据雷达波形,在深度10 m 及20 m 处附近,雷达波反射较强,振幅强,综合雷达波谱分析,围岩在该部位断层、裂隙发育,且断层、裂隙内含水丰富。

图3 ZK208+735 超前探测的地质雷达记录

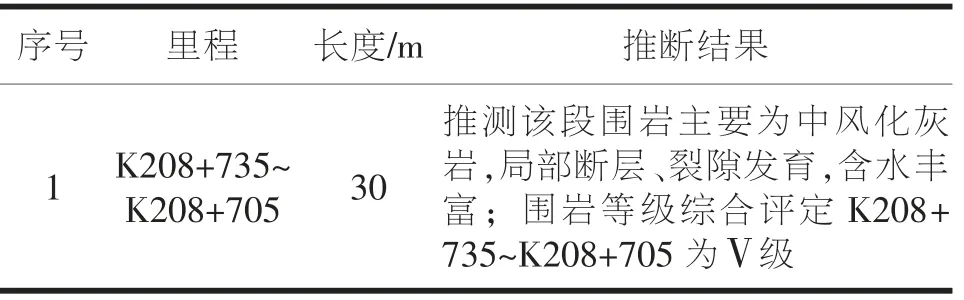

探测范围内围岩详细情况如表3 所示。

表3 预测范围内探测成果详细解释

经开挖证实,预报结果与实际围岩地质情况接近,掌子面开挖至K208+715 附近出现断层及裂隙,并出现涌水。

2.3.3 溶洞段雷达探测

溶洞与其周围的介质存在着较明显的物性差异,尤其是溶洞内的充填物与可溶性岩层之间存在的物性差异更明显。这些充填物一般是碎石、土、水和空气等,这些介质与可溶性岩层本身由于介电常数不同形成电性界面。

当有岩溶发育时, 反射波波幅和反射波组将随溶洞形态的变化横向上呈现出一定的变化。 溶洞雷达图像的特征是被溶洞侧壁的强反射所包围的弱反射空间, 即界面反射是强反射,且常伴有弧形绕射现象;溶洞内的反射波则为弱反射:低幅、高频、波型细密,但当溶洞中充填风化碎石或有水时,局部雷达反射波可变强。

本次地质预报探测在蜈蚣山隧道左洞掌子面上,里程为ZK208+678,围岩主要为中风化灰岩,岩质较硬,节理裂隙发育,呈镶嵌碎裂结构,含水丰富,岩溶中等发育。经过多次测试,掌子面围岩相对介电常数采用12,雷达探测时窗选择为660 ns。

图4~5 为本次超前地质探测的地质雷达记录图谱(雷达测线采用2 条水平测线)。根据掌子面地质条件和雷达波谱分析: 地质雷达在本次探测的有效预报距离约为33 m,雷达记录显示掌子面(里程ZK208+678)前方及附近,里程桩号为ZK208+678~ZK208+645。

根据检测图像,ZK208+678~675 段雷达波同相轴连续,未见明显反射,波幅弱,判定该段落为中风化灰岩,围岩较完整。

图4 ZK208+678 超前探测的地质雷达记录(H1 雷达测线)

图5 ZK208+678 超前探测的地质雷达记录(H2 雷达测线)

ZK208+675~645 同相轴不连续, 反射能量分布不均匀,雷达波出现强反射,振幅强,综合雷达波频谱分析,结合掌子面的地质调查情况,初步判定该部位出现溶洞,且洞内积水;局部反射波杂乱,同相轴不连续,初步判定为破碎层或软弱层填充。从掌子面边缘的雷达波可以判定,溶洞断面面积超出目前的开挖断面, 溶洞实际的断面及尺寸以实际开挖轮廓为准(图6 为溶洞分布图)。探测范围内详细情况见表4。

表4 预测范围内探测成果详细解释

图6 雷达探测溶洞示意图

后经开挖证实, 对比分析预报结果与实际揭露围岩地质情况,预报和实际地质情况基本吻合。

3 不良地段的施工和处治

针对围岩局部破碎、断层、裂隙发育且地下水丰富的不良地质段,根据软弱围岩强度、承载力低,自稳能力较差、洞身开挖后变形大的特点,洞身开挖前,采用超前小导管支护、注双液浆或水泥浆等辅助工程措施,对软弱围岩进行预加固, 减少出水量。 施工过程注重检查注浆效果。开挖方案采用利于快封闭成环的双侧壁工法,光爆法工艺,弱爆破以减少围岩扰动,最大限度地利用围岩自身承载作用。 支护结构施工过程加强施工工艺及工序的衔接时间控制,合理控制各工序的步长,及时施作钢拱架、径向锚杆和锁脚锚杆(管)、喷射砼,做到快速形成稳定的环状封闭结构,控制围岩变形量,通过监控量测,适时确认围岩及支护结构的稳定性。

溶洞处治根据施工开挖揭露的实际情况, 按动态设计、动态施工的原则进行处治,溶洞水以排为主,堵排结合,将溶洞水引入隧道排水沟。 当开挖遇到岩溶现象时,严格按溶洞处治动态施工程序进行处理, 掌子面开挖前首先排水释压,施作φ42×4 mm 超前小导管(或管棚),长度5 m、间距30 cm 进行超前支护,开挖采用预裂爆破,双侧壁工法方案。注意钢架基脚处适当扩挖,保证基础牢靠, 施作锁脚锚杆, 铺钢筋网, 施工时注意预埋DN100HDPE 透水管引出地下水,二次衬砌可根据溶洞发育情况,釆用钢筋混凝土结构。

4 结语

隧道超前地质预报是一项高度专业化的工作, 隧道工程地质情况复杂多变,不同的地质构造差异往往很大,对地质雷达波形图的解释和识别具有明显的多解性,经过对蜈蚣山隧道不良地质雷达超前探测预报的结果分析和比对, 我们发现将雷达探测结果和地质调查相结合能有效提高预报的准确度。

施工中通过超前探测手段及时发现地质异常情况,预报掌子面前方岩土不良地质的位置、 产状及其围岩结构的完整性与含水的可能性, 因此在施工过程中采用地质雷达进行准确的超前地质预报具有重要意义, 为完善设计地质资料、优化施工方案、指导施工决策和保证施工人员和设备的安全提供可靠的依据。