中医隐喻术语外译名实选择论

摘 要:中医语言是一种基于隐喻认知的语言,中医术语隐喻化现象突出。文章聚焦中医隐喻术语外译的名实问题,考察译名与译实的需要和实际状况,分析其原因,探究其影响,并进一步指出:译名加译实的方式是可取的折中之法,利于传达隐喻术语概念意义和保留中医文化形象,有助于中医术语推广和中医文化对外传播。

关键词:中医隐喻术语;外译;名实

中图分类号:H315.9;R2-09 文献标识码:A DOI:10.3969/j.issn.1673-8578.2021.01.004

Name or Nature: Translation of TCM Metaphorical Terms//CHEN Yuan

Abstract: The language of traditional Chinese medicine (TCM) is based on metaphor, and metaphorization in TCM terms is very common, which reflects TCM cognitive system. This paper focuses on the choices of translating the name (symbolic meaning) or the nature (conceptual meaning) of TCM metaphorical terms from the aspects of theory and practice, and attempts to analyze the reasons and influences. Our conclusion indicates that combination of name (symbolic meaning) and nature (conceptual meaning) is a compromise as well as a better way to preserve the cultural image of TCM and to convey the conceptual meaning, which is helpful to promote TCM terminology and to spread TCM culture into the outside world.

Keywords:TCM metaphorical terms; translation; name and nature

收稿日期:2020-06-30

基金項目:广东省教育科学“十三五”规划2019年度高校哲学社会科学粤港澳大湾区建设和“一带一路”问题研究专项“粤港澳大湾区中医外译多模态大众化传播模式研究”(2019GXJK064);广州中医药历史文化研究基地2020年立项课题 “岭南中医药文化多模态外译研究(1949—2019)”(Y202011)

引言

隐喻是人们认识事物的一种思维方式,是透过已知、熟悉、具体的概念去认识未知、陌生、抽象概念的认知方式。术语隐喻化是专业概念通过隐喻转义来表达其意义的过程[1]。中医语言是一种基于隐喻认知的语言[2],中医术语的隐喻化现象突出。据统计,全国科学技术名词审定委员会(后文简称“名词委”)2004年公布的《中医药学名词》中,中医基础理论和针灸学的隐喻术语分别占75%和59%[3]。隐喻术语包含喻体(符号意义)和本体(概念意义),二者关系隐藏于文字背后,外译时应该译名(喻体)还是译实(本体)始终困扰译者。

本文聚焦中医隐喻术语翻译问题,考察译名与译实的理论需求和实际状况,分析原因,探究影响。借此为中医术语外译标准化发展提供借鉴,有助于中医术语的进一步传播和推广。

1 译实:需要的选择

术语(term)是通过语音或文字来表达或限定专业概念的约定性符号,它是专业领域中概念的语言指称[4]。术语在中国又称名词或科技名词,中医隐喻术语外译须遵循术语的命名原则。因此,就术语的语言特征、符号要求、认知需要而言,外译应以译实为先。

1.1 语言科学化:语言特征要求

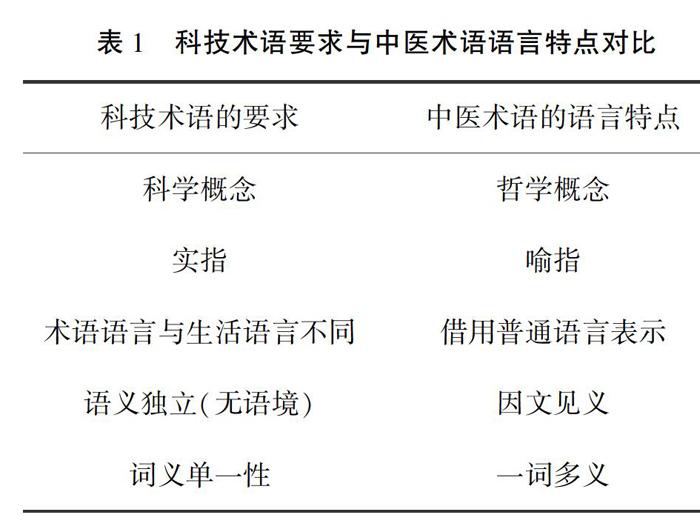

中医术语属科技术语,应符合语言科学化要求。然而,其语言特点与科技术语要求却存在一定差异(见表1)。科技术语表达的是某一专业领域的科学概念;中医是集医学、哲学为一体的传统医学,它以中国古代哲学为基础,诸多术语是哲学概念。科技术语的语言符号一般指向实际概念,术语用词也与生活语言有明显区别;词义独立、不受语境影响,语义单一性是术语标准化的追求。中医思维源于象思维,体现了中国古代的科技方法,是一种“诉诸整体直观的非对象化思维模式”[5],术语常为喻指;中医语言借用普通生活用词表达术语概念的情况也较多,还常见一词多义、一义多词等现象,只能因文见义,即词义判断依赖语境。

判断术语的质量应考察语言和概念两方面[6]52:第一,术语名称是否符合语言规范(包括词法、句法、文体等);第二,术语的概念意义是否与另一语言体系的对应术语等价。因而,中医隐喻术语外译应以科技术语的语言特点为准则。若按语表意义来译,不能清楚传达中医核心概念,故译实更好。

1.2 以实定名:术语符号要求

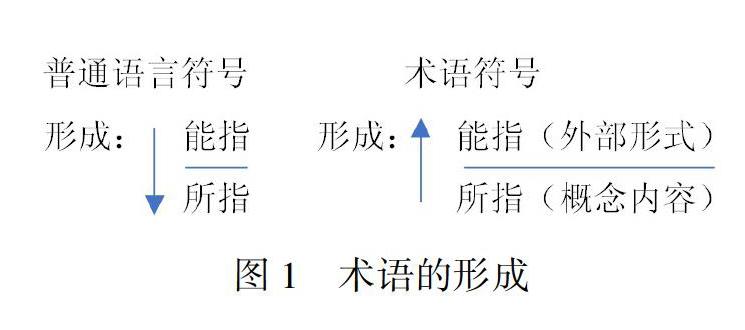

从语言符号学角度来看,术语分为名称和概念两层,即能指和所指。名称或能指是外部形式,即语言符号;概念或所指才是实体,是物体或思想共同具有的全部本质属性的抽象表现。隆多[6]11-12认为,术语与普通词的形成不同,普通词从名称发现实体,而术语是从实体出发研究其名称(见图1)。换言之,术语是通过概念内容来确定外部形式。

中医隐喻术语的名称指向和概念指向的差异较大,人们常借助名称来认识概念内容的本质。例如,“脏腑”一词原为“藏府”,本指用于存储的仓库,若按语言符号意义翻译,则与概念内容指向的“器官”相距甚远。若要使“脏腑”外译形式(语言符号)对应的所指近似于原术语的概念内容,按概念意义翻译更佳。

1.3 喻体不共知:认知要求

喻体共知性是指隐喻中选用的喻体除了与本体有相似性之外,还必须是一般读者共知的物象[7]。它是隐喻发挥作用的关键,是隐喻思维得以实现和理解的基础。施喻者为了表达自己对某一目标域的认识和理解,寻找与其有相似性的始源域,而始源域的这一特征须是该文化群体共知的。施喻者之所以能创造隐喻,是在长期记忆中存储了对世界某事物特征的经验,并将这一特征与另一事物特征联系起来。这种联系和相似性需要建立在一定的认知基础上,或环境或文化或传统。若是施喻者和受喻者缺乏共有的认知基础,则会造成喻体共知性缺失,隐喻将不会被受喻者理解和接受。

由图2可见,施喻者以物质为依据产生隐喻语言,即以实命名;受喻者以隐喻语言了解物质,即以名认实。施喻者和受喻者成功交流的前提,在于相似的隐喻思维。

译者既是原文的受喻者,又是译文的施喻者,需考虑两种文化是否具有共同的认知基础,即喻体共知性是否存在。若是译名,直接翻译术语的语言符号意义,或遭遇理解困境。图3是以“脏腑”英译为例。

“脏腑”即“藏府”,实指人体内脏器官。若译名为warehouses或houses,只表达符号意义,丢失了概念意义,读者无法理解。因读者对喻体意义缺乏认知经验,无法建立本体、喻体关联,此时,译实或为更佳选择。隐喻信息的成功传递需要喻体共知作为基础,若是喻体不为读者共知,便不能译名而只能另辟他徑,甚至不惜放弃喻体。与译名相比,此时,译实更能传递术语的概念意义。

2 译名为主:现实的选择

就理论分析而言,因中医语言特征、符号学要求和认知需要,隐喻术语外译应以译实为先。然而,实际操作中的名实选择仍是译者考量的问题。笔者对中医术语英译标准进行考察后发现,隐喻术语外译存在有名有实、译名、译名加译实的情况,总体以译名为主。

2.1 有名有实:各自主张,偏重译名

笔者分别对《WHO西太平洋地区传统医学名词术语国际标准》和《中医基本名词术语中英对照国际标准》(由世界中医药学会联合会制定,以下简称“世中联”)中的中医隐喻术语进行统计(因中药名称译法特殊、经穴名称按国际惯例用编码表示,不在统计之列;中医基本术语只统计一次,基本术语构成的复合概念不重复统计),结果发现:前者包含隐喻术语167个,其中,译实50个,译名112个,既有译名又有译实的5个;后者共有隐喻术语235个,译实80个,译名118个,既有译名又有译实9个,名实结合28个。除了单纯译名或译实,有的术语结合译名和译实构成译文,即名实结合;有的术语有译名、译实两种译法,既译名又译实。以上两大标准中,隐喻术语译名、译实的情况都有,单纯的译实在WHO标准中约占30%,在“世中联”标准中占34%,即均以译名为主,译实仅占三分之一。

喻体的功能是“表达接受者据以对本体做出恰当理解的东西”,从而说明、解释、揭示、表征本体[8]。当喻体的说明、解释作用在译语系统中可有可无时,其功能将大大减退,认知主体可直达本体,也就无须借助喻体。因而,译实主要包括以下三种情况:(1)术语的概念意义在译语世界有明确对应物,特别是术语所指生理结构或疾病名称与西医术语基本对应。例如,“谷道”译为anus(肛门),“户门”译为teeth(牙齿),“乳蛾”译为tonsillitis(扁桃体炎),“狐疝”译为inguinal hernia(腹股沟疝气),等等。(2)因中医语言的文学性特征,隐喻术语表述形象生动,外译时舍弃语言美学手段不会影响概念意义。如,“少腹如扇”描述的是小腹发冷、像是被风吹的自觉症状,紧扣“冷”这一概念意义,放弃描述性符号“如扇”,译为cold sensation of lower abdomen。又如,“心中澹澹大动”舍去水波荡漾的形象,译为severe palpitation。(3)有一类隐喻术语有浓厚的中医文化意涵,本体与喻体的对应关系在译语世界不存在,翻译本体能基本达意。如,“权衡规矩”描述脉象,故有“春应中规”“夏应中矩”“秋应中权”“冬应中衡”一说。其中,规、矩、权、衡均为中国古人的工具,分别指画圆和画方的工具及秤砣、秤杆。英译时去除妨碍译语读者理解的文化标签,提炼出脉象的核心词,分别译为pulse appearing smooth in spring、pulse appearing full in summer、pulse appearing even in autumn、pulse appearing deep in winter。

隐喻是施喻者据意而择喻、受喻者据喻而得意的过程[9]。它以事物同一性为前提,发生在心物同构的心理过程中,即本体最终转换为喻体而形成隐喻是在心智中通过联想、想象补充完成的[10]。中医隐喻多以主观相似性为纽带,理解需要一定的社会文化基础。不同文化背景的译者对本体、喻体及其关系的认识程度不一,在名实选择上有自己的见解和主张。例如,WHO将“雀盲”译实为night blindness,只保留了本体;“世中联”采用名实同现的方式保留了本体和喻体:sparrow blindness (night blindness)。又如,WHO将“前阴”“后阴”分别译为anterior yin和posterior yin,“世中联”和名词委均译为external genitalia和anus,前者译名,后者译实。译者文化背景、时代发展及中医文化传播状况对名实之选也有影响。20世纪40年代,第一部正式出版的《黄帝内经》英译本问世,威斯(Veith)将“天癸”译为menstruation或secretion of semen,译实让英语读者了解概念所指,简单、易于接受。随着中医文化在海外传播的推进,译法也有了变化:欧明主编的《汉英中医辞典》(1986年)音译为tiangui,以求保全原貌;李照国在《黄帝内经》英译本中采用了音译加尾注的方式,力求原汁原味。名词委沿用音译方式译名为tian gui,WHO采用意译方式译名为heavenly tenth,而“世中联”译实为reproduction-stimulating essence。译者所处时代不同,文化背景和翻译目的不同,选择也不同。又如,“釜底抽薪”在前期以译实为主,欧明将其译为taking drastic measure to treat disease,之后WHO和“世中联”均以译名为首选:taking away firewood from under cauldron。

2.2 译名:聚焦符号意义,保留本喻关系

喻体的某一或整体特性投射到本体,使认知主体感受到本体喻体的相似性,从而实现隐喻关系的建立。施喻者根据自己需求和目的筛选喻体,其选择需符合自然界和社会活动规律,即物质基础或经验基础。中医体系内的隐喻不一定被视为纯粹语言意义上的隐喻[11]134,译者首先面对的是文化异质性问题,帮助译语读者理解本体喻体的相似性。隐喻富有创新性和想象力,它对意义的影响“一部分由文化决定”,“一部分与过去的经历相关联”[12]132。异质文化带来的新隐喻并不是完全不能理解,认知主体即便处于不同的社会文化环境,若加以引导,也能逐渐理解、接受这种隐喻关系。正如魏迺杰所言,对中医略知一二的西方人对中医隐喻的理解并不比中国人困难[11]222。新隐喻概念的引入和旧隐喻概念的消亡在人类社会是存在的。译名,实际是突出喻体作为本体某一特性的表象,将中医特色的隐喻关系引入译语世界。选择译名的情况主要为以下三种:

第一种,隐喻术语的本体喻体同时出现,或喻体常见、相似性易被理解。例如,“胃者水谷之海”将胃比作储存水和谷物的场所,“水谷之海”虽与现代医学认识不符、不具共知性,但喻体的文字符号意义容易理解,stomach与reservoir of water and grain之间的认知相似性易于建立,故译为stomach being reservoir of water and grain。有时,本体不随喻体出现,但因喻体属普通生活用词,仍可译名。如,“仓廪之本”译为root of granary,仓藏谷,廪藏米,仓廪即藏粮之所。又如,“传道之官”譯为officer in charge of transportation。水谷之海、传道之官、仓廪之本、奇恒之腑、血之府等术语,本喻相似性易于理解,译名强调了本体功能,对于保全本体、本体与喻体的对应关系乃至中医术语系统性都有益。

第二种,本体和喻体分属不同领域,但喻体为译语读者熟悉之事物或现象,兼有受喻者、施喻者双重身份的译者可跨域建立喻体共知关系。如,“升降沉浮”是日常生活中常见、能感知的空间位移,中医学常用来描述脉象。译语读者对脉象的升降沉浮缺乏经验,但凭借对位移的认知基础,以译名的方式将位移的视觉感知转化为触感经验,相似性会被逐渐认识、熟悉,认知关系也会在读者意识里随之建立。所以,脉象的“升降沉浮”译为:upbearing, downbearing, floating and sinking(WHO)或ascending, descending, floating and sinking(“世中联”)。此类隐喻术语还有转豆脉(bean-rolling pulse)、偃刀脉(upturned knife pulse)、雀啄脉(pecking sparrow pulse /sparrow pecking pulse)、鱼翔脉(waving fish pulse /fish-swimming pulse)、虾游脉(darting shrimp pulse /shrimp-darting pulse)、屋漏脉(leaking roof pulse)、弹石脉(flicking stone pulse)等,这一系列新隐喻逐渐进入译语体系,其系统性更易于传播信息。

第三种,本体和喻体在译语世界无对应物,或二者的主观相似性联系不存在于译语世界,此时,难以找到隐喻的实,或者,译实会掩盖本喻关系,不得不译名。例如,“泻南补北”名为方位,实指泻心火滋肾水。“南”实指心火,因心主火、火属南方,“北”实指肾水,因肾主水、水属北方。若是译实,掩盖了五行、五方、五脏的对应关系,不能显示事物属性的五行归类。因而,“世中联”将其译为purging the south and tonifying the north。类似的还有“滋水涵木”(nourishing water to moisten wood),“培土养金”(banking up earth to generate metal),等等。隐喻具有系统性[12]13,译名聚焦符号意义,保留本体、喻体之间的联系,在中医学体系依照事物之间的对应关系来译,维护中医隐喻的认知系统。

可见,中医隐喻术语的喻体易于理解时,不必译实;本体在译语体系无对应物时,无法译实,不得不译名;译名在一定程度上保留了中医体系的认知关系。此外,中医术语存在一词多义现象,译实会带来一对多的问题,造成中医术语在译语体系的混乱;或者,译者择一义而译,以偏概全。译名能在一定程度上解决语境变化的问题。

2.3 译名+译实:保全文化形象,疏通概念意义

译名虽为不错之选,但单纯的译名未必能清楚表达术语的概念意义,要使读者完全理解其内涵并非易事,于是,有译者采用了折中之法——“译名+译实”。此法在一定程度上相互弥补,做到保形、达意:译名保全隐喻的文化形象,译实疏通概念意义、易于译语读者理解。既避免了译实借用西医术语指代中医概念而误导读者、丢失中医文化意涵,又能解决译名的不足,名实互补,取长补短。它主要包括名实结合、名实同现两种形式。

名实结合是指译文同时包含译名和译实的部分,并结合在一起。前文的“脏腑”一词,魏迺杰将其译为treasuries and houses,译语读者或困惑于文字符号与实指意义的联系。该术语现今所用汉字更接近“内脏”“器官”之义,若译实为viscera and bowels,丢失了本体形象,不能涵盖术语的全部内涵,若译为organ,“脏”“腑”难以区分。“世中联”将其译为zang-fu organs,是名实结合的典范。organ为译实,指向术语的实际意义,基本保留“脏腑”二字之义;任何译实都无法准确体现“藏府”二字的精妙,直接音译为zang-fu,保留汉字读音以求保全文化意涵,也遵循了“名从主人”原则。

名实同现,即译名和译实分别列出,通常是译名为正文、译实内容呈现于括号中。“世中联”存有多例,如“乙癸同源”指“肝肾同源”,其实质是“精血同源”。中医五行学说把方位、天干与五脏配合,在天干配属上,肝属乙木,肾属癸水。因而,“乙癸同源”译为Yi(liver) and Gui(kidney) from same source,Yi和Gui为天干,是符号意义,liver和kidney是概念意义。语言符号意义和概念意义同时出现于译文,既保留源语文化意义,又凸显了术语的概念内容。有一类中医疾病名称使用动物身体部位来描述,如“蛇眼疔”“鹅掌风”“猫眼疮”,它们分别译为snake-eye whitlow(paronychia)、goose-web wind(tinea manuum)、cat eye-like sore(erythema multiforme)。正文译名,直译疾病外部形态以保留符号意义,括号内译实,即对应的西医疾病名称。“云雾移睛”“蝇影飞越”“蝇翅黑花”看似文学色彩浓厚,实则都是描写因玻璃体浑浊眼前出现的景象。若译为对应的西医疾病名称,不仅造成中医文化信息丢失,中西医病名也很难完全对应一致,分别译为fog moving before eye(vitreous opacity)、flying fly shadow(vitreous opacity)、fly-wing like shadow(vitreous opacity),译名与译实同现更能保全术语意义。

3 结语

中医学是中国传统文化的活化石,其隐喻术语构词有着独特的方式,译者需面对译名或译实的选择。保形达意是中医隐喻术语外译的目标,既保住术语的中医文化形象又符合术语语言特征,同时,传达其概念意义。要做到这两点,须溯源语义,抓住术语的核心概念,从词源上了解隐喻术语的构成方式,知其源、晓其义是外译的前提。译名加译实的方式,尽量保全中医隐喻术语的文化意涵,完整传达中医术语意义,既是词义的保全,也是文化的保全,有利于中医术语的完整传播。

参考文献

[1] 陈雪. 认知术语学概论[M]. 北京:商务印书馆,2017:142.

[2] 贾春华. 基于隐喻认知的中医语言研究纲领[J]. 北京中医药大学学报,2014(5):293.

[3] 陈雪.认知术语学概论[M]. 北京:商务印书馆,2017:159.

[4] 冯志伟. 现代术语学引论[M]. 增订本.北京:商务印书馆,2011:29.

[5] 刘性峰. 中国古代科技文献英译中的“象思维”[J]. 解放军外国语学院学报,2020(1):119.

[6] 隆多. 术语学概念[M]. 刘钢,刘健,译. 北京:科学出版社,1985.

[7] 刘法公. 隐喻汉英翻译原则研究[M]. 北京:国防工业出版社,2008:113.

[8] 徐盛桓. 隐喻喻体的建构:分形论视域下隐喻研究之一[J]. 外语教学,2020(1):9.

[9] 王文斌. 隱喻的认知建构与解读[M]. 上海:上海外语教育出版社,2007:230.

[10] 赵颖. 翻译隐喻观论纲[J]. 外国语文,2016(2):130.

[11] WISEMAN N A R. Translation of Chinese Medical Terms: A Source-Oriented Approach[D]. Exeter: the University of Exeter, 2000.

[12] 莱考夫,约翰逊. 我们赖以生存的隐喻[M]. 何文忠,译. 杭州:浙江大学出版社,2015.

作者简介:

陈媛(1979—),女,硕士,广州中医药大学外国语学院副教授,英国曼彻斯特大学访问学者。长期从事医学英语、大学英语教学,主要研究领域包括中医翻译与传播研究、医学英语教学研究,主持和参与省级课题10余项,发表论文20余篇,主编和参编医学英语教材3部、大学英语规划教材1部。通信方式:chenyuan@gzucm.edu.cn。