浑善达克沙地沙粒特征及其沉积环境

乌日查呼,春 喜,张卫青,张样洋

(1.内蒙古自治区蒙古高原环境与全球变化重点实验室,内蒙古 呼和浩特 010022;2.内蒙古师范大学 地理科学学院,内蒙古 呼和浩特 010022;3.内蒙古自治区湿地环境修复工程实验室,内蒙古 呼和浩特 010022)

我国是世界上受荒漠化危害最严重的国家之一[1-2],荒漠化土地面积已超过260×104km2,占国土总面积的27%[3-4]。广泛分布于西部和北部的沙漠及沙地,不仅是我国沙尘暴尘源的重要提供区,也是亚洲沙尘的释放中心[5,6]。粒度是沉积物的重要结构特征,在分析和判别沉积物来源、搬运条件、沉积过程及沉积环境等方面具有重要意义。因而在我国沙漠研究中得到了广泛的应用[7]。研究结果显示,我国沙漠粒度特征存在一定的区域差异,并与其物质来源和沉积环境有密切关系。例如,平均粒径最小的为塔克拉玛干沙漠[8],其南缘绿洲沙主要来源于上风向的沙漠区,北缘流动沙丘沙则源于下伏河床沉积沙[9-10];而巴丹吉林沙漠粒度组成较粗,粒径自西北向东南有微弱变细的趋势,其物源主要为沙漠北部的湖泊沉积、戈壁以及南部的山体碎屑物等[11-13]。此外,库姆塔格沙漠和乌兰布和沙漠也在河流、湖泊沉积及周围山体等多种物源影响下,其不同部位沉积物表现出了较大的差异[14-15]。由此可见,现代沙漠化的发生发展大多是地质历史时期荒漠景观及地质作用过程的继续[16],沙漠区域尺度上对其进行系统的粒度特征研究,寻找其源区沙土类物质对抑制沙漠化发展有重要作用。

浑善达克沙地位于农牧交错带,是影响京津地区北路沙尘暴的必经之地和沙尘源区之一。目前,该沙地沙漠化过程虽已得到初步控制,但西部仍有恶化的趋势[17-18]。对其沉积物的粒度及来源,前人从不同土地覆被及植被盖度下粒度特征[19-20]、不同沙漠/沙地粒度对比[7]、土地退化与粒度关系[21]等角度,或通过矿物学与锆石年代学、同位素地球化学[22-24]等方法进行了较多的研究。综合其结果,大致总结为浑善达克沙地沙大部分物质来源于周边地区的造山带,受区域风沙环境的影响,沉积物平均粒径仅次于呼伦贝尔沙地,局部地区细物质含量随着植被盖度的增加而增加。这些研究对我们了解该沙地形成原因及沙粒特征有一定的帮助,但由于其关注的重点主要集中于物源寻找或与各沙漠对比的大尺度性问题,因此缺乏对沙地内部不同区域粒度特征及分异规律、物质贡献的系统性分析,这对全面详细了解该沙地粒度分布情况,并制定针对性治理措施造成一定的困难。本研究对浑善达克沙地进行了系统的采样,利用粒度分析,对其内部不同区域的物质组成及其空间分异规律、沉积环境进行研究,并为抑制该沙地继续扩展及其治理提供依据。

1 研究区概况

浑善达克沙地(42°-45°N、112°-118°E)位于锡林郭勒盟中部和西南部,东西长约360 km,南北宽约30 km。处于干旱、半干旱过渡带,属于中温带大陆性季风气候区,风力强劲,平均风速3.5~5 m·s-1,4-5月风速较大,年大风日数50~70 d,主风向为西北风,热量和蒸发量则从东南向西北递增[25]。在地质构造上为地堑式的凹陷带,沙地边缘为剥蚀低山、丘陵,地势由东南向西北缓慢降低,第四纪以来构造运动强烈,使其存在众多湖泊、水泡子和泉眼以及内流河[26]。

2 研究方法

2.1 样品采集

为了对浑善达克沙地进行粒度区域对比分析,主要沿该沙地东西方向,局部为南北方向,距离约20 km随机采样(图1)。样品采集量及方法参考相关学者的研究[8,26],取范围为20 cm×20 cm,深度大约0~5 cm的50~100 g表层沉积物样品;采集范围基本覆盖沙地的主要区域,供计76件。

图1 浑善达克沙地界限及采样点分布Fig.1 Map of the Otindag sandy land and the locations of the sampling sites

2.2 粒度测量与计算

粒度分析试验在内蒙古师范大学蒙古高原环境与全球变化自治区重点实验室完成,前处理试验按照Y.J.Peng et al[28]提出的方法进行。1)称取0.8 g沉积物样品于烧杯中,加入30%的双氧水和10%的稀盐酸;2)加热,去除样品中的有机质和碳酸盐等杂质;3)加入0.05 mol·L-1的六偏磷酸钠溶液,震荡,消除样品胶结作用。之后采用Malvern Mastersizer 3000激光粒度仪进行粒度测试。该仪器粒度测量范围为0.01~3 500 μm,重复测量3次,测量精度优于0.6%。根据Folk-Ward的图解法公式计算粒度参数(表1),粒度单位用φ值,并用Udden-Wentworth粒级划分法分类样品粒度级配(粒度级配指粒度组成,见表2)。采用Arcgis平台选择反距离权重插值法对浑善达克沙地粒度参数进行空间插值分析。

表1 粒度参数Table 1 Grain-size parameters and implications

3 结果与分析

3.1 级配及分析

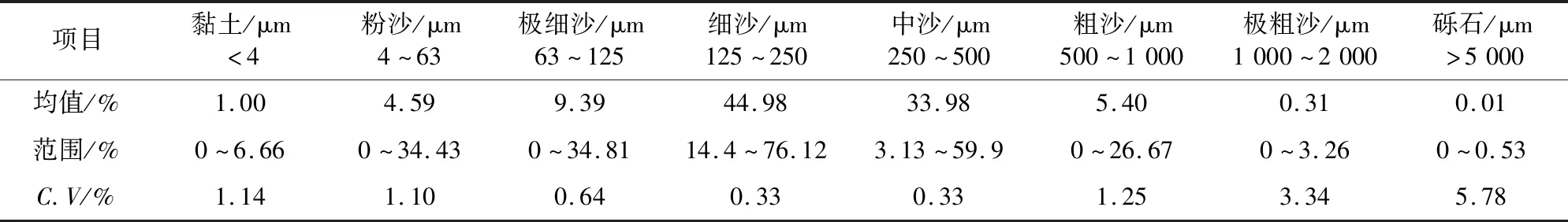

浑善达克沙地表层物质以细沙为主,中沙为次,粉沙、极细沙和粗沙含量较少;黏土及极粗沙含量极少。从变异系数来看不同样点同一粒级的百分含量差异较大,表明沙地内部各沉积物组成上有较大的空间差异(表2)。

表2 浑善达克沙地表层沉积物粒度组成Table 2 The grain size composition of surface sediments in Otindag sandy land

前人研究证明,粉沙组分是尘暴中可远距离搬运的细粒组分[29]。浑善达克沙地粉沙组分含量百分比区间为0%~34.4%,平均值为4.59%。在空间分布上,西部含量相对于东部较多,高含量出现在西北部及西南部,整体从西到东呈逐渐减少的趋势(图2a)。极细沙组分含量百分比区间为0%~34.8%,均值为9.39%,较高含量出现在中部及东部,从西到东呈波动变化状态(图2b)。细沙和中沙为风沙运动中的跃移组分,是风沙运动的运动主体,也是浑善达克沙地重要组分,合计占总量的75%以上。其中,细沙组分含量在14.4%~76.1%,平均值43.9%,总体分布规律为西部少,中、东部偏多,从中到东呈不明显的增大趋势(图2c)。而中沙组分含量区间则在3.1%~59.9%,平均值为33.9%,高含量主要集中于西部(图2d)。粗沙组分为风较难吹蚀的粗粒组分[28],含量百分比区间为0%~26.67%,均值为5.40%,高、低含量分布区与细沙分布情况相反(图2e)。

图2 浑善达克沙地表层沙粒径组分Fig.2 Grain size component of the surface layer sand in the Otindag sandy land

总之,该沙地沉积物从西到东表现出了不同的分布特征,主要体现在西部中沙及粗沙含量相对较高,粉粒组分少量分布。而中、东部中沙、粗沙及粉沙成分均减少,细沙成分增多,这可能指示沙地内部跃移质组分在西部侵蚀,东、中部积累,悬疑质组分则被分选并搬运到更远处。而在西部少量分布的粉沙,可能与其沉积环境条件有关。

3.2 粒度参数特征

沉积物粒度变异系数计算结果见表3,各样品粒度参数之间差异性较大。平均粒径分布范围较宽,在4.83~580 μm,从粗沙到粉沙均存在。均值为243 μm,属于细沙粒级。中值粒径和平均粒径相差较小,均值为247 μm。其在不同区域的变化规律为西部粒径偏粗,从西到东粒径大致由粗变细(图3a)。分选系数为0.43~2.37,均值为0.94,总体分选性较差。西部分选系数最大,分选性最差,而东部分选性表现为良好,从西北到东南呈变好的趋势(图3b),可能受到西北风的影响,盛行风向上逐渐筛选的结果。前人研究也表明,在某些沙漠确实存在这一规律[12,30]。偏度的变化范围为-0.08~0.63,均值为0.16,对称偏态较多。从西到东由极正偏趋于对称(图3c),表明西部样品粒度整体上集中在粗端部分,而往东样品颗粒粗细含量变得相近,分布趋于均匀。峰度在0.83~2.93,平均值1.23,西部除个别样点外峰态值均表现为很尖或尖峰态(图3d),越往东其峰态值趋于平峰态。

图3 浑善达克沙地粒度参数分布Fig.3 The spatial distribution of grain-size parameters in Otindag sandy land

表3 浑善达克沙地表层沉积物粒度参数Table 3 The grain-size parameters of surface sediments in Otindag sandy land

浑善达克沙地沉积物粒度分布随样品所在地的不同而存在差异,物源及搬运方式的不同,后期风力分选及沉积都有可能造成这种差异。

从图4可知,散点分散程度较强,各粒级沙均可见到,分选系数等级齐全,偏度及峰度变化局部较大。表明沙地沉积物混杂,沉积动力条件多样,沉积过程受到多种复杂条件的影响。其中平均粒径和分选系数呈不显著负相关关系(图4a),随着粒径的减小,分选性呈微弱变好的趋势。而分选系数和偏度呈正相关关系(图4b),随着分选性的变好,偏态趋于0,即趋于对称,这表明分选是通过分选相对较粗和较细的颗粒来完成的。除此之外还发现,散点中有一部分样品始终集中在一处,平均粒径分布范围140~330 μm,分选系数为0.4~0.8(图4a),呈偏度近对称和中等峰态,属于粗及细组分含量相近,均一化程度较高,分选良好的细沙到中沙粒级,反映了营力作用机制的相同性。与散布于图右上部的样品成明显的对比,二者能较清楚地区分,表明样点存在明显的沉积环境差异。

图4 浑善达克沙地粒度参数散点图Fig.4 Scatter diagrams between grain-size parameters in Otindag sandy land

3.3 频率分布曲线

浑善达克沙地沉积物分布频率曲线主要有3种类型(图5),针对不同类型选取了几条具有代表性的样品曲线进行分析。

类型1:分布曲线呈不对称的双峰分布(图5a),主次峰相差悬殊,主峰位于170~300 μm,属于细沙及中沙粒级,与风成沙众数粒径分布范围相似[30],次峰位于1~30 μm,属于粉沙粒级,该范围内的粒度含量均<3%。在粉沙级峰向细沙级峰过度范围(30~70 μm)出现一低谷。属于此类型分布曲线的样品主要出现在沙地西部及中西部。

类型2:分布曲线呈近似对称的双峰及“马鞍形”的双峰分布(图5b),与类型1相比,主次峰峰值差异较小,具有此消彼长的特征,峰值粒径较粗,众数粒径分别为90~200、400~630 μm,属于较粗的极细沙到较细的粗沙粒级。该类型分布曲线的样品集中分布于沙地的西部。

类型3:分布曲线呈单峰分布(图5c),该类型曲线样品数量较多,沙地范围内均存在,但曲线峰值位置及展开度在不同区域表现出了不同的特征,整体来讲中部及东部的该曲线粒度区间较窄,峰值粒径偏细,为170~300 μm属于细沙及中沙粒级,且含量较高,是典型的风成沉积,隆浩等[31]对腾格里沙漠现代风成沙的研究也表明风成沙具有类似的特征。西部沉积物曲线则展开度大,峰相对变矮且右偏,说明此处沉积物颗粒较粗且分选性较差。

综上,由浑善达克沙地中、西部沉积物分布频率曲线的单峰及双峰混合分布情况可知,该区域沉积物搬运方式不唯一,沉积环境较复杂。向东沉积物分布频率曲线趋于单窄峰,指示其动力过程较单一,物质分布集中。

注:a.不对称的双峰曲线;b.对称的双峰曲线及“马鞍形”的双峰;c.单峰曲线图5 浑善达克沙地样品典型粒度频率曲线Fig.5 Typical grain size frequency distribution curve of Otindag sandy land

4 结论与讨论

浑善达克沙地表层物质整体上以细沙为主,含量占43.9%,其次为中沙,含量30%以上。粉沙、极细沙和粗沙含量合计占总数的20%,黏土及极粗沙含量极少。内部沉积物粒度存在明显的区域差异,沙颗粒从西到东呈变细的趋势。西部沉积物粒度分布范围相对较宽,粉沙、中沙及粗沙含量相对较高,东部则主要集中于细沙。

该沙地沉积物平均粒径分布范围较宽,分布于4.83~580 μm,均值为243;分选系数平均值为0.94,分选性整体较差,从西北到东南呈变好的趋势;偏度的变化范围为-0.08~0.63,其中对称偏态偏多;峰度介于0.83~2.93,平均值1.23。

该沙地沉积环境多样,沉积过程复杂,中西部沙物质以河流及湖泊沉积为主,其悬浮组分粉沙的存在可能表明侵蚀还在进行中,尚未进一步扩散到整个沙漠。东部则主要分布风成沉积,部分物质可能来源于沙地内部的河流碎屑物或更西部的河湖相沉积。

从浑善达克沙地的粒度参数空间分布图可知(图3),沙地西部中值粒径及偏态值相对较大,分选性较差,与此相应,主要以粗颗粒物质为主,但粉沙等细颗粒含量也相对较高,频率分布曲线呈单峰及双峰混合分布,指示其沉积环境较复杂。前人研究[32-35]认为出现双峰或多峰时,其形成的原因可能不同,譬如有季节韵律的风动力或水动力机制,不同强度水动力条件下沉积的河流及湖泊沉积,不同风速堆积而成的层状风成沙,或者多种物源的混合沉积物等均出现双峰态。因为不同粒级的组分由特定的搬运营力产生和沉积[36],为进一步确定西部沉积环境情况,将该区双峰曲线(图5)与前人研究的不同沉积物类型的粒度频率分布曲线进行了比对,发现类型1与毛乌素沙地泊江海子及巴丹吉林沙漠西诺尔图等干旱区湖泊沉积的特征基本一致[37-38],都呈不对称的双峰分布,170~300 μm组分与入湖沉降的风成沙组分相似,表明类型1的样品为湖相沉积来源。而类型2可能为冲洪积与风成沙的混杂沉积,90~200 μm峰表示风成沙,400~630 μm峰为冲洪积沙,殷志强等[33]提出水动力条件较强的河流沉积或洪水沉积以150~700 μm及>700 μm组分为主,风成沙组分与冲洪积沙组分可轮流为优势组分[38],表明沉积环境变化较大。因此我们初步推测浑善达克沙地中西部沉积物主要属于河流及湖相沉积,且沉积过程复杂。与此相比,中东部沉积物中值粒径较小,偏态呈对称及近对称,表明粗、细组分含量相近,均一化程度较好,以分选良好的细沙及中沙组成,频率分布曲线呈高而窄的单峰,表明其沉积环境相对稳定,物质来源单一,为典型的风成沉积[31]。然而,通过分析粒度频率曲线只能做到定性地区分沉积物类型,因此,还需要进行进一步的验证。B.L.Liuetal[39]和Z.C.Zhangetal[40]在库姆塔格沙漠和河西走廊沙漠研究中验证了sahu判别函数在内陆沙丘中应用的准确性,结果表明,除了对戈壁风成沉积物有误判外,其余的判别均与实际环境一致,认为sahu判别函数对沙漠沉积物沉积环境判别提供了一个较好的指标。本研究样品未涉及到戈壁沉积物,因此利用该公式验证了上述判断,进而计算出了不同沉积环境的贡献比例,结果表明,浑善达克沙地由28%的风成沉积、36%的湖相沉积、23%的河流沉积及14%的浊流沉积物组成,沉积类型及分布位置与上述判断基本一致。其中,浊流沉积为靠重力作用沿斜坡呈片状向下流动的高密度水流沉积[31],与洪水沉积性质相似,因此推测洪流携带大量碎屑物注入湖泊之时搅动原来的湖泊沉积形成了类似于浊流沉积的洪流沉积。

浑善达克沙地古沙和现代沙源区的对比研究表明,它们有相似的U-Pb年龄组成特征,现代沙是由古沙翻新而成,或沙地源区自LGM以来未发生改变[23]。根据氧同位素组成[24]及微量元素Zr、Hf[41]的研究,该沙地可能的物源有沙地以西的火成岩及南缘的山地,这些山体的风化物通过风力、河流及洪积过程被输送至沙地中沉积[23]。进一步的研究[42-43]也显示,沙地西部在晚第四纪时期存在一个统一的大湖,水源主要来自发源于南部山区的河流,且西部的朱日和等地区至今也存在着古河谷[44]。由此推测分布于沙地西部的这些河、湖相沉积,一部分应是古湖泊及河流沉积物就地侵蚀起沙产生,而悬浮组分粉沙的存在表明侵蚀还在进行中,尚未进一步扩散到整个沙漠。

源于沙地南部丘陵一带的高格斯台河、恩格尔河等河流碎屑物,经盛行风吹扬并沉积在下风区,成为沙地内部风成沉积的物源[45]。而分布在更西部的湖泊及河流沉积物、火成岩风化产物等都有可能经风力作用被携带至下风向的东部沉积,从而使浑善达克沙地沉积物中值粒径及分选性在盛行风向上变细、变好。但要证明这一观点,还需通过对比东西部地表沉积物的轻/重矿物组成,分析微量元素的地球化学特征差异等方面进行深入探讨。