复合地基条件下沉管隧道块石垫层振密试验研究

李进,金文良,王强,寇晓强,付佰勇,管维东

(1.深中通道管理中心,广东 中山 528400;2.中交第一航务工程局有限公司;天津 300461;3.中交公路长大桥建设国家工程研究中心有限公司,北京 100088)

0 引言

沉管隧道作为一种跨江跨海的交通基础设施已被越来越多地应用于水下工程领域。在港珠澳大桥以前,国内的沉管隧道多修建于内河。内河沉管隧道的水文地质条件好、埋深浅、占地规模小[1],基础不均匀沉降问题不突出。随着近几年跨海沉管隧道的修建与运营,因其地基基础不均匀沉降已严重威胁沉管隧道结构受力和接头安全,才开始引起学者们的广泛关注[2-3]。

沉管隧道软土地基处理主要有开挖换填、钢管桩、PHC 管桩、水泥粉煤灰碎石桩(CFG)、挤密砂桩、高压旋喷桩、深层水泥搅拌桩(DCM)等多种方式,其中DCM 是近些年国内引进的一种软土处理工艺,因其施工效率高、经济性显著等优点而得到迅速推广[4]。

深中通道E1—E22 管节地基较差,因此基础采用碎石垫层+块石振密+深层水泥搅拌桩(DCM)处理软弱地基[5],同时碎石、振密块石垫层及桩基在水中作业时存在平整度、振密参数、振密后块石质量不确定性等问题[6-7],因此开展了复合地基条件下沉管隧道块石垫层振密试验,研究块石振密效果以及振密对DCM 桩顶沉降、桩顶及桩间土应力的影响。

1 工程概况

深中通道跨越珠江口海域,是连接深圳、中山、广州三地的大型集群工程,项目全长约24 km,其中沉管隧道长5 035 m,由32 节管节组成[8]。地貌上属于河口三角洲,为珠江入海口,海底由于河流堆积作用形成了巨厚的软土层,厚度10耀20 m。其沉管隧道最大基槽开挖深度达30.3 m,地层条件复杂多变,基底应力差异大。

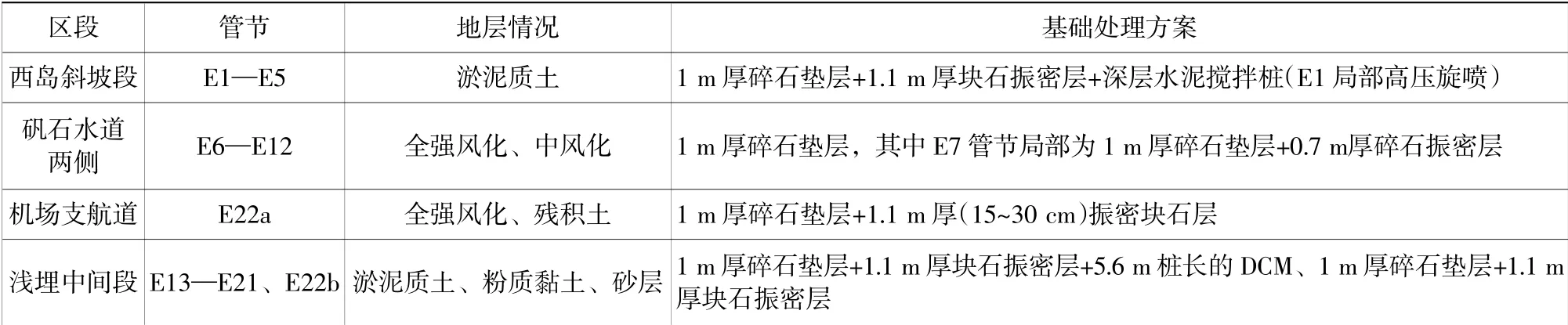

隧道沉管段各区段基础处理方案如表1 所示。天然地基段及DCM 区段均采用了1.1 m 厚块石振密层+1.0 m 碎石垫层结构。DCM 处理区段采用DCM 单簇布置形式,单簇直径2.3 m,由4 根直径1.3 m 的单桩互相搭接0.3 m 形成。

表1 隧道沉管各段基础处理方案Table 1 Basic treatment plan for each section of tunnel immersed pipe

2 试验区布置及监测点布设

2.1 试验区布置

试验地点选择在深中通道S06 标中交二公局陆上堆场西侧的空地区域,面积约为5 000 m2,主要地质为淤0.5 m 厚种植土,于19.2 m 厚淤泥,盂10.2 m 厚淤泥质粉质黏土,榆11.9 m 厚细砂,虞3.9 m 厚砾砂。

2.2 振密试验参数

采用260 t 的履带吊吊起APE600 液压振动锤和4 m伊5 m 夯板进行振密试验,振动锤转速1 600 r/min,激振力为150 kN/m2,振密分区有1 m 搭接范围。试验区内水位没过夯板30 cm,见图1。

2.3 试验分组及测试仪器布置

为保证DCM 复合地基段振密试验测试数据的准确性,本文进行了C-1~C-4 四组模拟试验。C-1~C-4 组试验采用“APE600 振动锤+夯板”振密设备按各自方式对试验区块石垫层进行振密,振密顺序为4 号区寅3 号区寅2 号区寅1 号区。土压力计埋设原则:先将试验区开挖至桩顶,整平后在桩顶埋设土压力计,最后在桩间土埋设土压力计。位移计埋设原则:在土压力计埋设完成后,回填碎桩渣18.1 cm,在振密区埋设位移计,继续抛填块石至0.6 m,在振密区埋设位移计,继续抛填块石至垫层标高。以C-1 组为例,试验振密次序及仪器埋设位置如图2 所示。

图1 现场振密试验Fig.1 Field vibration density test

图2 C-1 组试验振密次序及仪器埋设布置图(mm)Fig.2 Group C-1 test vibrating sequence and instrument layout diagram(mm)

3 DCM 复合地基振密试验结果分析

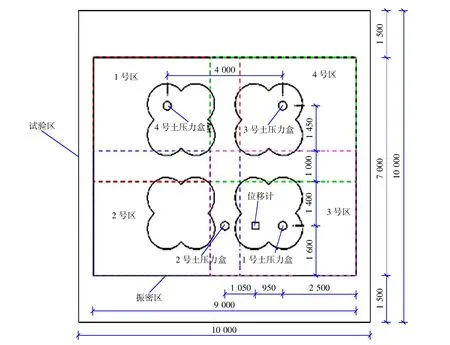

3.1 块石垫层振密量分析

C-1~C-4 组在同样桩间距(3 m伊4 m)情况下, 分别进行了1.10 m、1.17 m、1.21 m、1.76 m厚,15~30 cm 块石的振密试验。振密结果如表2所示。从表中可知:在桩间距和振密时间相同的情况下,块石垫层厚度为1.21 m 时,振密效果较好;厚度1.76 m 左右时,振密时间75 s 时效果较好。综合整体工效和振密效果,15~30 cm 块石垫层采用厚度1.21 m。

表2 C-1~C-4 组试验振密成果统计表Table 2 Group C-1—C-4 test vibration results statistics table

3.2 桩顶沉降分析

采用桩顶埋设位移计的方法对振密过程中DCM 桩沉降量进行监测,考虑到陆上试验的局限性、DCM 桩未完全坐落于底板基础上;4 组试验DCM 桩顶沉降均超过了60 mm,超出位移计量程。其中振密前后桩顶方格网测量结果显示,C-1组桩顶平均沉降12.1 cm,C-2 组桩顶平均沉降7.1 cm,C-3 组桩顶平均沉降6.5 cm,C-4 组桩顶平均沉降6.3 cm。4 组桩顶沉降历程表明:DCM桩在夯密过程中沉降主要发生在初始夯密过程,后续沉降基本呈收敛态势。

3.3 激振过程中桩顶及桩间土应力分析

3.3.1 激振过程中桩顶应力统计

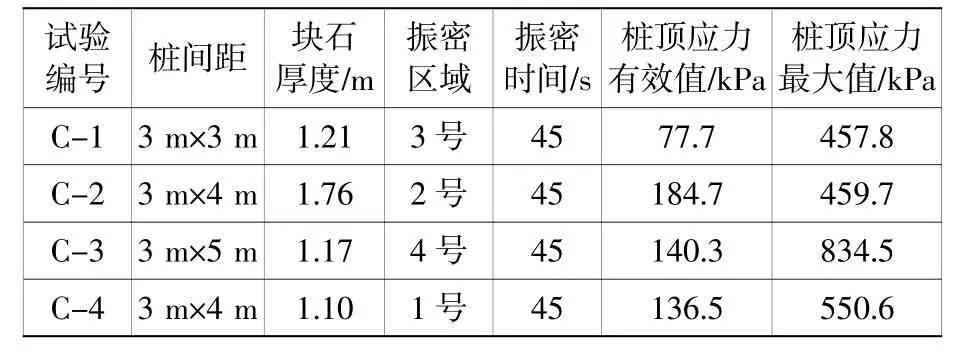

C-1~C-4 各试验区桩顶应力测试结果如表3所示,在夯板直落于桩顶上方激振过程中产生的最大激振力在457.8~834.5 kPa,45 s 时间内桩顶产生的有效压应力在77.7~136.5 kPa,均远小于现场DCM 桩身设计强度1.2 MPa。

表3 各区激振过程桩顶应力统计Table 3 Statistics of pile top stress during excitation in each area

不同桩间距情况下,3 m伊3 m 桩间距(C-1 组)的桩顶平均有效应力及最大瞬时应力均最小,分别为77.7 kPa 和457.8 kPa,最大瞬时激振力出现在3 m伊5 m 最大桩间距的C-3 组,瞬时激振力达到了834.5 kPa,说明桩间距的不同对激振产生的应力分配有明显影响,桩间距越大,桩顶应力越集中。

3.3.2 激振过程中桩间土应力分析

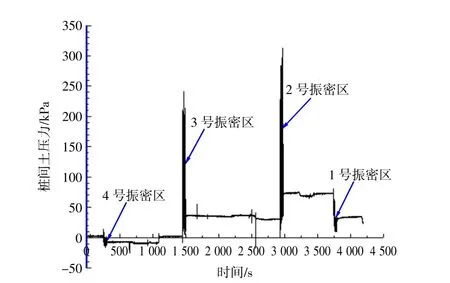

在4 号振密区振密时,2 号土压力计距振密源1.4 m 位置,桩间土应力增长至14.3 kPa,振密结束后,产生9.4 kPa 的应力松弛。振密系统在3号区振密时,2 号土压力计距振密源0.0 m 位置,桩间土应力瞬间增长,最大值为241.7 kPa,振密结束后,桩间土应力增长34.3 kPa,稳定后桩间土应力为36.7 kPa。在2 号振密区振密时,2 号土压力计距振密源0.0 m 位置,桩间土应力瞬间增长,最大值为313.8 kPa,振密结束后,桩间土应力增长37.7 kPa,稳定后桩间土应力为74.4 kPa。在1 号振密区振密时,2 号土压力计距振密源1.4 m 位置,桩间土应力增长至80.4 kPa。

结合不同测点位置试验结果和桩间土应力时程曲线(图3)可知。在相同振密时间和激振力的情况下,零距离测点产生的桩顶动土压力比距离2.05 m 测点产生的桩顶动土压力大42 倍、比距离1.40 m 测点产生的桩顶动土压力大17 倍。说明振密锤垂直向振密DCM 复合地基,对桩间土和DCM桩有加固作用,而对周围土体和DCM 桩的应力影响比较小。尤其是振密桩间土后,土体的土压力显著增长(稳定后桩间土的土压力增长14倍),说明振密对复合地基桩间土的加固效果较明显。

图3 C-1 组试验桩间土应力时程曲线(2 号电阻式压力计)Fig.3 Time history curve of soil stress between test piles in group C-1(resistance pressure gauge No.2)

3.4 振密前后桩顶完整程度分析

在振密前后,对桩顶完整性进行了现场开挖探查,发现振密后DCM 桩头基本完整,未出现明显的开裂和断开情况,说明在整个激振过程中,激振力对桩顶未造成明显破坏。

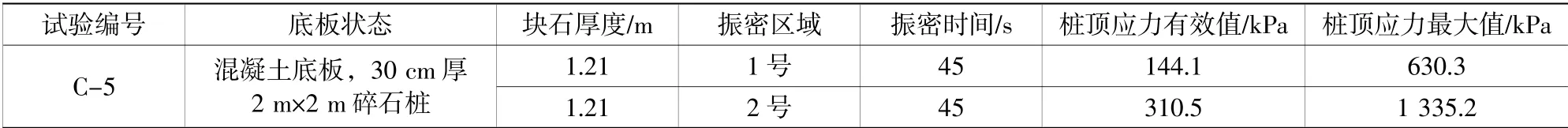

3.5 DCM 桩顶极限应力分析

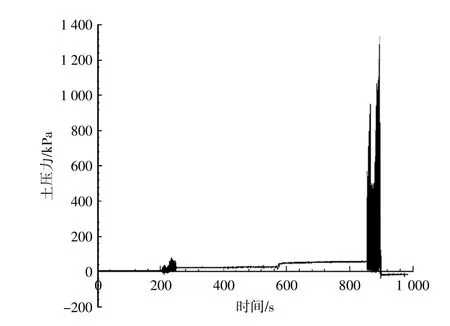

为进一步分析振密过程中DCM 桩在完全不沉降时的桩顶极限应力分布情况,在天然地基的基础上,增加1 组桩顶振密过程的极限应力模拟试验。采用直径2 m、铺设30 cm 厚的碎石层模拟DCM 桩,桩周铺设同等厚度的淤泥质黏土层,后填1.21 m 厚块石垫层,在垫层顶部按照1 m 搭接宽度进行2 次振密(振密参数:1 600 r/min,150 kN/m2,45 s),在碎石桩顶埋设土压力计,观测振密过程中碎石桩顶应力发展情况。

激振过程桩顶极限应力以及土压力时程曲线如表4 和图4 所示。发现瞬时桩顶极限应力达到设计强度值,其原因应与振密过程中,块石持续出现再排列有关。在振密过程中,土压力盒位置振动应力传递在某一时刻瞬时达到最大集中应力,其后块石持续再排列,出现局部应力拱效应,桩顶振动应力降低,这种瞬时应力对桩顶影响比较有限,在出现最大瞬时应力的整个振密过程(45 s)内,桩顶瞬时压力绝大多数在1 000 kPa 以下,45 s 内有效桩顶应力仅约为310.5 kPa,远低于桩身设计强度值1.2 MPa。

表4 激振过程桩顶极限应力统计Table 4 Statistics of ultimate stress on pile top during excitation

图4 土压力时程曲线Fig.4 Time history curve of earth pressure

4 结语

通过对复合地基条件下沉管隧道块石垫层进行振密试验研究分析,得出如下结论:

1)DCM 复合地基陆上试验结果表明,APE600液压振动锤转速1 600 r/min,激振力150 kN/m2,振密时间45~75 s,夯板尺寸4 m伊5 m,搭接宽度1 m等施工参数,可对1.2 m、1.8 m 块石层产生有效的振密,能够满足现场施工要求。

2)试验实测数据显示,振密率较天然地基段大,分析原因为块石、桩渣陷入淤泥内。3 m伊3 m、3 m伊4 m 、3 m伊5 m 桩间距,1.2 m 厚块石DCM复合地基垫层在45 s 振密时间内,振沉量在20.3~30.0 cm,振密率为16.92%~21.57%,含桩渣层的振密率在20%左右。

3)不同块石厚度对振密施工各项指标影响明显,1.8 m 厚块石垫层累计振密时间75 s 时可达到或接近1.2 m 厚块石垫层45 s 振密效果(以振密率指标为依据),同时,提高块石垫层厚度可显著降低振动锤荷载对桩顶的影响。

4)考虑到陆上试验的局限性、DCM 桩未完全坐落于底板基础上;4 组试验DCM 桩顶沉降均超过了60 mm,超出位移计量程。4 组桩顶沉降历程表明,DCM 桩在夯密过程中沉降主要发生在初始夯密过程,后续沉降基本呈收敛态势。

5)试验振密过程中,桩顶压力随振密过程呈瞬时波动状态,其中瞬时最大压应力值在369.1~834.5 kPa;4 组试验桩顶最大瞬时压应力均未超过DCM 的桩身强度设计值1.2 MPa。

6)考虑本次试验在有侧限(基坑壁侧限)情况下实施,应力传递情况明显优于现场实际情况,现场普遍分布的桩顶桩渣层也存在一定应力扩散效果,极限压力测试结果应比现场实际工况偏大。

7)综合振沉量测试结果,增加块石厚度,适当提高预抬量,可在满足振密效果的同时降低对DCM 桩的影响,建议振沉量(预抬量)按照20%进行控制。