户外电影海报大赏

苑城

山地自行车之旅

Life Cycles(2010)

耗时3年,摄影团队行走在壮阔的山间原野,利用春夏秋冬的XC 路线越野骑行、稻田里BMX骑行、公路之旅等极为震撼的视觉之旅,展现着在自然环境中骑行与众不同的强大吸引力。

本片使用4K超高画质摄像机进行拍摄,记录了山地车从创建到消逝的全过程,用充满张力的镜头捕捉着山地自行车独特魅力。

树木、山川、荆棘、浪花,山地自行车带你感受世界的绚烂,而后被重新锻造,进入另一个轮回。与华丽的插画海报一致,这部纪录片本身就是令人叹为观止的视觉饕餮盛宴。

127小时

127 Hours (2010)

2003年5月,登山爱好者Aron Ralston在蓝约翰峡谷探险时,右臂被巨石压住,被困5天5夜。为了逃生,他强忍剧痛,花了一个多小时的时间,用小刀从肘部将右前臂硬生生切断。

自行截肢后,为了与失血抢时间,他又以超人的毅力爬过峡谷,单手利用绳索和下降器降下了大约20米的岩壁,又步行10公里后才成功获救。

该片根据真人真事改编,海报中,人在巨石之上岌岌可危,峡谷夹峙,形成沙漏状,表现了断臂求生的分秒必争。

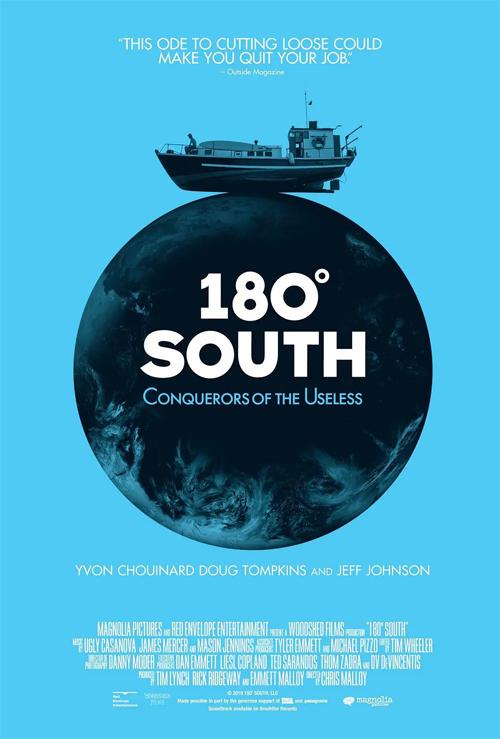

180°以南

180° South (2010)

2007年,探险家Jeff Johnson驾驶帆船绕半个地球,一路看到野生动物的天堂,也感受到人类对自然的破坏,最终他抵达巴塔哥尼亚。

在这里,他遇到了启发他走上这段旅程的两个人,Yvon Chouinard和Doug Tompkins。他们分别是知名户外品牌Patagonia、The North Face的创始人,正在巴塔哥尼亚开展一系列保护自然的项目。

一片蔚蓝当中,船行于星球之上,人类在热衷探险、开拓时,是否也可以冷静下来,想想能够为这颗蔚蓝星球做些什么?

黎明墙

The Dawn Wall (2017)

2015年1月,Tommy Caldwell 和Kevin Jorgeson完成了世纪之攀,成为首次以自由攀登的方式成功登上Dawn Wall( 黎明墙) 的攀岩者。

这条路线最高难度5.14c,32个绳距,762米,耗时19天。在此之前,两人花费了6年的时间规划路线。

海报以两人攀爬黎明墙的场景为主题,不是在吊帐中休整,就是在岩壁上一次次尝试。明亮积极的场景里,一抹阴郁的画面隐于一角,那是Tommy Caldwell年少时被吉尔吉斯斯坦叛军挟持的经历。

生活的重击下,真正的强者总是能生发力量,将自己锤炼成更出色的人。

攀岩爱好者徐晨辰曾这样点评:“为何《黎明墙》海报是器械攀登瞬间,而非自由攀登时的历史性时刻?因为更值得被人记住的,是在这块900多米大岩壁上上下下,两年中的日日夜夜。”

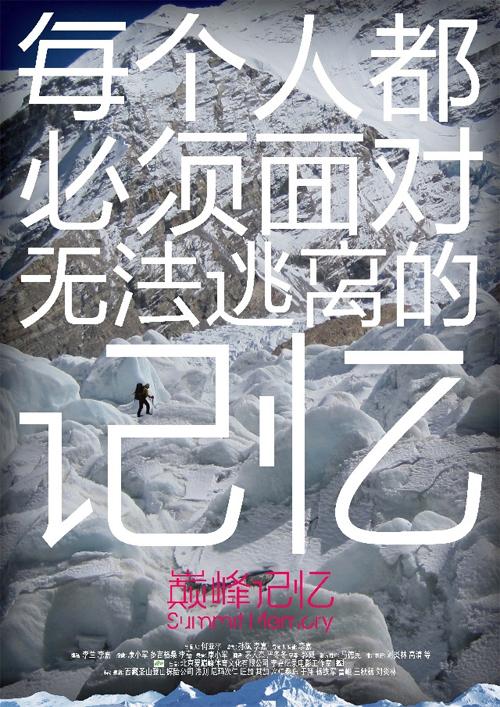

巔峰记忆

Summit Memory (2010)

2002年, 希夏邦马西峰的山难轰动一时,一场雪崩吞噬了5个年轻的生命。失去队友后,李兰长久地陷入人生困境。

7年后重返充满泪水的山谷,李兰讲述了当年的一幕幕场景。影片展现的并不仅仅是李兰个人的救赎和回归,它更将视角聚焦在对登山运动的全面认识和理解上。

“每个人都必须面对无法逃离的回忆”,白色字体充斥海报,极具视觉冲击力。希夏邦马冰塔林气势磅礴,登山者的身影显得分外孤独。

这也许是每一个登山者都可能面临的困境——当同伴被山吞噬,你要如何面对这座山?

夺命深渊

Sanctum (2011)

在原始丛林腹地,一支探险团队正在探索全世界最长的洞穴。几个月过去,勘探颇见成效,但进度仍显缓慢。

热带风暴即将到来,洞穴探险迫在眉睫。有人孤注一掷,潜入水中,挑战有着“魔鬼之限”之称的凶险通道。其他队员也进入洞中,殊不知灭顶之灾正在逼近……

本片根据真实经历改编,洞穴深邃,水流幽蓝,未知的前方吸引人们步步深入,也渐渐忘却安危。

徒手攀岩

Free Solo (2018)

关于《徒手攀岩》,无需赘述,曾获第91届奥斯卡最佳纪录长片奖,讲述AlexHonnold无保护徒手登上高约900米的酋长岩,这一壮举堪称攀岩界的“阿波罗登月”。

Alex Honnold从2009年以攀登酋长岩为目标,梦想着徒手攀登酋长岩,此后尝试了1000多次,而徒手攀登酋长岩是他的“终极目标”。

《徒手攀岩》的海报你可能看过很多遍,但这张“勇者之翼”中国版海报你可能还没见过。一双巨大的白色掌印刻于岩壁之上,Alex Honnold在画面中间的岩缝攀爬,仿佛生出一双翅膀。

攀登浪子

Dirtbag: The Legend of Fred Beckey (2017)

Fred Beckey开创了数百个无与伦比的首攀纪录,撰写了13部攀登指南,94岁高龄依然以攀登为生活的全部核心。

作为攀登浪子(Dirtbag),Fred Beckey将自由叛逆发挥到了极致:他习惯将车停在路边,将睡袋扔到车外,然后自顾自地蒙头大睡;他习惯和一条攀岩线路死磕到底,哪怕每月只能吃猫粮度日;他著作等身,却依旧鲜为人知。

这部影片历经十余年,搜集了大量的历史视频资料,采访上百人,从旁观者的角度拼凑出Fred Beckey 传奇的一生。

海报中,Fred Beckey的肖像充满岁月的沧桑感,背景中是一條条攀岩路线,这就是攀登浪子的一生,自始至终,将全部生命都泡在岩壁上。

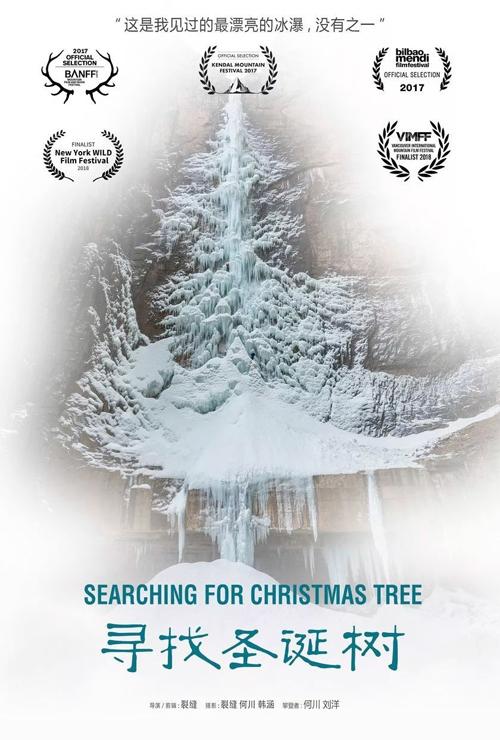

寻找圣诞树

Searching for Christmas Tree (2017)

对于何川而言,简单的冰瀑已不能满足他对最美冰瀑的追求。在挪威领略了Landplage(240m,WI7-)冰瀑的绝妙体验后,他渴望在中国找到一个更完美的冰瀑。

网上的一张照片激起了他的好奇,没有其他线索,何川跟刘洋、裂缝、小曼一同驱车前往圣诞树可能存在的山脉——太行山。数次无功而返后,他们终于看到了向往已久的画面。

无论是谁,看到这样一面冰壁,都不得不感叹造物神奇。洁白的冰瀑悬于崖壁之上,犹如落满雪的圣诞树。

面对此景,你可能才真正明白,它何以会吸引何川等人数次进山寻找。是的,“这是我见过的最漂亮的冰瀑,没有之一。”

首次登顶

First Ascent (2006)

首次无保护攀登优胜美地2000英尺(约610米)半穹顶;在恩施大峡谷成功创下新的悬崖走扁带世界纪录41米;徒手攀登艾格峰,然后一跃而下,垂直距离达3000多米,创造世界上最长距离的定点跳伞纪录……

Dean Potter,一位永远游走于人类极限的攀岩者、跳伞运动员、冒险家。影片历时两年,跟随DeanPotter在世界各地探险,人在山中显得极其渺小,而其奋力向上的身影总能直击心灵。

巴克利超级马拉松:测试年轻人极限的赛事

The Barkley Marathons: The Race That Eats Its Young (2014)

巴克利超级马拉松,比赛极为严峻,30多年来只有15人完赛。赛道是一条26英里(约42公里)环线,单圈爬升3600米,选手必须在60小时之内完成5圈才能被视为完赛。

为保证参赛者能沿规定路线行进,主办者在赛道各处藏9~14本书,作为打卡工具。每圈出发前,选手会领到一张全新的号码布。他们需要撕下与当前号码布对应的书页,并带回营地,作为完成一圈的凭证。

巴克利马拉松,灵感源自史上著名的越狱事件,与其说它是一场越野赛,不如说是一场艰难的越狱之旅。

赛道让选手饱经折磨,却吸引人们一次次前往。海报中,选手拿着书页倒在终点前,而赛事总监Gary Cantrell则悠然点着骆驼牌香烟,场面辛酸又透着一股幽默,与这场赛事的精神不谋而合。

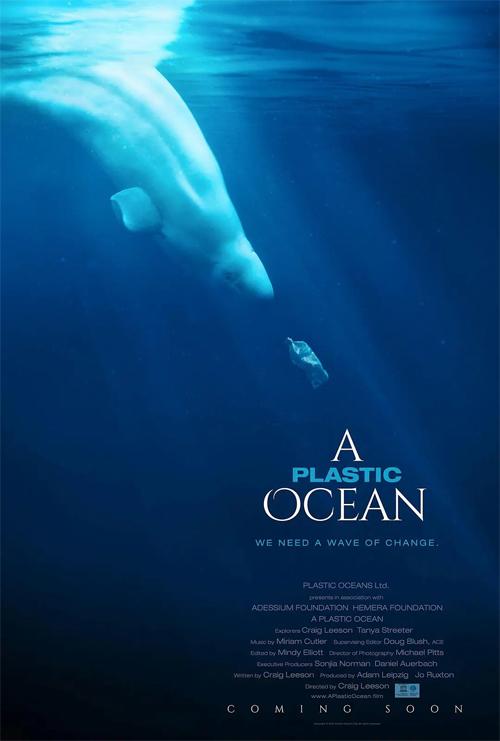

塑料海洋

A Plastic Ocean (2016)

记者Craig Leeson在寻找难以捉摸的蓝鲸时,在本应该是原始的海洋中发现了塑料垃圾。随后,他与国际专家展开合作,耗时4 年,前往20个地方,去探索海洋的脆弱状态,揭开关于塑料的污染真相。

海报中,一束光射入深海幽蓝,一只鲸鱼在下潜,前方是一只白色塑料袋。乍一看,仿佛调皮的鲸鱼在追逐塑料袋嬉戏。而画面背后的真相却触目惊心,每年约有800万吨的塑料倾倒入海洋,据科学预测,到2050年,塑料的重量将会超过鱼类。

无尽之夏

The Endless Summer (1966)

Robert August和Mike Hynson为了找到心目中完美的海浪,进行了一次环球旅行。足迹遍布夏威夷、西非,直至澳大利亚。

影片充满了60年代中期的气息。人们不仅可以看到那时冲浪选手们的装束,还可以了解到第三世界的住宅和燃料问题。虽然多年后的今天,这些早已过时,但导演Bruce Brown独特的叙事手法使得该片仍然不失为一部佳作。

海滩、夕阳、扛着冲浪板的年轻人,色调的明暗对比,让人一下就感受到海边的炽热。悠长的夏日,寻找最完美的海浪,然后将身体交给大海御风而行,这可能是人们对于假期的最终幻想。

登山家——摄影师的自白

Alpinist-Confession of a cameraman(2020)

这部电影记录了已故山地电影导演Lim Iljin在2009年~2013年参加的4次喜马拉雅探险。登山者Kim Hyungil无氧攀登了7072米的Spantic 峰,一举成名,但在随后攀登6440米的Cholatse峰时遇难。登山者Seong-ho在無氧攀登珠峰时遇难。

2018年,导演Lim Il-jin跟随金昌浩攀登尼泊尔西部Gurja峰(7193米),不幸在雪崩中遇难。金昌浩是首位无氧登顶全部14座8000米山峰的韩国人,他也在那次雪崩中遇难。

这部遗作展现了韩国登山者的故事,他们可能鲜为人知,但完成了许多不可能的挑战。海报色调清新温暖,一个人背向画面,独自面对山峦沉思。

在山岳救援题材漫画《岳》中有这样一句话:“山的一半带来悲剧,山的另一半却充满快乐的事情。能够在山上遇到你,谢谢。”

影片还有另一版海报,为冰冷的雪山,但这一版插画海报可能更触动人心。登山者可能在山中遇难,但那些山中的快乐回忆,每每想起都值得回味,让人觉得温暖而怀念。

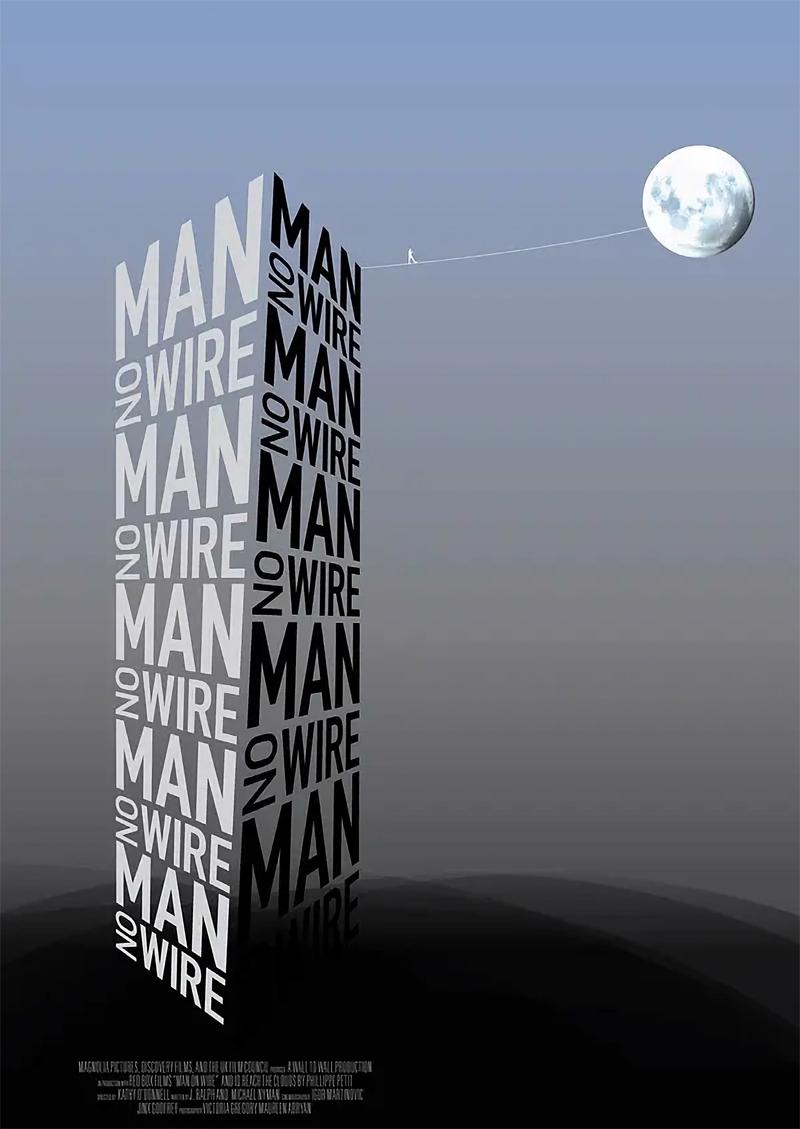

走钢丝的人

Man on Wire (2008)

1974年8月7日, 法国高空走钢丝艺人菲利普· 珀蒂(Philippe Petit) 在纽约世贸大厦高达110层(412米)的两座大楼之间,完成了一次至今仍令人叹为观止的壮举——搭起了一条横跨天穹的钢索,完成了长达45分钟的大胆表演。

影片有多版海报。有的是主人公的第一视角,一只脚在云中行走,紧张刺激。有的为纪实画面,在两座大厦之间,小小的人影摇摇欲坠,同样让人捏把汗。

这一版海报更为抽象,片名组成大厦的形状,灰蓝天空中,一丝白线直通月球,主人公正沿着白线走向月球。

这让人不禁想起DeanPotter在优胜美地走扁带的画面,在一张照片中,摄影师巧妙地将月球作为背景,仿佛DeanPotter正在月球漫步。探险可能是一种刺激,但更是一种诗意,是人类关于世界终极浪漫。