教学主张课堂化:演绎路径与关系把握

摘要:通过对一节体现执教者“共创作文”教学主张的作文指导课的分析,提出教学主张课堂化的演绎路径:瞄准变化、巧妙转化和善做固化;并提出教学主张课堂化必须正确把握的三种关系:教师发展与学生发展、个性追求与共性要求、模式建构与模式僵化。

关键词:教学主张;课堂化;作文指导课

教学主张,被誉为“打开教师专业成长的天眼”余文森.教学主张:打开专业成长的“天眼”[J].人民教育,2015(3):1721。,是教师从普通走向卓越的驱动力量。为什么教学主张对于教师专业成长具有如此重要的作用?关键就在于它的实践品格。教学主张来自实践,是基于教师个人经验的概括和提炼,又超越实践,成为带有理论意味的个人教学哲学。不仅如此,它的实践品格还突出体现在,当教师确立了自己的教学主张之后,还要回到课堂中去丰富内涵、检验成效,让实践走出浅表和随意,走向理性与自觉。可当下的教育领域,与这些根本要求相悖的现象屢见不鲜:千方百计地将教学主张打造成了一张时髦的标签,却忽视了它的实践转化,致使不少教学主张说起来好听,看起来很美,但并不能落地生根,在课堂开花。因此,探讨教学主张课堂化的实践路径,让教师带着思想进课堂,不仅颇有意义,而且非常紧迫。前不久,江苏省吴江实验小学教育集团徐栋老师的一节体现其“共创作文”教学主张的作文指导课《记一次游戏》,给我们带来了不少启迪。

一、 教学主张课堂化的演绎路径

(一) 瞄准变化

这里所谓的“变化”,是指学生能够在课堂进行有意义的学习。学习理论告诉我们,学习是引起持久性变化的行为。叶澜指出,衡量一节好课的第一条标准就是有意义,也就是学生“出去时”与“进来时”相比,是不是发生了变化。这种变化不仅指知识的获得,还包括技能的提升和情感态度的升华。徐栋老师的这堂课给我们的启迪之一,就是他通过对“共创作文”这一教学主张的演绎,打开了学生的作文学习之门。在这节课上,看不到教师一厢情愿的知识传播,知识和技能的学习都被嵌入现场进行的游戏情境之中。学生在玩中学、在玩中写,兴趣盎然,不仅学会了游戏写作,还获得了积极愉快的情感体验——“写作并不难,而且很好玩”。徐栋老师就是用这样的教学实践,实现他“共创作文”的追求:“注重儿童立场,改变师生的角色定位,让学生充分参与课堂教学,共同开发教学内容,共同参与学习活动,共同实现多元评价,让儿童真正成为课堂的主角。”

教学主张应当秉持儿童(学生)立场,服务于儿童的成长;同时,应当反映儿童的身心发展特点,体现儿童的文化精神。因为体现教学主张的课堂不仅是教师展示的舞台,也是儿童成长的平台。

(二) 巧妙转化

教学主张是一种基于个人经验的概括和提炼,它以知性的方式表达对“为什么教”“教什么”以及“怎样教”的理解和追求,往往具有抽象概括的特点,如“文化语文”“思维数学”“对话英语”“为品格而教”等。教学主张的课堂化,就是要让抽象的主张形象化、概括的主张具体化,也就是让理论形态转化为生动具体的课堂形态。在这一节课上,徐栋老师是怎样实现这种转化的呢?

【教学片段】

(因为是借班上课,教师课前与学生进行了简单的互动。相互熟悉之后,教师亮出本节课学习的内容,板书作文题目《记一次游戏》。)

师这节课,我们要学习写作一次游戏。你们知道怎样把一个游戏写清楚吗?

(教师出示写作例文《切西瓜》,从例文中归纳出“写清楚规则”并板书。)

师咱们班谁的朗读水平最高?

(学生纷纷指名。)

师大家都说你朗读水平高,(走到该生身边)那请你来给大家把这段描写游戏的例文读一遍。

(学生朗读习作例文。)

师他读得不错,我们大家再齐读一遍。

(学生齐读。)

师好,《切西瓜》的游戏会不会玩?我们来按照规则的要求玩一次。

(学生在座位上相互玩“切西瓜”游戏。)

师我们现在知道了:写一次游戏,首先要把规则写清楚。下面我们再来玩一个游戏。

(出示几米的“木头人”游戏《山山山》:山上有个木头人,不许讲话不许动,还有一个不许笑。)

师徐老师不会玩,你们会玩吗?

生(齐)会!

师请你们用5分钟的时间写出这个游戏的规则,让徐老师能按照规则跟你们一起玩。

(屏幕上出现5分钟倒计时钟。教师课堂巡察,时间一到及时叫停。)

师大家写好没有?

生(举手,齐说)写好了!

(教师随机喊4个学生到讲台前朗读自己的作文。师生互动点评。学生回到座位,互相评改,打星。)

……

徐栋老师一改常规的作文指导路径,精心设计游戏活动,引领学生观察、体验、感悟、写作:从写作例文入手,归纳写作知识点“写清楚游戏规则”;让学生按照游戏规则进行游戏;在规定时间内进行写作实践,现场交流评改。其间,师生、生生之间进行了多维度的交流互动,形成了共同学习的场域,“共创作文”的抽象理念变成了立体生动的课堂样态,体现了“主体的多元性、过程的交互性和结果的生成性”。这些课堂特征,丰富并诠释了“共创作文”的深刻内涵。

教学主张的课堂转化,必须体现教师的教学理解与追求,这种理解与追求又是通过不同的学科知识、学科情境和学科活动来实现的,因此,不同学科的教学主张转化还应当带有学科的特征,如语言学科的交流与表达、数学学科的思维与建模、科学学科的假设与验证等。

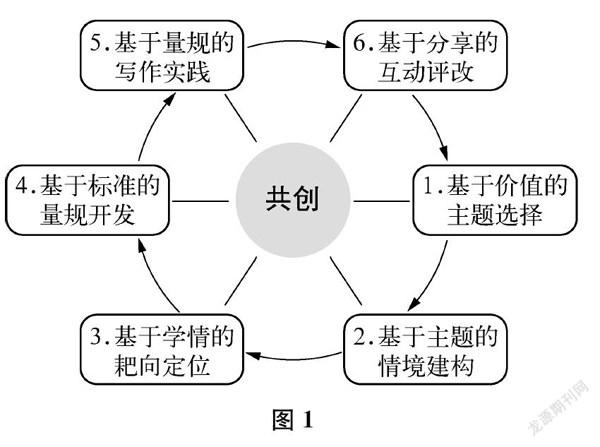

(三) 善做固化

课后,徐栋老师为我们讲述了“共创作文”这一主张的生成过程。从重视作后评讲、二次作文研究起步,到创办学生作文周报,开发作文教学平台……经过十几年的不懈追求,才初步形成系统的“共创作文”的主张,并开发了如图1所示的课堂教学模式。

徐栋老师的案例告诉我们,教学主张课堂化必须进入第三个环节:建构教学模式(模型),这就是“善做固化”。模式是什么?“是一种概括化的架构,它比概念化的理论更具体,更有操作性,它源于客观事物原型,是经过人们思维加工制作出来的一种认识形式,也是一种可参照模仿的行为范型。”②蓝红军.翻译学方法论基本概念:范式与模式[J].外语研究,2015(5):7277。在一定语境下,范式建构或课型探索,其含义与模式建构大同小异。从图1可以看出,教学模式就是在教学主张的统领下,将相关教学要素整体化、结构化,形成教学的基本式或操作系统。为什么要建构模式?因为“模式描述了我们环境中反复出现的问题,然后描述解决问题的方案的核心,以此让人可以无数次使用已有的解决方案,而无须再次寻求方案”②。这已经非常清楚地解释了教学主张课堂化还要进行模式建构的深层原因。

基于教学主张的模式建构,可以用简要的图谱、图表等方式来表征,也可以用具体的语言来诠释。著名小學语文特级教师孙双金“情智语文”的教学主张颇有影响,其教学模式就是用语言来阐述其内涵和实操路径的:(1) 入境,启动情智。具体包括“认新入境”“认疑激趣”“认境激情”三个环节。(2) 感悟,生成情智。具体包括“初读感悟,诱发情智”“细读感悟,深化情智”两个环节。(3) 交流,发展情智。具体包括“辩论式交流”“倾诉式交流”“拓展式交流”三个环节。(4) 表达,展现情智。具体包括“迁移表达”“想象表达”“感受表达”三个环节。孙双金.情智语文:我的教学主张[J].江苏教育研究,2011(12):1518。当然,这里呈现的只是“情智语文”课堂教学模式的精简摘要。

可以这样说,形成简洁可视具有操作性的模型范式,是检验教学主张课堂化把个人经验转化为公共知识的重要起点,也是教学主张便于辐射推广的关键环节。

二、 教学主张课堂化的关系把握

(一) 价值思辨:教师发展与学生发展

目前,对教学主张价值功能的研究判断大多落脚在教师成长,“从优秀走向卓越的生长点”“打开专业成长的快车道”“优秀教师的一面旗帜”……教学主张对教师专业成长的驱动和催化作用自然不可否认,但归根结底,教师是因为学生才获得存在意义与价值的,因此,提炼和实践教学主张绝非为了树旗为王、成名成家,而是为了让教师更专业、更有效地服务学生发展。教学主张的凝练与转化,必须坚定地确立学生立场,从学生的视角来思考起点、过程与归宿。教学主张本质上是引导、指导学生如何进行学习发展的主张。所以,即便是教学主张建构的初衷是为了教师的发展,其初心也应当是为了学生的发展。如果我们不能清醒地确立教学主张实践构建的学生立场,单纯强调对教师个性成长的功能,一不小心,就会滑入教师中心以及教为中心的泥淖。徐栋老师“共创作文”的教学主张,提出师生共同开发写作知识,实现师生的精神共创共生,这样的思考是周全而有见地的。

(二) 策略选择:个人追求与共性要求

教学主张是个人的教学哲学,体现了个人对教学的本质理解、价值追求与实践探索,自然带有鲜明的个人印记。李吉林的情境教学、邱学华的尝试教学、黄厚江的本色语文……无一不散发着个性的光泽,成为他们教学风格的内核。但是,他们的课堂又是符合课堂教学本质的,代表着先进的教学观和师生观,契合课程与教学的基本原理。徐栋的《记一次游戏》作文指导课之所以给人启迪,除了其“共创作文”的理念得以彰显之外,还顺应了课堂教学的基本原理:“教—学—评”一致。整个课堂是逆向设计的:在组织学生做“木头人”游戏之后,PPT出示写作要求和评价标准(如图2),让学生用8分钟把刚才的游戏活动写下来。时间一到,教师指名4个学生到前面一一朗读作文,大家按照标准进行评价。

在规定时间内完成写作,这是一个挑战性任务;布置任务的同时,公布评价标准,这是评价标准前置;写作完成后及时安排集体展示交流,这是基于证据的评价;学生参照评价标准进行写作,随后又根据评价的情况,再次修改润色作文,这是促进学习的评价。这样的教学,不仅体现了“共创作文”这一个性化的追求,而且符合教学本质与规律的共性要求。可见,教学主张在凸显个性追求的同时,一定是体现学科教学的本质,体现课堂教学的规律的。

(三) 风险防范:模式建构与模式僵化

教学主张课堂化,还要善作模式(模型)建构。模式建构作为认识和表征课堂的方式,在教学主张的课堂化实践中具有不可替代的作用。课堂教学虽然千变万化,但离不开教师、学生、学习内容、学习活动、学习环境等基本要素。在不同的教学思想指导下,这些基本要素、结构与流程千变万化,让教学千姿百态。从中抽象、概括出课堂教学一般模式(模型),具有理论思考和实践推广的双重意义。因此,教学主张的课堂化,并不是演绎了教学过程就可以万事大吉,还应当继续思考如何建构教学模型。“基于教学主张的教学范式,通过简明扼要的解释或象征性的符号,将教学主张转化为便于理解的基本结构或具体框架,为教学主张应用于实践提供了可操作的实施程序。这样,就可以使教学活动深深烙上自己的思想和个性,进而形成自己的风格。”②鞠九兵.教学主张课程化的价值与路径[J].中小学教师培训,2018(5):4649。“模式(Pattern)就是解决某一类问题的方法论,不是一成不变的套路。‘模式作为‘方法论,在其引导下,教师根据具体的教学目标、内容、对象及个性等因素,选择对应的教学方法与实施方案,因人、因时、因地、因物、因需而异,随机应变,在应变中活化模式,彰显教育智慧。”②可见,好的教学模式是动态的、生成的,不是静止不变的,不同学科、不同场域应当保持模式的变与不变,切不可生搬硬套,用僵化的思维简单复制。优秀的教师总是懂得教学的辩证法,把变与不变的哲学运用到课堂教学中,这样他们的课堂才散发出永恒的活力与味道。

总之,正确认识并处理好以上三种关系,是教学主张课堂化应当把握的原则。遵循这样的原则,教学主张的课堂化才能保证方向更正确、过程更科学,更便于推广辐射。(丁昌桂,江苏教育报刊总社原副总编辑,编审。资深教育媒体人。著有《读者面孔与教育平媒》《名教师是写出来的?》等。)