黄山地区冬季连阴雨气候特征及异常个例分析

孙蓓蓓 , 岳如画 , 段春锋 , 王 婧 , 王闰芳

1. 黄山市气象局, 安徽 黄山 245000

2. 安徽省气候中心, 安徽 合肥 230031

0 引 言

连阴雨是指持续多日的阴雨天气过程,是长江中下游主要的自然灾害之一。连阴雨出现时,一般降水强度不大,但降水多、日照少、空气湿度大,还伴生农田渍涝和农业病害,其影响、危害非常大。许多气象学者针对连阴雨做了大量的研究,如曹磊等(2021)指出中国南方地区冬春季低温连阴雨超过15 d的台站集中在25°—31°N区域,且连阴雨日数总体表现为一致偏多或偏少分布型,平均低温连阴雨日数总体呈减少趋势。连阴雨是一种大范围的天气过程,其发生主要受大型环流形势支配,这种天气现象与副热带急流、东亚Hadley环流及行星尺度辐散风场相联系(仇永炎等,1993;陈晨等,2015);其发生和持续过程具有北半球中高纬长波和超长波的特征,以及南北两支西风带系统相互作用的事实(施宁等,1990;支风梅等,2012)。刘高平(2015)、王丽娟(2020)等研究指出,欧亚大陆中高纬度乌拉尔山高压脊、鄂霍次克海低压槽和赤道中东太平洋海温等因子与春季连阴雨关系密切。连阴雨影响过程的环流垂直结构深厚、弱冷空气反复渗透、水汽输送充沛、西太平洋副热带高压偏强和稳定维持以及热带海表温度强迫,都利于连阴雨的发生(尹洁和刘献耀,2001;杨爱萍等,2014;何冬燕等,2019)。郭莉等(2019)研究指出,2018/2019年冬季西太平洋副热带高压异常偏强西伸、低空水汽辐合强、东亚冬季风次季节显著周期长导致江南地区次季节强弱降水过程交替出现,从而造成超长连阴雨天气过程。

黄山地区地处长江中下游的皖南山区,连阴雨是其较常见的灾害性天气。以往有关黄山地区连阴雨的研究,大多针对春、秋季连阴雨,而针对冬季的研究较少。文中,利用1961—2019年常规气象观测资料和NCEP/NCAR再分析资料,统计分析黄山地区冬季(上年12月至2月)连阴雨主要气候特征,并对异常过程及其环流特征进行诊断,以期为冬季连阴雨预报和防灾减灾服务提供参考。

1 资料和方法

1.1 资 料

文中所用资料包括1961—2019年黄山地区6个国家气象站(高山站除外)观测资料和NCEP/NCAR再分析资料。冬季数据选用上年12月至2月的资料。雨日定义为日降水量≥0.1 mm,微量降水不作考虑。黄山地区的平均状况采用6个站点的平均值代表。历史同期值取1981—2010年平均值。

1.2 方 法

参考安徽省连阴雨业务监测指标来定义单站连阴雨过程的监测指标:连续5 d内有4 d及以上雨日或连续10 d内有7 d及以上雨日,其中无降水日的日照时数小于2 h,或者有微量降水但该日的日照时数应小于4 h。

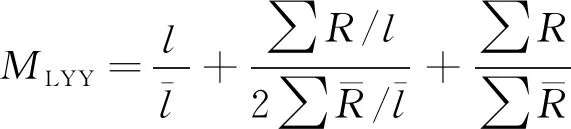

在确定冬季连阴雨天气过程的基础上,统计过程期间的降水量、降水日数、日照时数三个特征量,计算连阴雨过程的强度,其指数(MLYY)计算式为

(1)

运用气候统计方法分析冬季连阴雨主要气候特征,并对2019年冬季异常过程及其环流特征进行深入分析。

2 冬季连阴雨气候特征

2.1 时间分布

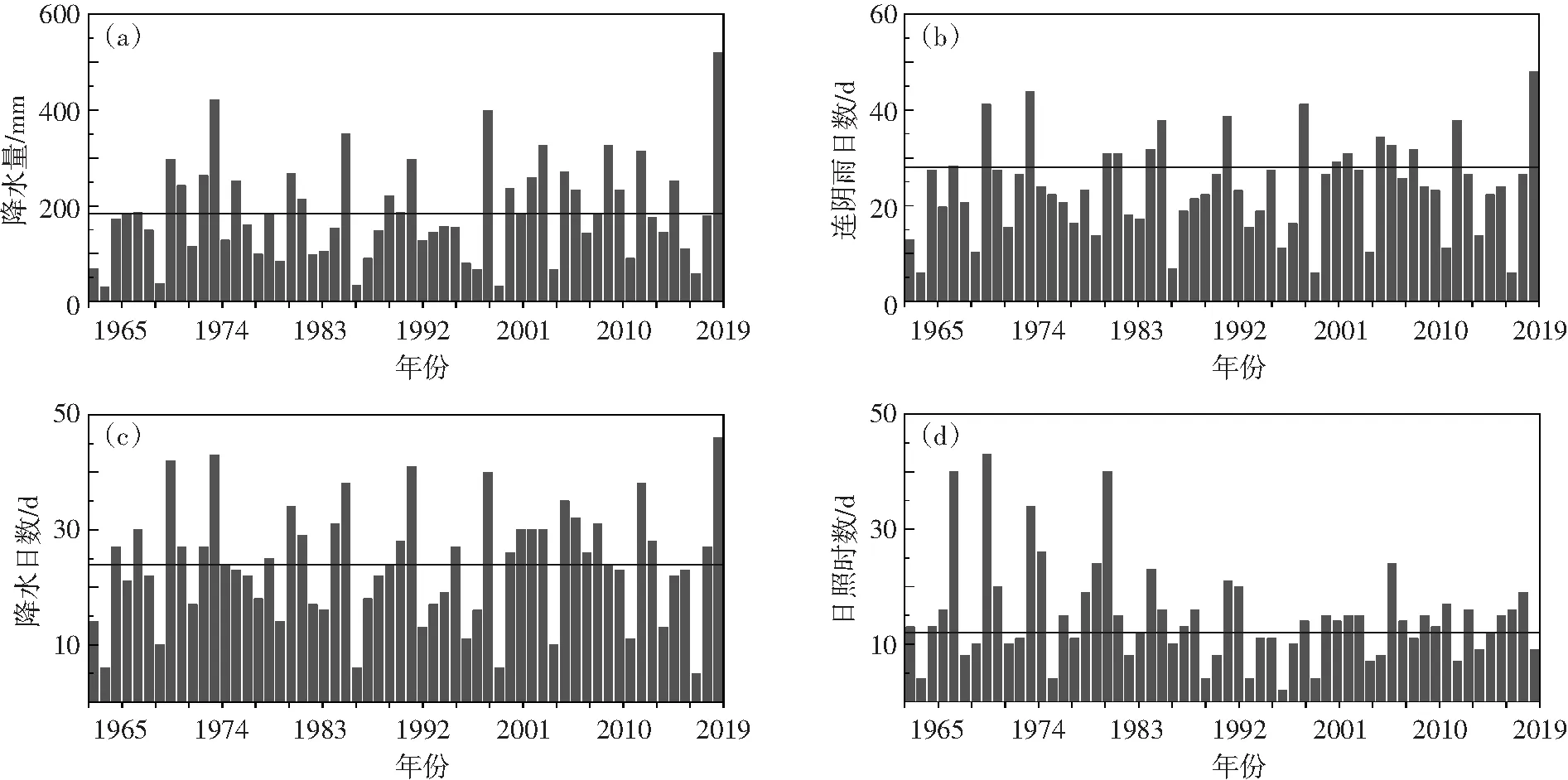

2.1.1 年际特征

黄山地区1961—2019年冬季连阴雨期间年平均降水量为184 mm,超过历史同期平均值50%的年份为1969、1973、1985、1991、1998、2003、2009、2012、2019年(图1a),其中2019年异常偏多1.8倍,为历史同期罕见。冬季连阴雨年平均日数为28 d,长达40 d以上的年份为1969、1973、1985、1991、1998、2005、2012、2019年(图1b),其中2019年异常偏多1倍。冬季连阴雨年平均降水日数为24 d(图1c),降水异常偏多年份与连阴雨日数异常偏多年份对应一致。冬季连阴雨年平均日照时数为15 h,低于历史平均值的年份有25 a(图1d)。

图1 黄山地区冬季连阴雨期间降水量、连阴雨日数、降水日数和日照时数的时间演变(直线表示多年平均值)

2.1.2 年代际特征

黄山地区冬季连阴雨期间降水量、连阴雨日数和降水日数的年代际变化特征分布对应较好,三者都在20世纪60年代至70年代初上升,70年代中期至80年代末回落,90年代初至21世纪初回升,21世纪初后期至10年代中后期回落,之后又回升。目前黄山地区冬季连阴雨降水量、连阴雨日数和降水日数均处于偏多阶段。冬季连阴雨过程日照时数年代际分布特征则相对简单,在20世纪60年代至70年代初上升,70年代中期至20世纪末回落,21世纪初至10年代中后期略微回升。

2.2 空间分布

黄山地区1961—2019年冬季连阴雨期间平均降水量分布呈西南部多、东北部少,降水量普遍为165—180 mm,中南部地区明显偏多,其中休宁县达195 mm(图2a);连阴雨日数和降水日数空间分布特征相对一致,两者均呈中南部多、西北部及东部少,最多的区域均为屯溪区,分别达29 d和25 d(图2b、c);日照时数均较少,普遍为12—14 h,其中西南部地区为10—12 h(图2d)。

图2 黄山地区1962—2019年冬季连阴雨期间降水量(a,单位:mm)、连阴雨日数(b,单位:d)、降水日数(c,单位:d)和日照时数(d,单位:h)年平均值的空间分布

3 异常个例分析

2019年冬季黄山地区遭受了历史罕见的连阴雨天气,连阴雨降水量、持续时间、影响范围、降水日数、降水强度和日照时数均突破历史同期极值,导致当地农作物光照不足,果蔬生长缓慢、病害重,早春茶芽生长缓慢,对工农业生产和交通运输产生不利影响。因此,文中选取2019年为异常个例,重点分析此次冬季连阴雨过程及其间的环流特征。

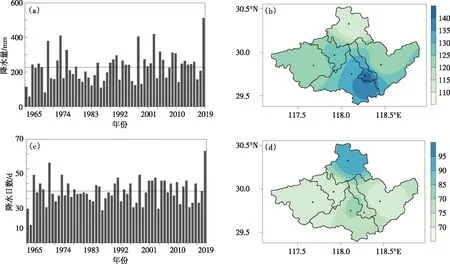

3.1 连阴雨气候背景

2019年冬季黄山地区多雨雪天气,平均降水日数为62 d,较常年同期偏多27 d,为1962年以来最多(图3c);中北部异常偏多明显,其中黄山区异常偏多94%(图3d),创历史同期极值。最长连续降水日数为9—18 d,主要出现在2018年12月上旬、2019年1月上旬和2月。平均日照时数为128.6 h,较历史同期(318.8 h)偏少60%,为1962年以来最少(图3e);各区县日照普遍较常年偏少150 h以上,为历史同期最少(图3f)。

图3 黄山地区冬季降水量(a)、降水日数(c)、日照时数(e)的时间分布及其对应的距平(b、d、f,单位:%)空间分布(直线表示多年平均值)

3.2 连阴雨过程

2019年冬季黄山地区连阴雨过程长达62 d,季节内2018年12月2—16日、12月19—23日、12月30日—2019年1月12日、2月7日—3月6日出现四段较长的区域性连阴雨过程(表1)。

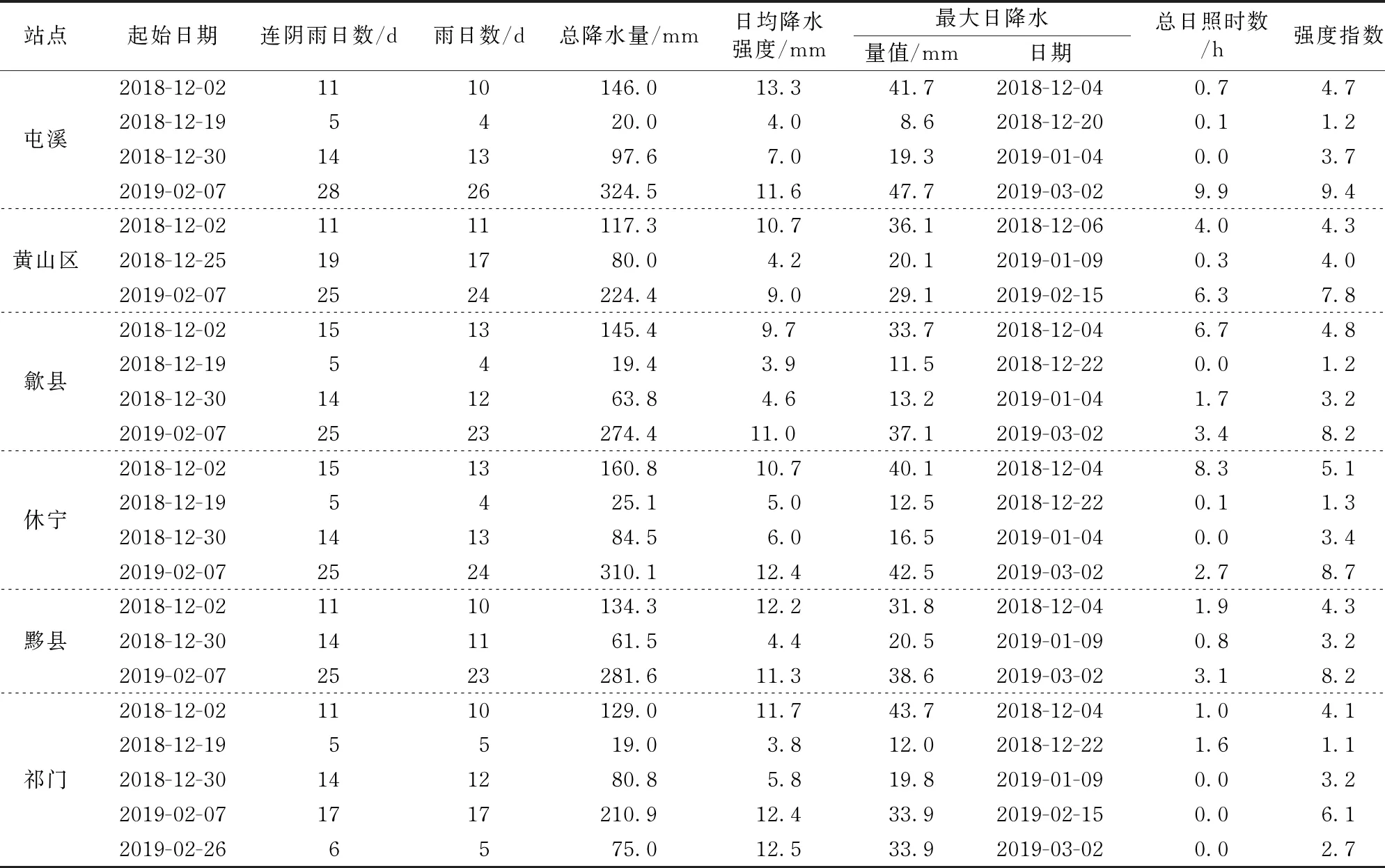

表1 2019年冬季单站连阴雨天气过程

分析表1发现,2019年冬季单站连阴雨降水量、连阴雨日数和降水日数均以2月7日—3月6日过程为最多。其中,单站连阴雨降水量较常年同期异常偏多1—1.3倍,最多为屯溪,位居历史排序第2位;连阴雨日数大部分区域为25 d及以上,最多为屯溪,其次为歙县,均突破当地历史极值;降水日数均较常年同期偏多11—13 d,各区县均突破单站历史极值。日照时数均以2018年12月30日—2019年1月12日过程为最少,各区县均突破单站历史极值。

从2019年冬季单站连阴雨过程日均降水强度来看,2018年12月2—12日过程最强,单站日均降水强度9.7—13.3 mm,最强为屯溪;2019年2月7日—3月6日过程次之,单站日均降水强度9.0—12.5 mm,最强为祁门和休宁。

根据式(1)计算得到,黄山地区2019年冬季最强连阴雨过程平均强度指数为8.1,为1962年以来第二高,仅次于2009年的8.4。

从冬季单站连阴雨过程来看,将黄山地区冬季所有连阴雨过程排序,根据百分位数法对强度指数进行分类:强度指数达第95百分位值对应于强度指数5.1,第90百分位值对应于强度指数4.1,第80百分位值对应于强度指数3.4,第60百分位值对应于强度指数2.4。统计结果(表1)表明,黄山地区2019年冬季连阴雨过程以2月7日—3月6日最强,其中屯溪累计雨量达324.5 mm,强度指数为9.4,突破历史极值。其间,单站连阴雨过程长达26—28 d,强度指数都达到第95百分位值,普遍达到中到重度湿渍害。2018年12月2—16日连阴雨过程长达15 d,强度指数最大为休宁的5.1,达到第95百分位值,其余区县均达到第90百分位值。

3.3 连阴雨环流特征

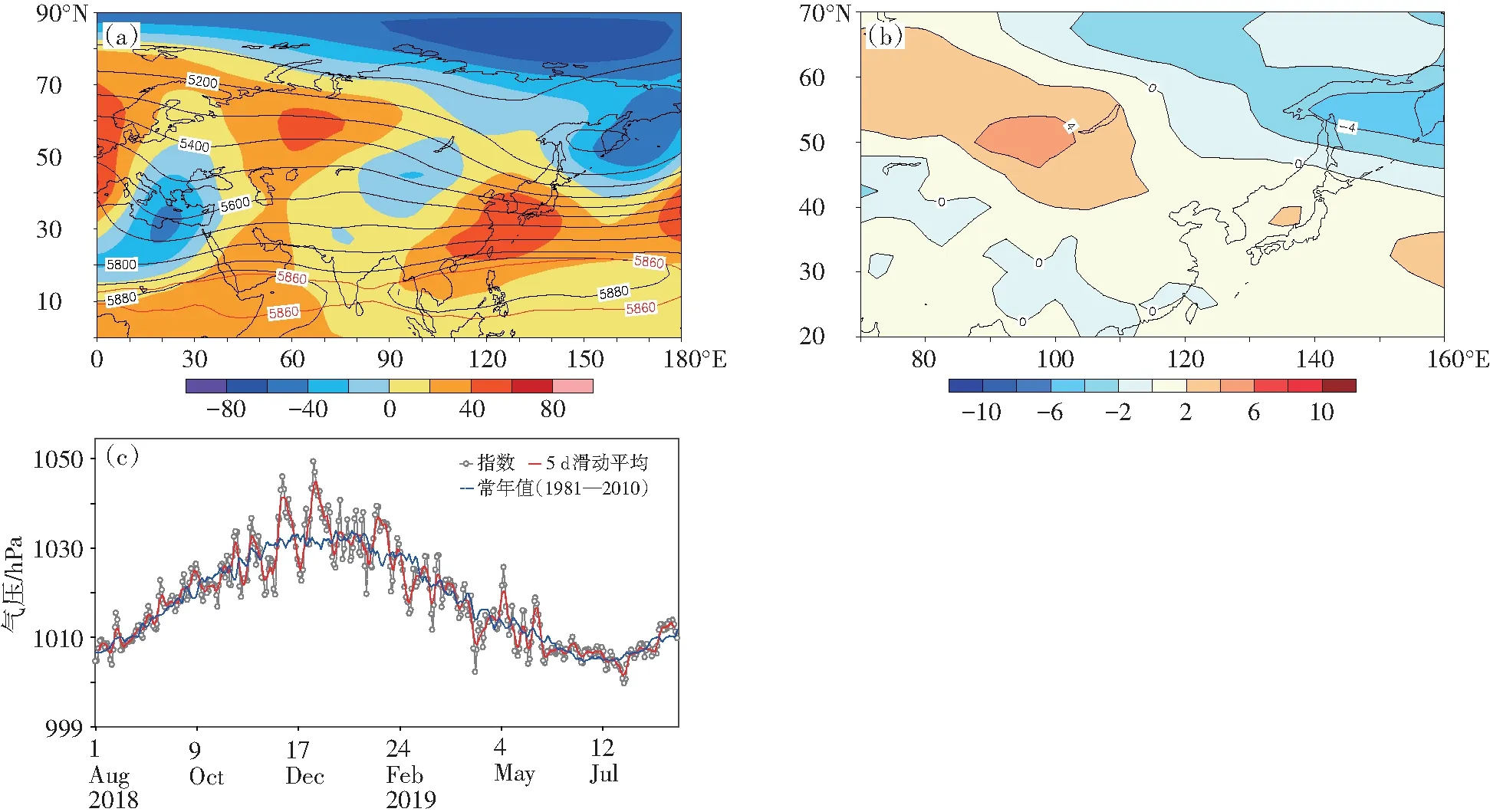

连阴雨是大气环流相对稳定、长波系统在一定地区停滞的产物,是中高纬西风带系统和中低纬副热带系统共同作用而形成的(朱乾根等,2007)。从2019年冬季500 hPa层平均位势高度及其距平场(图4a)可以看出,极涡主体位置偏向东半球,亚洲高纬地区环流表现为明显的经向型特征。其中,乌拉尔山附近为一高压脊,贝加尔湖和蒙古地区存在明显的低压槽,中高纬度地区稳定维持“两槽一脊”形势。乌拉尔山阻塞高压脊前不断有冷空气自北冰洋南下并在西伯利亚及蒙古地区堆积,之后东扩影响中国中东部地区(图4b)。西伯利亚高压和冬季风阶段性活跃,西路冷空气频繁南下、东扩(图4c),导致黄山地区多冷空气活动。中低纬长波脊的稳定维持使得东亚低纬度环流平直,南支槽波动活跃,槽前西南气流将南海和孟加拉湾的水汽输送到中国大陆地区。这样北方频频南下冷空气与南支槽前暖湿气流在长江中下游地区交汇,并且稳定维持,形成切变线和静止锋,造成了黄山地区异常连阴雨天气。这也与张建海等(2011)研究得到的2010年早春浙江罕见连阴天气过程环流特征基本吻合。

图4 2019年冬季(a)500 hPa位势高度(等值线,单位:gpm)及其距平(填色区,单位:gpm),(b)海平面气压距平(单位:hPa)和(c)西伯利亚高压指数的时间演变

3.4 低层大气环流

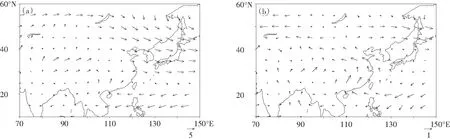

连阴雨是由冷暖气流长时间交汇产生的,低层暖湿气流在连阴雨形成过程中起重要作用。分析2019年冬季850 hPa层平均风场(图5a)发现,盛行于孟加拉湾的西北气流在越过中南半岛后转为西南气流,在孟加拉湾东部形成一个完整的低槽,槽前的西南气流将孟加拉湾水汽源源不断地输送到长江中下游地区。另一部分西南气流由西太平洋副热带高压南侧部分偏东气流在南海转向并汇入构成,与在中南半岛转向的西南气流在中国华南沿海合并,使得西南气流在华南地区显著加强。携带丰富水汽的西南气流在30°N附近与北侧南下弱冷空气持续交汇,为黄山地区连阴雨天气的形成提供了充足的水汽条件。

图5 2019年冬季850 hPa层风场(a)及其距平场(b)(单位:m/s)

分析风矢量距平分布(图5b)发现,中国东部至蒙古国一带为弱的偏南风,表明2019年冬季北方冷空气势力较常年偏弱,而低纬低空经向和纬向气流都较常年偏强,西南沿海为显著的西南风异常,加强了来自南海和孟加拉湾的水汽输送。

3.5 水汽输送

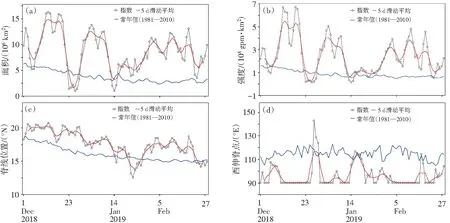

2019年冬季西太平洋副热带高压强度异常偏强,面积异常偏大,整体位置明显偏西、偏北。其中,588 dagpm线西脊点伸至90°E处,较常年平均位置显著偏西;脊线位置在18°N附近,较平均场偏北3个纬距(图6)。西太平洋副热带高压将南侧暖湿水汽源源不断往长江中下游地区输送,为此次异常连阴雨天气过程持续输送充沛的水汽。

图6 2019年冬季西太平洋副热带高压面积(a)、强度(b)、脊线(c)和西伸脊点(d)时间演变

从对流层整层积分水汽输送及其辐合辐散距平场(图7)来看,2019年冬季在副热带高压西侧形成低空西南急流并源源不断地向北输送暖湿水汽,水汽输送大值区北界主要位于长江中下游和江淮地区,黄山地区存在明显的水汽辐合。

4 小 结

利用气象观测资料和再分析资料对1961—2019年黄山地区冬季连阴雨气候特征及2019年冬季异常个例进行分析,得到:

1) 黄山地区冬季连阴雨期间年平均降水量为184 mm,连阴雨日数为28 d,降水日数为24 d,日照时数为15h。冬季连阴雨天气降水量、连阴雨日数和降水日数年代际分布特征具有较好的一致性。冬季连阴雨过程的降水量空间分布呈西南部多、东北部少;日数和降水日数空间分布特征较为一致,两者均呈中南部多、西北部及东部少;日照时数均较少。

2) 2019年冬季连阴雨期间降水量、连阴雨日数和降水日数均为1962年以来最多;单站连阴雨降水量、连阴雨日数和降水日数均以2月7日—3月6日过程为最多,屯溪和歙县连阴雨日数破历史极值,各区县降水日数均破历史极值;日照时数均以2018年12月30日—2019年1月12日过程为最少,各区县均破历史极值。连阴雨平均强度指数为1962年以来第二高值,各区县均达连阴雨最强等级。

3) 2019年冬季连阴雨期间乌拉尔山地区长波脊长久维持,欧亚中高纬区域大气环流经向度大,西路冷空气频繁南下,从而为黄山地区阴雨天气提供冷空气。长波脊的稳定使东亚中纬度环流较平直,青藏高原南缘的南支低槽系统活跃。西太平洋副热带高压强度异常偏强,位置偏西偏北,与稳定维持的南支槽共同为持续连阴雨提供充足的水汽。冷暖空气在黄山地区持续交绥,从而造成罕见的冬季连阴雨天气。