健康老龄化背景下不同养老模式老年人社会网络比较

潘新祥,胡志,白忠良,陈任,杨静,陈馨,秦侠

1.蚌埠医学院第一附属医院,安徽 蚌埠 233004;2.安徽医科大学卫生管理学院,安徽 合肥 230032;3.安徽省健康发展战略研究中心,安徽 合肥 230032

进入新世纪以来,我国的老龄化进程越来越快。为应对人口老龄化,国内外学者相继提出成功老龄化、积极老龄化和健康老龄化等概念,但健康老龄化始终是最核心的概念。近年来,为探索健康老龄化,一些学者从社会学角度,借助新的研究视角,通过提高老年人社会参与程度,提高老年人社会适应性,促进老年人健康养老,从而加快养老事业的进一步发展[1-3]。本文从社会网络的角度,聚焦不同养老模式下老年人社会网络差异性,探索社会网络要素在不同养老模式下对老年人健康养老的促进作用。

1 相关概念

1.1 社会网络

20世纪30年代,社会学家拉德克里夫-布朗首次提出了“社会网络”概念,将社会结构形容为实际存在的“网络”,而人们协作联系、交往的方式就是网络中“点”与“点”的连接,其中“点”可以是个体、群体、组织和团体。社会网络指的是社会行动者及其之间关系的集合。一个社会网络是由多个点(社会行动者)和各点之间的连线(行动者之间的关系)组成的集合[4]。根据社会网络的概念和内涵,本研究从微观的角度出发,研究老年人个体与其网络成员之间的联系和互动所形成的网络结构,着重研究个体网的网络关系要素。

1.2 养老模式

养老模式指的是在养老实践中不断探索总结出来的,为解决老年人养老问题、缓解人口老龄化带来的社会问题而形成系统的、可持续的方式和方法。目前关于我国养老模式的划分,不同的学者持有不同的观点,根据居住的地点划分为:居家养老、社区养老和机构养老[5]。根据养老的资金来源进行划分为个人养老、政府养老和社会养老。结合各方观点和安徽省样本点的调查情况,本文确定最基本的养老模式是家庭养老和机构养老。

2 数据来源与量化

2.1 调查样本

本研究数据来自国家自然科学基金项目“城乡社区老年社会网络与健康老龄化”,采用分层抽样方法,根据地理分布特征和经济发展状况将安徽省分为皖南、皖中和皖北3个部分,从3个地域中随机选择有代表性的6个县(区)作为现场调查样本,分别是:合肥庐阳区、合肥巢湖市、铜陵义安区、铜陵铜官区、阜阳颍上县、阜阳颍阳区。其中在3市6县区共调查机构养老老年人285人,回收有效问卷267份,有效应答率93.6%。然后以267个机构养老模式的样本量为基准,按照与养老机构所在地区匹配为选择标准,随机选择267个家庭养老老年人作为对照组。本研究样本量共534名老年人,机构养老和家庭养老各267名老年人。

2.2 研究指标量化

本次调查我们使用了“核心问题讨论网”调查了老年人的社会网络,主要包括网络规模、强/弱关系比例、网络紧密度、网络异质性等。

2.2.1 网络规模 网络规模(network size)代表着社会网络的数量特征,指的是社会行动者的社会网络中,与其有着强或弱关系连接的网络成员的数量。网络规模越大,说明该个体所构建的社会关系越多,从网络获取的资源和支持就越多[6-7]。

2.2.2 网络紧密度 社会网络紧密度(density)主要衡量网络中网络成员之间的互相熟悉程度。一般用网络成员之间实际存在的亲密关系对数占所有可能对数的百分比。有研究认为,高紧密度的网络能够给个体提供更多的物质和情感支持(Fisher,1982)[8]。

2.2.3 强关系比例 我国学者形容中国社会关系为“差序格局”,网络关系如同把石头丢在水面形成的一圈圈波纹,距离波纹中心近的,就是圈子中的强关系,距离波纹中心远的就是弱关系。参照“差序格局”理论,学者张春娟在分析传统家庭养老的社会网络时,弱关系包括亲属、邻里、朋友等,强关系囊括配偶、子女等[9]。本研究中,笔者结合安徽省现实文化环境和调查开展的实际情况,强关系主要包括配偶和子女等家人,弱关系主要指亲戚朋友和邻里。

2.2.4 网络异质性 网络异质性(network diversity)指的是某个核心人物的社会网络中,网络成员彼此之间某些社会特征方面的差异性。网络异质性所代表的是从一群体中随机抽取2人,这2人在某一方面不属于同一群体的概率[10-11]。

3 结果

首先使用单样本K-S检验分别对家庭养老和机构养老老年人社会网络指标数据进行正态分布检验,结果显示两养老模式下社会网络各指标均不满足正态分布。故使用Mann-Whitney U秩和检验比较两组的社会网络指标差异性。

3.1 网络规模

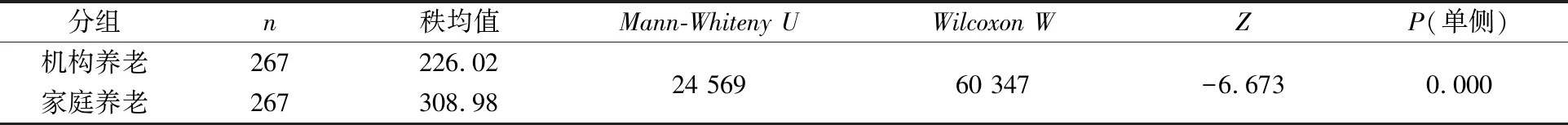

表1显示:机构养老老年人的平均秩次为226.02,家庭养老老年人平均秩次为308.98。Mann-Whitney U统计量是24 567,Wilcoxon W统计量为60 347,两组方法的检验统计量完全一致,为Z=-6.673,P<0.01(单侧)。结果表明机构养老老年人社会网络规模与家庭养老老年人社会网络规模存在显著统计学差异,由于家庭养老组平均秩次较高,表明家庭养老老年人有着较高数值的网络规模,由此可知相对于机构养老老年人,家庭养老老年人的社会交往范围较广,搭建的社会网络关系更多。

3.2 网络紧密

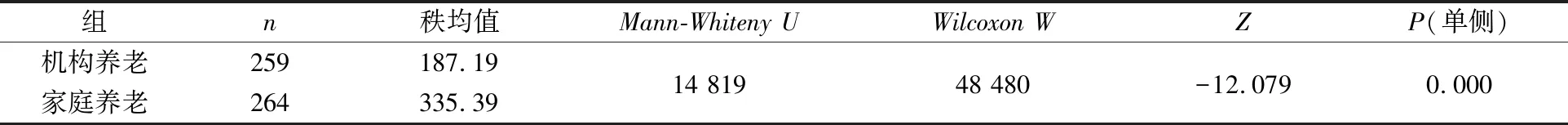

表2显示:机构养老老年人的平均秩次为187.19,家庭养老老年人平均秩次为335.39。Mann-Whitney U统计量是14 819,Wilcoxon W统计量为48 480,两组方法的检验统计量完全一致,为Z=-12.079,P<0.01(单侧)。由此表明机构养老老年人社会网络规模与家庭养老老年人社会网络紧密度存在显著统计学差异,由于家庭养老组平均秩次较高,表明家庭养老老年人有着较高数值的网络紧密度。由此可知相对于机构养老老年人,家庭养老老年人的社会交往倾向于在熟识的群体中搭建网络关系,网络成员之间彼此更熟识,社会网络关系更紧密。

3.3 网络强关系比例

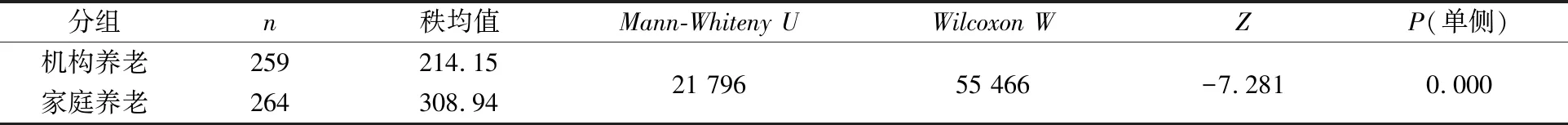

表3显示:机构养老老年人的平均秩次为214.15,家庭养老老年人平均秩次为308.94。Mann-Whitney U统计量是21 796,Wilcoxon W统计量为55 466,两组方法的检验统计量完全一致,为Z=-7.281,P<0.01(单侧)。则可以认为机构养老老年人社会网络强关系比例与家庭养老老年人社会网络强关系比例存在显著统计学差异,由于家庭养老组平均秩次较高,表明家庭养老老年人有着较高数值的的网络强关系比例,相对于机构养老老年人,家庭养老老年人的网络成员中囊括更多的强关系成员,可与熟识的具有亲密关系的社会成员进行网络交流。

3.4 网络异质性

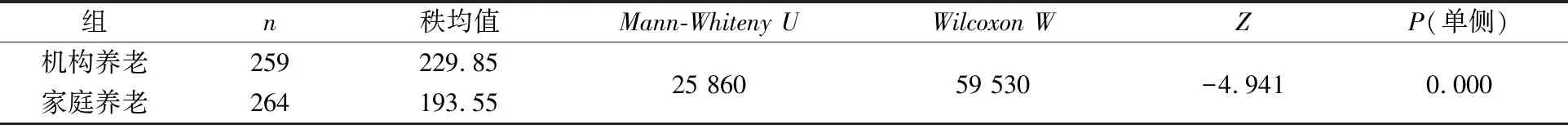

表4显示:机构养老老年人的平均秩次为229.85,家庭养老老年人平均秩次为193.55。Mann-Whitney U统计量是25 860,Wilcoxon W统计量为59 530,两组方法的检验统计量完全一致,为Z=-4.941,P<0.01(单侧)。可以认为机构养老老年人性别异质性与家庭养老老年人性别异质性存在显著统计学差异,由于家庭养老的平均秩次较高,表明机构养老老年人的性别异质性数值高于家庭养老的老年人。相对于机构养老老年人,家庭养老老年人的社会网络成员更倾向于和不同性别的社会成员进行社会交流。

表5显示:机构养老老年人的平均秩次为214.81,家庭养老老年人平均秩次为308.29。Mann-Whitney U统计量是21 967,Wilcoxon W统计量为55 637,两组方法的检验统计量完全一致,为Z=-7.073,P<0.01(单侧)。认为机构养老老年人年龄异质性与家庭养老老年人年龄异质性存在显著统计学差异。由于家庭养老的平均秩次较高,表明家庭养老老年人有着较高数值的年龄异质性。由此可知相对于机构养老老年人,家庭养老老年人更倾向于和不同年龄段的社会成员进行沟通交流。

表1 两组社会网络规模Mann-Whitney U检验结果

表2 两组社会网络紧密度Mann-Whitney U检验结果

表3 两组社会网络强关系比例Mann-Whitney U检验结果

表4 两组性别异质性Mann-Whitney U检验结果

表5 两组社会网络年龄异质性Mann-Whitney U检验结果

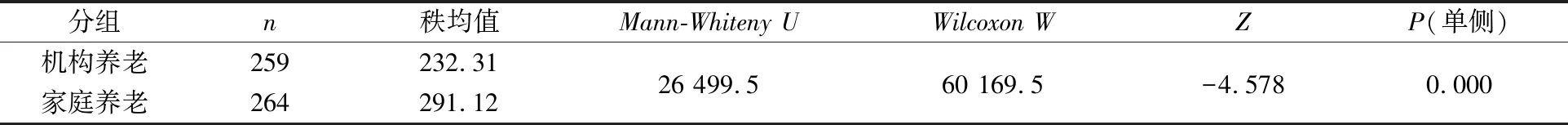

表6 两组社会网络职业异质性Mann-Whitney U检验结果

表6显示:机构养老老年人的平均秩次为232.31,家庭养老老年人平均秩次为291.12。Mann-Whitney U统计量是26 499.5,Wilcoxon W统计量为60 169.5,两组方法的检验统计量完全一致,为Z=-4.578,P<0.01(单侧)。可以认为机构养老老年人职业异质性与家庭养老老年人职业异质性存在显著统计学差异,由于家庭养老的平均秩次较高,表明家庭养老老年人有着较高数值的职业异质性。相对于机构养老老年人,家庭养老老年人更倾向于和不同职业的社会成员进行交流,获得社会支持。

4 讨论

相较于机构养老老年人,家庭养老的老年人有着较高数值的网络规模、网络紧密度、强关系比例、异质性等。由此可以看出,家庭养老的老年人倾向于和具有亲密关系、不同性别、不同年龄段以及不同文化程度、政治面貌等特征的社会成员进行沟通交流,且家庭养老的老年人会选择与更多的社会成员建立联系,搭建社会网络。机构养老的老年人倾向于和性别、年龄段、文化程度、政治面貌和职业相当的社会成员沟通交流。且不善于拓展自我交际面和朋友圈。研究结论与现实情况如出一辙,现实生活中,家庭养老的老年人更倾向于和家庭成员、亲戚朋友和邻居等交流,搭建的社会网络中的成员数量较多,与老年人具有强关系连带的网络成员比例也较高,网络成员之间的职业、年龄、性别、文化程度、政治面貌等差异也较大。与家庭养老模式截然不同,由于居住方式和生活方式的特殊性,机构养老的老年人倾向于和养老院范围内的成员或者周边熟识的人进行沟通交流,搭建网络关系。以至于这些因素决定了机构养老的老年人的社会网络的网络成员数量较少,且网络成员有着大致相同的性别、年龄段、文化程度、政治面貌和职业,导致机构养老老年人的网络趋同性指标数值较高。研究得出不同养老模式下老年人社会网络具有明显差异,这就要求针对不同养老模式下老年人,要采取不同的方式来提高其社会网络存量,促进其健康养老。

利益冲突无