超强抗氧能力导热油L-QB300的研制及应用考察

赵锡荣

(中国石化润滑油有限公司山东销售分公司,山东 济南 250101)

0 引言

有机热载体加热技术是伴随着现代工业发展而产生的一门综合应用技术,它涉及加热系统的设计、制造、安装,有机热载体的研制、生产、性能评价、使用维护,以及安全操作等诸多应用领域技术。作为传热介质,有机热载体是指包括俗称为热传导液、导热油、有机传热介质、热媒等用于间接传热的有机物的统称(下称导热油)。导热油具有加热均匀、使用安全,应用温度范围宽(200~400 ℃)、操作压力低(0.3~0.5 MPa)[1-3]、易于控制、对设备无腐蚀、投资低等优点,是目前工业生产中最普遍采用的加热方式之一。

根据生产原料、加工工艺及化学组成,导热油产品可分为矿物型和合成型两类。其中,矿物型产品占导热油市场的90%以上,最为通用的牌号是适用于低于300 ℃加热工况的L-QB300。在加氢精制HVIⅡ类基础油(下称Ⅱ类基础油)大量投放市场之前,L-QB300普遍采用溶剂精制的HVIⅠ类基础油(下称Ⅰ基础类油)生产。随着全球范围内Ⅰ类基础油生产供应的全面萎缩,Ⅱ类基础油在价格、质量、供应方面优势凸显,市场上开始出现大量采用Ⅱ类基础油生产的L-QB300。由于两类基础油自身抗氧性及对抗氧剂的感受性差异较大,在导热油的抗氧化性评价方法下,Ⅰ类基础油感受性良好的传统添加剂配方,在Ⅱ类基础油中却很难通过试验评测。这就是目前市场上绝大多数以Ⅱ类基础油生产的L-QB300热氧化安定性不合格,油品易老化,并导致传热系统的整体效率下降的原因。为彻底解决这一难题,笔者进行了适合于Ⅱ类基础油的添加剂配方体系研究,研制出热氧化安定性优异、具有超强抗氧化性的导热油产品,应用于现场传热系统3年多,取得了理想的效果。

1 导热油应用性能及评价方法[4-7]

导热油产品执行《GB 23971-2009有机热载体》技术要求(下简称GB 23971)。L-QB300有闪点、黏度、残炭、硫含量等18项质量标准。其中,热稳定性是导热油产品的前提性指标,只有通过300 ℃下的热稳定性试验,才能称做L-QB300导热油,热氧化安定性是应用型重要指标,热氧化安定性优异的导热油使用范围广、性能好,寿命长,反之导热油易老化,寿命短。

1.1 热稳定性

热稳定性是指导热油在高温下抵抗化学分解的能力,是作为热载体的基本性能。随着高温使用时间的持续,导热油将会发生化学反应或分子重排,引起变质,从而影响其使用性能和传热效率。导热油热稳定性取决于基础油自身性质,热稳定性好的产品,使用寿命更长,安全系数更高。

热稳定性评价方法为《GB/T 23800-2009有机热载体热稳定性测定法》。方法概要:将样品放置于热稳定性试验仪中,300 ℃下,隔绝空气加热720 h,通过测定变质率和外观来判定热稳定性是否合格。变质率是指气相分解产物、不能蒸发物、低沸物、高沸物质量分数之和。

1.2 热氧化安定性

热氧化安定性是指导热油高温下抵抗氧化的能力,对于接触空气的开式传热系统,是影响导热效率、使用寿命的最重要性质。导热油氧化会迅速产生酸性物质及油泥,导致黏度、酸值和残炭增大,随着高温使用时间的延长,劣化程度会加速加剧。导热油的热氧化安定性是由基础油和添加剂共同决定的。

热氧化安定性的评价采用《GB 23971附录C(规范性附录):有机热载体热氧化安定性试验方法》。方法概要:模拟有机热载体传热系统中膨胀罐与空气接触的状态,在自然对流恒温箱中,将钢棒作为催化剂置于样品内,175 ℃下恒温72 h,通过试验前后试样黏度变化率、酸值增加量、产生沉渣量是否满足GB 23971指标要求,来判定热氧化安定性是否合格。

2 试验内容

2.1 基础油对比评价

基础油性质对导热油的热稳定性和热氧化安定性有决定性影响。选取不同类型、不同厂家、黏度相当的基础油产品进行性能对比试验。基础油基本性质见表1,热稳定性和热氧化安定性试验结果分别见表2、表3。

表1中,Ⅱ类基础油的芳烃、胶质和硫含量均远低于Ⅰ类基础油。

表2结果表明,在300 ℃下恒温持续720 h后,三种基础油外观仍保持透明、无悬浮物和沉淀,变质率均小于10%,表明两类基础油均具有较好的热稳定性,且Ⅱ类基础油略优于Ⅰ类基础油。

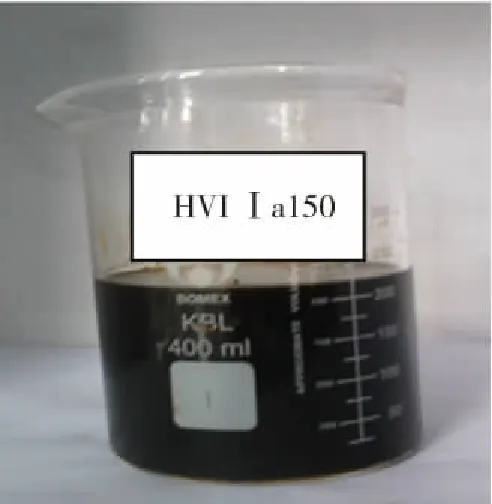

从表3结果看,两类基础油均未能通过175 ℃下的72 h热氧化安定性试验。Ⅰ类基础油的沉渣量过大,受热后油样外观变黑,见图1;但黏度变化率相对较小。Ⅱ类基础油在沉渣量和外观方面表现优秀:沉渣量极少,外观依然清澈透明,见图2;黏度变化率虽在指标范围内,但较前者高出80%以上;酸值则超标150%~200%。这是由于Ⅱ类基础油加氢工艺的脱硫脱芳作用,除去了具有天然抗氧作用的硫化物等物质,导致其自身抗氧化性较差,使得黏度变化大,酸值增加量大;而Ⅰ类基础油中所含的天然抗氧物自身氧化后会变黑,产生沉淀类物质[8-12],因此Ⅰ类基础油氧化后外观及沉淀物均不及Ⅱ类基础油。总体而言,Ⅱ类基础油呈现出了与Ⅰ类基础油完全不同的抗氧化性能,所以在市场主流产品L-QB300基础油从Ⅰ类基础油升级到Ⅱ类基础油的过程中,不可再继续沿用原Ⅰ类基础油的添加剂配方。

表1 基础油的基本性质

表2 基础油热稳定性试验结果

表3 基础油热氧化安定性试验结果

图1 Ⅰ类油热氧化后外观

图2 Ⅱ类油热氧化后外观

2.2 添加剂配方筛选

鉴于两类基础油均具有良好的热稳定性,但热氧化安定性不理想,添加剂配方筛选主要从提高产品的热氧化安定性方面进行。

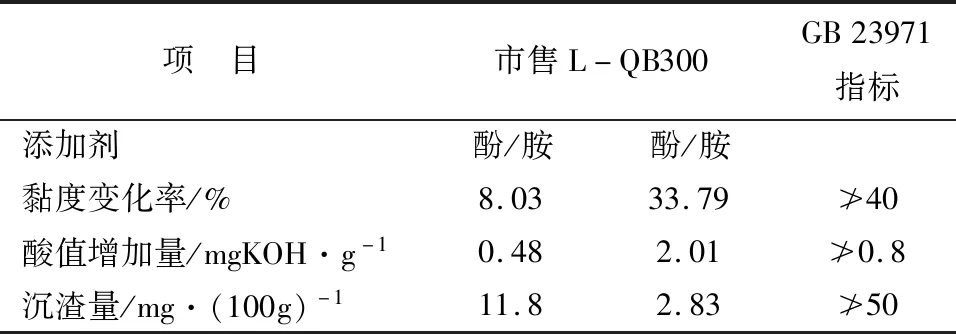

目前市售导热油基本均采用复配酚/胺类抗氧剂配方,该配方对不同基础油热氧化安定性的作用见表4。

表4 市售产品的热氧化安定性对比

表4(续)

可以看出,传统的Ⅰ类基础油热氧化试验指标合格,这是因为Ⅰ类基础油与酚/胺类型的抗氧剂具有良好的配伍性,能够产生良好的抗氧化结果。而Ⅱ类基础油与酚/胺类抗氧剂组合后,抗氧化效果与表3单纯Ⅱ类基础油抗氧化试验数据差别不大,说明Ⅱ类基础油与酚/胺类抗氧剂结合后,不能产生良好的抗氧化结果。所以应用Ⅱ类基础油调制L-QB300导热油时,不可再沿用适用于Ⅰ类基础油的酚/胺系列抗氧剂。

2.2.1 添加剂的选用

通过文献资料查阅及大量前期复配试验,最终选取胺、酚、硫代酸酯3类抗氧剂进行复配,研制适合于Ⅱ类基础油的导热油添加剂配方。所选用的添加剂主要性质列于表5。

表5 添加剂性质

2.2.2 复配试验

实验室对不同种类添加剂进行复配试验,各种复配方案及相对最佳试验结果见表6。

表6 添加剂复配方案及效果

首先对传统的酚/胺类抗氧剂配方进行配比调整,结果表明,胺类与酚类添加剂不论以何种比例复合,样品酸值均无法达到指标要求。胺类或酚类分别与硫代酸酯类复配,均能明显降低样品黏度变化率及酸值增加量,但沉渣量却是酚/胺类复配配方的10倍左右。考虑酚/胺类复配可有效降低沉渣量,实验室着重进行了酚/胺/硫代酸酯类添加剂的复配试验,通过反复调整复配比例,可得到热氧化安定性理想的样品:黏度变化率在2%以下,这对导热油流动性能十分重要,将直接提升导热油的传热效率和使用寿命;酸值增加量极低,将直接延长导热油的使用寿命;沉渣量较胺类、酚类分别与硫代酸酯类复配结果有明显降低,但仍然较基础油高,这与添加剂中含有硫,其自身抗氧化反应产生沉渣有关。筛选配方也适用于Ⅰ类基础油,但与传统配方产品相比,三项指标均升高,尤其沉渣量增加较大,因此不推荐[13-15]。

通过抗氧剂复配试验可知,硫代酸酯类抗氧剂对Ⅱ类基础油的抗氧化性能具有明显的提升作用,这是因为硫代酸酯类抗氧剂中含有Ⅱ类基础油中除去的硫等天然抗氧组分,但单纯只添加硫代酸酯类抗氧剂又会出现沉渣较大的问题,Ⅱ-7样品为中国石化Ⅱ类基础油复配酚/胺/硫代酸酯添加剂,取得了最理想的试验效果。该配方下的导热油热氧化安定性与传统的Ⅰ类基础油配方相比,热氧化后的黏度变化率降低近8倍,酸值增加量降低近5倍。与某些应用Ⅱ类基础油调制的产品相比,黏度变化率降低30倍,酸值增加量降低20倍。

2.3 配方样品性能

以HVI Ⅱ 6(中国石化)基础油与所确定的复合添加剂配方,调制L-QB300样品,送往中国特检院,按GB 23971质量指标项目进行性能检测,结果见表7。

由表7可知,以HVIⅡ6(中国石化)与筛选的复合添加剂配方调制的L-QB300油品完全满足GB 23971指标要求,特别是热氧化安定性水平优秀,具有超强的抗热氧化能力。

表7 L-QB300性能分析数据

表7(续)

3 工业生产应用

3.1 研制产品在传热系统的应用情况

2016年3月,以HVIⅡ6(中国石化)基础油和研制配方调制生产50 t L-QB300,在某化工企业无灰分散剂生产装置的加热系统(记为系统A)中进行了工业投用,该装置工艺用热温度260 ℃,主要生产单聚异丁烯丁二酰亚胺、双聚异丁烯丁二酰亚胺以及高分子量聚异丁烯丁二酰亚胺等无灰分散剂产品。加热锅炉设备信息见表8。

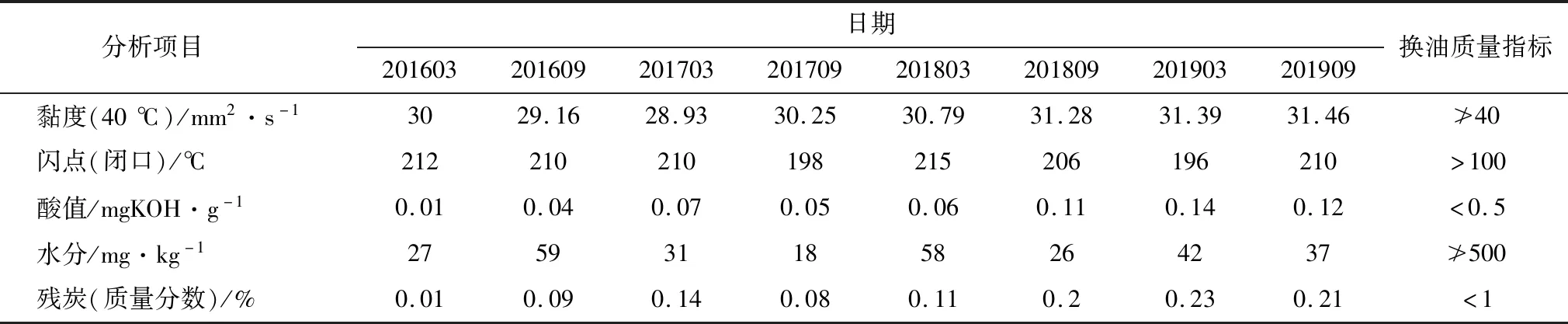

首次投用新油50 t,每半年采样检测一次,数据汇总如表9。

表9 油样性质跟踪检测数据汇总

由表9可知,以Ⅱ类基础油与胺/酚/硫代酸酯复配的添加剂配方调合生产的L-QB300导热油产品,应用三年半以来,黏度略有升高,闪点、水分有所波动,但数据均保持在新油指标范围内;酸值、残炭有所提高,但与换油指标相对比,仍处于低水平。导热油总体指标运行平稳,导热效率无可察变化,加热效果良好,与市售产品相比,油品变质速度低,用户极为满意。

3.2 应用效果对比

与使用I类基础油调制的传统L-QB300导热油以及与使用Ⅱ类基础油调制的L-QB300导热油相比,研制产品的应用效果优势明显。选取工艺用热温度同为260 ℃的两套传热系统(分别记为系统B、系统C)为参比对象,B系统为燃气锅炉,使用I类基础油调制的传统L-QB300导热油,用油量50 t。C系统为燃气锅炉,使用市售以Ⅱ类基础油添加酚/胺类调制的L-QB300导热油,用油量38 t,同样应用3.5年,数据差别如表10。

表10 不同在用导热油数据

由表10可知,本文研制L-QB300导热油在应用3.5年后,其在运动黏度变化率、闪点变化量、酸值增加量及残炭等在用油指标中,都明显优于使用I类基础油调制的传统L-QB300导热油,及市售以Ⅱ类基础油添加酚/胺类调制的L-QB300导热油。其中运动黏度变化率、酸值增加量两项尤为明显,可见超强的抗氧化性能,最终体现出优异的综合使用性能及更长的使用寿命。

4 结论

试验所确定的胺/酚/硫代酸酯类复配的添加剂配方与HVIⅡ类基础油有极好的适应性。研制的L-QB300导热油产品,热氧化安定性能优异;通过三年半的实际使用后,各性能数据保持稳定,导热效率维持高水平。应用效果及使用寿命都明显优于使用I类基础油调制的传统L-QB300导热油,及市售以Ⅱ类基础油添加酚/胺类调制的L-QB300导热油。因此,以HVIⅡ 6基础油和复合胺/酚/硫代酸酯配方可以生产具有超强抗氧化性的导热油产品,且具有可靠的工业应用效果。