浅埋车站端厅空间设计及自然光引入研究

闫 阳

(北京城建设计发展集团股份有限公司,北京 100037)

城市的发展离不开便捷的市政公共交通体系,其中作为城市交通出行主动脉的轨道交通线路起到了举足轻重的作用。轨道交通在服务社会公共交通系统的同时,其前期巨大资金投入和后期设备更新、运营费用也逐渐成为城市财政的主要支出项目。同时,乘客对地铁乘车环境舒适性要求也越来越高,对地铁车站服务设施、车站照度、洁净空气及阳光能否引入地铁内部空间有了更高的需求和愿望。另外,近几年的气候变化及新冠疫情的突发,使得乘客对空气质量及自然光摄入地下空间的健康要求更加迫切。因此,如何减少轨道交通前期建设成本、提高轨道交通地下空间环境效果和健康性、引入自然光和清新空气、提升轨道交通建筑品质、降低项目建设规模和减少后期运营费用已成为设计师需要思考的主要问题。

合肥轨道交通1号线工程,创新推出了端厅自然通风、采光型式车站。该车站站厅候车空间设计采用端厅出地面的结构形式,形成自然通风采光模式,减少了通风系统设备投资及车站灯具的数量,整体节能、降低投资及后期运维费用效果十分明显,而且宽敞明亮的自然光摄入站厅,大大提高了建筑的品质和乘客候车过程的舒适感,可通过自然通风、采光满足地铁站厅正常运营,体现了地下空间地面化、交通空间公建化的设计思路。同时,浅埋结构降低了土建工程造价,创新的站厅设计、舒适的空间效果提升了客流舒适度和疏散效率。截至目前,合肥市轨道交通1号线已经成功建设并投入运营此类型车站4座,节能及服务乘客成效显著。

1 车站选取

轨道交通承担了城市主要交通运量,串联起轨道交通重大客流聚集点的地铁车站,成为城市建筑艺术整体一个有机组成部分和城市交通功能顺利运行的重要环节,因此在车站的型式和建筑艺术方面,既要有交通建筑的共同特点,又能体现各自车站独特性、城市文化背景、场地的适用性、投资的经济性,同时需要研究健康的空气和自然光能否更好地引入地下建筑空间,以达到节能环保、可持续发展等效果[1]。

为更好结合区域市政道路规划条件和周边公共建筑规划及步行系统设计,选取合肥轨道交通1号线滨湖科学城范围内4座车站,从线路标高控制、绿色节能环保、节约造价等方面进行了研究,分析对比车站高架、地下、地面等多种敷设模式的优缺点,最终创新思路确定“浅埋地下端厅”车站型式。该站型不仅车站客流流线组织合理,而且结构浅埋设计节约建设投资,端头厅型式减少了设备系统的规模,站厅自然通风采光的设计也降低了后期运营成本。该浅埋车站型式经过几年来的实际运营检验,乘客体验舒适性、运营及节能效果明显。图1为浅埋明挖端厅车站鸟瞰照片,图2为浅埋明挖端厅车站总图。

图1 浅埋明挖端厅车站鸟瞰图Figure 1 A bird’s-eye view of the end hall station built by open cutting with shallow overburden

图2 浅埋明挖端厅车站总图Figure 2 The general layout of the end hall station built by open cutting with shallow overburden

浅埋车站站台位于地面标高9 m以下,顶板覆土约3 m,站台采用侧式,为缩小工程规模节约造价,站厅则采用结合地面绿化带整体设计,结构突出地面的半地下端厅设计,站厅出地面部分设置侧窗和天窗,站厅可满足自然通风采光,阳光可以直接照射进站厅,节能环保的同时创造了良好的乘客候车空间[2]。

2 设计思路

滨湖科学城庐州大道段4座车站线路标高受周边地形限制,设计方案如采用标准地下岛式两层车站难度大,且地下二层车站投资相比浅埋车站投资增加约2 000万元;如采用地面车站敷设模式,地面轨道线路必然会截断扬子江路、南京路、紫云路等周边道路与庐州大道的水平接驳,同时道路交叉口的红绿灯组织需要同时考虑轨道交通和既有地面车流、人流的组织放行,间接导致交通系统通行能力大大降低。如道路采用立交设计,上跨轨道线路或者道路隧道型式下穿轨道线路,两个方案均会增加道路建设的土建投资约700万~1 100万元,同时未来区域化商业氛围也将会被拟建的高架桥或下穿隧道引路分割、破坏,对于未来商业地块的土地价值提升带来负面影响,因此几种方案均不是最优方案。图3为站位设置分析示意图。

图3 站位设置Figure 3 Locations of the station

综合了城市规划、市政管线、周边商业地块开发业态及空间布局等多方面因素;采取在拟建道路东侧地块退让既有道路红线的30~80 m绿化带内设置车站,站厅单层出地面高度4 m,净空8 m;站台地下设计覆土3 m。地面客流由人行道进入地面集散广场,通过广场设置的楼梯下至站厅门厅集散空间进站购票乘车。浅埋明挖的地铁车站敷设方式,减少了地铁车站在既有道路下方敷设带来的道路路面、市政管线迁改对城市交通出行的影响[3]。

由于地铁拟建位置位于道路红线外的绿化带内,没有远期规划管线,可以浅基坑开挖,车站土建结构投资也会有所降低,站厅利用设置在地面绿化带内的优势,采用半地下端厅设计,可形成挺拔、开阔的站厅空间,不仅绿色节能环保,还可通过顶窗和侧窗引入自然光,形成公共交通空间特有的光影效果;站台为地下一层,采用浅埋侧式站台设计,站厅入口设置下沉空间,即可区分轨道和市政的空间界限,又形成了二者有机的空间延续点,同时整体车站浅埋减小了工程规模,侧式站台结合端厅设计,在站台两侧各设计一组疏散楼、扶梯,乘客出站后很自然地向站台两侧疏散,流线便捷安全;车站整体设计经济、节约能源,同时提高了乘车舒适感[4-5]。图4为浅埋明挖端厅车站站厅平面图,图5为浅埋明挖端厅车站站台平面图。

图4 浅埋明挖端厅车站站厅平面图Figure 4 Plan of the end hall station built by open cutting with shallow overburden

图5 浅埋明挖端厅车站站台平面图Figure 5 Platform layout of the end hall station built by open cutting with shallow overburden

3 精细化设计方案

3.1 设计挑战和空间理念

地铁浅埋端厅侧式车站,没有任何成功的经验可以借鉴;浅埋思路除了要节约造价,还应该综合考虑客流的便捷出行、消防安全及车站设备系统功能的合理运行,所有的设计细节均需要结合现场情况和各专业间的认真配合,一步步地去推敲、论证。图 6为车站站厅室内照片。

图6 车站站厅室内Figure 6 The underground part of the hall

车站设置在市政80 m绿化带下面,相比道路下方建设车站,减少了道路及市政管线的迁改、还建费用近千万元,同时车站地面建筑融入了80 m绿化带,间接提升了景观效果。

其次,考虑站厅的客流组织和空间效果,如何使进出站的客流组织流畅不产生交叉,如何带给乘客一个舒适、健康的候车体验、如何引入自然光、空气,如何节能环保等是设计应该首要解决考虑的问题。

浅埋车站设计控制标高就是线路的轨顶标高,轨顶标高限定了车站的基底深度,经过计算,车站站台结构顶部预留满足市政管线后期穿越覆土的厚度,站厅结构部分则为争取更好的采光和照明,结合站厅内部的设备管线及监控设备的安装,将站厅结构适度突出地面;利用自身优势结合出地面的站厅高度,形成了尺寸为24 m×32 m,净空8 m左右的空间。同时为进一步营造更好的空间感受效果,在站厅顶部设置采光天窗,配以明亮色调的装饰饰面,使乘客进入车站后看到的是地铁列车的呼啸而过,感受到的是微风扑面、阳光的缓缓洒落,光影斑驳[5-6]。

同时,采用端厅设计理念后,车站站台的疏散楼、扶梯设置在有效站台两端,相比传统车站中间设置楼、扶梯和残疾人电梯,空间效果更加通透,客流的疏散引导性更加直接、通畅,客流的疏散时间和效率相比传统地下两层车站也有优化。

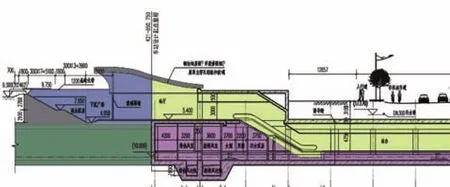

车站站厅自然通风、采光的系统模式,取消了大量的送排风系统的管线,减少了通风系统设备,使得站厅的空间更加简洁和开敞。图7为浅埋明挖端厅车站剖面图。

图7 浅埋明挖端厅车站剖面图Figure 7 Profile of the end hall station built by open cutting with shallow overburden

3.2 建构与城市空间的融合

车站地面厅造型及外立面装修设计风格与周边已建及拟建建筑方案统一,结合市政绿化带景观设计方案匹配地铁地面厅自身绿化种植,不仅简化了市政建设和地铁建设的接口管理,而且达到整体融合街区景观和城市绿化带的效果。站台部分顶板结构覆土设计,种植灌木和草坪,使车站顶板绿化带慢慢延伸至市政绿化带景观内,弱化了地面构筑物的体块大小,减少了对绿化带后面商业地块景观和沿街立面的影响,同时加强了建筑融入市政绿化的代入感。图8为车站站厅地面部分照片。

图8 车站站厅地面部分Figure 8 The ground part of the hall

站台结构浅埋设计标高,考虑了远期可能穿越地铁站台区域结构顶板的市政管线,为今后周边项目建设预留了管线穿越条件,所以线路标高的选取不仅考虑减少车站的埋深,而且结合站台限界控制高度进行精细化设计,最终确定在车站站台顶板以上预留了3 m左右的覆土,以便今后的市政管线穿越和满足地面景观植被种植土的厚度,实践验证经过数年的周边商业项目、市政管线、园林绿化建设,3 m的覆土空间满足了后期项目建设的实际需求,设计方案选取的数据经济合理。

3.3 运营便捷

车站设计考虑最多的是如何服务运营、服务乘客,快捷地疏散乘客。该站型将车站楼梯设置在站台的两端,一改常规地铁车站中部楼、扶梯的视野遮挡,建成后站台中部形成通透的空间,没有任何构筑物遮挡。

通过几年的运营已检验出该类车站的使用效果不错,乘客入站后可在站台柱子外部的候车区域候车,出站乘客则从站台柱子后面的宽通道快速向两侧疏散,流线清晰,整体视觉通畅,缓解了候车乘客的焦虑感;同时两股客流通过结构柱子分隔,避免了客流绕行交叉。乘客下车后不用思考选择楼梯的具体位置,直接向车站左右疏散,一眼望去就可见端部联系站厅的楼、扶梯,便于乘客快速找到疏散口,直观便捷。图9为车站站台。

图9 车站站台Figure 9 The platform

3.4 商业融合及节能效果

车站方案设计除考虑满足地铁的功能需求外,还保证了周边道路及商业空间边界联系、连贯。因此车站设计时依托城市规划,统筹设计、同期建设,紫庐车站建成后,地铁站厅及下沉出入口广场空间标高与邻建的商业建筑地下一层商业共享空间标高一致,两个室外广场空间直接贯通水平接驳。部分车站采取利用地铁下沉广场侧墙进行开洞,建设专用通道联系地铁和商业的空间,使商业的客流、地铁乘客之间可以便捷地联系。商业为地铁培育客流,地铁为商业输送乘客,真正做到了利益最大化,轨道、商业共赢(见图10)。

图10 下沉出入口广场与商业空间结合Figure 10 The sunken plaza and the commercial area of the station

通过周边商业项目多形式地与地铁紧密结合,足以体现该类站型商业空间方案的价值,不仅方便了乘客购物,为乘客提供了延伸服务功能,还吸引了客流,提高了周边商业的整体经济效益,实现了轨道交通引领的区域“TOD”效应[7-8]。

4 实际运营效果

浅埋明挖车站自开通运营以来,从客流组织、周边商业、环境结合上都取得了较好的效果。地面厅的自然通风、采光使乘客候车舒适感提高很多,乘客置身其中感觉非常温馨;端头厅设计使得客流组织方向性、导向性加强,陌生的乘客第一次进出站也能快速疏散和乘车;单层结构侧式站台的设计减少了投资的同时,还很好地节约了后期车站设备运行费用;地面厅的型式和配套绿化景观设计方案与周边市政、商业开发项目整体规划思路统一,达到了区域整合、融合的目的;地面厅的广场不仅成了百姓的集散休闲广场,还形成了一个地铁和周边商业结合的灵活节点,可以通道接驳,也可以侧面打开将商业的下沉广场和地铁进出站广场完全联通,乘客直接从地下一层就可以顺畅进出商业和地铁,减少了地面步行系统的交通压力[9-10]。

5 结语

未来的地铁车站设计越来越人性化,城市区域之间融合度的需求越来越高,轨道交通车站不仅承担着巨大的客流运输压力,还有服务城市整体功能的责任,但是轨道交通建设的大发展也带来了巨大的资金投入。浅埋端厅设计思路缩减了土建规模、降低了结构埋深、优化了设备系统功能和减少了设备数量,整体降低了轨道建设的资金投入,减少了政府财政负担。

同时,应根据各个城市的特点和区域建设条件的差异性,车站空间设计方案应精益求精,通过深入调研,有针对性地创新,浅埋(下沉)端厅空间设计,利用自然通风采光模式,结合市政绿化带统一设计,使得最终建成的车站不仅能保证客流的运营组织安全,而且达到节能、经济、自然光引入、通风换气流畅、美化城市环境的效果,符合新时代轨道交通建设经济、节能环保的整体要求。