含油污泥调剖体系的研制及其性能评价

梁福元

(中国石化胜利油田分公司孤岛采油厂,山东 东营 257000)

在油田开发过程中会产生大量废弃无机颗粒,对生态环境危害极大。若将油田开发产生的废弃物(胜利油田年产含油污泥约20余万t)研制成堵剂,注入高含水中高渗油藏进行深部调剖[1-4],既能降低含油污泥无害化处理成本、保护环境,还能有效调控储层非均质,改善油田开发效果,对推进油田绿色低碳生产具有重要意义。鉴于此,作者对含油污泥的组成及颗粒粒径进行分析,针对性地研制含油污泥调剖体系,并对含油污泥颗粒粒径与孔喉直径的匹配性进行研究。

1 实验

1.1 试剂与仪器

甲苯、正庚烷、丙酮、石油醚,分析纯。

水分测定仪;抽提器;真空干燥箱;分析天平;LS-POP9(S)型全自动激光粒度分析仪,欧美克;MCR302型流变仪,Anton Paar;Turbiscan Lab型全能稳定性分析仪,法国Formulation公司。

1.2 含油污泥组分及颗粒粒径分析

含水量的测定:参照GB/T 8929-2006《原油水含量的测定 蒸馏法》,以甲苯为溶剂,利用水分测定仪测定含油污泥的含水量。

含油量及含泥砂量的测定:取脱水后的含油污泥,采用抽提法将油分和泥分分离,去除溶剂后恒重,测定含油量及含泥砂量。

密度测定:采用GB/T 2540-1981《石油产品密度测定法(比重瓶法)》测定含油污泥和纯泥分的密度。

颗粒粒径测定:含油污泥用2%阴离子乳化剂溶液分散;脱去水和油,用橡胶塞仔细碾压后用水分散,利用全自动激光粒度分析仪测定含油污泥和纯泥分的颗粒粒径。

1.3 含油污泥颗粒粒径与孔喉直径的匹配性

以模拟孤岛地层水为实验用水,测试温度为70 ℃,具体步骤如下:

1)制备填砂管:在出口端加一层筛网,岩心装填不同目数石英砂,在注入端加2 mm玻璃珠2~3 cm(或20~40目石英砂);装填岩心管并密封好岩心,岩心尺寸Φ38 cm×50 cm。

2)饱和地层水:按5 mL·min-1排量注入并测定渗透率。

3)注入含油污泥调剖体系:将含油污泥颗粒用清水配制成8%、12%、15%、18%的1 000 mL混合液,加入2.5 g悬浮剂(T型聚合物),搅拌溶解,形成悬浮型含油污泥调剖体系,注入岩心(注入速度1 mL·min-1),直到压力稳定为止。

4)堵后水测定岩心渗透率,计算封堵率、阻力系数。

2 结果与讨论

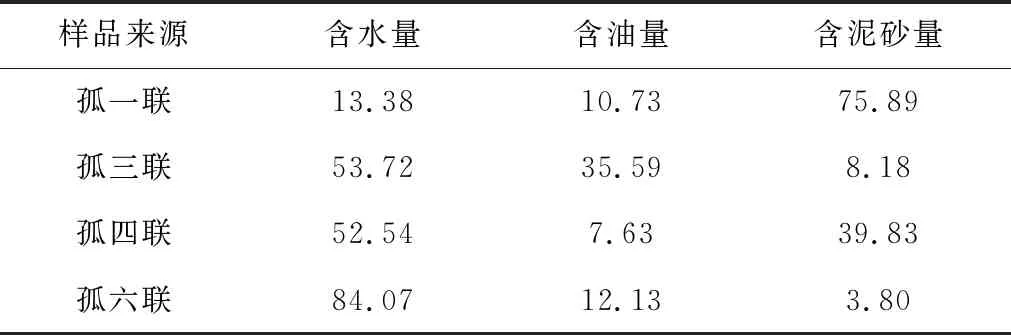

2.1 含油污泥组分分析(表1)

表1 含油污泥的组分含量/%

由表1可知,孤岛采油厂含油污泥的含水量为13.38%~84.07%,含油量为7.63%~35.59%,含泥砂量为3.80%~75.89%。

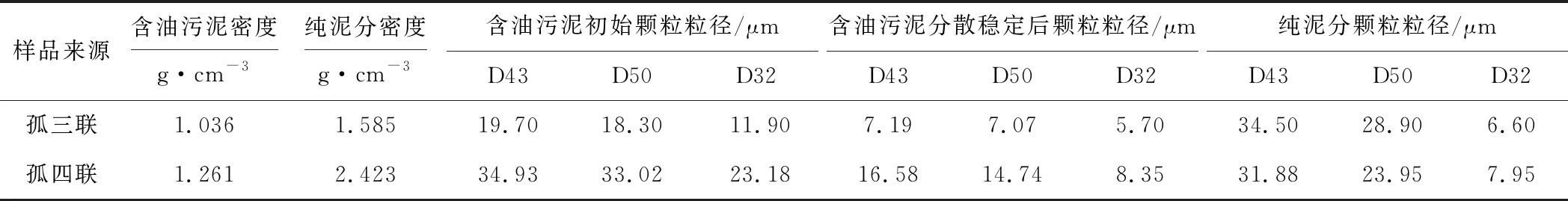

2.2 含油污泥颗粒粒径分析(表2)

表2 含油污泥的密度及颗粒粒径

由表2可知,孤三联、孤四联含油污泥密度分别为1.036 g·cm-3、1.261 g·cm-3,孤四联含油污泥密度大于孤三联含油污泥,这是因为孤四联含油污泥含油量低、含泥砂量高的缘故。纯泥分颗粒粒径大于含油污泥,主要是因为,含油污泥在脱水脱油过程中有泥分发生了聚集,在测定前虽用橡胶塞对其进行了碾压,但碾压力度不大(若用力过猛会破坏原有的晶型或颗粒的形貌),导致部分聚集的泥分未完全分散。从颗粒粒径分析结果来看,在一定的搅拌时间和搅拌强度下,选用的乳化剂对含油污泥有较好的分散效果。孤三联含油污泥颗粒的平均粒径在7 μm左右,且80%分布在10 μm以内;孤四联含油污泥颗粒的平均粒径在17 μm以内,且80%分布在25 μm以内。表明,含油污泥颗粒粒径都较小,配制成调剖堵剂后有利于注入地层。

2.3 含油污泥调剖体系的研制及其性能评价

2.3.1 悬浮剂的选择

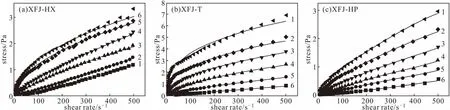

含油污泥颗粒结构形状不规整,硅氧四面体晶片和铝氧八面体晶片的层状结构被损坏,这种不规整结构是导致含油污泥颗粒易沉降、分散悬浮性较差的主要原因;含油污泥中的金属离子(K+、Ca2+、Na+、Mg2+、Al3+、Fe2+、Fe3+、Ba2+、Sr2+等)含量对分散悬浮性影响较大,含量越高越易沉降。在施工过程中,为了保证含油污泥调剂体系的正常注入,含油污泥在溶液中要有较好的悬浮性能,因此需要加入悬浮剂,保证含油污泥调剖体系有较好的可泵性,可进入地层深部,起到调剖作用。经室内评价,选择活性高聚物XFJ-HX、高弹性T型聚合物XFJ-T作为悬浮剂,并与常规聚丙烯酰胺XFJ-HP进行比较。采用MCR302型流变仪测试3种悬浮剂的流变曲线,测试温度为70 ℃,结果见图1。

1~6,悬浮剂浓度(g·L-1)分别为:0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0

由图1可知,3种悬浮剂在各浓度下均可用幂率模型进行拟合,拟合度较高。表明3种悬浮剂在测试浓度下均无屈服值存在,其中悬浮剂XFJ-T的悬浮性能最好。

2.3.2 悬浮体系的稳定性

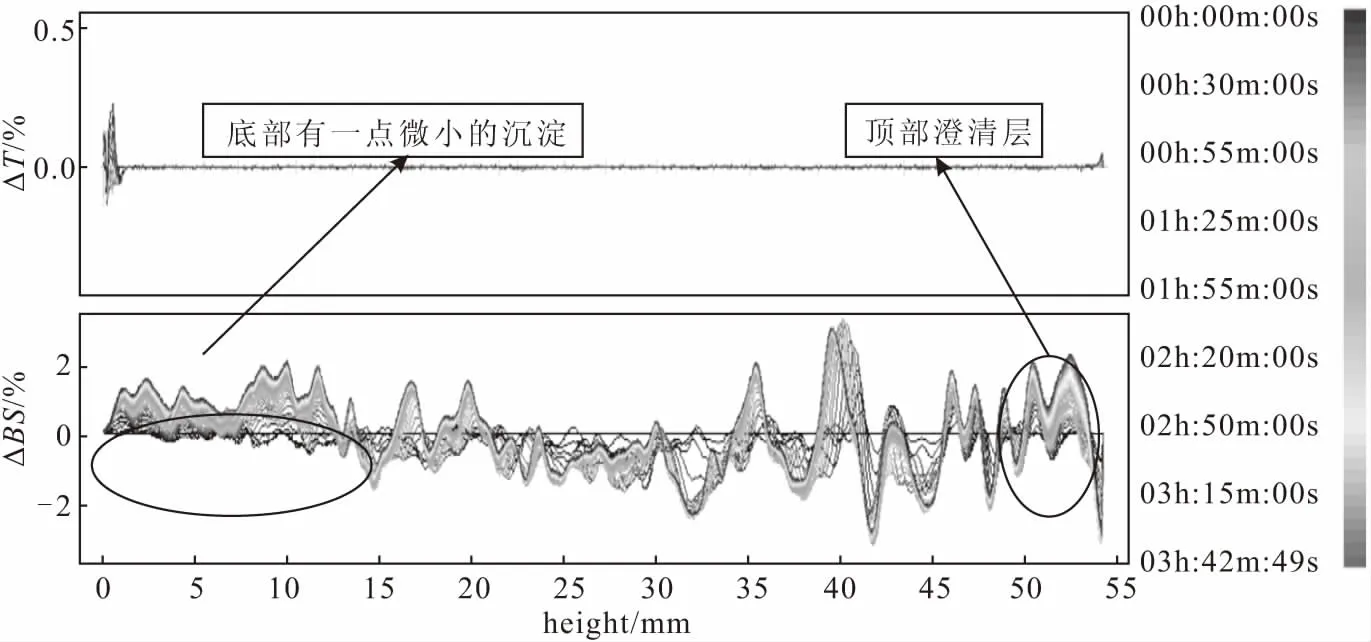

将不同浓度的悬浮剂XFJ-T加入到30%孤三联含油污泥中,利用全能稳定性分析仪测试体系的稳定性。结果表明,对于30%孤三联含油污泥,悬浮剂XFJ-T浓度大于2 500 mg·L-1时,悬浮体系稳定性较好(图2)。

图2 2 500 mg·L-1XFJ-T-30%含油污泥体系的稳定性

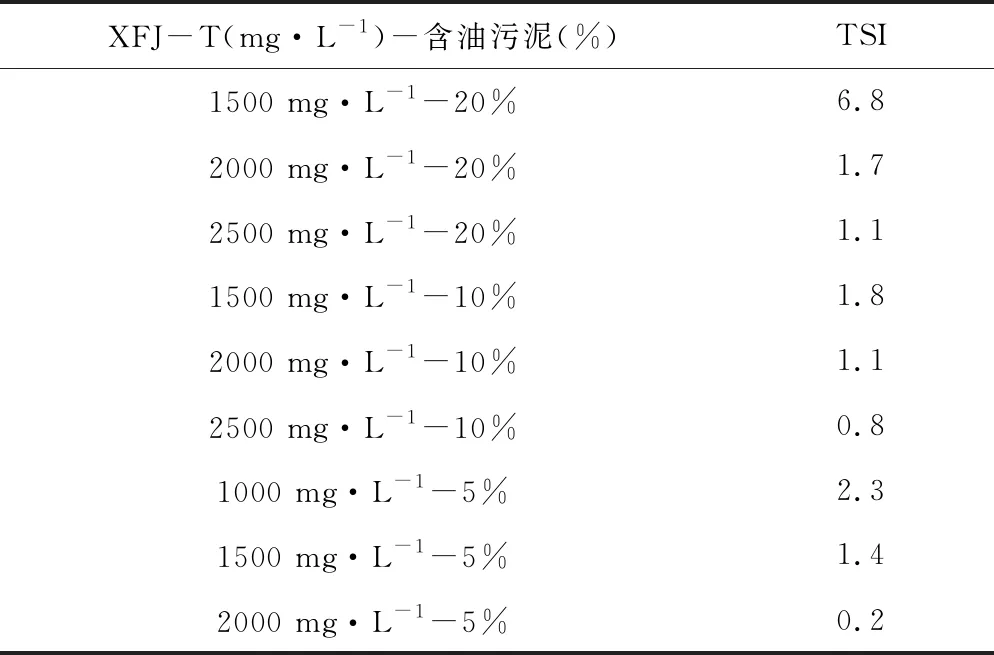

将不同浓度的悬浮剂XFJ-T加入到不同浓度的含油污泥中,利用全能稳定性分析仪测试体系的稳定性动力学指数(TSI),结果见表3。

表3 稳定性动力学指数

TSI不依赖于样品的数量,是通过累计样品所有高度处前后两次扫描测量的光强度变化值得到的样品稳定性的评价指标,TSI值越小表明体系稳定性越好。由表3可知,对于5%含油污泥,加入1 000 mg·L-1悬浮剂XFJ-T时体系稳定性较好;对于10%含油污泥,加入1 500 mg·L-1悬浮剂XFJ-T时体系稳定性较好;对于20%含油污泥,加入2 000~2 500 mg·L-1悬浮剂XFJ-T时体系稳定性较好。

2.4 含油污泥颗粒粒径与孔喉直径的匹配性

2.4.1 堵剂阻力特性

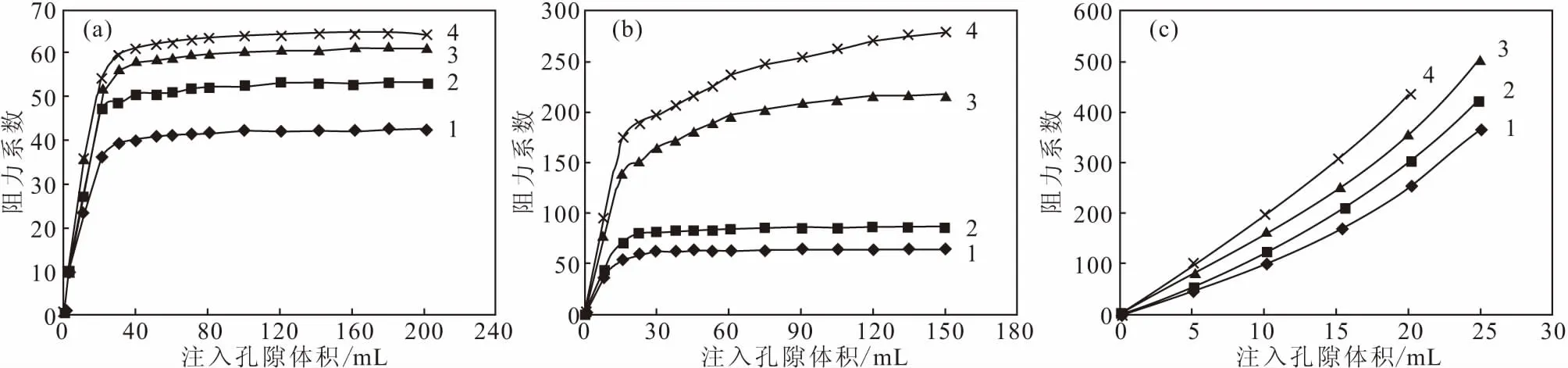

不同浓度的含油污泥调剖体系注入不同渗透率(孔喉直径/颗粒粒径)岩心时,阻力系数随注入孔隙体积的变化曲线如图3所示。

由图3可知,当孔喉直径/颗粒粒径为9.0时,不同浓度的含油污泥调剖体系均可顺利进入岩心,实现稳态注入,虽然阻力系数不同,但均可形成稳定的注入压力;当孔喉直径/颗粒粒径为5.0时,浓度较低的含油污泥调剖体系较易达到稳态,浓度较高时无法达到稳态,注入压力不断增大,说明含油污泥浓度对进入能力有影响;当孔喉直径/颗粒粒径为1.0时,不同浓度的含油污泥调剖体系均无法进入,只在岩心入口形成泥饼。综上,当孔喉直径/颗粒粒径为9.0时,堵剂对岩心的封堵能力最强。

a.孔喉直径/颗粒粒径=9.0 b.孔喉直径/颗粒粒径=5.0 c.孔喉直径/颗粒粒径=1.0 1~4,含油污泥浓度分别为:8%、12%、15%、18%

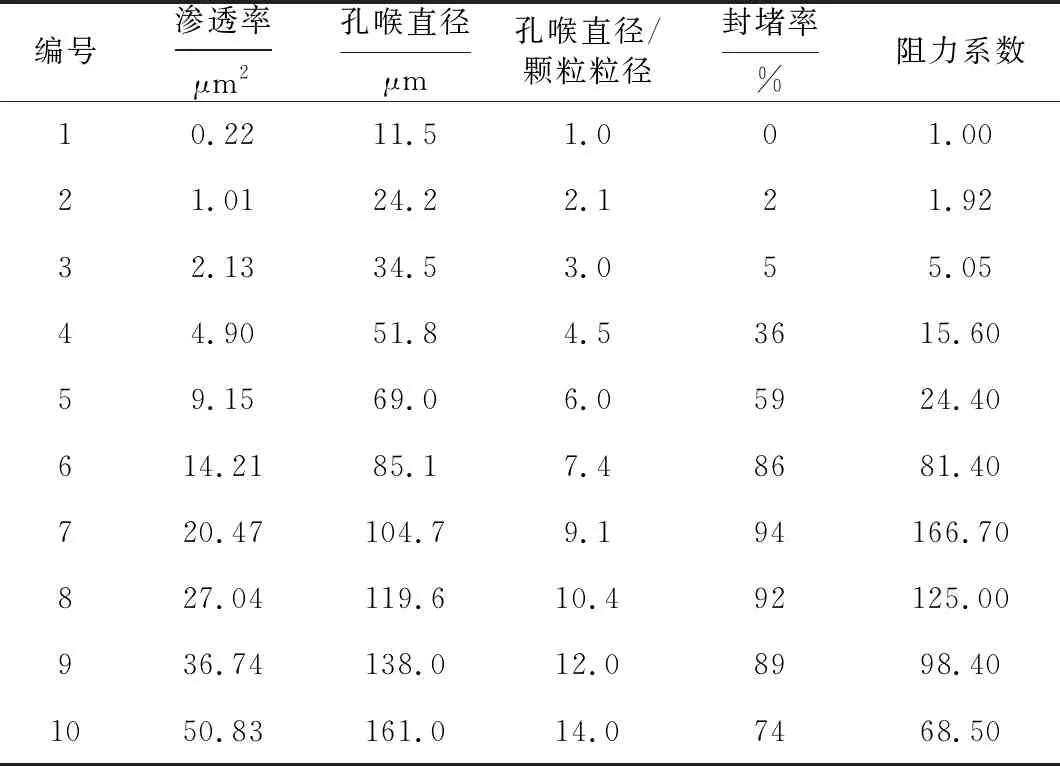

2.4.2 不同渗透率下的封堵率和阻力系数(表4)

表4 不同渗透率下的封堵率和阻力系数

由表4可知,当孔喉直径/颗粒粒径在9.1~12.0时,调剖体系可顺利进入岩心,实现稳态注入,当固相颗粒加入量大于8%时,岩心封堵率可达94%;当颗粒粒径和孔喉直径接近时,阻力上升较快,压力迅速增大,调剖体系均无法进入到岩心,岩心表面具有较厚的泥饼,切片发现仅在岩心入口1~2 mm处形成泥饼,岩心深部无堵塞现象。表明:(1)当孔喉直径/颗粒粒径为9.1~12.0时,研制的调剖体系对岩心的封堵能力最强;(2)当孔喉直径/颗粒粒径<9.1时,研制的调制体系在岩心表面聚集严重,无法进入岩心深部;(3)当孔喉直径/颗粒粒径>12.0时,颗粒粒径较小,不易形成堵塞,封堵作用变弱,在地层深部不能起到封堵的作用。因此,当孔喉直径/颗粒粒径在9.1~12.0时,封堵效果最佳。

4 结论

系统研究了含油污泥的组分及颗粒粒径,并针对性地研制了含油污泥调剖体系,含油污泥有效含量达30%。孔喉匹配规律研究表明,当孔喉直径/颗粒粒径在9.1~12.0时,封堵能力最强。通过对含油污泥调剖体系的研制及其性能评价,为含油污泥的现场应用提供了技术支撑。

——以东营凹陷沙河街组为例

——以双河油田Eh3Ⅳ5-11岩心为例