新中国成立初期医药类期刊“中药专号”述评

广州中医药大学(广州,510006)

新中国成立初期,由于中医学院尚未建立,科研力量薄弱,中药研究工作主要依靠民国以来的药学家开展。由中华药学会成员牵头,在药学类期刊上推出“中药专号”并发文号召整理中药,随后中医类杂志亦推出专号,中华医学会在国家的推动下也出版了专号。这3种医药类期刊共推出4期“中药专号”,其刊发时代背景不尽相同,刊载内容也存在微妙的差异。本文通过文献分析和历史研究,借以了解新中国成立初期中药研究工作的发展进程和业界付诸的实践。

情况介绍

经过检索,目前发现3种医药类期刊在1950 年代推出过4期“中药专号”(或同义的类似名称),分别是:《医药学》1951年第3期“中药特辑(1)”,1951年3月出版;《医药学》1951年第6期“中药特辑(2)”,1951年6月出版;《北京中医》1954年第1期“中药专号”,1954年1月出版;《中华医学杂志》1954年第9期“中医药研究专号”,1954年9月出版。

其中,《北京中医》是中医期刊,即后来的《中医杂志》,《中华医学杂志》和《医药学》都是发行时间较长的西医期刊。除《医药学》在一年之内发行了两期“中药专号”外,其余两种杂志都仅有一期。需要注意的是,《医药学》的“中药专号”是在1953年8月《人民日报》社论发表前出版的,《北京中医》和《中华医学杂志》的“中药专号”则是在此之后。《中华医学杂志》的“中药专号”采用“中医药研究”的内部称呼,以呼应该社论的主题,显然是受到政治风向的影响[1]。《中华医学杂志》的“中药专号”显然更具象征意义,该刊编发“中药专号”后,中药研究论文广泛见诸医药类期刊。

《北京中医》创刊于1951年5月15日,由北京中医学会主办,1955年1月移交人民卫生出版社并改组为《中医杂志》。《中华医学杂志》于1915年1月在上海创刊,由中华医学会主办,1952年迁至北京[2]。《医药学》是由1924年《同德医药学》改组而来,由药学家黄鸣龙创办并担任主编,于1952年9月停刊。

历史背景

1.《医药学》编辑部的编发缘由

《医药学》“中药专号”刊发于第一届全国卫生会议和全国制药工业会议召开之后,响应的意味浓厚。第一届全国卫生会议强调了“中医科学化”的方针,会上朱德副主席和郭沫若副总理都鼓励开展“中药研究”和“中药西制”[3]。会议药政组组长李维祯提出要“着手整理中药,加快科学化”[4]。在中央卫生部、轻工业部随后联合召开的全国制药工业会议上,明确提出“今后应有重点、有计划地进行整理、研究工作,用科学方法提炼,制成药剂,以引导中药走向科学化的道路”[5]。“中药科学化”的表述正式出现。

“中药科学化”发端于民国时期的中药研究,其意是用西方科学“实验国药”[6],并“以科学方式炼制中药”。1930年后,我党领导的根据地内外都在开展“中药西制”,利用中药原料,制成酊剂、水剂、粉剂、浸膏等剂型,供应根据地军民使用。据第二次全军药工会议时的统计,“中药西制”已能解决根据地军民所需的三分之一[7]。

上海解放后,《医药学》开始刊发大量新政权关于医学教育、医政工作的主张和卫生工作领导人的论文、讲话,以积极配合政府卫生工作。第一届全国卫生会议后,《医药学》主编、药学家黄兰孙博士决定编发“中药专号”,借以吸收中西医药界的意见,从而“求得一个比较合理、具体、切合实际的方案或是一致的意见”[8]。黄兰孙认为,“中药科学化”就是要“研究草根树皮中的有效成分”,而且“中药科学化不(仅)在经济建设上为我国解决药物供应的问题,也在卫生建设上解决了大部分医药问题,并且还会在文化建设上把我国大大提高一步”[8]。

而姜达衢认为,新中国成立初期研究中药的直接目的是为了解决药物短缺问题[9]。全国解放前夕,西药短缺的报道屡屡见诸报刊。“(上海)各药房十柜九空,多无货应付门市……药荒现象,日趋严重……”甚至纱布也出现“恐慌问题”[10]。1950年开始的朝鲜战争以及西方的封锁更加剧了药物的短缺,以致我们不得不向苏联寻求帮助[11]。为此,1952年11月,在中国药学会第一次全国代表大会开幕式上,中国药学会名誉理事长、中央卫生部副部长傅连暲指出,“利用好本国原料制造药品的问题”是当时的首要工作,号召要“整理中药,利用本国资源为工农兵服务”,强调中药有着悠久历史和一定的科学依据,要加以科学化,争取医药生产和供应的独立自主[12]。 1953年1月,林启寿、陈新谦创办《药学通报》,并在第1期刊发了此次会议的精神。同年7月,曾广方创办《药学学报》,第1期内容全部为生药和果蔬原料的药用成分提取。1955年7月,楼之岑、诚敬容、徐国均、魏鉴明和朱颜创办《中药通报》。这3种期刊的创办者都是中国药学会的会员。

2.《北京中医》编辑部的编发时机

《北京中医》的“中药专号”刊发于1954年1月,组稿当在1953年下半年。1953年上半年,中南区六省二市召开了中西医座谈会,会上掌握了基层中医工作的基本情况,收集了很多工作中存在的问题,为接下来要召开的中医代表会议作好了准备。与此同时,卫生部在京召开多次座谈会以了解中医工作情况,并开始酝酿调整中医政策。6月,中南区第一次中医代表会议召开,为解决基层存在的“对中医工作的认识问题”,会上要求卫生部门充分认识中央既定的“团结中西医”政策的正确性,并认真贯彻执行。不久后,《人民日报》编辑部在京组织召开了一次关于中国医药问题的座谈会,根据会议内容刊发了《正确地对待中国医学遗产》一文。文章认为,为了很好地接受中国的医学遗产,需要采取三个步骤,即整理中医的经验、整理中国医药学术文献、适当地改进中药的剂型[13]。同时发表的《我对于中药研究工作的几点意见》,阐述了赵燏黄和朱颜关于怎样研究中药的讨论意见,包括重视中医的医疗经验、注意中医的给药法、考虑复方的综合效果、注意了解生药原植物、结合临床实用等[14]。同年9月25日,《人民日报》刊登《对批判地接受我国医学遗产的意见》,著名中医萧龙友、赵树屏肯定了上述两篇文章的观点,并补充道,“在改进中药剂型时,也应当考虑到几种制剂的混合使用”,回应单味药提炼与复方提炼的争议[14]。

在中医政策不断被强调、中药研究和改进工作日渐受到重视的背景下,《北京中医》编辑部紧跟时事,推出“中药专号”也就顺理成章了。该专号着重收集中药研究和剂型改革的论文,并附上鲁之俊的文章《如何学习和研究祖国医学》,以体现对党的中医政策的拥护。

3.《中华医学杂志》编辑部面临的局势

《中华医学杂志》刊出“中药专号”是在1954年9月。1953年12月24日至28日,第三届全国卫生行政会议在北京召开。在开幕式上,卫生部副部长贺诚总结了四年来的卫生工作,并在总结中对中医工作中存在的问题作了深刻检讨[15]。此次会议将对待中医的政策问题提升到了政治问题的高度,引起了各地的重视。1954年1月至3月,各地纷纷召开卫生行政会议,传达上述会议精神[16]。1954年底,卫生部要求各省、市卫生厅、局和医药院校就“对待中医的正确政策”展开学习。

1953年底,中华医学会成立“中西医学术交流委员会”,吸收了中药界人士乐松生、刘一峰。1954年4月至6月,先后举办大黄、半夏、黄连座谈会等,探讨中药研究和临床应用[1]。这些举措也成为后来推出“中药专号”的基础。与此同时,随着“对待中医的正确政策”贯彻执行,中华医学会在第19次常务理事会扩大会议上吸收彭泽民、萧龙友、孔伯华、施今墨等10位中医为会员。该刊“中药专号”就是在这样的背景上推出的。

刊载内容

1.刊文数量及内容分类

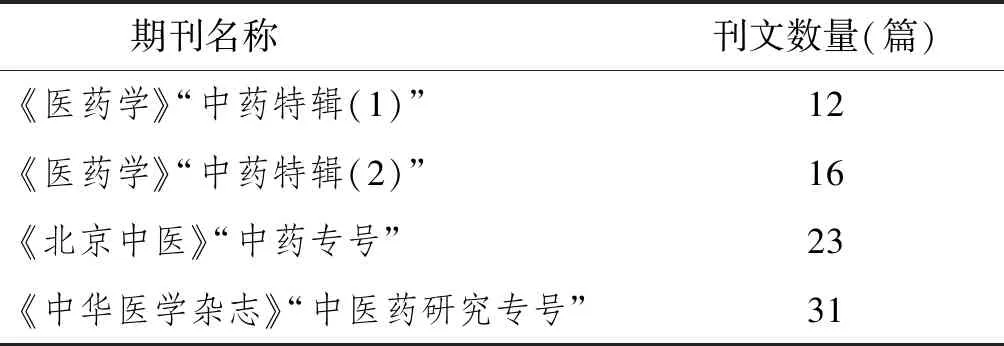

这些“中药专号”刊载论文总数为82篇(详见表1)。其中,刊载论文数最少的是1951年第3期的《医药学》杂志,共载文12篇,刊载论文最多的是1954年第9期的《中华医学杂志》,共载31篇。

上述“中药专号”的内容可分为“学术探讨”“药理研究”“临床试验”“实验研究”“文献研究”“医药史话”“成分研究”“剂型改革”“治疗经验”“方药介绍”“医药问答”“药物鉴定”等类别(详见表2)。其中,“学术探讨”主要提倡整理研究中药,探讨中药研究的目的、方法及走向,集中对中药研究和剂型改革中的问题提出应对方法;“医药史话”侧重于梳理中医药的发展脉络;“制药简报”主要反映各地医院、制药企业提炼和改良中药的情况;“方药介绍”介绍了部分方药的方解和临床用途;“药物鉴定”是易混淆药物的鉴定结果;“其他”包括形势政策、会议记录、书评、摘要和读者来信等。

表1 “中药专号”刊文数量统计

表2 “中药专号”刊文内容分类统计(篇)

据表2,《医药学》的专号侧重点主要在“学术探讨”“成分研究”“治疗经验”,其次是“药理研究”“文献研究”,体现出了该刊作者对药学研究的偏好。《北京中医》的专号则着重刊发“学术探讨”和“制药简报”类的文章,其作者群显然更关注中药研究、剂型改革和制药工作。《中华医学杂志》的专号以“药理研究”“临床试验”和“治疗经验”为重心,且近半数为译文,符合该刊的既有传统。

“中药专号”涉及的中药及其他原材料包括广木香、使君子、杜仲、人参、三七、槟榔、槟榔子、木通、麻黄、马钱子、樟脑、龙脑、薄荷、苦艾、麝香、白芷、避汗草、海藻、大蒜、蒿麦、杨柳、茶等。作者包括赵燏黄、黄胜白、叶心铭、姜达衢、张言志、汪良寄、华光、黄兰孙、阎凤冈、汪殿华、叶克强、刘国声、胡润生、朱颜、刘铣、蒋宏潜、郝希允、宋向元、李子麟、徐择邻、王筠默、陈子英、王进英、徐邦宪、王永祥、张立、王学通等。

2.“中药专号”的核心论题

“整理中药”的路径讨论 《医药学》和《北京中医》的专号作者主要是中国药学会成员,更为关注整理中药的路径问题。在《我怎样研究中药和整理中药》中,姜达衢系统阐述了其研究、整理中药的目的和方法。文中提到,研究中药的目的在于解决药荒和寻找中药特效药,目标是常用的若干种中药。他指出,必须先由临床医生提出确实有效的中药,继而像研究麻黄一样做药理分析和化学成分提取。整理的目的是为了解决复杂品种和制药技术问题。内容包括统一中药标准、鉴定中药原植物、鉴定中药特征、规定成分含量、确定中药的实性反应和整理本草典籍[9]。汪殿华则认为,中药整理应包括复方,强调制定中药研究标准的重要性[17]。

作为较早从事中药研究的学者之一,余云岫在《现在应该研究中药了》中提出了与姜达衢类似的研究整理方法,认为鉴于我国当时资源匮乏、研发力量不足,应将药物研发的经典路径“化学分析→动物试验→临床应用→人工合成→改良构造”改为“临床试用→动物试验→化学分析→再检查人工合成→改良构造”,方“可以在过渡时期支持一下”[18]。余云岫此议在1949年6月的《今后药的问题》中已有阐述,此时重申,除了有节约药材的考虑外,还有试图纠正中药研究脱离临床的考量。曾参访苏联的薛愚认为,整理中药的步骤应依次是“鉴别种类→确定效力→推广种植→改良剂型”,苏联的影响在“中药专号”中有所体现[19]。郝希允与薛愚的观点类似,并补充了“测定生药规格”“规定精制品的用量”等[20]。朱颜将研究中药的步骤总结为“生药→成药→提纯药→合成药”四个阶段[21]。

“中药剂型改革”的方向之争 中药剂型改革始于民国时期的“中药西制”,至1950年广州星群中药提炼厂成立,改为“中药提炼”的面目。此后,中药提炼剂逐步在各大行政区推广[22- 23]。除《星群医药月刊》发表有关中药剂型改革的论文外,其他医药期刊上也有讨论。支持者认为,中药传统剂型的缺点有“通用的汤剂和注射剂、锭剂等比较起来显得繁杂浪费得多”“汤剂及丸散膏丹等体积过大,服用不便,且不易保存,不易携带,含量不准确,易于生霉或变败”等,呼吁为了减少浪费和供应农村需要,有必要将中药的剂型加以改良[24]。

《北京中医》的专号中,刘铣、林六梅认为,改变剂型是过渡时期“中药科学化”的第一步工作,是为了方便进一步化学提纯[25];李子麟详述了流浸膏的提炼法[26];汪殿华提出要注意“单味成分药与生药的得失”和“单味成分药是否理想药品”两个问题[17];宋向元回顾了近代中药提炼的初步尝试,对中药剂型改革的成功抱有厚望[27]。

该期专号中,还报道了苏州市中医诊所改革中药剂型的情况。据称,该诊所设立了中药实验室,计划重点炼制酊剂、流膏、粉剂,“通过临床实验总结成效,然后再配制成混合方剂”,已经制成“酊剂、流膏数十种,混合剂数种”,并按原方调剂。例如补血合剂(四物汤加丹参),补脑镇静剂(酸枣仁汤),桔贝合剂(桔梗酊、贝母酊、远志酊、甘草浸膏、紫苑酊),健胃剂(厚朴酊、茅竹酊、陈皮酊、甘草流膏、谷芽浸膏)等[28]。重庆市中医学会详列了常用合剂及其配料用量及提炼方法[29]。烟台市工人医院介绍了煮制流膏、干燥、制粉、制片、配方等制作新剂型的操作过程[30]。天津乐仁堂国药店和天津隆顺榕药庄也在开展该研究[31- 32]。天津乐仁堂已研发出“银翘解毒片”和“藿香正气片”,并拟研发“黄连上清”“羚翘解毒”和“牛黄清心”等片剂[32]。

有学者认为,“中药科学化”并不等同于“中药西制”。姜达衢强调,“‘中药西制’不是‘中药科学化’”,这是因为很多厂家实际仅是把“草根木皮”形式上改为流浸膏或浸膏。如果把几种中药的浸膏剂混合在一起,“那就不容易知道它是什么东西,含量测定更无法计算”[9]。可见,当时对中药剂型改革的方向存在不同的观点。

影 响

1.促成中药整理委员会的中药标准制定

上述争论也反映在《医药学》专号里。姜达衢呼吁,“整理中药”首先应该重视中药标准问题[9]。随后,赵燏黄、米景森及汪殿华亦发文附和此说[33,17]。赵燏黄、米景森还提出,必须赶快制定“国药典”,规定中药标准。药学会成员遂开始着手“编纂中药标准草案,对三四百种有效中药制定符合科学方法的标准”[34]。为此,中国药学会于1953年专门成立了中药整理委员会,由周梦白和姜达衢召集筹备,并在各地成立了分委员会。

1954年2月,中央卫生研究院召开“改良中药剂型座谈会”,倡议采用正规办法改革中药剂型[35]。会上中药整理委员会委员们选取常用中药233种,下达各分委员会。同年9月,由中药整理委员会委员楼之岑撰写的《中药标准规格问题》一文见刊。文章列举常用中药的种类问题,编订项目问题,中药标准草案编订的具体步骤,标准中药的确定,中药的调查及原植物标本采集工作,中药性状的描写,鉴别试验,有效成分含量及含量测定方法,浸出物含量测定,挥发油含量,水分、灰分及酸不溶性灰分的测定,异性的有机物,参考部分的项目等具体问题为中药标准制定工作提供参考[36]。1955年,楼氏又发表了《关于中药规格标准草案的制定问题》一文,进一步探讨该问题[37]。

截至1955年,中药整理委员会共召开20余次会议,确定了252种待整理中药,确定33种常用中药,如人参、当归、芍药、贝母等的初步标准规格。各地分委员会采集当地药用植物标本200余件,同时收集了当地中医药界的意见。这些资料全部作为制定常用中药初步标准规格的资料交由中药整理委员会整理。1956年出版的《中药鉴定参考资料汇编》第1集,共确定百余种中药的标准规格,收录了50种中药的鉴定结果。部分结果发表在当年的《中药通报》上[38]。1958~1961年又出版了由楼之岑主编的《中药志》4册。这项工作为之后更广泛的中药研究工作和1963年版《中华人民共和国药典》中药部分的内容奠定了基础[39]。

2.引起业界对制剂标准和中药研究的重视

“中药专号”在讨论中药提炼剂的同时,也反映了存在的问题。如重庆市中医学会的中药提炼存在缺少中药用量、浸膏的生药换算量及临床试验等问题,该学会呼吁卫生部提供改制中药的参考[29]。苏州市中医诊所中药实验室的中药提炼同样缺少生药换算标准,临床也仅以部分化验指标为依据[28]。部分单位不顾设备条件从事中药提炼,加剧了产品质量标准不一的问题[30]。

“中药专号”提出的生产工艺和产品标准问题,引起各制药厂和主管部门的注意。1955年初,中南区“中药制药厂技术交流座谈会”在衡阳举办。会上就剂型改革、中药提炼工艺和成品检验等问题作了重点交流[40]。1957年10月28日,全国20余家药厂代表齐聚广州,参加“全国中药制剂技术交流会”。会前拟订的《单味制剂规范草案》和《复方制剂操作规程的规定草案》经会议讨论,成为行业自订规范[41]。

自1954年《中华医学杂志》推出专号刊载中药研究论文之后,除《药学通报》《药学学报》《北京中医》《中药通报》《江西中医药》《化学世界》《科学通报》等最早刊载中药研究类文章的刊物外,更多的杂志如《中华医学杂志》《上海中医药杂志》等也开始刊载此类文章,文章数量和作者群也都得到很大扩充。

结 语

新中国成立初期确立的“中药科学化”方针,为中药研究整理和中药剂型改革提供了支持。3种医药类期刊推出的4期“中药专号”,反映了不同时期业界关注的重点所在和政策环境的细微变化。诸如整理中药路径的讨论、中药剂型改革方向的争论,均为关涉新中国成立之初中药研究和开发利用的关键问题。这些“中药专号”上学者们的讨论,对此后中药研究和开发利用的取向产生了重要的影响,此后的讨论也在更大范围展开。