急性下壁心肌梗死合并右心室梗死患者的临床特点分析及护理

陈韦,史冬梅通信作者,许艳玲,蒋宏粉

(南京医科大学第一附属医院 心血管内科,江苏 南京 210029)

0 引言

急性下壁心肌梗死是冠心病的一个主要类型,常累及右心室,统计结果表明大约三分之一的下壁心梗患者并发右心室心肌梗死,而并发者中约10%患者的血流动力异常,疗效相对差[1]。但是急性下壁心肌梗死合并右心室梗死的临床表现往往不典型,右室梗死三联征为低血压、肺部无啰音和颈静脉怒张,但敏感性较低。由于右室壁薄,右胸导联ST段抬高的幅度不大,持续时间不长,约 50%的患者STV4R 抬高在10 h内已经恢复正常。这样就特别容易漏诊。为做好这方面的观察与护理现将单纯下壁心肌梗死与下壁心肌梗死合并右室梗死患者进行临床比较,以便进行更好的护理。

1 资料与方法

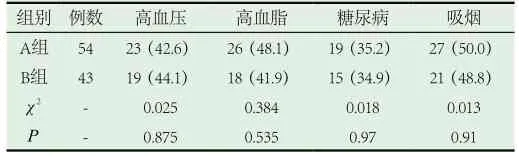

1.1 一般资料。本例研究对象为2015年7月至2017年12月在我院进行治疗的97例急性下壁心肌梗死和下壁合并右室梗死患者。在诊断时依据ACC/AHA 标准进行下壁心肌梗塞确诊:①缺血性胸痛主要症状;②下壁相邻导联不低于两个ST段抬高≥0.1mv,同时存在典型动态演化;③相关血清标记物浓度增加,持续改变;④以往心功能不全和心梗不包含在内。对符合上述标准的患者进行对比研究,根据18导联心电图Rv4-6导联抬高情况进行分组,而划分为:单纯急性下壁梗死组(A组)和梗死合并右心室梗死组(B组)。A组患者54例,其中男42(77.8%)例,女12(22.2%)例,年龄(61.43±13.56)岁;B组患者43例,其中男35(81.4%)例,女8(18.6%)例,年龄(62.58±13.22)岁。统计结果发现在吸烟史,合并高血压,高血脂方面,二组的指标差异不明显,无统计意义,具体情况如表1。

表1 两组患者一般资料比较[n(%)]

1.2 方法。所有患者均常规给予药物(氯吡格雷、阿司匹林等)治疗,具体分析患者病情而选择PCI或药物方法进行治疗,在治疗中对象给指标进行观察并记录。患者同时伴随低血压休克情况下进行扩容补液和升压治疗。对二组的各项主诉、临床表现、并发症及补液量的差异进行观察。

2 结果

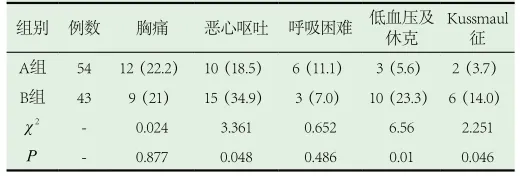

2.1 两组患者临床表现比较显示急性下壁梗死合并右心室梗死组发生低血压及休克、恶心呕吐、Kussmaul征比例方面较单纯下壁心梗组多(P<0.05)。胸痛、呼吸困难方面无统计学差异(P>0.05),见表2。

表2 单纯下壁心梗与下壁合并右室心梗组临床表现[n(%)]

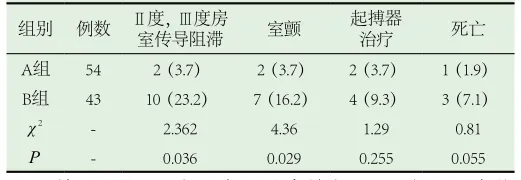

2.2 两组患者并发症比较显示急性下壁梗死合并右心室梗死组发生Ⅱ度房室传导阻滞、Ⅲ度房室传导阻滞、室颤例数明显多于单纯下壁心肌梗死患者组,两者差异具有统计学意义(P<0.05)。起搏器治疗和死亡率无统计学差异(P>0.05),见表3。

表3 单纯下壁心梗与下壁合并右室心梗组并发症比较[n(%)]

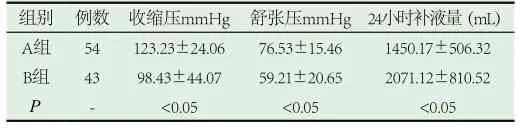

2.3 单纯下壁心肌梗死与下壁合并右室心肌梗死患者收缩压,舒张压及第一个24小时补液量指标比较差异均有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 单纯下壁心梗与下壁合并右室心梗组补液量比较(±s)

表4 单纯下壁心梗与下壁合并右室心梗组补液量比较(±s)

?

3 讨论

3.1 急性下壁合并右室梗死临床特征的观察。急性下壁心肌梗死是临床上一种常见的病症,极容易导致患者发生心律失常病症,严重时可发生急性休克和心脏骤停,引起死亡。我们接诊下壁心梗患者后应及时通知医生迅速描记心电图,并且加做Rv4-6导联,尽早判断患者是否合并右室梗死。观察患者是否存在低血压休克和颈静脉怒张。立即给予心电监护,氧气吸入,开放静脉通路,急查血送检。关注患者临床症状,对于恶心呕吐者给予盐酸甲氧氯普胺及泮托拉唑缓解症状。数据显示下壁合并右室梗死患者更多更易发生胃肠道反应,二者具有统计学差异(P<0.05)。单纯下壁心肌梗死一般不会引起明显的心功能障碍,当合并右室梗死、胸前导联ST段压低或Ⅲ度房室传导阻滞时往往提示临床预后不良[2]。下壁合并右室梗死患者易发生右心衰竭,右心房压力增高,高于左心室舒张末期压,心排血量降低,引起低血压,颈静脉怒张等[3],低血压很容易影响到冠状动脉灌注效果,而降低了血流速度,增加血栓形成风险,因而在治疗中应该对此予以重视[4]。同时它也是右室梗死患者常见的症状,是休克前期的表现,严重时可发生心源性休克,与死亡率密切相关[5]。因此应密切观察血压变化,预防和治疗原则是维持有效的右心室前负荷,若补液500-1000 mL后血压没有回升情况下,则应该静注多巴胺之类的血管活性药[6]。使用血管活性药物期间应警惕静脉炎的发生,尽量使用中心静脉,周围静脉应选择粗大有弹性的血管,一旦发现穿刺处有红肿热痛,药液外渗,应立即更换输注部位,局部湿敷硫酸镁,必要时喜辽妥涂抹外渗处以防出现坏死现象。

3.2 急性下壁合并右室梗死发生心律失常及死亡率。下壁心肌梗死很容易导致房室传导阻滞,同时对窦房功能会产生一定影响。研究发现这主要和右冠状动脉结构存在相关性有关[7],下壁合并右室梗死患者易发生Ⅱ度及Ⅲ度房室传导阻滞,造成严重的血液动力紊乱。Ⅲ度房室传导阻滞易导致阿-斯综合征,本例中发生Ⅱ度,Ⅲ度房室传导阻滞的患者经阿托品或临时起博干预后均未发生阿-斯综合征。窦性心律过缓易致窦性停搏,临床上应特别警惕。两组患者发生室颤例数也是有统计学意义的(P<0.05)。因此我们需要密切观察心电监护,患者有无胸闷头晕黑朦等主诉,对Ⅲ度房室传导阻滞患者,在治疗时一般应该安装临时起搏器,从而恢复心率,使血压保持正常水平,这对严重缓慢心律失常患者尤其重要。条件允许应尽早行PCI 治疗。患者右心室心肌梗死,会明显的影响到右心室缩张功能,进而阻碍了心排血,这会明显阻碍心肌灌注改善,严重情况下还引发心室颤动。应加强心电监测,及时发现心律失常汇报医生积极处理,同时避免诱发因素,指导心梗患者卧床休息期间低盐低脂,清单易消化饮食,少食多餐避免过饱。保持大便通畅,排便勿用力,常规使用杜密克,必要时使用开塞露通便, 避免腹压会增加心肌耗氧量从而导致恶性心律失常及心脏衰竭的发生。对于年龄偏大和诱导排尿无效者给予留置导尿,以免患者心理焦虑,心率增快诱发心律失常等不良事件。本案例中单纯下壁心肌梗死患者发生室颤2例,死亡1例,而下壁合并右室梗死患者发生室颤7例,死亡3例,死亡率无统计学意义,可能与样本量较少有关,有待今后扩大样本量进一步观察。

3.3 急性下壁合并右室梗死早期扩容补液。对于下壁及下壁合并右室梗死的患者,无法及早的重建冠状动脉血液循环,在治疗过程中应该具体分析心肌灌注问题[8]。对容量负荷不足的患者,扩容有重要的意义,可有效的提高血压,也有利于提高输出量,也为其后的治疗打下良好的基础,禁用利尿剂,慎用血管扩张剂。使用升压药,立即给予补液扩容可有效的缓解此类患者低血压休克症状,也是治疗的重点。在治疗早期应该充分的输液,从而为恢复正常循环提供支持。快速静脉滴注右旋糖酐注射液,0.9%氯化钠注射液,5%葡萄糖注射液或10%葡萄糖注射液等。单纯下壁心梗患者第一个24小时补液量在950-2000 mL,平均1020 mL,下壁合并右室梗死患者第一个24小时补液量在1300-2900 mL,平均1850 mL。本组病例患者血压在补液治疗后平均能维持在100/60 mmHg左右。在快速补液的同时,还要同时评估患者左室功能,避免诱发左室功能损伤。在补液过程中如发现患者有端坐呼吸,咳粉红色泡沫痰,听诊两肺湿啰音,应立即减慢甚至停止补液,视情况给予速尿,吗啡,扩血管药物缓解心衰症状。临床上我们使用输液泵或注射泵来严密控制滴速,根据患者实际情况调节合适的输液速度,即达到补液扩容的目的,也有效防止急性左心衰的发生。同时临床护士还需准确记录患者的24小时出入量,观察出入是否平衡,及时与医生沟通,进行更安全有效的补液治疗。

综上所述,下壁合并右室心梗患者不在少数,我们应尽早发现并早期给予补液扩容,防治低血压休克,密切观察患者病情变化,积极配合医生进行治疗护理,护士细致的观察和护理具有决定性作用,能有效改善患者症状,为行进一步的PCI治疗创造良好的先决条件。