甘薯与小麦套作对甘薯农艺性状及产量的影响

王 清 张勇跃 马春业 刘志坚 秦素妍 刘勇鹏 孟凡奇

(河南省漯河市农业科学院,漯河 462000)

间套作是指在一种或几种作物生长后期,于株或者行间播种其他作物,通过调整作物共生时间和方式,集约利用光、热、水、肥及土地等资源的一种高效种植方式[1],可达到延长作物生育期,增加主产作物产量和单位土地复种指数的效果[2]。套作模式中作物的搭配多种多样,套作模式不仅比单作模式下的产量更高[3],而且社会、生态和经济效益均高于单作[4]。目前,关于甘薯与玉米、烟叶、向日葵等间套作模式研究较多,但甘薯与小麦套作的相关研究较少。本研究选取10 个甘薯品种,在2018-2019 年期间与河南广泛种植的小麦(矮抗58)[5-6]进行1∶2和1∶3 行数比套作,对麦薯套作模式下2 种作物的鲜产及地上部农艺性状进行分析,为麦薯套作模式的进一步推广应用提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料甘薯品种:广薯87、漯徐9 号、漯薯10 号、漯薯11 号、漯薯14 号、漯紫4 号、普薯32、烟薯25、商薯19 号、漯薯15 号;小麦品种:矮抗58。

1.2 试验方法

1.2.1 试验设计采用随机区组设计,种植方式分为纯作和套作,各处理均3 次重复。种植模式:(1)3∶1 套作模式:小麦与甘薯种植行数比为3∶1;(2)2∶1 套作模式:小麦与甘薯种植行数比为2∶1;套作模式下甘薯的垄距0.9m,行长5m,每个小区4行,密度2600 株/667m2,小麦播种量为9kg/667m2;(3)甘薯、小麦的纯作试验设置3 行区,行长5m,密度等同套作。

1.2.2 田间管理套作模式中的小麦播期在每年10 月25 日前后,次年5 月下旬至6 月上旬收获;甘薯扦插期在麦播次年的4 月25 日前后,于10 月中旬收获。播种小麦时,每667m2施用复合肥50kg、硫酸钾12.5kg,其他管理同小麦甘薯田。

1.3 调查测定项目与方法

1.3.1 调查测定项目在甘薯收获期考种,调查各品种地上部最长蔓长、分枝数、茎粗;同时记录小区产量,并按照小区面积折算出每667m2产量。于小麦收获期考种,调查有效穗数、50 穗粒数、50 穗粒重、容重、千粒重和产量。

套作优势土地当量比(LER,land equivalent ratio)计算公式如下。

LERs(sweet potato)和LERs(wheat)分别为甘薯和小麦的相对土地当量比,YP 为套作作物产量,YM 为纯作作物产量。LER 大于1,表明套作具有优势;LER 小于1,表明套作具有劣势[5]。

1.3.2 调查测定方法甘薯地上部茎粗和最长蔓长分别用游标卡尺和卷尺进行测量,块根重量用电子秤称量;小麦有效穗数和50 穗粒数人工计数,50 穗粒重和千粒重用电子秤称量,容重用容重仪器计算。

1.4 数据分析数据采用Excel 2019 和SAS 进行统计和方差分析。

2 结果与分析

2.1 套作模式下小麦产量及相关要素分析由表1可知,小麦品种矮抗58 在与甘薯套作模式下,容重和千粒重无显著差异;有效穗数差异达极显著水平,有效穗数高低依次为纯作>3∶1>2∶1;2 种套作模式下小麦50 穗粒数无显著差异,但显著高于纯作;小麦50 穗粒重纯作模式下最高,为165.57g,极显著高于2 种套作模式,2∶1 模式又显著高于3∶1 模式;纯作与3∶1 模式下小麦产量无显著差异,但极显著高于2∶1 模式种植时的产量。

表1 套作模式下小麦产量及相关产量要素

2.2 套作模式对不同品种甘薯最长蔓长的影响由表2 可知,2 种套作模式下不同甘薯品种的最长蔓长均小于纯作;纯作时,最长蔓长以漯薯15 号的最长,为358.8cm,广薯87 的最短,为211.4cm,漯徐9 号极显著高于广薯87,但与其他品种无显著差异,除广薯87 外其他品种间均无显著差异。3∶1 套作模式下,最长蔓长以漯徐9 号的最长,达352.8cm,广薯87 的最短,为155.2cm,其余8 个品种最长蔓长居二者之间,且漯薯15 号最长蔓长显著高于烟薯25 和漯薯10 号,与其他5 个品种无显著差异。2∶1 套作模式下,最长蔓长以漯紫4 号的最长,为290.4cm,极显著高于广薯87、漯薯10 号和普薯32,但与漯薯11 号、漯薯14 号和商薯19 无显著差异;广薯87 的最短,为169.2cm,但与漯薯10 号、漯徐9号、普薯32、烟薯25 和漯薯15 号差异不显著。广薯87、漯薯11 号、漯薯14 号、漯紫4 号的最长蔓长在3∶1 套作种植时均小于2∶1 种植,其余品种则表现相反。这表明在3∶1 和2∶1 套作模式之间,由于甘薯品种的差异,对最长蔓长影响亦不同;而套作与纯作相比,甘薯品种差异对最长蔓长影响一致。

表2 套作模式对不同甘薯品种最长蔓长的影响 (cm)

2.3 套作模式对不同品种甘薯分枝数的影响由表3 可知,纯作时,广薯87 分枝数最多,达14.8 个,漯薯10 号最少,为7.4 个,二者差异显著,其余8 个品种相互之间以及与广薯87 和漯薯11 号之间,均无显著差异。3∶1 套作模式下,广薯87 和普薯32分枝数分别高达16.2 个和15.0 个,烟薯25 最少,为5.6 个,极显著低于前二者,漯薯10 号、漯薯14 号、普薯32、商薯19 和漯薯15 号相互之间及与广薯87 之间均无显著差异,漯薯11 号、漯徐9 号和漯紫4 号相互间无显著差异,但显著低于广薯87。2∶1 套作模式下,广薯87 分枝数最多,达16.8 个,烟薯25 最少,为6.3 个,广薯87 显著高于烟薯25 和漯紫4 号,但与其他品种间以及其他品种相互之间均无显著差异。

漯紫4 号在2 种套作模式下种植分枝数相同,漯薯10 号、普薯32 和商薯19 的分枝数在3∶1套作种植时比2∶1 的多,其余品种表现相反;套作与纯作之间,广薯87、漯薯10 号、漯薯14 号、普薯32 和商薯19 分枝数套作时均高于纯作,漯紫4 号和烟薯25 则表现相反,漯薯11 号、漯徐9号和漯薯15 号则表现为分枝数3∶1 套作时低于纯作而2∶1 套作时高于纯作。表明甘薯套作与纯作相比较,由于品种差异,对分枝数的影响也不同。

表3 套作模式对不同甘薯品种分枝数的影响

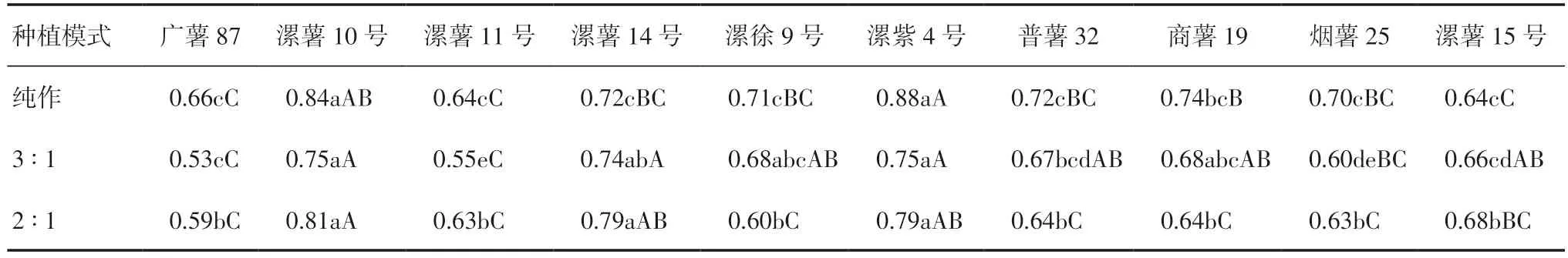

2.4 套作模式对不同品种甘薯茎粗的影响由表4可知,纯作时,漯紫4 号和漯薯10 号的茎粗较粗,分别达0.88cm 和0.84cm,漯薯11 号和漯薯15 号的最细,均为0.64cm,漯紫4 号极显著高于除漯薯10号外的其他品种,漯薯10 号极显著高于广薯87、漯薯11 号和漯薯15 号,且显著高于除漯紫4 号外所有品种。3∶1 套作模式下,漯紫4 号、漯薯10 号和漯薯14 号的茎粗较粗,分别达0.75cm、0.75cm 和0.74cm,广薯87、漯薯11 号和烟薯25 的较细,依次为0.53cm、0.55cm 和0.60cm,与较粗的差异极显著;漯徐9 号、普薯32、商薯19 和漯薯15 号的茎粗居中,漯徐9 号和商薯19 与最粗的3 个品种无显著差异,普薯32 和漯薯15 号则显著低于3 个最粗品种。2∶1 套作模式下,漯薯10 号、漯薯14 号和漯紫4 号的茎粗较粗,依次为0.81cm、0.79cm 和0.79cm,极显著高于除漯薯15 号外的其他品种;漯薯15 号为0.68cm,表现居中,显著低于前三者。套作与纯作之间,除漯薯14 号和漯薯15 号外,套作模式下茎粗均小于纯作;两种套作模式之间,漯徐9 号、普薯32 和商薯19 在3∶1 种植时茎粗大于2∶1,其余品种则反之。可见不同套作模式下,甘薯茎粗因品种不同变化趋势不尽一致。

表4 套作模式对不同甘薯品种茎粗的影响 (cm)

2.5 套作模式对不同品种甘薯产量的影响由表5 可知,纯作时甘薯块根鲜重高低依次为:普薯32>烟薯25>商薯19>漯薯11 号>漯紫4 号>广薯87>漯薯15 号>漯薯10 号>漯徐9 号>漯薯14号,普薯32 产量最高,达55900.94kg/hm2,极显著高于漯徐9 号和漯薯14 号,且显著高于漯薯10 号,而与其他品种无显著差异。3∶1 套作模式下,甘薯块根鲜重高低依次为:商薯19>普薯32>漯薯11 号>漯紫4 号>烟薯25>广薯87>漯薯15 号>漯薯14 号>漯薯10 号>漯徐9 号,商薯19 产量最高,达44362.87kg/hm2,与普薯32 和漯薯11 号无显著差异,极显著高于其他品种。2∶1 套作模式下,甘薯块根鲜重高低依次为:商薯19>普薯32>漯薯15号>烟薯25>漯紫4 号>漯薯10 号>广薯87>漯薯11 号>漯徐9 号>漯薯14 号,商薯19 产量最高,达45226.34kg/hm2,显著高于漯薯11 号,极显著高于漯徐9 号和漯薯14 号,而与其他品种无显著差异。

套作与纯作相比,3∶1 套作模式种植时漯薯14号产量较纯作增加18.77%,2∶1 套作模式种植时漯薯15 号较纯作增加3.99%,其余甘薯品种鲜产在套作时均不同程度下降;2 种套作模式之间,广薯87、漯徐9 号、漯薯11 号和普薯32 在3∶1 套作模式种植时较2∶1 时产量更高,其中漯薯11 号产量增加高达23.33%。总体上,3∶1 套作模式下,商薯19、普薯32 和漯薯11 号鲜产较高;2∶1 套作模式下商薯19、普薯32 和漯薯15 号鲜产较高。

2.6 2 种套作模式对麦薯复合群体土地当量比的影响由表6 可知,套作模式下甘薯小麦复合群体土地当量比均大于1,3∶1 套作模式下土地当量比大于2∶1 套作模式,表明2∶1 模式和3∶1 模式下均具有套作优势,3∶1 模式下套作优势更明显。

表6 2 种套作模式下土地当量比

3 结论与讨论

通过对2 种套作模式与纯作的研究显示,参试甘薯的最长蔓长比纯作减小,套作模式种植时,甘薯生长所需肥料,全部于小麦播种时作为基肥撒播,小麦生长先吸收利用了部分肥料,可能造成套作时甘薯所能利用的肥料尤其是氮肥较纯作时下降,从而造成最长蔓长变短。分枝数和茎粗与纯作相比,有增有减,考虑由于甘薯品种的差异,尤其是参试品种的茎粗只有漯薯14 号和漯薯15 号较纯作增加,其余参试品种茎粗均呈不同程度下降趋势,说明由于品种的不同,对甘薯分枝数和茎粗的影响较大。研究还发现不同甘薯品种和不同种植模式,对甘薯茎粗和分枝数影响不明显,但对甘薯最长蔓长影响显著,这与已有报道不太一致[7],可能与试验套作的作物以及地理环境等不同有关。

纯作模式下小麦产量与3∶1 套作模式无显著差异,但极显著高于2∶1 套作模式。小麦的产量与千粒重、抽穗期小穗数、乳熟期结实粒数以及生育期积温等有显著关系[8],有研究表明玉米/甘薯套作模式下,土温净作高于套作,土壤水分套作高于净作[9],麦薯套作中是否存在同样问题以及对小麦产量的影响程度有待继续研究。

参试甘薯品种在套作模式下产量与纯作相比,广薯87、商薯19 等8 个品种的鲜产均不同程度下降,这与已有研究一致[4,10],套作时甘薯生长受到一定阻碍,影响后期甘薯块根生长。但漯薯15 号和漯薯14 号却表现增产,这与薛宪等[11]研究结果不完全一致,可能跟甘薯品种和套作作物的差异有关;有报道玉米/甘薯套作时不同甘薯品种具有不同的最适共生期[9],甘薯/小麦套作中也可能存在同样的问题。研究套作模式下甘薯茎粗变化时发现,这二者茎粗较纯作均增加,是否因为茎粗增加更有利于二者最大限度吸收传导养分而造成产量增加[7],有待进一步研究。纯作时烟薯25、商薯19 和普薯32的鲜产量位居前三,但3∶1 套作模式下,商薯19、普薯32 和漯薯11 号鲜产量位居前三,2∶1 套作模式下,商薯19、普薯32 和漯薯15 号鲜产量位居前三,说明麦薯套作兼用型(漯薯11 号和漯薯15 号)甘薯产量较高,这与薛宪等[11]研究的兼用型甘薯套作较高产一致;同时漯薯14 号和漯薯15 号分别在不同套作模式下较纯作产量增加,考虑可能是由于品种差异,但具体原因有待进一步分析。

土地当量比是衡量间套作体系产量优势的指标,LER 大于1,即表明具有套作优势[4]。小麦套作不同甘薯品种时,复合群体的土地当量比均大于1,参试品种在3∶1 模式种植下比2∶1 更具有套作优势,说明随小麦套作行数增加LER 有增加趋势,这与已有研究一致[12],3∶1 套作作物种间竞争更易达到平衡[1]。本研究结果显示,麦薯不同行比套作种植时,3∶1 模式较2∶1 模式更具套作优势,是否还有更适套作模式,可以继续做深入研究。研究麦薯套作模式的增产因素,除了最佳套作品种的筛选,还要进一步研究密度、施肥等栽培措施对鲜薯产量和商品薯率的影响[13]。