基于低影响开发的城市道路优化设计研究

魏国容

(中国市政工程西南设计研究总院有限公司,四川 成都 610000)

0 引 言

随着现阶段不透水铺装覆盖面逐渐扩大,自然水文环境被严重破坏,高强降雨天气极易引起城市排水管网系统崩溃,从而导致内涝发生[1-3]。海绵城市建设理念和低影响开发(LID)理论由此提出。利用土壤及水文自然途径维护自然水质,并通过低影响小规模措施对径流雨水进行控制,避免内涝问题的出现[4-5]。

国内外已针对低影响开发技术在城市雨洪优化方面展开了诸多研究。王书敏等[6-7]针对绿色屋顶这一低影响开发措施进行了研究,认为绿色屋顶可以有效缓解酸雨,净化雨水径流水质。马姗姗等[8-9]针对生物滞留池方案的增渗及雨污净化能力进行了研究,认为其降低径流量能力相较平凸绿地有着明显优势。在与道路相关的透水铺装低影响开发措施方面也有一定的研究基础,龚应安等[10-11]主要研究了透水铺装对降低径流、铺装增渗方面的能力。赵现勇[12]则重点考虑了透水铺装层的结构设置对污染物处置能力的影响情况。

综上所述,现有针对低影响开发措施的研究主要集中在对径流污染物的处置及雨水径流量削减方面,而针对低影响开发措施在道路设计方面的应用研究仍有着较大空白。本文将依托低影响开发理论对城市道路进行优化设计,旨在探索出适用的低影响开发设计方案,为海绵城市建设提供参考依据。

1 城市道路设计特征

1.1 试点区概况

我国部分城市道路、河网交错密布,本文以浙江绍兴某试点区为例,进行城市道路设计特征分析。该区水域面积占比为13.8%,河道占比为3.1 km/km2。区域内城市道路总长度为104.6 km,包含雨水管口228 个,平均每458 m 道路设有一雨水管口,超量径流雨水采用漫流入江河的方法排除,最大限度降低内涝可能性。

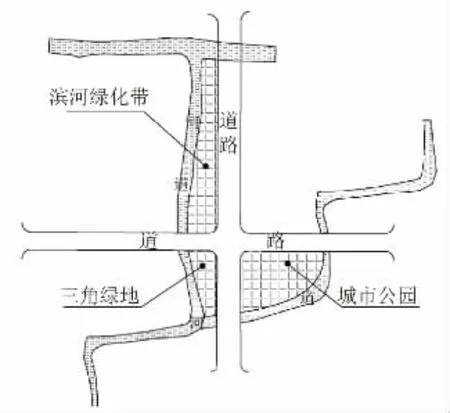

该区分布有大量绿地,其整体布置情况如图1 所示。绿地设置于河道网络、道路网络之间,按照绿地面积大小可设计为滨河绿化带、城市公园等,其空间分布可为道路排水提供便捷条件。

图1 绿地空间分布示意图

该试点区雨水管口分布密度相对较小,却存在丰富的绿地。以DHI MIKE 计算软件模拟评估试点区的排水能力,发现:58.36%的管道重现期小于6 个月,71.03%的管道重现期小于24 个月,该试点区的整体管道排水能力相对较弱。

统计试点区模拟的内涝风险:设置30 a 一遇的降雨标准,内涝风险面积达35.94 hm2,低风险、中风险及高风险面积占比分别为1.31%、0.54%、0.21%。如果能保证内河水位处于安全范围,则试点区中心位置不易产生内涝状况。

1.2 城市道路设计要求

该试点区除面临管网排水能力欠缺的问题外,还存在面源污染大的情况。为有效利用试点区丰富的绿地条件,对城市道路设计提出以下要求:

(1)因地制宜地利用道路范围内绿地储排水空间,从径流直排模式转化为低影响开发措施综合利用,增加径流排水路径长度,除排水外,增添渗水、蓄水等功能,限制径流峰值。

(2)充分利用路面横断面、纵断面、路基及路面优化设计,提升城市道路系统排水能力。

2 道路工程低影响开发措施

结合城市道路设计要求,试点区在道路设计过程中,充分考虑低影响开发措施:一是选取径流控制效果佳的方案,包括透水沥青路面、透水混凝土路面、透水砖铺装及下沉式绿地等单项设施;二是选取去除径流污染物较佳的低影响开发措施,包括植被缓冲带、植草浅沟等。

3 低影响开发优化设计理论

3.1 道路雨水低影响开发系统

传统道路设计方法将道路分为不同等级、不同断面,在此基础上,结合低影响开发理论,进一步划分道路红线范围,即红线范围外和红线范围内。

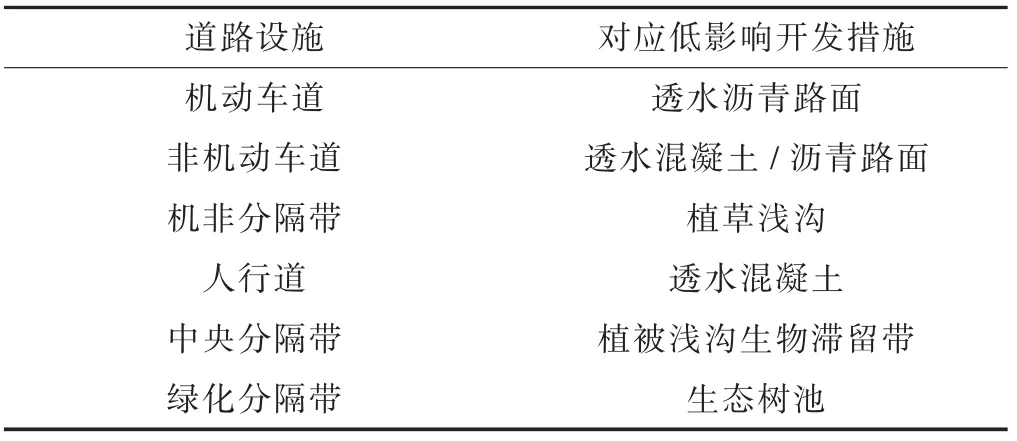

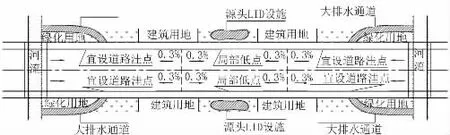

城市道路设计中,横断面包含机动车道、非机动车道、机非分隔带、人行道、中央分隔带等,结合低影响开发理论,合理设置各处径流分流设施(见图2),设置红线内低影响开发设施(见表1)。

图2 横断面低影响开发设施示意图

表1 红线内低影响开发措施对应表

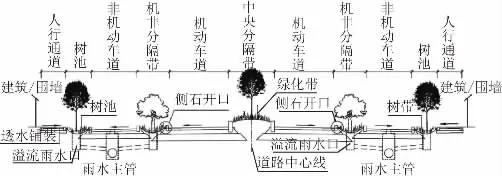

道路雨水低影响开发系统总体布置情况如图3所示。

图3 道路雨水低影响开发系统总体布置图

红线外的道路下垫面常见3 类,即滨河绿化带、开放绿地以及硬化地面。针对滨河绿化带的低影响开发措施有生物滞留带、植草浅沟等;针对开放绿地的低影响开发措施有雨水湿地、雨水塘和生物滞留带等;针对硬化地面的低影响开发措施有透水混凝土及透水砖等。

3.2 道路排水与雨水衔接系统

综合利用低影响开发理论,对坡面坡向、分隔带位置以及横断面型式进行空间综合设计。为有效衔接道路排水与雨水系统,在设计过程中引入雨水排水设施及引流设施。

(1)雨水排水设施

雨水排水设施这一低影响开发措施,能够很好地衔接道路排水与雨水系统,常见的手段有溢流雨水口和导流管。

溢流雨水口常和生物滞留池综合利用,当洪峰径流量超限较多,可实现溢流排水,一般设置于汇水面最低高度位置,其顶部略低于路面35~45 mm,同时应超出绿地面55~95 mm。溢流雨水口的排水能力直接决定了其服务汇水面积,其过流量要在雨水管设计重现期流量的2 倍左右,并依照当地内涝防治要求进行检核。雨水口要设置截污设备,例如截污篮等,防止溢流污染物直接排放到周边场地。

导流管的主要作用体现在增渗和雨水回收,常与透水铺装、植草浅沟、生物滞留池配合使用。导流管的管径和布置密度应大于设施最大入渗量,可通过计算确定。计算形式应视情况分别选取孔口自由出流、孔口淹没出流两种计算形式。导流管埋管坡度应因地制宜确定,通常坡度大于0.005。

(2)雨水引流设施

雨水引流设施包含侧石进水口和机非分隔带过水设施。

为确保路面径流能够顺利排至分隔带的各项低影响开发设施中,要在侧石处设置进水口,其设置数量要综合考虑每个进水口的进水量及路面汇水量。侧石进水口的设置通常情况下为均匀排列,但当道路经过低洼处时可适当增加其设置密度。要保证单个进水口具备足够的宽度,以防被树叶等物堵塞,从而影响进水能力,其具体尺寸设置可利用堰流公式进行计算验证。

部分机非分隔带宽度较窄,无法在其中设置低影响开发设施。机动车道径流雨水需引流至红线外相关低影响开发设施内,机非分隔带过水设施由此产生,径流雨水可通过其穿越。机非分隔带过水设施密度同样需考虑其服务道路汇水面汇水总量、过水设施自身的过水能力,通常情况下为均匀排列,但在低洼路段可适当增加其设置密度。其流量计算方法采用明渠均匀流公式。

3.3 道路路面排水系统

城市道路路面综合排水系统优化设计,需将大排水系统、防洪系统、灌渠排水系统以及低影响开发系统等综合调用,从而最终实现降低城市内涝风险、阻滞面源径流污染物等目标。大排水系统是海绵城市建设的重要组成部分,可以有效解决径流雨水超流量排放问题,常利用调蓄设施和排放管理协同设计,从而控制径流雨水超流量排放。具体的排放措施包含生态沟渠、路面铺装等。3 类大排水系统构建类型如图4 所示。

图4 大排水系统示意图

4 城市道路优化设计

本文结合传统城市道路设计理念和海绵城市背景下的低影响开发理念特征,从4 个方面对城市道路设计进行综合优化。

4.1 横断面优化设计

相较于传统设计方法,分隔带宽度设计除考虑道路规范及城市规划要求外,还需密切结合低影响开发设施的宽度要求进行综合考虑。

考虑到城市道路景观设计,机非分隔带宽度一般应大于3 m,若其宽度小于3 m,则无法合理设置下凹式树带。若人行道外侧布有低影响开发设施,可通过调整人行道横坡排放朝向,引导雨水径流排入上述低影响开发设施内,在机动车道和非机动车道间设置预埋管件。

4.2 纵断面优化设计

除了考虑城市道路总体标高要求、规范要求外,道路纵断面设计应兼顾道路两侧用地低影响开发设施,优先利用横坡、纵坡将路面径流引入绿地,而城市道路最低处应靠近水体。

进行纵断面优化设计时:一要考虑将绿地设置在局部最低处,实现径流雨水的分散控制;二要利用城市河网,通过道路竖向系统在近水体处形成低洼点。优化设计如图5 所示。

图5 纵断面优化设计示意图

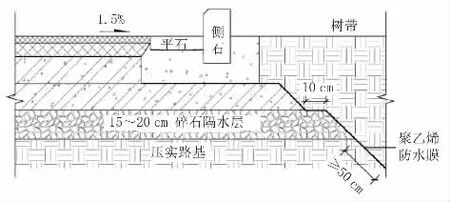

4.3 路基优化设计

基于低影响开发的城市道路路基优化设计,其重点在于降低地下水冲刷和地表水下渗。浸水部路基填料应选取清骨料,设置碎石层,防止毛细水上涌。在低影响开发设施和道路主体间设置防水层。防水层与路面的搭接端布设于侧平石下部,防水层向下延伸长度应不小于50 cm。路基优化设计如图6所示。

图6 路基优化设计示意图

4.4 路面优化设计

较为理想的海绵城市建设理念应在道路建设初期就将各类透水铺装路面材料应用起来。本文推荐,机动车道可采用透水沥青路面,非机动车道可采用透水沥青路面或透水混凝土路面,人行道可采用透水砖铺装。

5 结 语

针对城市因不透水铺装面积过大引起的排水能力不足、城市内涝等问题,本文提出利用低影响开发措施,对城市道路进行综合优化设计。在整体道路排水设计过程中,重点考虑雨水径流引导,并与常规道路设计手段相结合,对城市道路横断面、纵断面、路基及路面进行具体优化设计。探索出的低影响开发设计方案,可为海绵城市建设提供借鉴。