减害理念在禁毒防艾工作中的具体应用

孟聪,包涵

(中国人民公安大学 侦查学院,北京 100038)

禁毒工作中“减害理念”与“减害措施”的引入,不仅有着深刻的“实用主义”和“人道主义”渊源,而且深刻地影响并改变了艾滋病防治的思维及模式。“减害理念和措施”基础性的改变了政府及执法机关单一的参与模式,并成功的将社会组织和慈善机构加入成为禁毒防艾的参与主体;减害措施的应用不仅遏制了艾滋病日益泛滥的趋势,也将毒品治理推向了新的维度;减害理念的深入发展使得国际社会认识到,只有坚持发展正确的“预防为主”禁毒宣传,辅之以科学的减害手段,不断将毒品艾滋病的社会危害降到最低,才能更好实现毒品治理与艾滋病防治的 初衷。

1 问题的提出

自1981 年第一例患者出现以来,世界相继出现了艾滋病感染者。1989 年,我国云南省发现的164 名艾滋病患者,皆为共用针管注射海洛因的吸毒群体,毒品问题与艾滋病的交织使得其日益成为威胁公众卫生健康的巨大隐患。为了应对艾滋病的快速传播,减害理念措施开始引入。

在艾滋病出现以前,各个国家和地区都采取了不同的禁毒治理措施,打击的形式和方式虽有所差异,但大体上仍是“道德模式”影响下“国家意志”主导的司法惩戒模式。司法惩戒模式认为,吸毒者是“道德沦丧”的犯人,国家作为“家长”要通过隔离、监禁、肉刑甚至死刑等刑罚来教化吸毒者,并企图以教化的方式矫正吸毒行为。通过“惩罚”而实现行为“矫正”的禁毒方式虽然在一定范围内取得了一定的效果,但依旧无法解决毒情越发泛滥的现实。直到艾滋病的肆虐,夺去数千万人的生命后,各国政府意识到需要不惜一切代价尝试任何方法抑制艾滋病的传播时,减害措施正式登场。虽然最初减害措施的初衷并非对抗艾滋病,而且饱受“合法性”与“合理性”的诟病,但减害理念和手段的引入却成为限制艾滋病传播最有效的方式之一。此外,“减少伤害”理念的引入为治理毒品提供了新的思路,除了强打击之外,还可以选择一种更为平和、更人性的方式对待一个“患者”而非“犯罪人”。减害理念与措施的引入不仅更正了对待毒品问题的正确认识,而且为解决毒品问题开拓了新思路,同时也将吸毒人员的社会认知转变为“患者”,缓和了社会矛盾,从而为吸毒者戒毒康复后的社会回归提供了可能。

减害理念和减害措施的推广对于人类毒品治理模式的改变可谓是实现了里程碑式的发展。一方面,减害理念的实质是一种交换,它对部分司法权和执法强度的让步和妥协换取更低的社会危害。这种以微弱的让步所换来的是更高的执法效益及更低的社会危害,缓和了道德和伦理危机,减少了毒品滋生的犯罪,在某种程度上缓解了毒情。另一方面,减害理念的引入促使毒品政策转型,扭转了长久以来所固化的“刑法万能论”观点,即通过结构性创新实现预设目的,从而实现治理模式的多样化功能化①“道德模式”所主导下的禁毒政策往往以严厉的惩罚作为解决毒品问题的途径,认为约束吸毒行为的根本在于加大吸毒行为的惩罚从而形成威慑减少吸毒行为。。

此外,减害理念与手段的作用不仅限于艾滋病防治和毒品治理,其实际效益也符合经济学考量。此外,减害理念的主动干预措施以及帮扶救助的人道主义关怀更体现了人类文明发展长足的进步②据英国一项调查研究表示,在减害措施中投入1 英镑相当于为禁毒执法2.5 英镑的收益。。特别是对于吸毒者的人员关怀和帮助,很大程度上避免了他们走上犯罪的道路(以贩养吸等)。而正是减害理念的引入,改变了长久以来政府单一禁毒防艾的模式,使社会组织、公民、企业和慈善机构得以介入,从而真正实现了禁毒防艾工作的社会化。

2 减害理念的渊源

“减害”是指为减少某类物质或某种行为的危害,而通过采取减害措施、技术、手段或方法来实现将这种行为或物质的危害最小化的一种理念或思路。首先,减害理念运用的前提是确认某种行为或物质会产生危害,如辐射、噪声、强光等。其次,减害措施的用于要求该物质或该行为的伤害可以减轻而非完全避免,如果能完全避免则不需要减害。最后,减害措施的运用有可能在目标行为或目标物质发生危害前,也可能在危害发生时或危害发生后。减害理念绝非毒品领域所特有的,日常生活中也极为常见,如防辐射眼镜、防雾霾口罩以及过滤烟嘴、电子烟等。因此,减害理念的由来绝非偶然,而是执法经验和科学研究的沉淀。

在毒品治理中减害理念和手段的引入起源于20 世纪90 年代。国际减害协会(International Harm Reduction Association)将减少危害(Harm Reduction)定义为旨在减少药物使用、毒品的社会危害以及降低政策和相关法律的危害。减害以正义和人权为基础——它注重积极的改变,而不强迫、歧视或要求成瘾者将停止吸食毒品作为支持的先决条件。它包括一系列适用于改善个人健康以及社会服务的措施和手段。这些措施包括但不限于药物消费室、清洁针管交换计划、美沙酮维持疗法和就业计划、药物检查、过量干预、社会心理支持以及提供关于药物使用的安全信息。这些方法不仅具有成本效益,而且以证据为基础,并对个人和社区卫生产生积极影响。

2.1 吸毒行为难以禁绝

首先,吸毒行为从执法打击层面无法短期禁绝。我国自19 世纪上半叶即开始了百年禁毒征程,直到20 世纪50 年代才彻底将毒品灭绝,维持了近三十年“无毒国”的美誉。但改革开放后,毒品问题死灰复燃,我国虽采取了快速反应并以立法等方式严厉打击毒品犯罪,但我国毒情却愈演愈烈。犯罪学研究已证明,无犯罪的社会是不存在的。而对于吸毒行为的打击亦是如此,想要实现行为的矫正,仅凭监禁隔离是无法改正的。毒品犯罪是典型的无被害人犯罪,而吸毒行为更是如此,吸毒行为的隐蔽性使得公安机关无法将吸毒者一网打尽。禁毒执法力度和执法密度的加大不仅消耗巨大的人力物力,而且也分散了公安机关打击其他刑事案件的精力和注意力。禁毒专项行动虽然可以在短时间内,将毒情稳控到一定程度,但是专项行动后,由于缺少稳定的执法投入和执法强度,毒情往往会死灰复燃。关于毒品价格对需求的研究表明,尽管在短时间内加强执法密度可也减少毒品流通量造成毒价上涨,吸毒行为和毒品犯罪随之减少,但长久来看,毒品的价格无法对毒品的需求产生实质性的影响③一种毒品的价格上升,它的替代品的需求就会上升,而当前的新精神活性物质(new psychoactive substance, NPS)的泛滥更能解释这一现象,一方面新精神活性物质通过改变物质分子结构逃避法律的制裁,另一方面新精神活性物质(替代物)又能使吸食者获取欣快感。。

其次,吸毒行为从戒毒治疗层面无法短期禁绝。现代医学证明,吸毒之后,毒品在进入体内之后会作用于脑内的神经系统(奖赏系统),使人产生欣快感,从而使吸毒者产生心理依赖,除此之外毒品会机体发生适应性改变,一旦停止供药行为,身体就会感到极度不适并产生戒断反应。也就是说,吸毒者在吸毒以后,成瘾物质改变了大脑多巴胺奖励系统,使得吸毒者在吸毒之后获取极大的欣快感,但是强烈的刺激也使大脑为了适应这种欣快感而发生适应性改变,使得一旦中止供药行为,吸毒者就会感到极度的不适。某种意义上说,多巴胺奖励系统所发生的适应性改变使得吸毒者不再是健全的“人”,所以难以用理性“人”的治疗方式治愈吸毒者。为了获取多巴胺的奖励,吸毒成瘾者会不惜一切代价实施觅药行为,失去了对自己意志和行为的控制。

最后,吸毒行为从人类特性层面短期无法禁绝。只要人类存在,人的欲望存在,毒品问题就无法禁绝。吸毒行为是一种自然行为,就行为本身而言,与吸烟饮酒并不区别。对烟酒“上瘾”,同样也会对毒品上瘾,虽然烟酒戒除的难度较毒品低很多,但是仍然符合 “自然理论(Nature Theory)”。自然理论认为,毒品就是人的自然需求,与人的饥饿感、性欲等欲望一样,是人性“固有普遍的驱使”,所以人类追去精神刺激的内在动机是天性使然,而毒品正好可以满足这一自然的欲望。因此,减少犯罪行为不仅需要刑罚的制裁,还需要社会力量的整合。如当前盗窃案件的发案率降低不仅是执法打击的作用,同时也因科学技术的应用如摄像头的普及,以及现金流通量减少有关。此外,毒品巨大的经济效益也是难以实现禁种的主要原因,无法阻断生产也使禁吸难以实现。

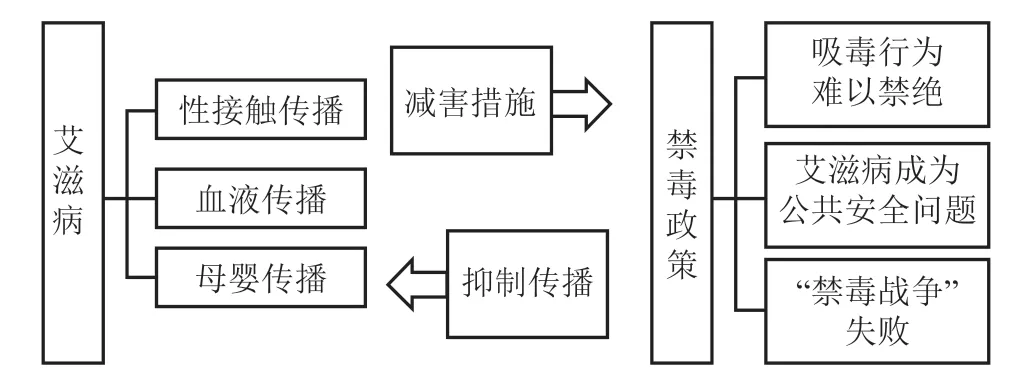

2.2 艾滋病与毒品相互交织扩大了艾滋病的社会危害性

艾滋病的泛滥使全球陷入了对艾滋病的恐慌。时至今日,艾滋病仍未发现可治愈的方式。对艾滋病的研究表明,艾滋病传染的方式主要是性传播、血液传播和母婴传播。经血液接触传播,每次的感染风险因每次危险行为的方式不同而有所差异。一般来说,一旦输入了患有艾滋病患者的血液,感染的危险几乎为100%④感染的主要方式有:1.共用针管吸食毒品;2.共用牙具或剃刀;3.使用未经消毒的医疗器具;4.使用未经消毒的穿耳针、文身器、洗牙机;5.输入了感染HIV 患者的血液;6.身体黏膜破损而与HIV 携带者的体液接触。。对于吸毒人员而言,静脉注射毒品是其感染艾滋病主要方式之一,对于东欧和俄罗斯等国家,共用针管静脉注射海洛因是艾滋病传染最主要的方式。艾滋病与毒品的交织,使其成为双生的世界公害。因此,艾滋病的防治,与打击毒品犯罪并行,成为20 世纪90 年代各国主要采取的方法⑤艾滋病某种意义上就是毒品问题的组成部分,而毒品问题又直接影响到艾滋病的传播。也就是说,打击毒品犯罪有利于遏制艾滋病的传播,同样对艾滋病有效的宣传及预防有利于减少毒品问题。。在“911”事件之前,艾滋病与毒品被认为全球共同抵制的公害问题,而两者紧密交融的关系加上艾滋病极高的致死率,使得社会公众普遍认为艾滋病防治是解决毒品问题的先决条件。

吸毒行为往往被看做“社会越轨行为”,吸毒者被视为“道德败坏者”和“自我沉沦者”。但公众并无对该群体展开过多关注,仅认为这一群体是无可救药者,无论是警察抓毒贩或抓吸毒者都是理所应当。世人所持冷漠的目光,并没有人认识到吸毒者的权益应该受到保护,而是认为吸毒者理应被隔离并惩戒。艾滋病出现以后,由于静脉注射毒品使得艾滋病在吸毒群体中广泛传播,而携带艾滋病病毒的吸毒群体不再是过去的某个“不可救药的群体”,而是一个潜伏在公众中的巨大隐患,他们直接参与公众的社会生活,加速了艾滋病的传播。因此,艾滋病与毒品问题的互生关系,使得在对艾滋病投入研究的同时对毒品问题开展研究,减害理念和手段得已推广。

图1 艾滋病与毒品政策转型

2.3 域外“禁毒战争”失败为减害措施的引入提供契机

美国自1914 年颁布《哈里森麻醉品税法》以来,一直在毒品治理方面投入了巨大的人力物力,虽然在美国的禁毒政策和禁毒实践取得了一定的成效,但仍然无法改变美国是全球最大的毒品消费国的现状。二战后,美国一跃成为世界第一大国,并与前苏联一起拉开了冷战序幕。美国先是在1950—1953 年卷入朝鲜战争,紧接着又卷入了越南战争。20 世纪60 年代随着越南战争带来的惨痛伤亡,国内的反战情绪越发激烈。美国 “垮掉的一代人”掀起了一次次社会抗议和反战游行,在此背景下,大麻作为“嬉皮士文化”的象征,在躁动的60 年代广泛地传播,成为青年人彰显个性表达对政府抗议的“标志行为”。而身处泥沼的美国大兵们也在越南的热带雨林中大量的吸食海洛因,直接为“金三角”的崛起提供了毒品市场。越战结束后,美军在撤兵的同时也将海洛因带回了美国本土,美国的毒品问题日趋严峻。为了应对毒品的挑战,美国里根总统执政时期发起了“毒品战争”(war to drug),美国为禁毒战争投入了近万亿美元,虽然取得了有效战果,但美国仍然饱受毒害,毒品吸食人数有增无减,而因吸毒致死的人数也逐年上升。不仅毒情没有缓解,反而使毒枭的势力越发壮大。在美国单边主义的影响下,墨西哥也开展了禁毒战争,但是毒品“越禁越毒”。墨西哥的毒枭甚至一度使墨西哥成为全球谋杀率最高的国家,墨西哥政府也被迫妥协。种种迹象表明美国这场声势浩大的禁毒战争也终将失败。因此,打击毒品出现了一个悖论,即打击力度越大,毒品价格越高,而毒品的高价使大毒枭更容易化解风险,从而使贩毒组织日益壮大。而日益壮大的毒枭又使禁毒成本直线上升,形成了一个恶性循环,使一个个国家陷入禁毒泥沼。禁毒战争的失败也使全球认识到,单纯的强打击并以控制源头等方式来控制毒品是无效的并且是不切合实际的。

图2 美国“向毒品宣战”影响闭环流程图

3 减害理念与措施在毒品管控和艾滋病防治中的应用

3.1 美沙酮维持疗法

美沙酮维持疗法(methadone maintenance treatment, MMT)最早起源于1964 年的美国,美沙酮维持疗法是治疗阿片类成瘾的主要方式之一,通过美沙酮替代治疗,患者可以一定药量的美沙酮缓解海洛因成瘾的戒断反应,并通过一系列阶段化的治疗不断减少美沙酮的剂量,从而实现脱毒的目标。因为美沙酮本身也是一种毒品,所以美沙酮疗法亦受到“合法性”和“合理性”的诟病,即以吸食毒品的方式戒毒,有纵容吸毒行为的嫌疑,同时美沙酮也具有成瘾性,基于此种原因在艾滋病问题出现之前这一种治疗方式并未得到推广。而艾滋病的出现,为了减少注射海洛因而感染艾滋病,减少海洛因的吸食量与滥用规模是禁毒工作的重点。所以,作为阿片类成瘾治疗的替代物,美沙酮疗法得已 推广。

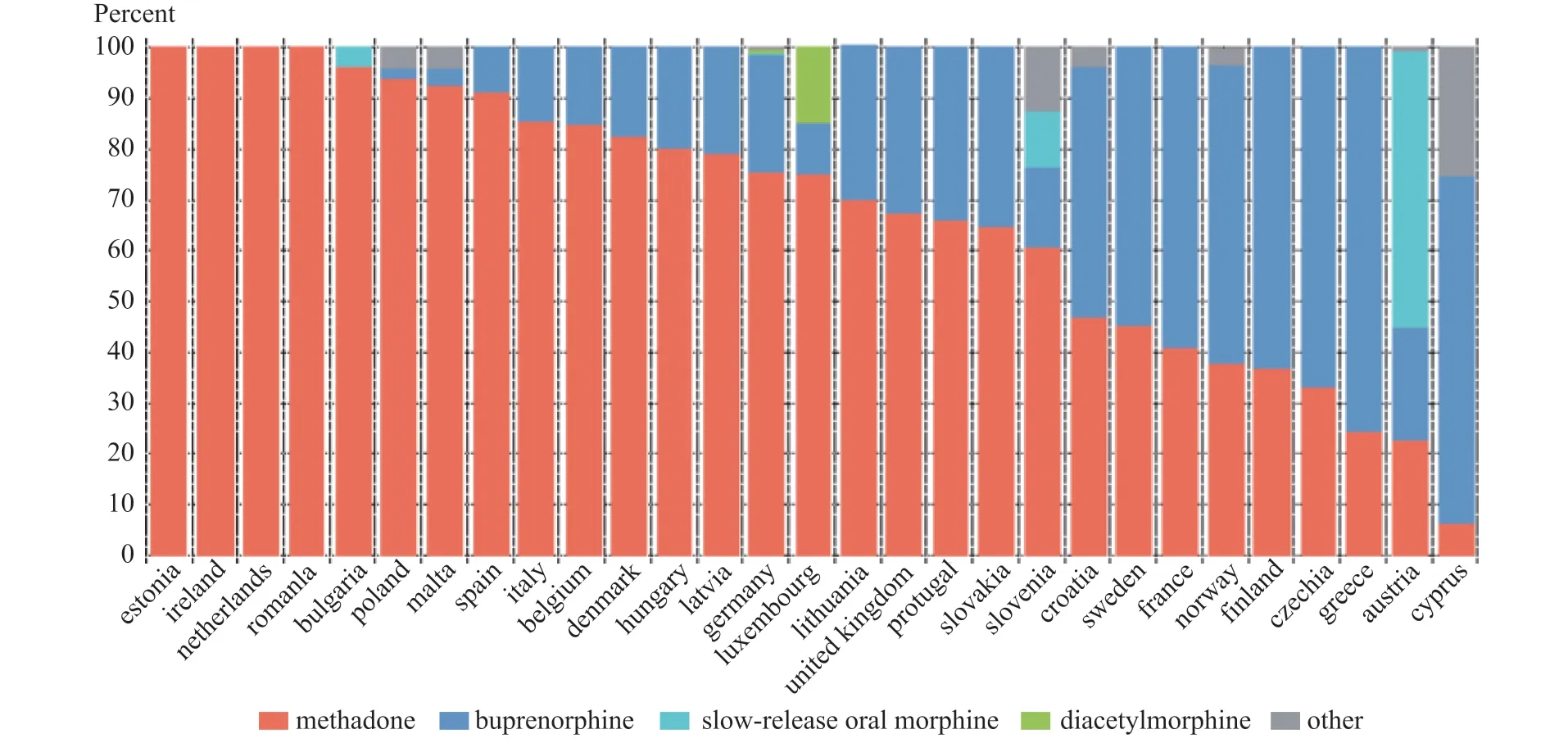

美沙酮维持疗法随着不断发展与推广成为世界上大多数国家所采取阿片类替代治疗的主要方式。而且美沙酮维持疗法显著的优越性也成为减害措施和理念推广的经验之一。

图3 欧洲国家中阿片类替代治疗措施类型的分布⑥图片来源:EMCDDA. European Drug Report 2019[EB/OL].(2019-07)Page71. http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/ 11364/20191724_TDAT19001ENN_PDF.pdf

首先,美沙酮维持疗法直接减少了海洛因的吸食行为,从而减少了静脉注射行为,在有效阻止艾滋病和乙肝传播的同时,也减少了毒品的消耗和毒品交易行为。美沙酮维持疗法以治疗的方式,实现了强打击,监禁隔离等措施实现不了的目标——使毒品市场萎缩并阻止毒品的蔓延⑦席晶晶,吴尊友.美沙酮维持治疗与针具交换干预措施的现况及进展[J].中国艾滋病性病,2010,16(03):334-336.。其次,国内的研究表明采取美沙酮维持疗法的经济效益最高,综合各项治疗方案的效益现值总额与成本现值总额之比,美沙酮门诊、康复戒毒、强制戒毒、劳教戒毒效益成本比率分别为20.19 ∶1.13 ∶1.11 ∶0.69⑧劳教戒毒已于2008 年6 月1 日《禁毒法》的实施而废止。。此外,美沙酮维持治疗所提供的药品由政府统一提供,从而压缩了毒品市场的空间价格,从而实现了黑市的打击。治疗的成本要比司法成本低得多,将吸毒者关押在监狱不仅消耗社会资源,而且使吸毒者在无法获取收入来源的同时难以戒断毒瘾极易走上违法犯罪的道路,但美沙酮维持治疗可以在治疗患者的同时,尽可能不影响患者的日常生活。最后,美沙酮维持疗法强化了对高危群体的管控和教育。一方面美沙酮门诊可以成为吸毒群体与治疗机构的沟通媒介,患者可以及时反馈并沟通从而实现治疗效果的最大化。另一方面,美沙酮维持治疗可以强化对患者及其他吸毒人员的教育,吸毒行为的隐蔽性使得吸毒群体更倾向于远离社会,不愿与社会或他人产生联系,而美沙酮门诊的存在可以加强与患者的交流和教育,在鼓励成瘾者戒毒的同时,也能给予成瘾者一定的关怀和帮助,更有利于成瘾者的社会回归。

3.2 清洁针具交换计划

清洁针具交换计划(needle and syringe exchange program, NSEP)最早起源于1984 年的阿姆斯特丹,但一开始并非用于艾滋病,而是用来预防静脉注射吸毒者中乙型肝炎(乙肝)的传播。但是,免费并大量的为吸毒人员提供针管,本身就有帮助吸毒之嫌,而正因此,妥协的第一步在于合法性问题的解决,是在合法性上做出解释,将清洁针管与吸毒人用过的针管进行交换,一方面既可以降低艾滋病通过针管静脉注射的传播率,另一方面也有利于对特殊人群进行管控。

清洁针管交换计划的试点也表明,免费提供清洁针具或像德国提供收取微薄费用的自动针管售卖机提供的清洁针具虽然会消耗巨大成本,但是比起对艾滋病的治疗,清洁针具交换计划费用就显得微乎其微了。清洁针具交换计划在不改变毒品消费的情形下,可以有效减少家庭和社区使用毒品的危害。据英联邦卫生和老龄部(Commonwealth Department of Health and Ageing)的一项独立审查表明,从1988 年到2000 年,澳大利亚使用清洁针具交换计划在2000 年前减少了2.5 万例艾滋病感染和2.1 万例丙型肝炎感染,到2010 年已预防了 4 500 例艾滋病死亡和90 例丙型肝炎死亡。

此外,据有关机构研究表明,治疗一个艾滋病患者的费用往往达到6 万美元,而平均每消耗1 000 美元的清洁针管可减少一个吸毒者感染艾滋病。此外,清洁针具交换计划和美沙酮维持治疗计划的执行,也体现了对吸毒者人性的关怀。清洁针具交换计划及美沙酮维持治疗计划也打破了长期政府主导的治毒模式,更多的社会组织和慈善机构也加入到毒品治理的合作之中,从而将毒品问题社会治理化,更为有效地解决了毒品所引发的深层社会道德问题。

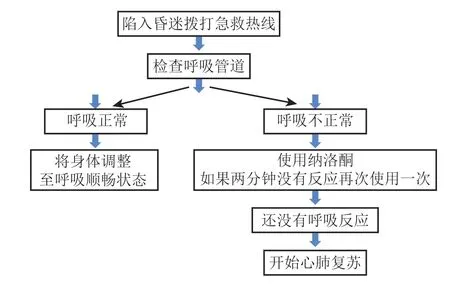

3.3 纳洛酮带回家项目

阿片类药品吸食过量致死是吸毒者死亡的主要原因,海洛因或其他阿片类药物往往会与其他镇静剂(中枢神经抑制剂)如苯二氮 类药物和酒精一起服用往往导致吸食过量,吸食过量往往会致使呼吸抑制从而导致心脏骤停⑨EMCDDA .Take-home naloxone[ER/OL].2019.8. http://www.emcdda.europa.eu/publications/topic-overviews/take-home-naloxone_en#panel5。阿片类药物过量可以通过纳洛酮 (naloxone)进行预防,纳洛酮是一种强效阿片类拮抗剂,通过与中枢神经系统的阿片类受体结合,可以缩小脑缺氧的时间迅速逆转阿片类药物的作用。纳洛酮带回家(take-home naloxone)项目是通过向吸毒者发放适量的纳洛酮,从而能够在成瘾者吸食过量时拯救吸毒者生命的减害措施。

图4 纳洛酮使用流程

美国食品药品管理局(Food and Drug Administration, FDA)于20 世纪60 年代最初发现纳洛酮并申请专利,并于1971 年批准了第一个用于静脉注射的纳洛酮溶液。1991 年意大利拉齐奥和皮尔蒙特地区的医生可以给患者提供纳洛酮。1996 年纳洛酮试点项目开始在美国十五个洲内开展。1998—2012 年,英国、德国、西班牙、丹麦、澳大利亚相继试点并推广了纳洛酮带回家项目。2012 年,一项联合国决议(Commission on Narcotic Drugs Resolution 55/7)指出,为了更有效地预防药物过量致死,需要大面积使用纳洛酮。2013—2019 年爱沙尼亚、挪威、冰岛、法国、立陶宛、加拿大、奥地利、瑞典、乌克兰、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦以及塔吉克斯坦也相继开展了纳洛酮带回家项目。其中多数国家所开展的纳洛酮带回家项目并不需要处方即可领取纳洛酮,同时除阿片类成瘾者外,其家人、伴侣、监护人等都可以免费领取纳洛酮。大多数国家会在发放纳洛酮前,开展教育培训,介绍纳洛酮的使用方法及相关干预措施,除纳洛酮外,还会随同发放清洁针具以及消毒 工具。

图5 纳洛酮带回家项目在欧洲使用的范围⑩图片来源:EMCDDA .Take-home naloxone[ER/OL].(2019-08)Page22. http://www.emcdda.europa.eu/publications/topic-overviews/take-home-naloxone_en#panel5

4 减害理念和措施对我国的借鉴意义

4.1 减害理念的借鉴意义

大量证据表明,在不同的社会、文化和经济环境中,减害干预措施是切实可行、有效、安全并具有成本效益的。大多数减害的干预措施易于实施且费用低廉,而且都对个人和社区卫生产生了强烈的积极影响。减害理念应用的前提之一就是认识到成瘾者不愿或者不能停止用药行为,减害措施可以鼓励其积极的寻求改变,而且减害措施是促进而非强制的,所以无论这种该变有多么微小都是有益的。二战后美国一跃成为头号经济强国,但经济鼎盛的同时,美国也成为世界上第一大毒品消费地,毒品形势非常严峻。

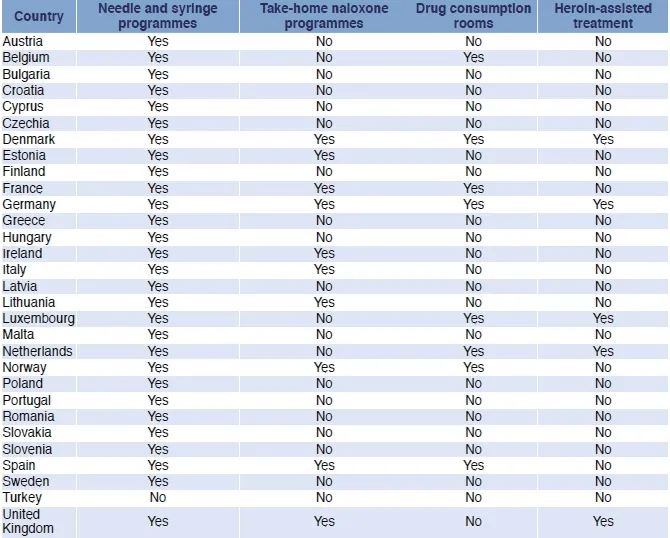

减害理念和措施的推广已成为全球毒品治理的发展趋势,欧盟国家减害措施正在逐步试点至推广更多的减害措施。

图6 欧洲各国可选择的减害措施11图片来源:EMCDDA . Germany, Country Drug Report 2019[EB/OL].(2019-07) Page17. http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11334/germany-cdr-2019_0.pdf

4.2 当前我国的减害措施与理念的应用情况

为了更好地应对艾滋病的挑战,我国也借鉴了清洁针具交换计划及美沙酮疗法等减害措施,减害措施的成功运用得到了学界的广泛认同12清洁针具交换计划自21 世纪初引入中国后,通过试点并不断推广,获得了学界和戒毒执法部门的认可。刘静,王婷婷,邹钰.国内外清洁针具交换现状[J].卫生软科学,2012,26(07):669-672.,但减害理念仍需进一步推广。

减害理念及相应的措施和运用不仅节约了经济成本,同时也带来了更好的社会效益13对于艾滋病及其他传染病的预防,预防投入往往收益大于治疗。同样美沙酮疗法的介入也使得海洛因的实际吸食量降低,从而起到抑制需求的作用。。减害的应用毫无疑问使“毒品治理模式”进入理性时代,从某种意义上看是司法权的微弱妥协,以轻微的法律代价换取更高的社会效益,但是对于禁毒乃至中国新时代国家治理而言,减害措施的推广不仅符合经济考量,减少毒品带来的社会危害,同时也体现了社会政策的人文关怀。