引江济淮工程对沿线产业生态化与生态产业化的影响

陈书琴,阎 苗,姜燕凡,夏安然,朱逸飞,柯贵鹏

(安庆师范大学资源环境学院,安徽安庆246133)

2014年5月,国务院总理李克强部署了加快推进的172项重大水利工程,引江济淮工程名列其中。2019年,水利部将其列为1号工程,该工程进入正式实施阶段。引江济淮是将长江水引向淮河的一项跨流域调水的大型综合性水利工程,该工程的启动标志新流域的诞生,促进了沿线水资源的均匀分布,加强了区域航运联系,将对区域产业结构产生深刻而长远的影响。研究引江济淮对沿线产业生态化和生态产业化的影响,不仅能在新流域诞生伊始抢占规划先机,为管理部门提供前瞻性参考,而且有利于积累科学数据和学术经验,为从流域诞生到成熟的“全生命周期”研究提供良好的开端,具有重要的学术价值。工程沟通长江、淮河两大水系,是跨流域、跨省的重大战略性水资源配置和综合利用工程,也是润泽安徽惠及河南的重大基础设施(航运工程)和重要民生工程。

一、引江济淮沿线城市产业结构现状及其变化趋势

通过资料调研获取沿线14个城市2014—2018年产业发展数据,对14个城市产业结构进行分类,研究沿线城市产业发展水平、分析各市产业生态化和生态产业化的现状。

(一)当前引江济淮工程沿线城市产业结构发展阶段不同

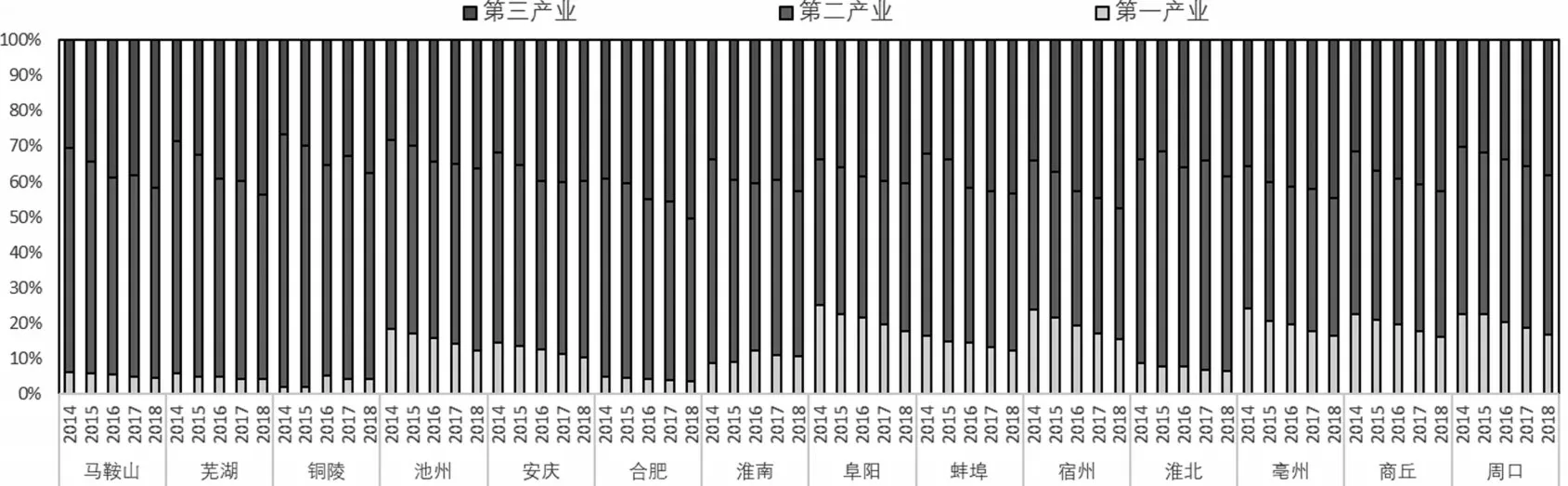

引江济淮沿线城市国民经济均以第二产业为主,第一产业(农业)占国民经济的比例大致呈南低北高态势,具体如图1所示。

图1 2014—2018年引江济淮沿线城市产业结构图

对沿线14个城市近5年三产占比做K-均值聚类分析后发现,马鞍山、淮北、合肥、铜陵、芜湖属于第1类,蚌埠、淮南、安庆、池州属于第2类,亳州、宿州、阜阳、商丘、周口属于第3类。根据相关规划,引江济淮工程沿线由南向北分属长三角、皖江和中原三个经济带,聚类分析结果亦与之相符。在第1类城市中,合肥、马鞍山、芜湖、铜陵等城市第一产业占比率远低于其他产业,第二产业与第三产业比例大致相似,呈第三产业规模不断扩大逐渐替代第二产业占据主导地位的后工业化特征[1-2],故上述4个城市应归于长三角经济带[3];虽然聚类分析将淮北归为第1类,但该市与第2类城市一样,第二产业比例最高,工业门类较为单一,应划归为皖江经济带[4-6]。而亳州、宿州、阜阳、商丘和周口等城市水资源短缺,城镇化发展缓慢,耕地面积大,第一产业占比相对于其他地区要高[7],可以归为中原经济带。

综上可知,引江济淮沿线城市产业结构存在较大差异,分别处于农业向工业转型、工业化及工业向后工业化过渡阶段三个层次,且大致呈地理位置越靠近发达地区,其产业结构发达水平就越高的趋势。因此,引江济淮工程的实施及江淮运河的运营,将会从水系上缩短城市距离,从物流、能流及技术流上加强沿线城市的交流,从而缩小沿线城市经济发展差异[8],促进产业转型,提升产业品质,从而为产业生态化和生态产业化打下互通交流基础。

(二)引江济淮工程实施以来沿线城市第三产业在差距缩小

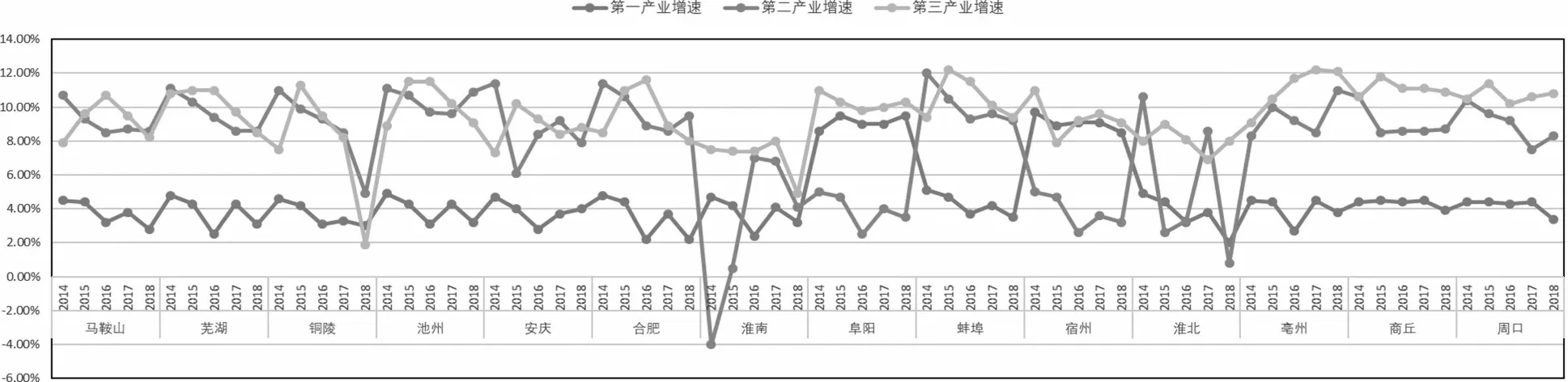

从三产增速来看,引江济淮沿线大多数城市第三产业增速最大(图2)。

图2 2014—2018年引江济淮沿线城市三产增速

由上图可知,除阜阳和宿州外,引江济淮工程沿线14个城市第一产业增速均在5%以下,其中马鞍山、芜湖、铜陵、池州、安庆、合肥、淮南、淮北及亳州第一产业平均增速低于4%。整体上看,第一产业增速呈中原经济带>长三角经济带≈皖江经济带态势。而从第二产业增长率看,长三角经济带城市、皖江经济带除淮南外其他城市5年平均增速均在8%以上,淮南第二产业5年平均增速仅为2.88%。而在中原经济带中,则有阜阳、宿州2个城市第二产业增率低于5%。自2016年以来,蚌埠、淮南两个城市第二产业增速均出现了持续下降态势,而淮北市第二产业在2018年甚至出现了负增长。上述3个城市属于引江济淮工程受水区,其经济高度依赖矿物开采,其第二产业的增速放缓,标志着沿线高污染高能耗产业的淘汰和转型,产业生态化已经成为经济发展的必然趋势[6,9]。

从第三产业增速上看,沿线城市基本稳定在8%以上,其中芜湖、池州、阜阳、蚌埠、宿州、商丘和周口7市第三产业增率超过10%,商丘和周口等市增速最快[10]。由上可知,第三产业增速较快的城市主要集中在皖江经济带和中原经济带。这反映了经济带间第三产业发展差距正在缩小。这固然得益于各市深化改革、大力调整产业结构的大政方针[11],但也离不开引江济淮工程的影响。引江济淮工程加强了沿线城市产业的互补性和互通性[12-13],自2016年起,引江济淮沿线长江经济带城市第三产业增幅均有所下降,而中原经济带城市则提速追赶。这表明,引江济淮工程对三个经济带第三产业发展差异的缩小具有显著贡献。

(三)引江济淮工程对沿线产业结构的实质性影响已初显端倪

按照工程计划,2022年引江济巢段将全线贯通。当前,工程已经从拆迁、用工、消费(生活物资、租房)、纳税等方面对沿线的经济社会发展产生了影响。首先,拆迁会造成产业快速转型。工程I标段涉及的铜陵市枞阳县因工程拆迁286户总计1 418人,他们中的大多数原来从事农业生产,拆迁后将向手工业、服务业转型。这种转型绝大多数是能够刺激当地经济发展的。以2017年铜陵市城镇居民收入与农村居民收入之差(20 138.00元)计,拆迁户从农业生产中解放出来后,每年仅可支配收入即可增加2 000余万元。而在用工方面,仅I标段工地,当前已聘用11名当地村名从事工地看守、物资采购、后勤保障等工作。随着工程的持续推进,前期技术性工作完工后,后期对普通劳动力的需求将增加。预计I标段将用工160名左右,持续用工时间长达3年。而在消费方面,大量施工人员聚集,对生活物资和住房的需求将会增加。由于工程严格控制临时占地,故施工人员对租房的需求大大增加,2018年,枞阳县大湾村即有3户居民将房屋出租给施工队,每年租金总额约为6万元。而在纳税方面,仅C003-1标段,其缴付给当地财政的投资纳税总额高达7 110万元,个人所得税亦达到26万元/年。

当前,引江济巢段大部分工地已经或正在进行“三通一平”,工程已经对劳动力转型、消费市场、就业容纳及财政收入等产生了积极影响,当地民众收入普遍提高,消费市场扩大,就业率逐年扩大,财政收入稳步提升,为产业生态化及生态产业化发展埋下了伏笔。

二、引江济淮工程使沿线产业生态化和生态产业化成为必然

(一)沿线生态环境保护力度逐年加强、产业转型加速

为充分发挥引江济淮工程的生态功能,安徽省出台了《引江济淮工程沿线生态保护与旅游总体规划》[14],提出了6项生态保护对策,为沿线生态环境保护提供了科学指导。工程实施以来,沿线各级人民政府加强了生态环境保护力度,淘汰了一大批高污染产业,沿线产业转型加速。I标段所在的安庆市鲟鱼镇地为落实引江济淮沿线生态保护要求,积极行动起来,关停了原有的织网厂、造纸厂和兴达石料码头,并禁绝了河道采砂现象。而庐江县为配合C004、C006标段工程建设和运行,在环保管理上提出了圩口、灌区和水库达标,建设美丽河流的要求,对当地污染型企业如铜制造加工厂、塑料厂等进行整改,鼓励旅游和新能源产业发展,有力的推动了产业生态化。工程J010标段所在的寿县则围绕引江济淮工程做出了一系列规划,拟依托江淮运河建设生态旅游经济带,以文化旅游、航运交通及现代化农业积极推进产业生态化[15]。在各级人民政府的推动下,沿线城市环境保护力度逐年加强,各市原有产业向高新技术产业、旅游业、服务业转型,产业生态化进程加快。

(二)耕地占用促使第一产业向集约化和机械化发展

工程规划显示,引江济淮工程永久占地为85 078亩,其中耕地为53 425亩,临时占地185 862亩,其中耕地为146 598亩。对于永久占地中的耕地,本着耕地总量不下降原则,必定会通过土地流转、垦荒等手段予以补齐。而对于临时占地中的耕地,在工程撤离时,亦应予以复垦[16]。总之,引江济淮工程的实施,将使得沿线可供开发国土面积增加10%[14]。然而,由于工程对移民主要采取集中安置的方式,总计规划搬迁的农村人口高达54 279人(其中26%直接从事农业生产),集中安置必将导致大量农业人口转型,从而为沿线产业生态化和生态产业化提供更为强大的支撑。这就造成了耕地总量不变而从事农业生产人口急剧减少,使得第一产业不得不追求更为高效和集约的发展方式[17]。根据《引江济淮工程沿线生态保护与旅游总体规划》,复垦必须以“集约化”为方向,从而使沿线第一产业迅速由劳动密集型的精耕细作向规模化、机械化、绿色化方向发展。

(三)建材需求促成了沿线第二产业的快速高质量发展

引江济淮工程施工所用建材主要从当地采买。仅以建筑主材料水泥和钢筋为例,预计工程共所需水泥676.02万吨、钢筋71.38万吨。由于水利工程施工对耐酸、耐碱、耐压有特殊要求,故相关建材价格以特种材料价格计算。根据市场调研,一般耐酸水泥市价为1 200元/吨,三级抗震钢筋为3 400元/吨,可知上述3个工段仅钢筋水泥需求量市场份额分别高达钢筋38.336 2、62.665 4和4.388 8亿元,分别占各工程段城市总GDP份额的3.72%、6.33%和0.041%。由此可见,引江济淮工程施工材料需求市场份额巨大、品质要求较高,势必进一步刺激沿线城市钢铁冶炼、水泥矿山开采、化工等相关第二产业的快速高质量发展。

三、引江济淮工程为沿线产业生态化和生态产业化协同打下了坚实的基础

(一)工程平衡沿线水资源,为促进生态产业化和产业生态化提供了物质基础

在引江济淮工程沿线,有着众多的“焦渴型”区域。由于没有足够规模的地表水系,此类区域生态环境较为脆弱。该工程沿线菜子湖以北城市,几乎均存在着突出的水资源供需矛盾。如安徽省省会合肥市,其产水能力仅为安徽省平均水平的一半[14]。2010年以来,该市水资源生态容量均为赤字。由于总量性和质量性缺水并行,水资源已经成为合肥市社会经济进一步发展的瓶颈[18]。引江济淮工程调水量达到300立方米/秒,是2019年合肥市最大日供水量的15倍。巨额过境水量大大缓解了合肥市总量性缺水压力。而商丘市作为引江济淮工程江水北送西淝河线路的最北端,其水资源匮乏“病症”由来已久。截至2017年底,商丘市水资源总量为19.8亿立方米,其中80%以上为地下水。该市人均水资源量不足河南省水平的2/3,不足全国平均水平的1/8,是河南省最严重缺水的城市之一。而到2030年,引江济淮江水北送西淝河线,能为商丘市平均每年带来7.85亿立方米宝贵的地表水,这一数值到2040年将增加到9.83亿立方米[19]。引江济淮工程不仅能够扩容干旱地区水资源承载力、完善水资源结构、改良局地小气候,而且为此类地区产业结构的优化和调整提供了更多的机会,有助于产业结构彻底走向绿色、高效及可持续。

(二)工程打破沿线空间壁垒,为产业生态化和生态产业化提供了交通基础

与纯调水工程不同,引江济淮工程兼有航运的能力。根据《引江济淮综合说明》,工程建成后将形成具有II级通航能力的江淮运河,江淮运河在大柏店越过分水岭,形成了新的流域。虽然工程沿线几乎所有城市均呈现出第二产业占主导地位、第三产业增速加快的“二三一”格局[3],但第一产业在长三角经济带比例最高不超过6%,而在皖江经济带则为15%左右,在中原经济带则高达20%。由于长三角经济带与皖江经济带由长江勾连,近年来,皖江经济带开始承接长三角经济带产业转移,两地产业发展已经开始交融。但皖江经济带与中原经济带无水上交通,陆运大宗货物成本较高,故两个经济带间联系不强。而新流域的形成在减轻陆运系统负荷的同时,补充了陆运系统对大宗特殊货物运力的不足。据统计,内河航运系统将使皖江经济带与中原经济带间大宗货物运输成本降低20%以上[10]。江淮运河带来区域互补的同时,也会一定程度上消弭地区发展差异。另外,随着两地商贸交流的加强,发达经济带所引领的高新技术亦会随之交流。

总之,引江济淮工程通过航运将长三角经济带、皖江经济带与中原经济带连通起来,拉近了不同经济带的空间距离并打破了它们之间固有的空间屏障,深刻影响沿线产业布局、产业结构调整以及社会经济乃至文化的发展,为消弭沿线地区发展差异、促进区域一体化打下了良好的交通基础[20]。

(三)工程为产业生态化和生态产业化发展打下了社会基础

为研究工程对产业生态化和生态产业化社会基础的影响,对安庆市宜秀区螺山村、桐城市鲟鱼镇、孔城镇和合肥市肥西县小庙镇进行了入户调查和访谈,整个过程中总计发放问卷300份,收回有效问卷256份。结果如下:

首先,民众对引江济淮工程的环境友好性和公益性给与了充分肯定。据调查,有85.94%的民众对引江济淮工程持完全赞成态度,持不支持的态度仅为5.47%,另有8.59%的民众持无所谓的态度。在持支持态度的民众中,有67.58%的人认为引江济淮工程是利国利民的水利措施,能够为平衡水资源分配做出贡献。而有23.05%的人则认为该工程本质上是一个环保工程,它能够替代地下水,从而使中原地区快速扩大的地下漏斗区以及日益干旱的气候得到改善。在对持不支持态度的民众进行深入访谈后,发现几乎所有人都是因为拆迁补偿矛盾而导致对工程有意见。由此可知,该工程由于其环境友好性和公益性,在群众中有较高支持度。而人们对该工程的认识,将会深刻影响工程运行后政府和民间行为,为调整产业结构、发展生态经济打下良好的基础[21]。

其次,引江济淮工程显著提高了沿线民众生态环境保护意识。工程规划时间长,宣传充分,沿线民众对该工程较为了解。地理位置越接近工程,民众的生态环境保护意识就越高。民众不仅关注工程施工过程中产生的各类污染对自身环境的影响,也更为关心沿线污染源的排污情况。整个调查中,仅有6.64%的民众表示对周边污染源不太关注。而注意到污染源排污频次及排污量变化并结合工程进展进行对比的占39.84%,仅关注当前排污现象的占33.20%。而在更接近工程施工地的螺山村,有村民还同时反映了工程施工带来的噪声、扬尘等污染情况。由此可见,随着工程进程,沿线民众对于对环境的关注度从无到有,逐渐增强,民众对环境的要求也逐步提高,民众环保意识普遍增强。

再次,工程使得绿色发展理念逐渐普及。在论证和实施过程中,引江济淮工程引发了各界的广泛讨论,形成了很多生态环境保护热点话题,客观上宣传和普及了产业生态化和生态产业化理念。对问卷的统计可知,94.92%的被调查者认为这个工程类似大运河,对两岸经济会产生有利影响;90.63%的被调查者认为该工程生态环境保护意义重大,运行后将加大两岸生态环保力度。有被调查者表示,工程给两岸环境咨询、生态岸坡绿化维护、景观设计及旅游等行业带来了发展契机,为产业结构调整带来了新的平台。当前,沿线各市逐渐调整其发展思路,近几年来招商引资产业类型迅速向新能源、高新技术、新材料、现代服务业、云计算中心等新型绿色环保产业倾斜[22]。由此可见,从普通民众到决策者,皆已经树立了依托工程发展绿色产业的理念。

四、结 语

引江济淮工程将长三角经济带、皖江经济带和中原经济带城市串联起来,有利于发挥其互补性和互通性,可以进一步缩小沿线城市发展差距,为沿线产业生态化和生态产业化均衡发展提供了机遇。引江济淮工程实施以来,已经从居民收入、消费市场、就业岗位、财政收入等多方面对沿线经济社会产生了积极影响,为沿线优化产业结构,促进产业生态化和生态产业化提供了动力。从长远来看,引江济淮工程能够平衡沿线水资源,突破沿线干旱城市的发展瓶颈,能为沿线产业生态化和生态产业化提供物质、交通及社会基础。