健康视角下城市休闲绿地声景恢复性评价研究

费馨慧,林心影,陈智龙,邱水怡,宁春娇,黄启堂

(福建农林大学园林学院,福建福州350002)

0 引 言

随社会经济发展速度的加快和环境因素的变化,人们的生活节奏和工作压力不断增强。人们的心理疾病问题也因此日益突出,抑郁症、焦虑障碍症、失眠障碍症等心理疾病发病率呈逐年上升趋势[1]。特别是在当前全球疫情防控的大环境下,人们急需空间用以娱乐交流、舒缓压力,恢复心理健康。以风景园林为视角,城市休闲绿地作为重要的绿色基础设施,是公众日常进行休闲健身的重要公共空间之一[2]。研究表明,休闲绿地对改善精神压力、缓解人体疲劳和提升认知能力有显著作用,且证明休闲绿地与人类身心疾病的显著联系[3]。政府对于城市休闲绿地的投入加大,对城市休闲绿地提出了更多在心理健康恢复性方面的要求,使之承载了更多社会公共健康服务的功能[4]。目前人们关注的焦点多停留在视觉景观层面,却常常忽略了声景作为休闲绿地构成环境的重要因素[5]。因此,研究城市休闲绿地声景恢复性对疫情防控下维持公众身心健康具有重要的意义。

声景观(Soundscape)的概念最早在 20世纪 30年代由芬兰地理学家 Grance[6]提出。在 20世纪60~70年代,加拿大作曲家Schafer等率先展开声景观研究。他将声景观定义为“The Music of the Environment”(环境中的音乐),认为声景观是评价景观的另一种属性[7]。这一概念的出现促使人们对传统的视觉环境行为进行进一步的认识和探索。自此,国内外学者对声景观进行了一系列的研究,并把它应用到城市景观中,成为了城市休闲绿地的评价指标之一。国外不少地区将声景观列入到了城市自然景观的保护计划中[8]。国内外对城市休闲绿地声景的研究内容主要包括:声景评价、声音设计、声景感知、声景观偏好等。廉英奇等[9]运用声漫步法,对华侨大学的三个不同类型休闲绿地的声环境质量、声音构成、声景喜好等方面进行了研究,从而得到人们对不同类型休闲绿地的声景评价;蒿奕颖等[10]通过对英国相关成果、国家政策和前沿设计的研究,探索出声景在景观设计中的作用,如休闲绿地中植被所产生的声音可以为生物创造栖息环境等;洪昕晨等[11]运用计算机视觉技术,模拟匹配加拿大三个城市公园的鸟鸣声景信息,并构建出了城市公园鸟鸣声景感知模型,为景观设计师提供了设计依据。欧阳翠玉等[12]以南昌人民公园为研究对象,采用定量的方法分析老年人偏好与声音景观元素之间的关系,并得出老年人对自然类声音偏好度最高的结论。

声景恢复性评价也是近年来的研究内容之一,即人们通过感受环境声景达到缓解压力、放松情绪等恢复性目的,并对产生恢复性效益的声景观做出评价。恢复(Restoration)理论缘起于美国景观设计之父奥姆斯特德。他在设计中大量运用自然元素来为城市居民创造舒缓身心压力的场所[13]。随后,这样的景观理念逐渐受到了环境心理学者的关注。美国心理学教授Kaplan[14]于1983年首次提出以“恢复性环境(Restorative Environment)”的概念被。而声景与恢复性环境理论的结合较晚,目前研究体系尚不完整。现有研究大概分为三个方面:(1) 构建声景恢复性效益理论模型,对某一空间声景进行调查和心理测量,最终筛选出对环境具有正、负效应的声源,从而得到声环境品质提升策略[5];(2) 通过测量记录指定环境中某一路径上的某种声音,根据量表对比分析,并对受测人员进行压力测试,最终得到此类声景与感知恢复的关系,为今后恢复性景观中声景设计提供参考[15];(3) 研究声景观与视觉景观相互作用下对人精神的恢复性作用,探究更加有效提高精神恢复性能力的自然环境[16]。

对生物及其声环境之间关系的研究被称为声景生态学[17],它能使人产生心理感知[18]。声景生态学将声音分为地球物理声(Geophonies)、人工声(Anthrophonies)和生物声(Biophonies)三类[19]。其中,地球物理声指不具有生命特征的非生物发出的自然声;人工声指人为创造的设备发出的声音;生物声指具有生命特征的生物发出的声音。传统声学主要关注声音的物理属性,但声景并不局限于声音的物理属性[20],而更加关注其中的情感对环境产生的积极意义。心理物理学是通过将物理刺激量和心理感受量联系成一个函数的研究方法。运用心理物理学研究方法探索声景恢复性,通过定性、定量分析,建立组合模型,确定声景特征和被测者感知之间的关系,能够得到精确客观的评价[21]。因此,心理物理学方法比传统的问卷调查更具有客观普遍性。

声景难以进行量化研究,本文在健康视角下,基于声景生态学,通过群体层次分析法构建出声景恢复性评价体系,再利用心理物理学的研究方法,将声景出现频率的客观物理量与声景恢复性的主观评价值结合,找出两者之间的函数关系,构建城市休闲绿地声景恢复性评价模型,并希望通过此模型能够将声景出现频率的客观值转化为人们对声景恢复性的主观评价,从而对城市休闲绿地恢复性声景的营造及优化提升提供指导和建议。

1 研究区域概况

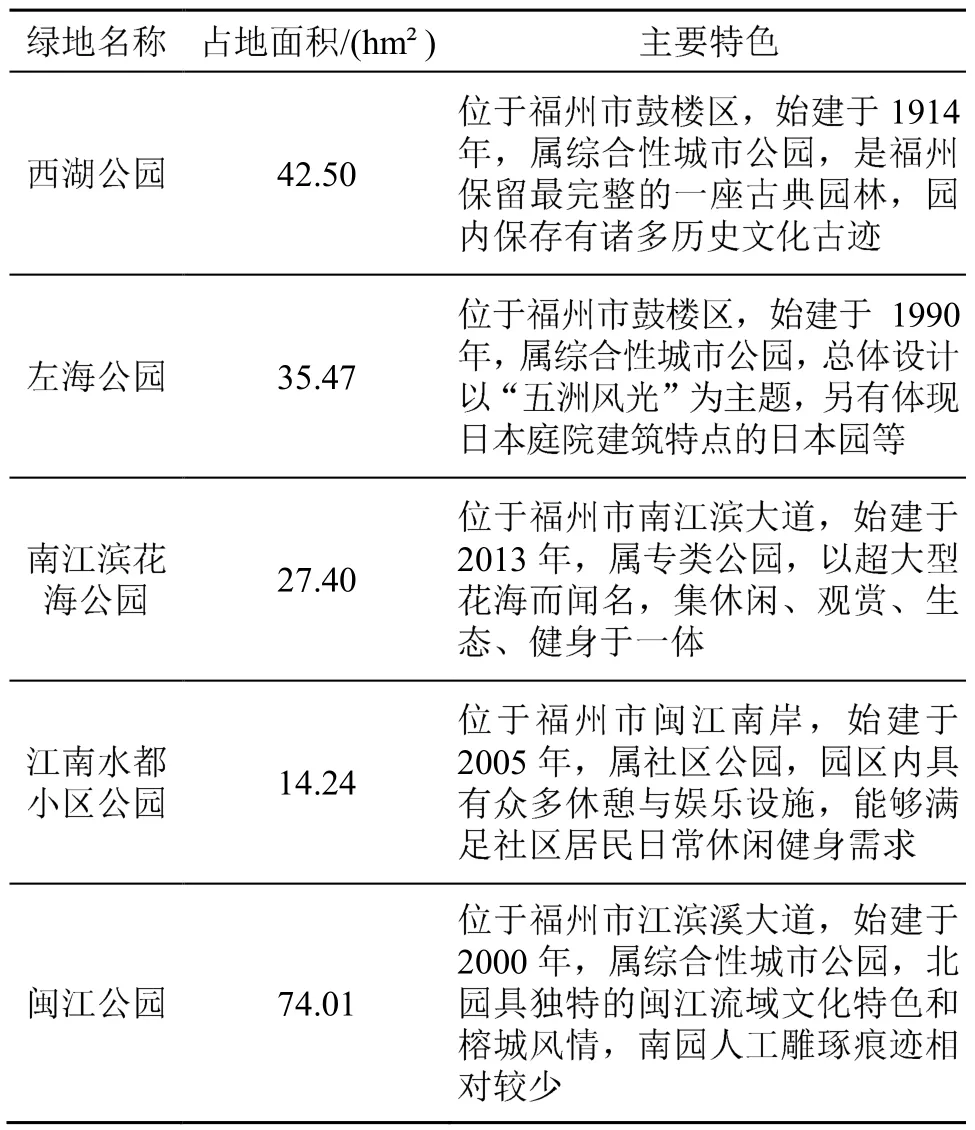

本文选择福州市的西湖公园、左海公园、南江滨花海公园、江南水都小区公园、闽江公园作为实验研究地。各园区的主要特征如表1所示。它们的建成时间均在5年以上,服务基础设施较为完善且公园管理水平较高,均具备丰富的植物配置与多样的水景类型,形成了优质的城市休闲场所。五座公园涵盖了综合性城市公园、专类公园及社区公园三种性质的休闲绿地,是福州市居民日常休闲健身、休憩娱乐的场所。其声景环境等均能够很好地契合本文的需求。因此,选择以上五个城市休闲绿地作为研究区域。

表1 研究区域概况Table 1 Regional overview of the study

2 研究方法

2.1 声景恢复性主观评价体系构建

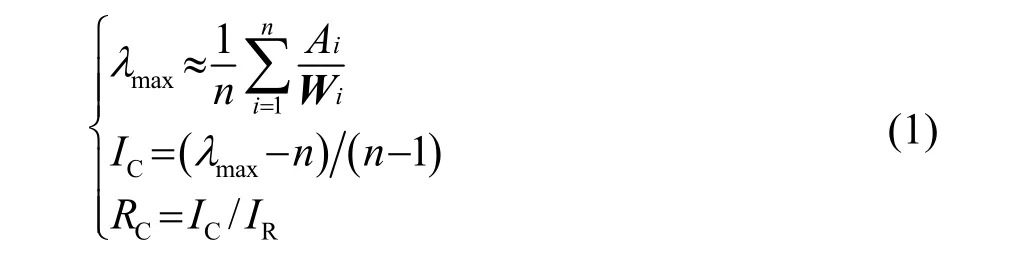

本文采用层次分析法进行声景恢复性评价体系构建。评价体系自上而下分为多个层次,最上层为目标层,即研究最终要获得的结果属性,在本文的声景恢复性评价体系中,目标层为“城市休闲绿地声景恢复性”;而准则层为目标层之下的一层,指对这目标层产生影响的一系列因素,本文中的准则层包含三个因素:人工声、生物声及地球物理声;同理,指标层指对准则层中各因素产生影响的因素,本文中的指标层为各准则层因素下对应的远离性、吸引与兼容性、丰富性。通过参考视觉景观恢复性评价体系的构建案例,同时结合声景的特质,向30位具有风景园林专业背景5年及以上的专家发放问卷,根据专家意见确定声景恢复性评价体系中的准则、指标层,以建立判断矩阵,再通过问卷的方式由专家分别对各准则、指标进行两两比较,判断其相对重要性,最终得到赋权结果。其中,在个体判断矩阵集结过程中,需对其一致性进行检验,一致性比率均小于0.1的为有效数据。通过加权几何均值法对结果进行集结。集结后的结果需根据式(1)进行一致性检验[22-24],均通过检验后可作为各准则、指标的最终权重值。

式中:Wi为判断矩阵特征向量,即各因子对应权重;Ai为向量A的第i个分量;n为向量数;λmax为最大特征根;IC为一致性指标;RC为一致性比率;IR为平均随机一致性指标。由以上方法可得到城市休闲绿地声景恢复性评价体系结构及赋权结果,进而得出休闲绿地声景恢复性评分与各指标之间的函数关系,再通过评价问卷的结果结合恢复性评价计算公式可以更为准确、合理地得到声漫步实验中所需的声景恢复性的主观评价数据。

2.2 声景恢复性评价实验

本实验的关键是客观声景出现频率数据的获取及主观声景恢复性评分的确定。实验选择在天气晴朗的非周末,在选定区域内沿主干道方向选取靠近主干道两侧且分布相对均匀的 10个休闲绿地区域作为测点区域。在各个测点区域沿指定路线进行每次10 min的声景恢复性体验,在声漫步过程中记录每类声景的出现时长,通过计算各类声景出现时长占总时长的比例得出声景出现频率的客观数据。在声漫步结束后,被试者根据本文建立的声景恢复性评价体系填写相关问卷,采用9分制打分法对该时间段内三类声景各项指标的优劣做出 1~9分的主观评分,再通过声景恢复性评价方程综合三项指标得分,计算出该区域内声景恢复性主观评价分值。为减小实验误差,提高数据的准确性,对每个测点区域、每个时间段的数据重复测量三次。实验中共50位被试,年龄在20~25岁之间,具有风景园林专业背景,能够很好地理解并执行实验流程。由此实验,可以获得休闲绿地中各类声景出现频率的客观值及声景环境恢复性评价的主观分值。将实验获得的主、客观数据进行拟合、比较,可得出最优的声景恢复性与声景出现频率的关系模型。

3 结果与分析

3.1 声景恢复性主观评价体系分析

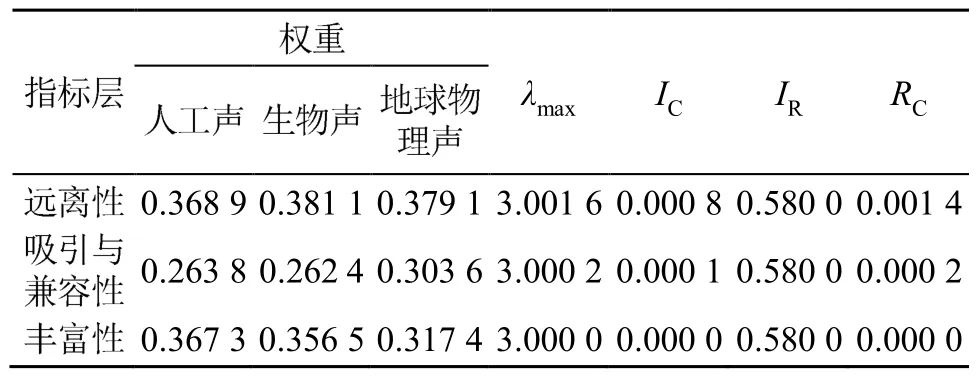

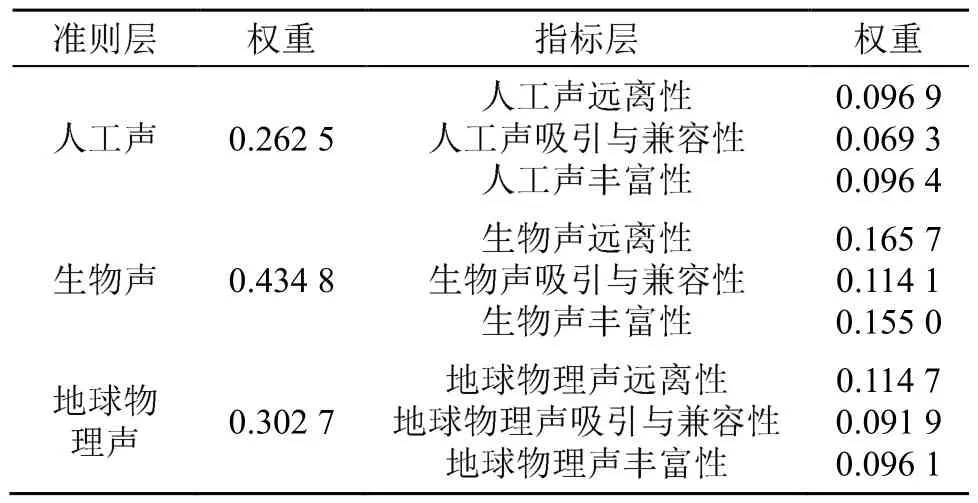

在声景恢复性主观评价体系构建的过程中,参考开普勒[14]提出的恢复性环境应具有远离、吸引、兼容、丰富的特质。远离性指个体现在所处的环境与其日常生活环境、心理状态、令人产生不愉悦的环境因素之间的差异性。吸引与兼容性中“吸引”指环境中某些特定的事物、事件或者过程本身,能轻易吸引人的注意力,令人对其产生兴趣;“兼容”主要指环境中个体行为、需求等与所处环境相互匹配的程度。在吸引与兼容属于同一维度的基础上,参考视觉景观的自评恢复量表的题项设置,根据专家意见最终确定了以人工声、生物声、地球物理声作为准则层;以三类声景分别对应的远离性、吸引与兼容性、丰富性共9项作为指标层的休闲绿地声景恢复性评价体系的层次结构。由专家问卷得出的声景恢复性评价体系中各准则、指标的赋权结果及其各自对应的最大特征根λmax、一致性指标IC、一致性比率RC以及平均随机一致性指标IR等检验指标,如表2所示,集结后的综合权重如表3所示。

表2 三类声景指标层权重Table 2 Weight of index layer for three types of soundscape

表3 声景恢复性评价体系层次结构及集结后综合权重Table 3 Hierarchical structure and comprehensive weight of soundscape restoration evaluation system

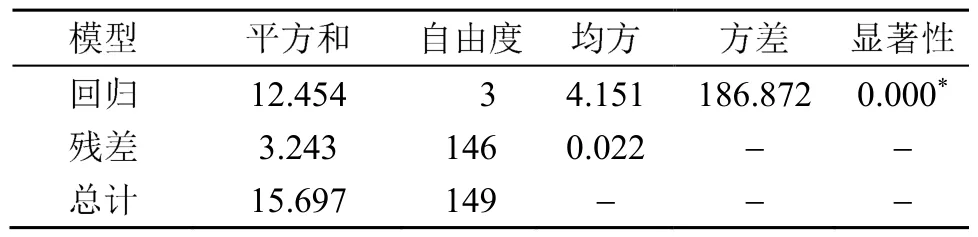

根据表 2,从三类声景各自的声景属性纵向比较来看,三类属性对声景恢复性评价的重要性程度较为一致,由高到低均为远离性>丰富性>吸引与兼容性。其中,对于人工声,远离性与丰富性对其恢复性影响的重要程度相近(0.368 9、0.367 3),且明显大于吸引与兼容性;对于生物声,远离性的重要程度(0.388 1)略大于丰富性(0.356 5),且明显大于吸引与兼容性(0.262 4);对于地球物理声,远离性的重要程度(0.379 1)略大于丰富性(0.317 4)及吸引与兼容性的重要程度(0.303 6)。从表3中准则层权重值结果来看,通过三类声景横向比较可得出在休闲绿地声景恢复性评价体系中,影响到声景恢复性评分的重要性程度由高到低的声音类型分别是:生物声(0.434 8)、地球物理声(0.302 7)、人工声(0.262 5)。且各类声景恢复性评价指标的重要程度综合排序为:生物声远离性(0.165 7)>生物声丰富性(0.155 0)>地球物理声远离性(0.114 7)>生物声吸引与兼容性(0.114 1)>人工声远离性(0.096 9)>人工声丰富性(0.096 4)>地球物理声丰富性(0.096 1)>地球物理声吸引与兼容性(0.091 9)>人工声吸引与兼容性(0.069 3)。综上所述,结合专家对城市休闲绿地声景恢复性评价体系的赋权结果,可以得出声景恢复性的评价公式为

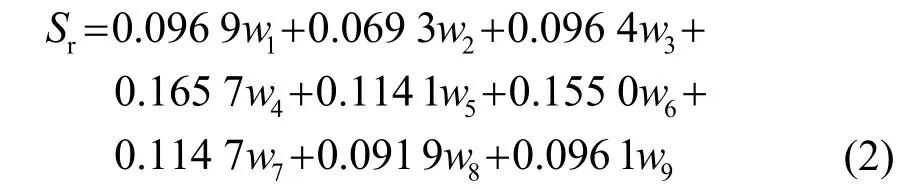

其中,Sr为休闲绿地声景恢复性分值;w1~w9为评价体系中对应的 9个指标的评价分值。通过式(2)可计算后续声景评价实验中声景环境恢复性的主观评价分值。

3.2 城市休闲绿地声景构成及其恢复性分析

根据前期实地调研及声漫步实验中声景出现频率的测量结果,统计出五个研究区域内均涵盖三类声景,每个研究区域内的每类声景中均包含不少于3种声音:人工声包含汽车行驶声、汽车鸣笛声、工地施工声及广播音乐声;生物声包含鸟鸣声、虫鸣声、交谈声;地球物理声包含风吹树叶声、流水声和水打荷叶声。可见研究区域内总体声景环境较为丰富。综合所有研究区域内三类声景出现频率的调查数据,得出城市休闲绿地声景环境中出现频率由高到低的声音类型为:生物声(0.624 7)>地球物理声(0.390 0)>人工声(0.236 0),且三类声景的出现频率的众数分别为0.2、0.7、0.3,由此可见福州市休闲绿地的声景环境的构成中,具有明显正向恢复性效益的生物声出现频率较高,而对恢复性效益有明显负向影响的人工声类声音出现频率较低,休闲绿地整体的声景种类较为丰富,声环境结构良好。

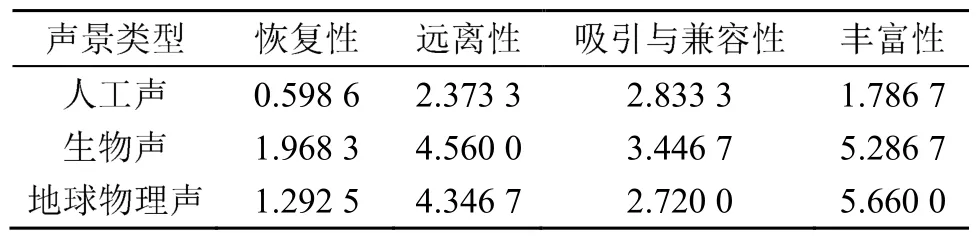

对声漫步实验得到的声景恢复性主观评分值进行描述性统计分析得出的结果如表4所示。城市休闲绿地总体声景环境恢复性评分均值为3.859 3(归一化后为0.528 8分),处于中等偏上的水平,总体声景的恢复性效益良好,同时具有一定的提升空间。进一步对三类声景恢复性效益评分分别进行分析,其中,人工声声景恢复性评分均值归一化后为0.253 3分,数据多分布在0.594 5附近,根据评价体系可计算得出人工声恢复性评价分值区间为0.262 6~2.363 4,表明城市休闲绿地中人工声恢复性效益总体处于较差的水平。由表 4可以看出,人工声对应的远离性、吸引与兼容性、丰富性三项指标分值均处于三类声景中较差的水平,尤其是其丰富性指标评分最低,需通过一定的设计手段进行干预,从而提升人工声的整体恢复性效益;生物声恢复性评分均值归一化后为 0.832 8分,评分多分布在 1.945 8附近,而其对应的恢复性评分区间为0.262 6~2.363 4,表明城市休闲绿地中生物声的恢复性效益总体评价较高,其对应三项指标评分均值如表4所示,可见吸引与兼容性评分相对其他属性略低,可主要针对此项内容进行设计干预,以进一步提高城市休闲绿地生物声恢复性效益;对于地球物理声,其恢复性评分均值归一化后为0.474 4分,评分分布在 1.311 1附近,其对应的评分区间为0.302 7~2.724 3,表明城市休闲绿地中地球物理声的恢复性效益评价处于中等略偏下的水平,在其对应的三项指标中,吸引与兼容性恢复性效益评分较差,有待提高。本文在文中的优化提升建议部分提出了具体干预手段。

表4 描述统计结果Table 4 Description of statistical results

3.3 声景恢复性与声景出现频率数据拟合及比较验证分析

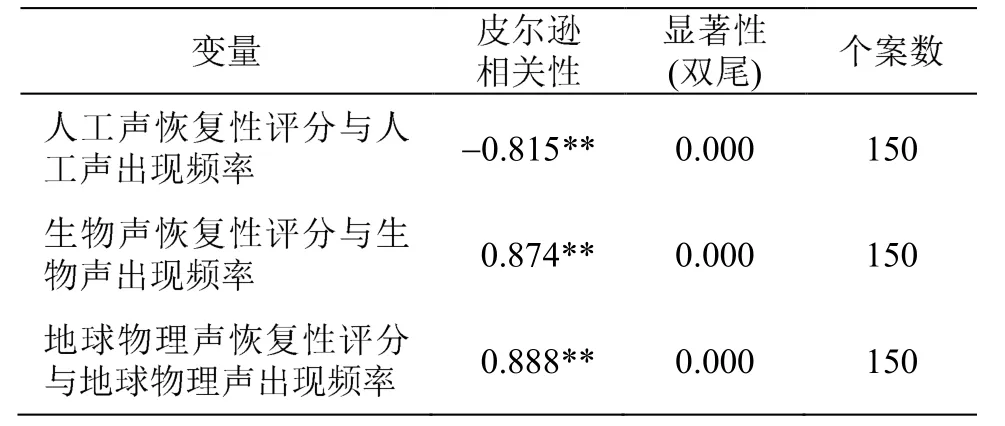

对声漫步实验获得的主观评分数据与客观出现频率数据进行皮尔逊(Pearson)相关分析,得到三类声景的出现频率与其对应的恢复性效益评价之间的相关性分析结果如表5所示。其中,人工声出现频率与其对应的恢复性评价之间存在显著的负相关关系。生物声、地球物理声的声景出现频率与其对应的恢复性效益评价之间均存在显著的正相关关系。由此可知,通过声景设计手段在一定程度上降低城市休闲绿地中人工声的出现频率,同时适当提高生物声与地球物理声的出现频率,可以达到提升整体声景环境恢复性效益的目的。

表5 声景出现频率与声景恢复性评分皮尔逊相关分析结果Table 5 Results of Pearson correlation analysis on occurrence frequency of soundscape and soundscape restoration score

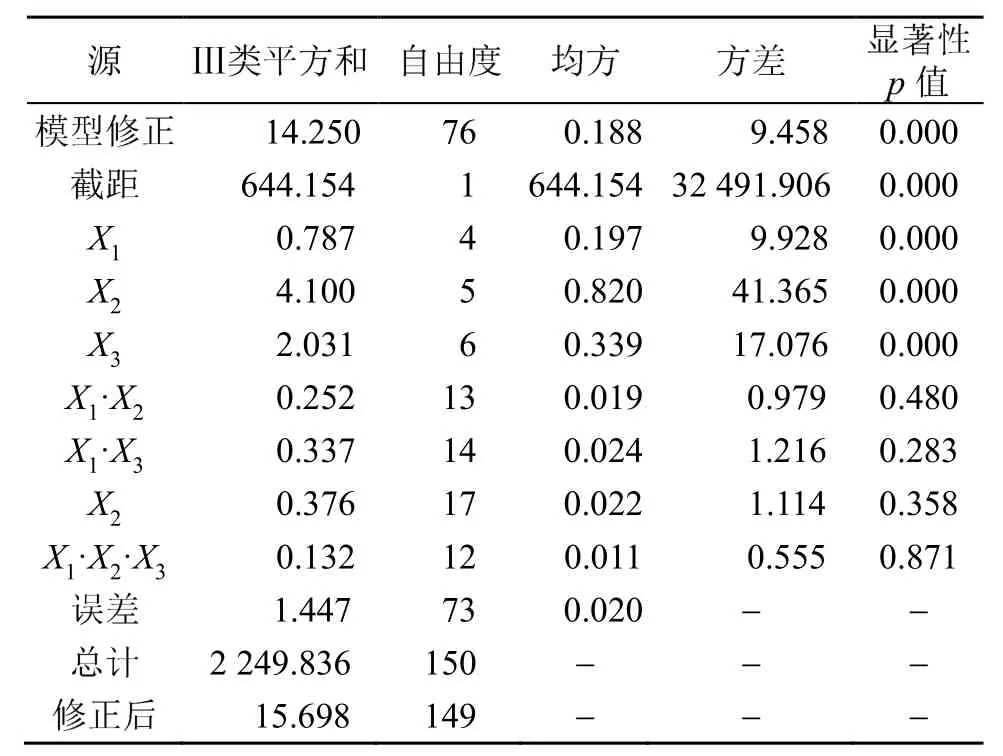

为进一步分析引起声景环境恢复性效益变化的主要因素,对三类声景主体间效应进行检验,得到的结果如表6所示。可见,声景恢复性的总变差可分解为八个部分,分别是由人工声、生物声、地球物理声出现频率不同引起的变差(f1、f2、f3)、三类声景交互作用引起的变差以及由随机因素引起的误差,f1、f2、f3分别表示人工声、生物声、地球物理声各自出现的频率。但根据各F检验统计量的观测值及其在一定自由度下对应的概率p值可以看出,在显著性水平为0.01时,可以认为不同的人工声、生物声、地球物理声出现频率下的声景恢复性评价总体均值存在显著差异,对声景恢复性评价的效应不同时为 0,即三类声景各自出现频率的不同水平对总体声景恢复性评价造成了显著影响;而各自对应的概率p值均大于0.01,因此可以认为三类声景不同的出现频率并未对总体声景恢复性的评价产生显著的交互作用。

表6 主体间效应检验结果Table 6 Test results of inter-subjects effects

根据以上相关分析及主效应检验的结果得出:本文所获取数据均满足曲线估算及多元回归分析两种数据拟合方法的选择条件。为找出声景出现频率的客观数据和声景恢复性评价的主观数据的最佳关系模型,同时采用以上两种方法进行模型估算。

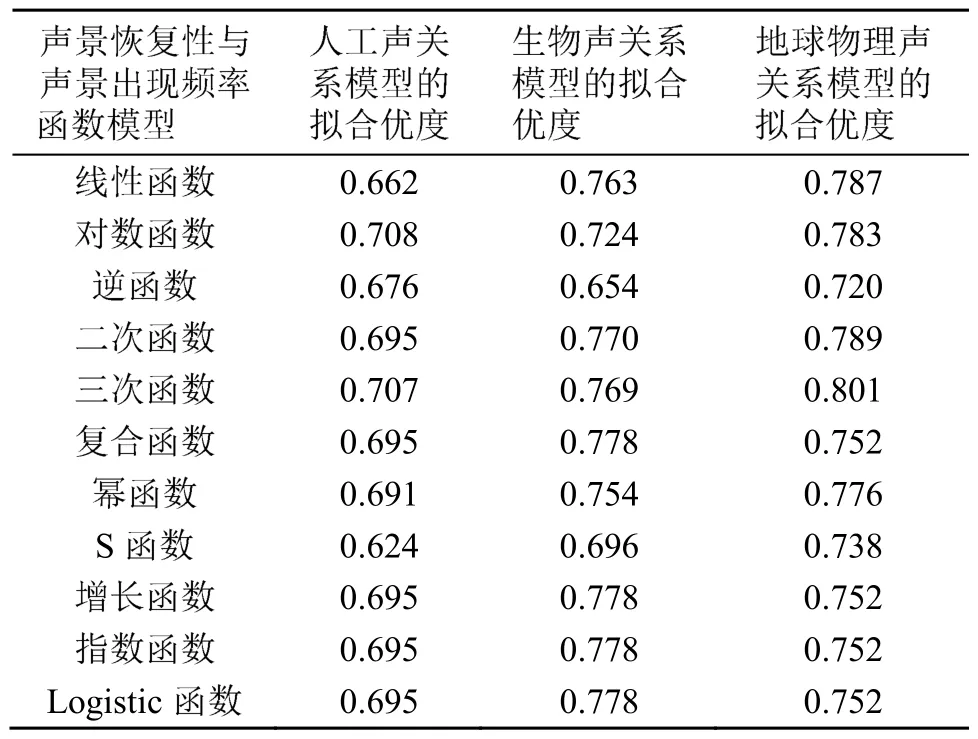

首先,通过曲线估算的方法分别对三类声景的主客观数据进行拟合。选择线性、对数、逆、二次、三次、复合、幂、S、增长、指数及 Logistic共11类函数模型进行拟合,整理得到三类声景主、客观数据关于各类函数的拟合优度数据如表7所示。

表7 主、客观数据拟合结果Table 7 Fitting results of subjective and objective data

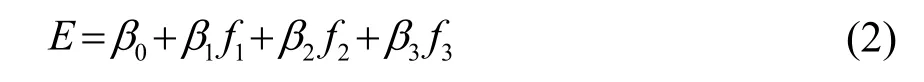

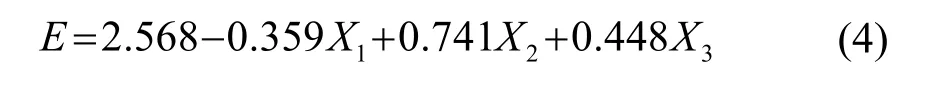

其次,通过多元线性回归的方法进行主客观数据拟合,建立三元线性回归方程为

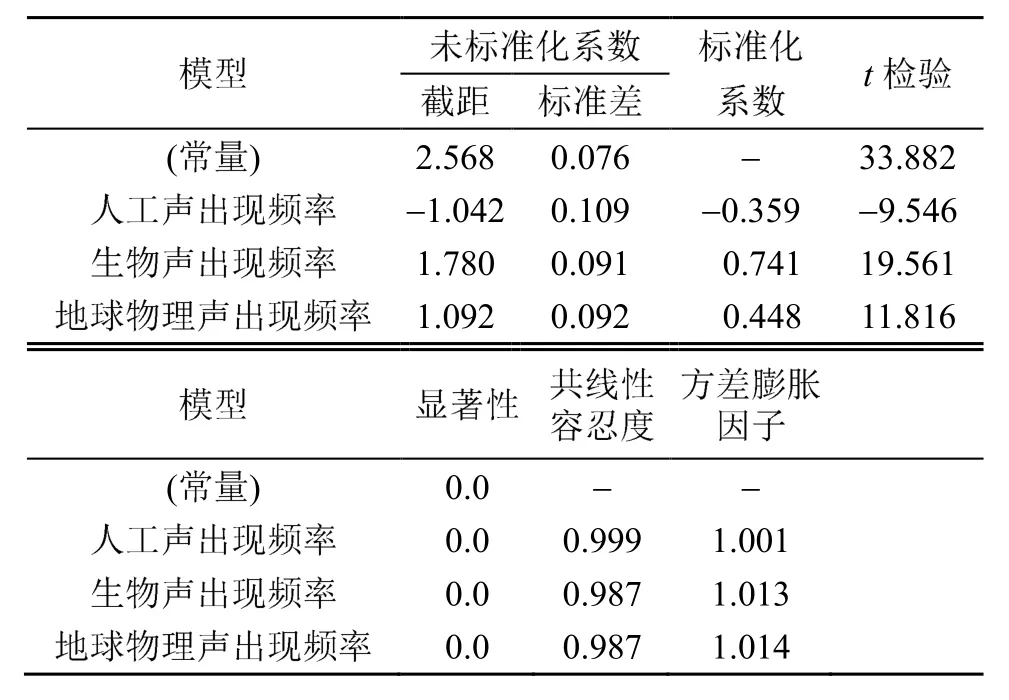

其中:E为城市休闲绿地声景环境恢复性效益评分;β0为回归常数;β1、β2、β3为偏回归系数。根据普通最小二乘估计拟合准则对式中各回归参数进行估计,通过Stepwise策略对方程中的解释变量进行逐步筛选,并对得到的回归模型进行拟合优度分析及回归方程、回归系数的显著性检验等。得到的具体结果整理如表8所示。

表8 多元线性回归分析结果Table 8 Multiple linear regression analysis results

可以看出在多元线性回归方程中,声景恢复性评价的总变差(15.697)来源为三类声景各自不同的出现频率引起的变差(12.454)及随机因素引起的变差(3.243)。表7中显示回归方程显著性检验的F检验统计量观测值对应的概率值p小于显著性水平(0.01),因此,可以认为各回归系数不同时为0,即声景恢复性评价与三类声景各自出现频率的全体的线性关系是显著的,模型合理,进一步分析可以确定相关回归系数及检测共线性,具体结果如表 8所示。

表9显示了回归方程的各项回归系数,根据其显著性检验的t统计量观测值对应的概率值可以得出,三个变量各自的回归系数与0存在显著差异,即人工声、生物声及地球物理声的出现频率与声景恢复性评价之间的线性关系显著,应当保留在回归方程中。方程的容忍度和方差膨胀因子均接近 1,可以看出三变量之间均不存在多重共线性,此结果与多因素方差分析的结果一致。因此,通过多元线性回归方法得到的声景恢复性与声景出现频率之间的关系模型可以表示为

表9 多元线性回归验证分析结果Table 9 Results of multivariate linear regression verification analysis

综合比较以上拟合方法得到的12类关系模型,根据其调整后R2值可以看出,与曲线估算的各个拟合方程模型比较,除地球物理声与其对应的声景出现频率之间的三次函数关系模型中调整后R2(0.801)略大于三元线性回归方程的调整后R2(0.789)外,其余各类曲线拟合模型的拟合优度均小于三元线性回归方程模型的拟合优度,因此,综合两种方法的数据拟合结果来看,线性回归拟合得到的三元线性回归方程为最佳关系模型,所以声景恢复性与三类声景出现频率之间的关系模型可以表示为式(4)。

4 结论及建议

4.1 结 论

本文立足于城市休闲绿地声景恢复性效益,通过心理物理学的研究方法,对声景出现频率及声景恢复性效益之间的函数关系进行了探究,得到的主要结论有:(1) 通过层次分析法构建出城市休闲绿地声景恢复性评价体系,并通过专家赋权等方法得出城市休闲绿地声景恢复性效益评价方程(式(2)),进而可以得到相对客观的声景恢复性评价分值,同时为后续进行声景评价相关研究提供参考。(2) 通过声漫步实验得到福州市休闲绿地声景出现频率的客观数据及声景恢复性效益评分的主观数据,结果显示人工声的出现频率与其恢复性效益之间存在显著负相关关系,而生物声及地球物理声的出现频率与其各自对应的恢复性效益之间存在显著的正相关关系,此结果可用于指导城市休闲绿地声环境的恢复性营造。(3) 通过曲线估算和回归分析两种拟合方法,选择 12类函数模型对主客观数据进行拟合、比较,得出最佳拟合优度的关系模型,即城市休闲绿地声景恢复性效益客观评价模型(式(4)),由此模型可根据声景出现频率的客观数据模拟出游人在某声环境中的主观恢复性感受,进而能够得出该声景环境中哪些声音需要加以控制、哪些声音需要加以提升,再综合园林设计手段提出相应的声景环境恢复性营造及优化提升提建议。

除上述结论外,本文从建立声景恢复性评价体系、构建声景恢复性主观评价模型,到声漫步实验,主客观数据获取与拟合,最后将声景出现频率的客观物理量与声景恢复性效益的主观心理感受量之间建立联系,构建出最优声景恢复性效益客观评价模型,提供了一套完整的研究流程,以期能够为今后声环境与人体健康方面的相关研究提供参考思路和数据支撑。

4.2 城市休闲绿地恢复性声景营造及优化提升建议

根据本文结果可以看出,城市休闲绿地中声景的恢复性效益与其环境所包含的声景类型及各类声景的出现频率有关,因此,在对城市公园声景环境恢复性进行优化提升时,可在保护原有正向恢复性效益的自然声的基础上,通过声景的正负向设计,即通过正向增加、凸显某些声音来增加正向恢复效益声景的出现频率,或负向减少、控制某些声音来减少负向恢复效益声景的出现频率,从而达到优化环境声景结构,提升城市休闲绿地中声景环境恢复性效果的目的。具体的设计策略及建议如下:

(1) 可通过声景观的正向设计来提高城市休闲绿地中声景的恢复性效益。即合理利用声音原理和技术手段,给原有的不和谐声环境添加新的声元素,或是加强原有的具有明显正向恢复效益的自然声要素,使听者能体验到良好的声环境。借鉴视觉景观中“俗则屏之,佳则收之”的障景手法,利用声音掩盖、遮蔽、吸收的方式缓解噪声污染;借用或增加休闲绿地中具明显正向恢复效益的声音对噪声进行遮掩,如:增强对水景的运用,丰富水声景的表现形式,利用滨水地带设置观景平台、滨水缓坡、汀步等景观元素,为人们提供捕捉水声的机会;借鉴中国传统园林中声音美的营造经验,通过“引风邀雨”“集鸟纳蝉”等手法,将自然声引入城市休闲绿地中。种植引鸟植物如柳、槐、榆、榕以及石榴、杨桃、樱桃等果类树,种植牡丹、月季、海棠等招蜂花卉,以此增加虫鸣、鸟鸣等具有正向恢复效益的生物声的出现频率,在优化休闲绿地恢复性声景观的同时提高了休闲绿地的生物多样性。种植竹、松、梧桐等植物以增加地球物理声的出现频率。竹叶薄而密,声音随风的大小而强弱有致。松叶细如针,风吹叶动会发出平缓柔和的声音,成片种植的松林经长风吹拂,声似鸣弦;梧桐树冠浓密,叶片宽大,受雨即发出清亮的桐音。在城市休闲绿地毗邻人工声、机械声较为嘈杂的位置如道路、施工地等,则可通过布置跌水、小喷泉、瀑布等,利用水石碰撞之声吸收声污染,减弱对环境声景的破坏,营造出高分贝休憩氛围。在声环境较弱的场所可设置水潭等,天然的落叶、杂石及风力等作用于水潭发出的声音能够与周围环境契合统一,以此营造出低分贝休憩氛围。另外还可针对具体景观特征适当引入喜好度较高的旋律声,通过播放背景音乐、活动乐曲等方式来烘托休闲绿地环境氛围,由此丰富地球物理声与优质人工声的类型,优化城市休闲绿地声景的恢复性效益。

(2) 可通过声景观的负向设计,即利用人工手段降低或去除环境中不必要、不协调、人们所厌恶的声音,主要针对环境中的各类噪声,如交通噪声、施工噪声等。在园林景观中常用植物营造和新材料运用等方式降低、去除噪声,如控制场地内及周围高分贝电子或机械设备的使用,严格限制其使用的时间段;可对绿地中的休憩空间进行改造提升,营造半开敞式的休憩空间,形成能够达到一定程度隔声或吸声效果的相对封闭面,如用隔声材料组成的文化观赏景观墙或景观小品形成一个舒适的声景空间;或配置特定的植物如多层次种植乔、灌木,乔木以冠大浓荫为优,灌木以枝叶密度高、叶面积大的植物为优,但在考虑乔、灌木与地被配置观赏性的同时应结合生态性,因为过于封闭浓密的植物配置不仅不利于植物生长,对游览视线也会产生过度的遮挡,所以应考量植物正常生长所需的必要条件与游览视线范围,例如:在靠近场地外噪声源的位置配置复层结构的植物,枝叶茂密树种如香樟、羊蹄甲和鸡冠刺桐等配以灌木地被,让植物在纵向的每个层次都有茂密的枝叶即可,使其有效隔离噪声的传播。

(3) 除了声景观的正、负向设计,城市休闲绿地声景观还应实行零设计的声景保护,所谓零设计是指不进行声景观的加减与变动,保护休闲绿地原有的完整且舒适的声景环境,为人们提供感受休闲绿地原有声景的环境,例如:严格限制对溪流河流的渠化,保留自然水声景;对休闲绿地周边的植被进行保护,在保证休闲绿地游览安全性的基础上,对原有腐木、苍藤老树等环境自然演替的进程进行适当保护,营造昆虫寄生和鸟类筑巢的微栖息空间,在提供动植物生境保护的同时也维持了休闲绿地原有的正向声景观。另外,在零设计的原则下,可以开展制作休闲绿地声景观地图、声景观评选、声景观散步等活动。这些活动不仅有利于发掘和掌握城市休闲绿地特有的声景观资源,而且有助于提高游人对声景观的认识和理解,同时对休闲绿地的声景观起到保护作用,让人们在与声环境的互动中获得更好的恢复性体验。

总之,通过对城市休闲绿地中声景观要素的控制,控制具有明显负向恢复性效益的声源,适当增加具有正向恢复性效益的声景,同时应保护原环境的声景观,降低人工噪声的出现频率,适当提高优质生物声和地球物理声的出现频率,以营造出具有良好恢复性效益的休闲绿地声景环境。希望本文能够为今后城市公园声景环境的恢复性营造提供建议,为声环境与人体健康方面的相关研究提供参考思路及数据支撑。