离子风效应的研究与应用综述*

邓煜生 徐春龙 余小林 南凯威

长安大学 陕西 西安 710021

引言

离子风又称为电晕风,是高压电晕放电时的特殊现象。电晕放电是在电极边缘曲率较大处,电场强度达到临界场强时电离空气而产生的自持放电的现象。在电晕电离空气的过程中引发“电子雪崩”导致空气流动,形成“离子态”的风称为离子风。离子风效应最早于1709年Hauksbee首次发现,此后法拉第、麦克斯韦等科学家进行了大量的研究。直到2006年Chattock[1]通过实验,总结形成了初步的离子风效应理论。近年来,随着离子风效应研究的不断深入,其在除尘、干燥控制、制冷器以及空气推进器等领域的应用更加广泛。本文综述了近年离子风效应及性能、离子风效应的应用、发展前景和应用中存在问题的相关研究,提出了解决方案并对其未来的发展前景进行了展望。

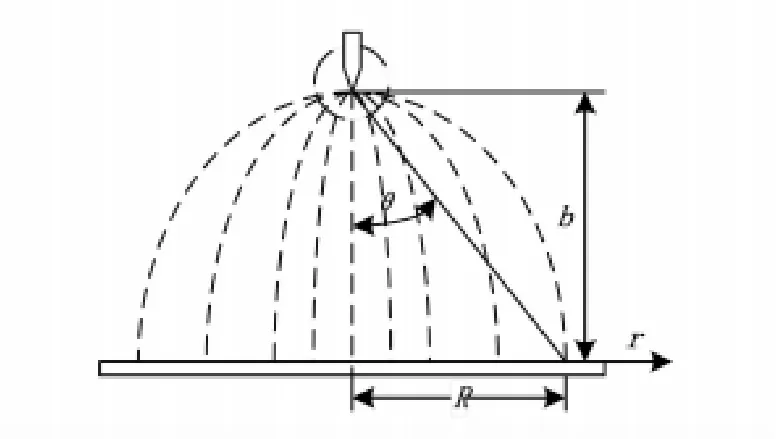

图1 “针-板”电极结构放电示意图

1 离子风效应理论研究

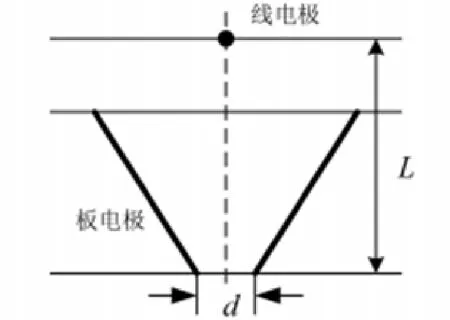

随着离子风在除尘、强化散热、干燥控制及空气推进器等领域的应用越来越广泛,如何充分发挥离子风性能成为科研工作者们研究的热点。1899年,Warburg[2]提出“单针-板”电极结构下,得到两个电极之间形成离子风时的电流密度分布经验公式并通过实验得到当针电极为正的高压时m=4.82,在给针电极为负的高压时m=4.65。其中,“针-板”电极间的放电形式,如图1。

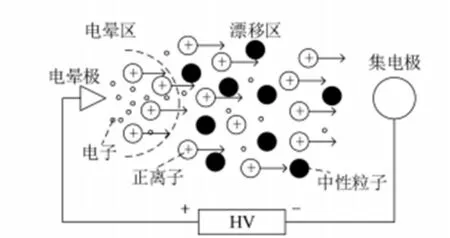

图2 正电晕放电原理图

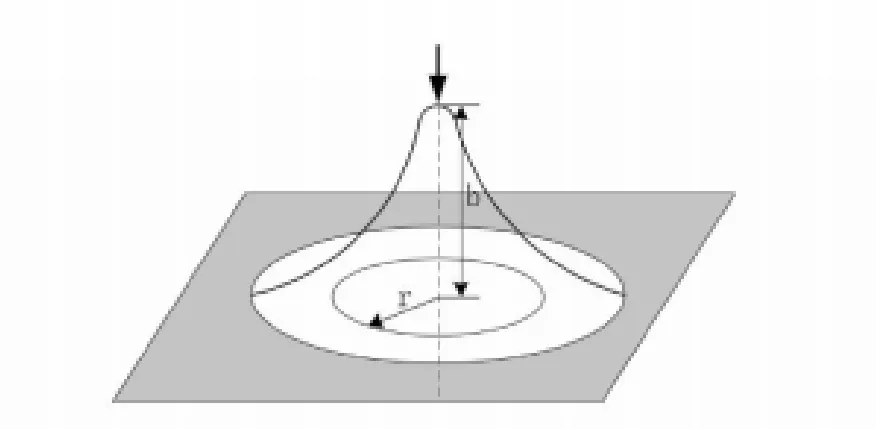

1959年,Stuezer[3]通过研究发现离子风产生的压力与电晕放电时电子的迁移率、电流和电场强度有关,压力的增长与迁移率成反比,与电流电场强度成正比。1961年,Robinson[4]通过进一步研究发现离子风风速不仅与压力增长呈反比,它还和中性粒子电离形成电流的平方根有着线性关系。M.S.June等[5]采用“针-环”电极结构,比较了在相同电压条件,不同环电极直径、针和环的间距等实验结果后,发现相比于负电晕,正电晕产生的离子风风速较高,如图2。当环的长度是倍的针-环间距时,电能动能的转化效率是最高的。 N.E.Jewell-larsen和E.Tran[6]通过研究比较得出“针-板”电极结构能够提供多渠道高效节能的离子风,如图3。

图3 “针-板”电极结构

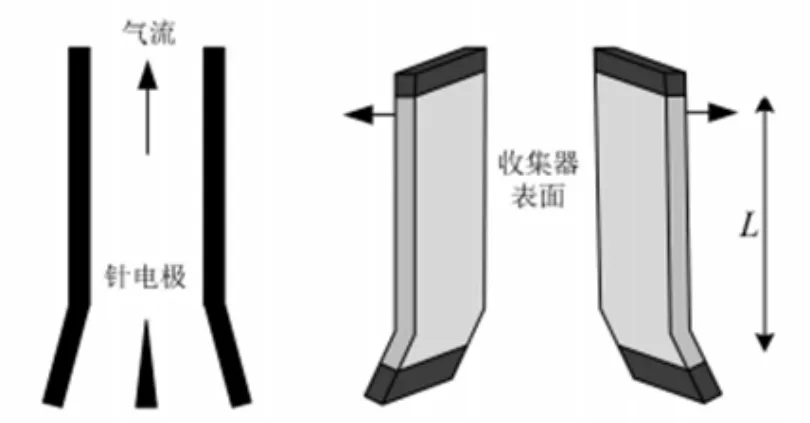

图4 “线-双板”电极结构

Eric Moreau等[7]通过“针-网”电极结构发现交流高压电对增强离子风效应的风速没有明显的效果,只在直流高压电下才有效果。H.Kalman[8]等提出了一种新型“线-双板”电极结构,通过研究发现当板电极的倾斜角度电晕放电可以得到最高的离子风风速。如图4。孟坤鹏等[22]利用Fluent软件,使用湍流模型与离散相模型(DPM),探究了离子风机应用于粉体包装过程中除静电的可行性;胡建华等[23]分析了电除尘器中离子风对除尘效果的影响,

西安交通大学邱伟、郑程等[9-12]研究发现改变电极的参数时,离子风的速度和方向会相应的发生变化,通过实验得到,给电极施加16kV的直流电时,可以得到风速高达6.08m/s的离子风;相同的电压下,电极曲率半径越小,得到的离子风风速越高;同时,通过实验论证发现,相比于泊松方程,拉普拉斯方程对等离子体的优化计算与实际更加符合准确;另外,他们发现在电极附近的电离区内存在着高能量的电子。

图5 “针-板”电极结构空间电荷分布图

东北大学郭尹亮[13],对比前人研究得到“针-板”电极结构特性,经过研究后提出了针电极之间的最优距离,即各针电极互不影响的间距是5cm。西安交通大学袁军祥、杨兰均等[14]也研究了“针-板”电极结构的电晕放电离子风效应(如图5),他们设计了一种摩擦力可以完全忽略不计的测试平台,通过这种设备测量离子风效应产生的推力,并且在考虑各种可能因素后提出了一种可以在较小耗能的状态下产生较大推力的方法。

哈尔滨工业大学朴永俊[15]采用数学模型分析电晕放电的离子风效应,从电子雪崩的数学模型中得出高电场强度能够有效提升离子风效应;从电晕放电的起始条件中得到电晕极的曲率半径是影响电晕放电的最主要因素,这与前文提到的改变电极曲率半径能够影响离子风风速的研究结果相似;从离子风形成的理论模型中得出空间电场分布和空间电荷密度分布。

哈尔滨工业大学李林[16]对离子风空气加速器的性能提升也做了研究,他通过电荷连续性方程反映电晕放电的各个物理过程,用泊松方程反映空间电荷场的变化,从而建立电晕放电的数学模型,根据公式计算出电晕放电的空间电势、电场和电荷分布。

2 离子风的应用和发展前景

离子风发生装置能将电能直接转换成空气的动能,无须机械旋转部件,消除了机械振动噪声,便于构造灵活多变的电极结构,适用于不同环境场合。目前,离子风的潜在应用十分广泛,主要涉及设备散热、空气除尘和飞行器推进等方面。

近年来,许多学者对离子风在设备散热方面的应用进行了研究。冯杰等[17]提出一种针-平行板电极的板式离子风发生器,讨论了针的位置、板间距和板厚等参数对风速和对流换热系数的影响;孔令剑等[18]利用COMSOL Multiphysics软件建立了基于线-板电极结构离子风发生器的计算模型,对离子风发生器强化通道内对流换热的能力开展了数值模拟研究;李小华等[19]设计一种"线-网"式离子风散热器,研究了不同放电间隙、过电压、线电极直径、线-线间距下散热器性能的变化;翁建华等[20]研究了EHD离子风在电子产品散热装置中的应用,以此提高电子产品的寿命和可靠性。

离子风在空气除尘方面的应用近些年来也取得了一定的进展。较为成功的应用案例是离子风枪[21],它是一种手持式静电除尘器,可产生大量带有正负电荷的离子流,被压缩气高速吹出,可将物体上所带的电荷中和掉,达到消除静电的目的;建立了完整的颗粒荷电模型,在Fluent软件平台上进行计算;李海英等[24]以Fluent模块为平台,应用动力风模拟离子风,以数值模拟的方式研究了电除尘器内离子风对ESP气流分布和除尘效率的影响;朱胤杰等[25]利用离子风原理建立了一个多线-筒式收水模型以此来研究从冷却塔水汽中回收水的可能性;刑羽[26]将太阳能光伏技术与静电除尘技术相结合,设计了一种太阳能静电除尘电机,运用高压直流电晕放电产生离子风的装置将电能直接转换成空气的动能。

虽然离子风在飞行器推进领域有着很大的应用潜力,但由于其理论不够完善,技术方面进展一直较为缓慢。2006 年德国Festo仿生技术公司利用空气电晕产生离子风的原理研制了仿生离子风动力源飞行器B-ionic Airfish[27];2009 年 NASA 的研究者针对无人太阳能飞机,对离子风推进技术进行了研究[28],发现只有当离子风产生的推力与激励器消耗的功率达到20N/kW且飞行器单位面积的推力达到20N时,离子风激励器才能成为飞机的动力源;2018年,美国麻省理工学院航空航天学教授史蒂文·巴雷特研究团队[29]创造并试飞了第一架不需要任何活动部件而直接使用离子风推动的飞机。

综上所述,离子风无论是在设备散热、空气除尘,还是飞行器推进方面都具一定的潜在应用价值,虽然目前它还处于实验研究论证与实际相结合的初步阶段,且在一些方面存在需要克服的难点,但这些并不会掩盖该项技术的优势与亮点,它在未来必将走得更远。

3 离子风效应应用中的问题及解决途径

虽然离子风效应的研究和应用已取得一定的成果,但想要商业化和大规模的应用仍面临诸多问题和挑战。针对实际应用过程中出现的种种问题,结合目前研究发展的现状,就解决实际问题推动离子风效应的应用,提出几种可能的解决方法和建议:

3.1 理论模型尚不成熟

目前,虽然离子风的理论研究取得了一定的进展,但对于离子风在多场耦合作用下的电场与流场分布至今没有形成完整而准确的理论模型,并且在离子风推力产生的机理上,国内外学者也是观点不一。理论模型建立的困难也与电晕放电现象本身受多种因素影响有关,F.W.Peek得到的起晕条件[30]从侧面印证了这一问题。

针对这一问题,可以加大对离子风效应基础研究投入,对于多场耦合的离子风效应和离子风推动原理的研究,可采用数值仿真与实验修正理论模型的方法,建立更加准确的可以刻画离子风流场和推力模型的理论模型。从而扩大模型的适用范围并增强对于实际应用的指导作用。

3.2 电离空气产生臭氧

通常,在电晕极附近电压和场强较大,极易电离空气形成臭氧。一方面,臭氧会引起人咳嗽、呼吸困难和心肺功能下降,甚至会导致哮喘病和慢性阻塞性肺疾等症状[31-32]。另一方面,臭氧会引起铁及橡胶制品的腐蚀,对一些精密的电子元器件产生不可逆的破坏并且降低元件的使用寿命。

臭氧往往是在电晕放电发生时产生,难以从根本上消除臭氧的产生。因此可建立臭氧监测预警体系[33],严格控制臭氧含量在合理范围,以降低臭氧对人体的危害。对于精密的仪器设备可采用抗臭氧腐蚀的材料如不锈钢、ABS、PE和硅胶等。

3.3 积尘问题

在电晕放电过程中,电离出的部分离子会与空气中的尘埃颗粒结合,并在电场力作用下吸附在电极表面,影响空气的电离和离子风的形成。单片机和CPU等精密的电子元件则会由于积尘导致内部电路受损而无法正常使用。

对于大体积的装置或仪器,可在其表面镀铝或采用能自发在表面形成氧化膜的材料,以方便清理。对于体积较小的精密电子元器件,可在其外表面密封,增设防静电保护膜[34],消除静电,从根本上防止灰尘进入。

4 结束语

相比于传统的利用旋转部件产生气流的方式,电晕放电所形成的离子风具有低噪声、无电机、无风叶和低功耗等优点。在强化散热、除尘、气流控制及空气推进等领域都有较为广阔的发展前景。现阶段国内外学者对于离子风的产生、流场分布及影响因素有了统一的认识。但在多场耦合的流场分布以及离子风产生推力的原理上,国内外学者观点不一。从实验中得到的风速推力和推功比等参数较小,制约了其在飞行器推进上的应用。虽然在离子风的强化散热方面取得了一定的进展,但是也存在积尘和臭氧腐蚀等问题,使得离子风从理论到实际应用还存在一定距离。因此,合理的离子风推力模型、耐臭氧腐蚀的高性能材料和优化装置设计提高推功比是解决离子风应用问题的有效途径,也是未来离子风效应研究的重要方向。