CT扫描不同图像后处理技术对主动脉夹层破口检出率的影响研究

杨瑞宝,陈 晶,何占平

主动脉夹层是心血管危重疾病,主要是因主动脉内膜破裂,血液从破裂口渗入主动脉壁中层,形成真假两腔,并且随着血液不断灌入,假腔会沿着主动脉纵轴快速延伸累及腹主动脉与髂总动脉,同时假腔内不断增加的压力极易使主动脉壁破裂。主动脉夹层发病急骤,病情进展快,预后凶险,未经治疗者发病48 h内的死亡率就可达到50%~68%,3个月的死亡率更是高达90%[1]。在过去,主动脉夹层极易误诊误治,近些年随着影像学技术的发展,主动脉夹层的检出率得到提高。国外报道显示,主动脉夹层的年发病率为2.6/10 万~3.6/10万[2]。目前,诊断主动脉夹层的方法较多,但均具有一定的限制,其中被认作“金标准”的数字减影血管造影技术因其为侵入性操作、可重复性差以及价格昂贵等缺点而不能普及。CT血管成像技术作为一种无创、快捷、适应证广泛、可重复性的检查方法被广泛用于血管疾病的诊断及术后随访中,其对疾病较高的诊断敏感性和准确性要归功于其强大的后处理功能。主动脉夹层破口的位置是临床医生制定治疗方案的重要依据,本研究旨在研究CT扫描不同图像后处理技术对主动脉夹层破口的检出率,以为主动脉 CT 扫描方案的制定提供参考。现作报道。

1 资料与方法

1.1 研究对象 选择2016年11月至2018年9月106例以突发性胸痛为主诉的主动脉夹层病人,均为急诊入院;其中男67 例,女39例;年龄48~77岁;有高血压病史68例,糖尿病史27例,冠心病史14例。

1.2 方法

1.2.1 检查设备与试剂 SIEMENS SOMATOM Definitin Flash螺旋CT机及syngo.via工作站(SIEMENS公司);双筒高压注射器(Medrad公司);对比剂碘海醇(350 mgI/mL)(GE公司)。

1.2.2 检查方法 扫描参数:120 kV,210 mAs,FOV 360 mm,采集层厚0.6 mm,原始图像重建层厚1 mm,间隔0.6 mm。嘱病人在一次屏气下完成扫描,扫描范围自主动脉弓上2~3 cm至盆腔底部水平。增强扫描采用对比剂跟踪技术,使用高压注射器于肘前静脉内团注对比剂碘海醇60~80 mL,注射流率4.5~5.5 mL/s。

1.2.3 图像重建 将扫描得到的容积数据传至syngo.via工作站进行图像后处理,包括最大密度投影(maximum intenstity projection,MIP)、容积重建(volumerendering,VR)、多平面重建(multiplanar reconstruction,MPR)、曲面重建(curved planar reconstruction,CPR)、表面遮盖成像(Surface cover imaging,SSD)。由影像科内2名高年资医师盲法进行影像评价,观察真假腔、撕裂的内膜、破口及形态以及与周围组织结、血管的解剖关系等。

1.3 DeBakey分型标准 Ⅰ型:内膜破口在升主动脉近心端,夹层病变累及腹主动脉;Ⅱ型:内膜破口在升主动脉近心端,不过夹层仅限于升主动脉;Ⅲ型:内膜破口在降主动脉峡部,夹层累及降主动脉或腹主动脉[3]。

1.4 统计学方法 采用χ2检验。

2 结果

2.1 夹层破口检出情况 结合各种后处理技术提供的信息,最终97例能明确显示夹层破口,夹层破口的检出率为91.5%,9例显示欠佳,其中破口直径太小5例,升主动脉根部伪影2例,假腔完全血栓化2例。根据 DeBakey 分型,Ⅰ型47例(44.3%),Ⅱ型17 例(16.0%),Ⅲ型42例(39.6%)。

2.2 不同后处理技术夹层破口检出图像 106例病人行多层螺旋 CT扫描获得较满意的后处理图像,原始横轴位图像均能清晰显示内膜片与真假腔,其中39例(37.7%)横轴位图像可显示真假腔及破口(见图1);MIP对夹层破口的显示为0(见图2);69例(65.1%)VR可显示血管全貌及破口(见图3);74例(69.8%)MPR可显示瘤体及周围解剖关系,局部细节显影清晰,显示真假腔及夹层破口的位置(见图4);49例(46.2%)CPR可清晰显示病变血管全程(见图5);42例(39.6%)SSD 显示真假两腔间撕裂内膜片及破口(见图6)。

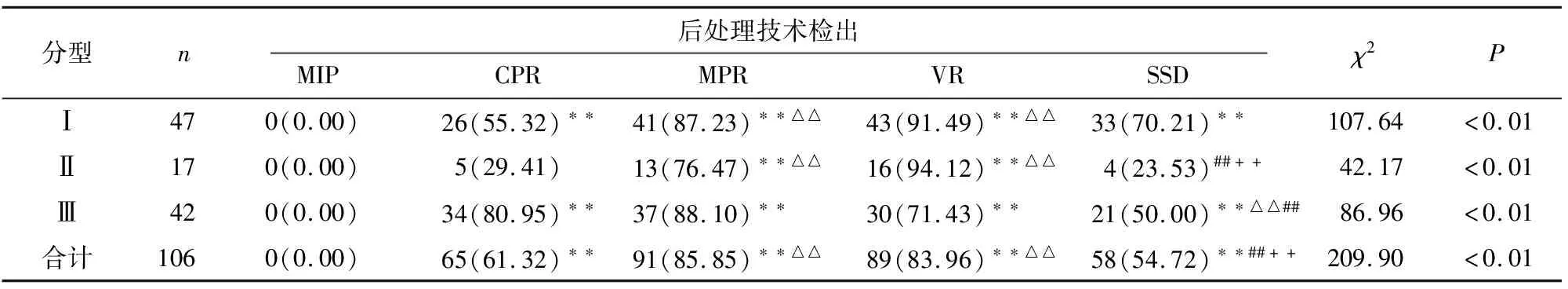

2.3 不同后处理技术夹层破口检出率的比较 MPR、CPR、VR对夹层破口的总检出率明显高于SSD与MIP(P<0.01);比较各处理技术对不同分型的检出准确率,MPR、VR对Ⅰ型、Ⅱ型的准确率优于MIP、CPR及SSD(P<0.01),CPR、MPR对Ⅲ型的准确率优于MIP与SSD(P<0.01)(见表1)。

表1 不同后处理技术对不同 DeBakey分型的检出的比较[n;百分率(%)]

3 讨论

主动脉夹层是一种预后极为凶险的主动脉疾病,在诊断与评估治疗效果上主要依靠影像学检查。多层螺旋 CT 血管成像技术是目前用于主动脉夹层术前评估与术后随访最多的检查手段。其CT典型表现是主动脉管腔内的内膜片影和真、假腔[4]。CT增强扫描时的横轴面图像可清晰显示内膜移位及双腔情况,内膜片表现为两腔之间的线状低密度影,形态平直,有时也呈弯曲状。若观察到某一层面有不连续的线状低密度影,或是一个管腔中的对比剂渗入另一个管腔,则是夹层破口的位置所在。本组106例病人中有39例(37.7%)通过横轴位图像显示夹层破口。可见,原始横轴位图像虽能显示内膜片与“双腔征”,但对破口的显示率低。

MIP可较准确地反映主动脉的密度差异以及显示血管的走行与分支,较好地评估血管的狭窄程度与血管壁钙化情况,但三维立体感欠佳,无法清楚显示重叠血管的空间结构,并且当真假腔的密度差异不明显时,也不能满意地显示真假腔和内膜片形态[5-6]。本组中MIP对106例病人夹层破口的显示率为0。CPR通过选择感兴趣区将血管勾勒出来,能够消除血管重叠产生的混淆,清晰显示主动脉全程,评价血管腔内外病变以及分支受累情况。MPR可从多个方位显示血管的形态和解剖关系,对于显示主动脉夹层、真假腔、内膜片形态、内膜破口及假腔内血栓有较好的能力,不过对于扭曲的撕裂内膜的显示欠佳[7-8]。SSD对显示复杂结构的能力很强,不过由于需要设定阈值,导致与X线衰减有关的信息大量丧失,从而不能清楚显示主动脉夹层及小分支血管,常用于骨骼等解剖结构复杂病变的处理。VR是一种四维重建法,被认为是可提供类似于数字减影血管造影的血管造影图像[9-10],可立体显示重叠的组织结构、血管的走行及分支以及血管腔,可清晰显示主动脉夹层的形态、内膜片的长度、及周围解剖关系,但对细节的显示仍有限[11-12]。本组结果显示,CPR、MPR、VR、SSD的夹层破口检出率分别为46.2%、69.8%、65.1%、39.6%,MPR和VR对夹层破口的显示相对更满意。

主动脉夹层的分型对于临床医生制定治疗方案具有重要的指导作用。主动脉夹层累及范围、破口位置、分支受累等情况的不同,治疗策略和预后有所不同[13]。本组106例病人通过CT血管成像扫描结合后处理技术,最终97例能明确显示夹层破口,夹层破口的检出率为91.5%,分型为Ⅰ型47例,Ⅱ型17 例,Ⅲ型42例。对于DeBakeyⅠ型、Ⅱ型,MPR、VR明显要优于MIP、CPR及SSD,对于Ⅲ型,CPR、MPR明显要优于MIP与SSD。

本组有9例夹层破口显示欠佳,分析原因为:(1)5例破口直径太小,而CT的空间分辨率有限,加上容积效应等其他方面的影响,导致该3例无法被清楚显示,但能大致判断夹层破口的位置。(2)2例升主动脉根部伪影干扰了夹层破口的显示,常规CT血管成像只能提供的是心动周期中某一时间点的主动脉静态影像,受心脏搏动的影响,可能产生阶梯状伪影[14]。(3)2例假腔完全血栓化,血液源源不断灌入假腔,在假腔内形成血栓,当血栓完全填充整个假腔后,对比剂很难渗入,从而无法判断破口。有时对于夹层范围比较局限的情况,容易误诊为真性动脉瘤[15]。综上所述,在CT血管成像诊断主动脉夹层中,应以横轴面图像为基础图像,结合强大的后处理技术,首选MPR为主要的重建方法,具有操作简单、对夹层破口的显示能力强及准确分型等优点,同时有选择性地辅以VR、MIP、CPR成像,使各后处理技术提供的信息相互补充,以获得更加满意的成像质量,全面、有效地显示动脉夹层瘤的病理改变,为临床诊治提供依据。