日本艺能假面的“缩小”现象*

冯 淼

(中国戏曲学院京剧系,100073,北京)

面具艺术作为一种世界性的文化现象,一定程度上等同于一个民族的自画像,更是一个国家对自身发展进程进行高度浓缩、精准定位的文化缩影。面具所蕴含的历史文化积淀,涉及到民族心理、民俗精神、宗教信仰、祭祀活动、艺术演出等各个方面,每个国家和民族都拥有符合自身民俗风情、审美理想和宗教心态的具有鲜明个性的面具,是艺术史、戏剧史、宗教史不可缺少的组成部分。日本假面文化也是如此。但面具的内涵,又绝不仅仅是装饰品、艺术品或收藏品那么简单。以日本艺能假面为例,它不但是日本传统戏剧和民俗艺能必不可少的重要组成部分,用来描摹角色形态、体现人物内心、表演故事情节,同时也是原始宗教信仰图腾崇拜的载体;是对前世、现世、来世的明暗比喻;是世俗人民崇尚神明、仰慕英雄、追思祖先、敬畏鬼怪等心理活动的直观体现;是沟通人与神、果与因、阳间与冥界、此岸与彼岸的桥梁和媒介。

1 日本艺能假面的逐步“缩小”

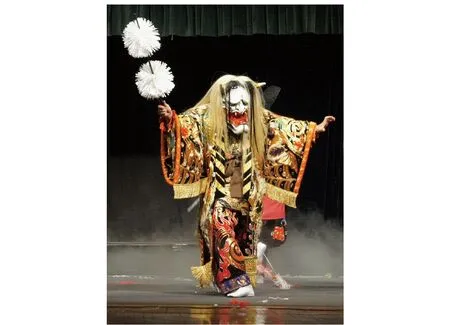

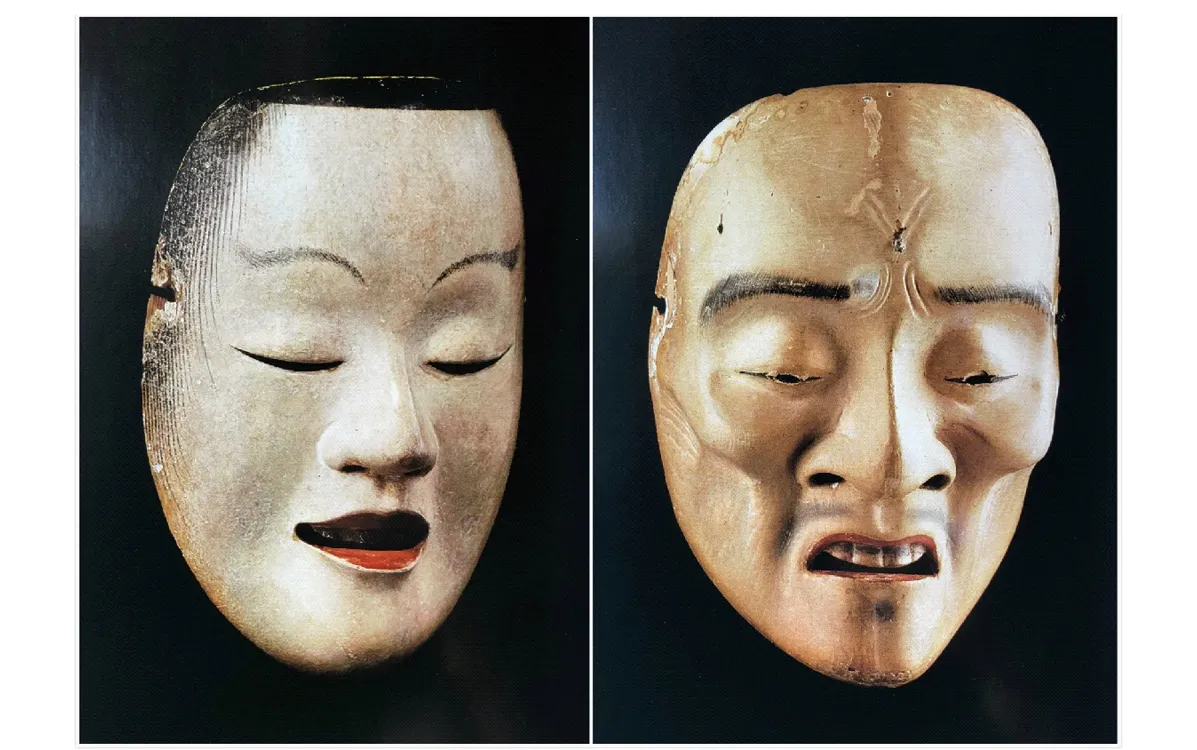

在日语中,面具被称之为“假面”。在假面运用于传统戏剧和民间艺能演出的历史发展过程中,存在着明显的“缩小”现象——最早由百济僧人味摩之经由朝鲜半岛,将中国伎乐传入日本,伎乐假面多是大型面具。比伎乐略晚从中国直接或间接传入的舞乐和行道仪式①中所用的假面,和源自中国古老“大傩”的追傩仪式②使用的假面,尺寸开始缩减。至平安时代盛行的神乐演出中,神乐假面的尺寸和规模随着实际使用需求而不断变化,既有能够遮蔽全身的狮子假形,也有跟实际人脸一般大小的各类神祇假面,还有尺寸巨大的恶鬼假面(见图1)。到镰仓、室町时代大放异彩的能乐演出中,演出假面尺寸越来越小,制作上将发际线、下颌线等面部周围进行留白,面具的雕刻也从立体夸张转为平滑清淡,定型成为平板式小型假面。本文试图从民俗信仰的影响和审美情趣的转变出发,去探讨这种文化现象的成因。

图1 广岛神乐《红叶狩》中的恶鬼假面(摄影:冯淼)

2 民俗信仰的影响

假面的发展,其实是由假形——假头——假面的过程而来的。在上古时期,文明未开,世界蛮荒,原始人类需要经常与猛兽搏斗才能获得使生命得以为继的食物,或保卫自己生活的区域不被攻击。而这些猛兽与人类的形态自然是不同的:它们的血盆大口,一口就能将人吞食;它们的钢牙利爪,瞬间就能将人撕开;它们的浓毛厚皮,轻易地就能抵挡住人类微弱的反击。那时的人们没有青铜钢铁、更无坚船利炮可以作为攻击武器,充其量只能折下树木的尖枝或磨利石片的尖角用以防身,听起来是那么脆弱可怜,不堪一击。于是,为求自保的人类开始“懂得了最原始、也最行之有效的化装术——利用动物假形来诱骗、迷惑、接近乃至恫吓野兽。当时的假形应该是连着头、蹄的凶猛野兽的全皮”。[1]通过这种方式,人类发觉如果削损皮毛,伤口很快便可以愈合再生;断其肢体,则流血残缺而不至死;即使攻击其最柔软的肚腹部分伤其内脏,也不一定就能一次性地、精准地取其性命;只有断其头部,方能立毙其命,使其永远不再能够伤害自己。而且这一点不仅对于动物,对人类自身也是如此;于是一个古老的观念相应而生:头颅即是生命及灵魂所驻处。中美洲传统宇宙观认为:“人类和动物的灵魂,或其本质的生命力,一般居住在骨骼里面,而经常是在头骨里。他们的生命从其骨骼再生。”[2]所以便出现了“猎头”习俗,存在中、南美洲和非洲的很多地区:他们认为,头颅是主宰一个人生命的个体,通过猎取别人的头颅,在能够结束他人生命、消除对自己威胁并证明自己强大的同时,也仿佛从这头颅之上获得了他人所有的、自己本来并不具备的能力;这种能力与自身本就具有的能力进行叠加,使得强者更强。“假头”于是紧随“假形”而产生。被称作“猎头族人”的厄瓜多尔希瓦罗人,“割取头颅的目的是把人和他们的‘灵魂’分开。通过‘灵魂’积累,能保证自己的长寿,而保证自己不可战胜须不断占有灵魂”。[3]巴西、秘鲁等国家的古代纺织品上面,绣有巫师手执人头以为战利品的图案。这些国家不仅猎取和剥夺他人的头部,还将其缩小、加以装饰,除了能够更好地进行保存之外,也是一种微型化技术。大英博物馆便藏有被南美洲土著希瓦罗人称为“tsantsa”的微缩头颅,以鲜艳的羽毛装饰,头发很长,但头部只有约拳头大小。

在中国也是如此,《黄帝·素问》称:“头者,精神之主也。”《春秋元命苞》里说:“头者,神所居。”唐代段成式所撰《酉阳杂俎》中则云:“(头)存亡者之气也。”春秋时期,忠臣伍子胥被吴王夫差赐死,并将头颅悬于城门,灵魂见证了吴国的覆亡;同为春秋时期的眉间尺,为报父母之仇情愿自戕,头颅滚在汤镬里也能瞬间暴起、杀了楚王;《西游记》中的虎力大仙,能呼风雨斩旱魃,与神通广大的孙悟空斗法难解难分,却也因斩下的头被孙悟空变的狗叼走、无法寻回而法力尽失、现出原形。这些历史故事、民间传奇、古典小说,深刻地表达了我国古人对于头颅和灵魂是难以战胜的坚定信仰。在我国古代普遍认为:“神者,魂也,荒忽而无形;肉体易腐,难以久驻,当然只好依附在不朽的骨头上了。”[4]而人死后腐朽,骨头分散为大大小小的断块残片,唯有头骨是最坚硬的,也是最为完整、最难以全部分离、最能够还原生前形貌的,所以头是元神的居所、灵魂的栖息地。老子在《道德经》中称头顶百会穴为“天门”,是元神飞升的孔洞。庄子则称“人皆有七窍,以食、听、视、息。”这“七窍”为眼耳口鼻加起来共七个孔,都居于头部,确切而言都居于头颅正前方的面部,通过眼看、耳听、鼻息、口传来感知和认识这个世界;头负责思想,但思想是由感官而来,又由嘴以语言的方式说出;情绪呈现在脸上,由眼耳口鼻共同完成表达任务。以此看来,虽然整个头颅才是一个独立个体的集中体现,“颜面”只是其中一部分,但“颜面”也是聚集灵魂所表达思想的最集中部分,“假面”应运而生。至此为止,“头与形分离之后,不但假头在造型艺术上获得了独立的品格,同时也呈现出假形、假头这样两种形式并存的局面。这样一个事实有目共睹:无论是人,还是动物,整个头部最有灵气、最引人入胜、最能引起人的情绪变化的,主要是那一张脸,一张由眼、口、鼻、耳共同组成的颜面。于是乎,以面代头的现象也就发生了。假头驻存魂气的观念也同时转移到假面上来,一枚假面也便成了该假面所代表的神灵。于是,假面又获得了独立的品格。至此,假形、假头、假面并见于造型领域,迄今为止,依然如此”。[5]

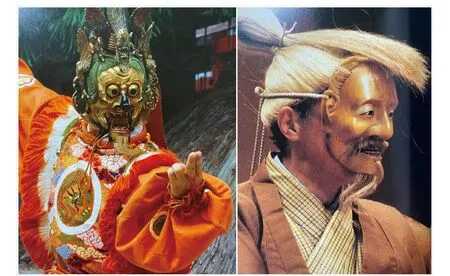

日本人对于形体——头颅——颜面之意识转化,不甚清晰,却绝对有迹可循。绳文时代晚期出土的文物,除土质人偶和大型动物的土器之外,还有土制的面具。那时的土偶,眼睛、鼻子和嘴巴的造型统统是圆而大的,五官平淡而模糊,女性造型的乳房和腹部尤为丰满膨胀,与现今日本工艺品之佼佼者“人形”娃娃的细巧精致有天渊之别;对猪、熊、鹿等大型动物的崇拜,也逐渐被狐、兔、狸等体型较小的动物代替了其重要地位。《三国志·魏书·东夷传》中记载,当时日本的男子多通过从事捕鱼等生产劳动获得食物,因此“无大小皆黥面纹身”,“以厌大鱼水禽”,可见这种在面部和形体上加以纹饰造成的震慑,具有模拟“假面”和“假形”的意愿和特质,起到了跟阻吓猛兽一样的作用;而后这些纹身图案还被加以修饰,用来区分部族、界定尊卑。在《古事记》的记载中,大和民族的男性先祖神伊奘诺尊在黄泉国与爱妻伊奘冉尊决裂后,回到人间在水中清洁身体。在洗濯面部时,从左眼中生出掌管太阳和白昼的天照大神,右眼中生出掌管月亮和黑夜的月读尊,鼻孔中生出开拓了人界的素戔呜尊;眼睛能见光明,鼻孔用来呼吸,且这两个器官均位于面部,因此面部生出的这三位神祇被认为是日本神话体系中地位最为重要、最为人所熟知的神灵,亦因能力最高超而被称为“三贵子”,即“主导神”,有撼天动地、主管万物的权柄;而伊奘诺尊其余部位产生的则是能力明显逊色一筹的“分管神”。出云神话中记载着素戔呜尊斩杀八歧大蛇的传说,八歧大蛇不仅身体金刚不坏、水火不侵,居然还有八个脑袋,斩其一不死、尚能迅速再生作恶,必须要用计令其醉酒、迅速地逐一砍下它所有的头颅才能真正将其摧毁。这样的形象设计,有如我国藏传佛教中俯仰皆是的多头金刚,每个头颅都汇聚了身体和神魂的精魄,法力无边。伎乐、神乐等演出中用到狮子面具时,除了整个的大头套之外,还有配套的彩色长布代表狮子的身体,由另一名演员控制,既表示狮子全形,也初步体现了“头型分离”的思想,同时体现了对“假头”和“假面”的注重;而在能乐曲目《石桥》中,狮子的形象就不再是立体全方位的假头,而是平板单面的假面了(见图2)。

图2 东京日枝神社藏狮子假形与能乐《石桥》 中使用的“狮子口”假面(摄影:冯淼)

据日本史书《信长公记》记载,日本战国时代中晚期最强大的大名织田信长,曾在岐阜城酒宴上当着诸国大名与武将面前,展示三个以黄金镶嵌的头骨工艺品,并将其恭恭敬敬地摆放在三个方向,与自己的座位形成四角之势,令在座宾客与这三个头骨一起观赏歌舞、享用酒菜。这三个头骨的主人,正是织田横扫天下时遇到的三个最强敌手:越前国的朝仓义景和近江国的浅井久政、浅井长政父子,此三人虽兵强马壮、勇悍无匹,最终还是亡于织田氏之手。民间传言,只要诚心供奉亡者头颅七年,就将被赐予神秘的强大能力。这一记载体现出了日本民俗信仰中也有这样的思想:头颅是集中积聚一个人所有强大能量的载体。同时当代著名动画巨匠宫崎骏的名作,电影《幽灵公主》里面,记述幕府时期人类为建造城镇而对森林进行乱砍滥伐,广袤远古森林的守护神——麒麟兽是一个类鹿型而多角的神灵,因守护森林、妨碍开发而被贪心的人类杀死并斩头。当麒麟兽的头颅被斩下的那一瞬间,它作为守护神的所有能量都开始迅速流失和退散,导致森林立即荒芜,临近城镇即将毁灭,直到主人公将其头颅高高捧起吸收天地之灵气,灾难才暂时止住。以上种种,说明日本人对形之精气凝于头、头之神髓附于面的观点的重视,而这种逐步缩减、提炼的追求,直观地体现在了日本人一直秉承并强烈追求的“缩小”与“精致”观念之上。

3 审美情趣的转变

大部分日本假面都是由中国直接传入、或由中国途经朝鲜半岛传入;而能乐面却具有强烈的本土原创性。在舶来的面具类型里,伎乐面中的“吴女”是典型唐代少女的情态;舞乐面中的“苏莫者”实为唐代长安泼寒胡戏“苏摩遮”之猿猴相;行道面中“狮子”面具在日本民间直称为“唐狮子”;虽我国已无现存方相士面具可供比对,但追傩面中的“四目方相”是依据我国古代文献《周礼·夏官》“方相氏黄金四目,执戈扬盾”的描述而来。唯有能乐面,其形貌特征均是自日本本土传统神话传说或历史人物中选取原型,撷取奥义,最终定型。原创性、本土化,将能乐假面作为“小型面具”而与众不同的特点,凸显得较为明显。

日本艺术的发展,是从文明程度尚很简陋落后的飞鸟、奈良时代开始,“硬用人为的功夫,模仿中国最统一最发展的盛唐文化”。[6]例如伎乐面中的形象皆来自除日本以外的中国、印度以及西域地区的亚洲其他国家,其假面造型很大,且五官常常夸张地扭曲突出。从心理学角度而言,任何人都对非自己族群的“外来者”保持着好奇而隔膜的心态,认为非我族类其心必异,其形也必大大不同。相信当时的日本人,也是用这样的态度去看待在本土并不常见的异族人士,认为他们因发色肤色不同而显得怪异,因服制冠戴迥异而显得突兀;即使纯粹是中国人形象、应与日本人形貌大体无二致的“吴公”“吴女”假面,也因唐及五代时期盛行以丰腴为美的审美潮流,而显得尤为肥满富态。伎乐面这种“大”的特点被当时的日本全盘接受,是鉴于其在当时的特定情况下别无选择的“传入性”——因为“日本的文化是从很落后的低层文化起步,通过对中国、高丽的高水平文化的忠实模仿而发展起来的。模仿,就是要完全地忠诚地学习和复制。任何的模仿行为都要求精细的观察、认知和体悟,并且在技巧上也强调精确、忠实”。[7]但这绝不意味着“传入性”在以后漫长的历史时期中就是单一的选择,更不是社会潮流的终极结果:任何艺术形式传入他国之后,随着当地文明进程的不断进步、历史文化的沉淀积累,势必会与当地的民族精神、文化底蕴、审美取向更为贴近、逐步融合,导致变异发生,最后发展成为一种全新的、原创的样态。假面艺术当然也是如此:在漫长的历史时期中是“照搬”的中国审美亚文化产物,却逐步发展成为与中国明显有异的、“原创”的本民族艺术。

行道面、追傩面同为外来系假面,一类代表佛祖菩萨,歌颂其神通广大、慈悲渡厄;一类演示恶鬼疫神,彰显其凶神恶煞、害人祸世,因此这两种假面也多数尺寸饱满,造型夸张。但接续伎乐面的脚步出现在日本戏剧艺术中的舞乐面,就让我们看到了显著的变化。相较于伎乐盛于全盘照搬唐代意趣、古风盎然的奈良时代,舞乐的鼎盛期处于平安时代,审美取向更为奢靡华丽,因此舞乐面也必定顺应时势、有所变化。在这一时期,日本的假面开始更趋精美,同时大部分假面额部的变短,耳廓的收窄,都明示着假面尺寸开始出现微妙的缩小趋势;特别是多个动眼断颌的分体式假面的出现,标志着假面本身和操作实践都变得更加灵活——而通常短小、轻薄、可动便意味着“灵活”,高大、厚重、僵硬则意味着“笨拙”。因此“灵活”,也是“变小”的另一种体现。

神乐中的很多假面,表现的虽然是日本本土神话传说中众神,却并没有因为他们无所不能的神力、高贵神圣的地位而被塑造成过于夸张的大型假面,而是被制作成为能够完全覆盖、却绝不越过全脸的尺寸,表现神祇下降人间、靠近凡人并带来福祉的亲和力;而神乐中的恶鬼、妖魔形象,则还依然保持着尺寸较大、造型夸张的特点,彰显其法力强大、作恶多端。这种并不一味延续之前面具形制,而是将大小和规模随着角色塑造和实际使用需求而不断进行调整的变化,代表着日本假面“本土性”和“原创性”意识的真正觉醒。直至能面的产生,这种“原创性”被发挥到极致。能乐的最终形成,约是在镰仓时代后期(14世纪后期)至室町时代初期(16世纪),能乐面也是在此期间完成了其定型,即我们现在所见到的能乐假面。文化传播的大体流程,都会呈现出一种“舶来→交融←本土”的规律,具体到日本假面文化上,促使其究竟为何由“深受舶来影响”而转变为“更加本土化”。笔者认为主要受到审美情趣转变的影响:此时的日本,幕府将军的政治统治权力凌驾于天皇之上,政权的下移导致了宗教文化的自上至下普及传播,武士阶级的审美开始成为社会的主流;而最受到幕府和武士阶级重视推崇的宗教,是佛教禅宗。禅文化教义的传播,影响了审美情趣的变化:倡导“空·无”的文化精神,完成象征“空寂·闲适”的美学精髓。禅宗吟咏“无常”的消极观点,造成了人们逐渐要求情绪的冲淡致远,不以物喜不以己悲,最终形成了风雅、恬淡的审美思维。从理想化的写意,到生活化的写实,此时这种更加贴近市民生活的艺术倾向,这种简素却蕴含着浓厚美学意趣的文化风气,极大地影响到了能面的制作。

能乐的最终形成,首要归功于生活在镰仓时代晚期到室町时代初期的观阿弥、世阿弥父子。尤其是世阿弥,集编剧、导演、演员、理论家、能面雕刻家多重身份于一身,他所作的《风姿花传》,是能乐演员的表演教习书,也是编导演理论的实践手记,并因措辞优雅、可读性强而具有很高的文学价值。世阿弥在《风姿花传》中对“幽玄”这个由中国创造的,广见于老庄思想、佛教典籍、诗词文赋,被日本人所借用并发扬光大、影响着整个镰仓和室町时代的审美观念、被曲学歌论贯彻始终的美学词汇,从戏剧的角度进行了崭新的全面诠释。他认为:“从古至今,时过境迁,艺人各有其能,但能够获得最高的声誉并将声誉永久保持的演员,都是以‘幽玄’为风格的。”[8]“幽玄”,为能乐之最高成就,艺人之成功根本,表演之终极境界;无论音曲舞蹈、姿态容貌,都以达到“幽玄”之美为妙。而他认为能乐中的幽玄本体,只有去掉一切矫饰,本色地、内敛地演出,扮佳人之婉丽情态,演名将之积淀沉稳,显狂者之内心哀恸,现恶者之不怒而威,方是能乐“幽玄”之上品。基于以上理论我们不难看出:传统的、外来的假面在造型上,已经不能完全满足能乐对“幽玄之美”的要求。它们存在肌理太过虬突、发型过于张扬、表情太过狰狞、颜色太过艳丽等种种问题,对情绪的体现流于外化,圈定了一个框架,束缚住了演员对人物内心世界的深刻挖掘。而能乐发展到成熟阶段,其本身又不像伎乐、舞乐、行道、神乐或追傩那样,是以祭祀、庆祝、娱神、驱鬼而非演员表演为初衷和目的的表现方式——虽同样来源于这些艺术形式、广泛吸收导致最终形成,但完备的能乐已经无比重视演员的功效,认为好的演员才能带来好的演剧;所以假面作为能乐中不可缺少的组成部分,如果因其本身造型的不足而限制、阻碍了演员的表演,是不符合这种艺能的演出要求的。因此作为呈现角色之精魂的能乐面,便显得尤为重要:没有它,不能更好地说明人物形象和心路历程;但它若成为夺人眼球的唯一要素,便否定了演员自身技能的修炼、掩盖了演员本人优秀修养显示出的光辉。因此能乐面的最终定型,在体积和画面两方面都做出了减法:

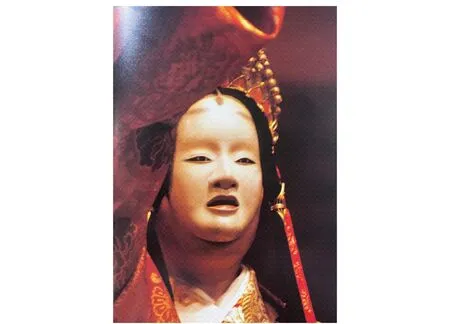

第一是尺寸变小,额头近发际线的部分、下颌骨整个外沿、鬓角及耳朵全露在外面,仅仅遮蔽眉眼鼻嘴四官,使演员有部分皮肤暴露在外,在必须使用面具进行表演的既定模式下,最大程度地彰示了演员的存在感(见图3)。

图3 舞乐假面“陵王”的饱满与能乐假面“朝仓尉”的留白之比较

第二是画面变淡,除了在面上雕出眼鼻口之外,最多画上细细的眉毛和丝缕额发,其余位置大量留白,以空白的、无物的表面状态增大了想象的空间,去掉了人脸上本应有的沟壑、凸起、凹陷,即使是在表现中老年人士或鬼神怨灵的可怖时,也淡化了因岁月风霜或情绪激动而导致的本应深刻的皱褶和纹路,可说是在写实的基础上最大程度虚化了真实,以一种最圆滑平板的状态来承载全部的情绪,反而达到了最直指人心的效果(见图4)。

图4 能乐《鹰井》中的“增女”假面

图5 能乐《蝉丸》和《景清》假面

第三是中间表情,除了某些特定的神鬼怨灵面具,大部分能面既没有紧闭双眼的,也没有怒目圆睁的,都是双眼微开的样子——即使是目盲的“蝉丸”或“景清”假面,也并不是双目紧闭的,而是低垂双眼露出一条缝(见图5)。这纵然是由于考虑到演员视物的方便,但同时也是符合人物悲苦惶惑、飘零无依的内心性格的。嘴部亦然,一般都是微微开合的状态,既不紧闭也不大张。而且能面在雕刻制作时,每一个面具的左右脸有微妙的不对称性,这样的一张脸,本来明明应该是呆板的、无生气的、有缺陷的,却偏偏能够变幻出无数表情:从上方看,好像有点哀怨;从下面看,又好像在微笑;从左从右看,又各自不同。它作为一种仿佛“无表情”的假面,实则是以千变万化的“中间表情”去解读的。

4 结语:“缩小”现象的启示

在日本,精致的手工被称为“细工”,力求能够细巧精妙地将物体缩小制成,以此代表工艺的最高水平;而“缩小了的东西与原本就小的东西或单纯的小东西还不一样,它讲究的是比原来更可爱,比原来更厉害,并带有不同色彩”。[9]从《源氏物语》《平家物语》描写的宫廷惊变、烽烟起卷的长篇故事,到短小俳句、浮世草子的精简朴实,日本文学逐渐“小而凝练”;从东大寺的庄严雄浑、金阁寺的极致奢华,到千利休紧窄逼仄却暗含侘寂美学的茶室,日本建筑逐渐“小而清淡”;其他还有例如动漫文化的“小而可爱”,产品设计的“小而全面”,工匠精神的“小而精致”,饮食文化的“小而舒适”,均有迹可循。艺能假面的发展历程亦是如此——它本由假形和假头浓缩发展而来,成为一块便于存放的木板;而发展至能面,又在之前的基础上大幅度削减了尺寸的大小,可说是缩减又缩减,极为规律性、渐进性地体现了千百年来日本对“小”贯彻始终的追求。在“缩小”这个有趣文化现象的背后,日本人对“形小而质高”“形浅而意深”的要求,可以说是孜孜以求,从未停止。

注释:

① 行道,是佛教节日或法会中的一种仪式——将平时供奉在佛堂中的圣像抬到装饰过的车上,僧侣、信众们戴上面具,作为随从跟随车辆,围绕寺庙而游行,并念诵经文。

② 追傩,是日本的驱魔打鬼仪式,来源于中国古老的傩仪,也叫「鬼追い」。日本典籍中,最早出现的对驱傩仪式的记载是《续日本纪》,记载公元706年疫病横行、尸殍遍野,因此宫中举办土牛大傩以驱邪(见佐伯有义.史国六参卷(《续日本纪》·卷上)[M].东京:朝日新闻社,1940:52)。到奈良时代,傩事在日本全国极为盛行,无论是寺庙、神社还是民间活动,常常举行追傩相关仪式。