城市微更新与日常生活建构

摘要:城市更新在中国的发展进程不断加快,而这种物理空间快速的“新陈代谢”带来了影响更为深远的城市问题,因此“城市微更新”以及“社区微更新”等重新回归人的尺度与日常生活的设计改造项目应运而生,探讨城市微更新与日常生活建构之间的关系。本文以文献研究法为主,尝试结合近年来微更新的相关项目案例,探讨“更新”的内容问题,强调空间的公共性与精神性,以及微小空间的生活性与真实性。正是那些细碎角落的日常生活场景建构了一个有温度、有灵魂的城市空间与城市记忆,也正是多元文化背景下,不同社会阶层人群之间的互动,带动了一个城市的创新发展。

关键词:城市微更新日常生活城市精神

“看不见的风景决定了看得见的风景。

—伊塔洛·卡尔维诺《看不见的城市》

街角的修车匠、巷尾的豆腐摊、遗弃的电话间……这些“微小”的事物和人,构成了我们的日常生活。但当城市现代化进程不断加快,大规模的拆建使得诸多真实性被城市符号所掩盖,空间被作为承载符号的载体,那些生动的画面终究变为无法认出的单一形式。日常如何在城市的容器中散发其精神光芒是值得思考的问题,而城市微更新可能是我们重新面对城市问题的一个视角。

一、“城市更新”的历史沿革与人文转向

城市更新,主要是指对城市建成区城市空间形态和功能进行的可持续改善的建设活动。其概念原先是针对都市的住宅问题而提出,最早见于1949年美国《住宅法》,1954年的《住宅法法案》中正式使用这一概念,其内涵为针对贫民窟进行住宅改造行动?。起初的更新方式与途径基本为拆除重建或整体复新,而大规模的拆建也逐渐引起较为尖锐的社会问题。自上世纪90年代开始,有关城市更新的新思潮逐渐形成,多元主体的合作共建成为新的动力,而“更新”的内涵也由单一的建筑物质环境重建,逐渐丰富为有关经济、社会、环境、人文等多目标主体的综合更新改造,这也与可持续发展的理念相吻合。这种新的理念以及与之发展出的多种城市更新途径,成为重塑现代社区能力以及公众参与的主要方式之一。这此过程中,更新以及重建的不仅是物质环境,更是现在都市的邻里关系、社区文化以及城市记忆的保存。

在我国的现代化进程发展中,更新运动始于20世纪50年代,并于改革开放后的经济转型期快速发展,其“更新”内容在不同历史发展时期有其不同内涵。80年代初,我国的城市更新主要被定义为“新陈代谢”的过程,其途径包括推倒重来式的重建,以及对历史街区与旧建筑的保护修复。90年代,吴良镛先生针对城市历史环境的更新,提出“有机更新”的概念。到了90年代末期,学术界充分探讨了城市小规模更新及其优势,但当时理论研究深度和广度有限,加之时代背景的影响,相关研究成果基本没有应用于实践。2012年仇保兴提出“重建微循环”理论,倡导“小就是美,小就是生态”的观点。在他的倡导下,城市更新研究领域逐步引入“微更新”理论,专家学者对“重建微循环”理论产生兴趣,开始深入探讨该理论在中国特色的城市治理、更新资金支持、更新制度建设、公共参与以及社区营造等方面所涉及的问题。马宏、应孔晋通过详细分析了上海社区空间微更新案例,将探讨的重点放在了社区营造路径与政府角色定位两方面,同时将微更新理论研究应用于实践?。李彦伯指出当前涌现的城市微更新是对宏观政策、行业趋势与社会需求的积极回应;于海从社会学视角出发,对互动社区提出了有关新的空间更新逻辑方面的探讨。2015年起,在国家“存量规划”大背景下,上海市提出城市更新发展战略。2016年上海市规划和国土资源管理局发布城市更新四大行动计划,启动“行走上海一社区空间微更新”计划,倡导“共建、共治、共享”的城市治理精神。赵燕菁认为,存量规划是设计存量资本收益最大化的城市制度。城市更新存在多种模式,包括老旧危房改造、旧厂房改造、城中村改造等。社区微更新的改造关注主要集中在两个方面:一是“微小”一以不妨碍居民日常生活以及不破坏原有历史记忆与风貌为出发点,以设计介入,以“轻”“快”方式提升社区的人居环境;二是“共同参与”,相较于其他的城市公共空间,社区的更新更是从“人”的角度出发,关注人在社区生活、活动时的基本需求,针对人群多变的生活方式给予帮助。

近些年,许多城市根据地方实际情况对城市微更新展开许多积极的探索,并取得一定社会成果:北京对历史街区内的老城胡同进行了社区微更新营造实验,实验改善了社区的公共空间提升了整体的品质;南京则由市委政策研究室、城管局和社科院组织微更新项目征集;上海改变了“大拆大建”的发展模式,是近年来我国城市微更新领域中具有代表性的城市与实践基地。一方面,由政府主导的自上而下的规模化、系统化更新项目作出了有益探索,如外滩高架桥下地工程、世博园区提档升级改造等;另一方面,对于老旧社区的更新则强调低影响和微治理。上海政府机构与各类民间组织广泛采纳社区居民意见,对社区进行“微更新”设计与重组,逐步提升城市局部片区环境品质和功能,增加社区居民的归属感、认同感。通过社区层面的微更新改造对城市发展发挥触媒作用,引发“链条反应”,促成城市建设理念的转变。

二、城市空间中的日常生活与更新内容

亨利·列斐伏尔、米歇尔·德塞他们批判现代社会的日常生活是枯燥、死气沉沉、毫无意义的。日常生活被理性地组织与划分,這样的一致的社会时间表就是一套社会经济生产的系统③。通常,人的日常生活恰恰是在突破这些规范与格式。城市的使用者在这种被“高度控制”的生活方式中去寻求与改造日常,城市空间因而具有特色与富有生机。这恰恰是城市微更新的价值与意义指向。

在卡尔维诺的眼中,在全球化扩张的过程中,现代城市逐渐丧失了其识别性,特别是空间结构与秩序的消失,这种相似性、符号化、记忆的消失、生存及死亡都是现代化城市的苦难。文丘里说:“建成环境的所有元素不可避免的是象征符号。”诚如所言,符号是人们认识及体验城市的重要途径与媒介,而符号及其象征意义所形成的差异恰好与消费主义的需求相吻合,在被其支配之后,符号贯穿了社会各个层次的媒体,并就此深深的掩盖了城市生活的真实性,城市空间也失去其原有的属性逐渐沦为符号的载体。桑内特透过身体与石头的研究,认为人类身体与环境的联系正随着城市文明的发展而持续减弱,身体从最初的主动向被动转变。即便人们可以通过先进的科技来进行自身的高速移动,但人和环境的适应性和匹配度会无法对应,将会造成人们感官的漠视和麻痹④。而一个有生命力的城市,终将为了满足如此的速度与同一化,最终丧失曾经所具有的美感与活力。美国学者威廉_H·怀特(WilliamHollingsworthWhyte,1917-1999)曾建立“街头生活项目”调研组,连续十年在美国纽约的街区、公园和游乐场所等城市零星空间中观察社会行为。期间,他发现空旷的大型广场、大型的购物中心等会侵袭人类生活空间。相比而言,他更青睐城市中具有巨大的乘数效应的微小空间,因为它和人们的生活息息相关。另外,人们精神状态与生活质量会受到对空间的持续感受的影响。

可见,微更新不只是可触摸的物质空间改善,更重要的是不可见的经济、社会、文化的变更与复兴,是从抽象的人到具体的人的转变,因此这场“更新运动”不仅是对公共空间的挖掘、对场所的再造,更为真实日常生活的发生提供了一个合理的场所。威廉·H·怀特曾在《小城市空间的社会生活》中提出,一些外部刺激(如一些表演活动、促销活动、小品景观雕塑等)能够推动人们之间的联系,刺激陌生人相互交谈,这被称为“三角效应”理论。这些刺激成为一个桥梁与中介,促进人们之间的相互联系,因此那些街头巷尾“不起眼”的空间与活动的价值是那些行动的不可预期性。

在城市化大步伐改造之下的城市设计师,通常着眼于大尺度的规划与计量,其设计思维多被整体性以及结构性所禁锢。自上而下的系统性设计固然很重要,但是这却将导致微小空间场所的遗漏。城市轮廓带来功能性的正常运行,但是只有微小的细节才能带来生动的画面,因为每一个人的生活是微观的,所接触的也正是那些“不起眼”的情节。

公共电话亭作为城市曾经具有重要日常功能意义的服务设施,其传统功能已伴随信息技术的演进逐渐失效。但这个街道上的零星空间是否能够焕发新的生命力?在英国伦敦,当地具有标志性的红色电话亭虽然已经在一定程度丧失其原先的使用功能,但却被认定为国家历史遗产被保留下来,同时其具体功能被进行了改造,如烟草店、独立办公空间、蔬菜温室等。在英国萨默塞郡的一个村庄,村民为解决当地图书资源的匮乏问题,将老旧电话亭改造为微型图书馆,前来阅读的人会带来一本图书以确保其有足够的书可供循环借阅;在韩国首尔,公共电话亭则被改造成为能够短暂保护路人安全、免受危险的“应急避难所”。同时,电话亭也可成为艺术展览馆或迷你画廊,在美国纽约“广告牌中的艺术”(ArtinAdPlaces)项目将数十幅艺术品贴在电话亭外面,同时也表达对纽约街道广告满天飞以及过度商业化的抗议。2017年,上海徐汇区的263个可正常使用的公共电话亭作为空间载体,在保留电话亭外形以及基本通话功能的基础上,逐批安装智能触屏,引入图书借阅以及有声朗读等内容,成为家门口的共享悦读亭。

三、共同参与营造的社会空间与创新城市

城市更新所面对的核心问题是:我们究竟要生活在什么样的城市中?如何生活?设计主体的转变将带来新一轮城市更新的目标与形式。每一位生活在城市中的人都有塑造城市、提出自己设想与诉求的权利。

从全国的角度看,上海是共同参与营造社会空间和创新城市的典范。由上海市规划和国土资源管理局发起的城市更新四大行动计划,从共享社区、创新园区、魅力风貌、休闲网络等四方面推进各区的更新试点。2016年的“行走上海一社区空间微更新计划”是探索与居民生活密切相关的老旧小区公共空间和设施的更新。该活动在以中心城区为主的区域内征集并选取与居民生活密切相关的社区空间试点,实现规划局、街道、社区公益组织、设计师、艺术家以及市民等多方群体在社区空间微更新时间方面的深度参与?。微更新计划流程,包括宣传征集、试点筛选、方案设计、方案决定、成果展示、持续跟进。“微更新”在抽象宏大的设计主题下,贴近并突出使用者的日常性与参与性,实现了一种真正的在地化。

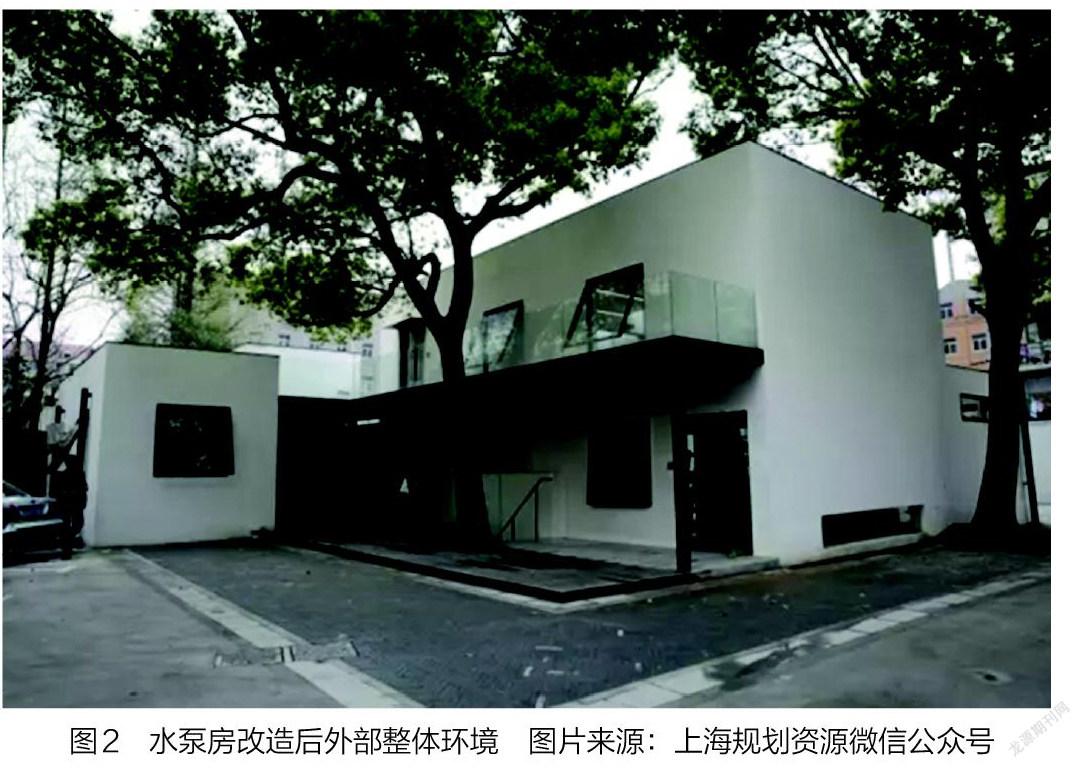

其中值得一提的是企业设计师团队与高校研究团队在上海社区微更新过程中起到持续性作用,设计师团队在微更新中除提供设计服务外,还可以逐步介入“策划、投资、设计、建造、运营”等全周期当中。上海设计师吴怀国梳理出包含200多个更新项目的清单,该清单从改造小区水泵房,到周边小区的中心广场,辐射到小区以外的公共道路,最后延伸至整个街道84个小区,对这些小区进行了整体“摸底”最终形成了一份《石泉街道城市更新设计导则》。这场改造可称得上是“几乎不赚钱,仅凭着社会责任感”成为了设计公司与街道合作推进微更新的典型范例?;小区水泵房是最先进行改造的,水泵房与南边的河道连通,原是市政部门一个抽取污水和运输污水的场所。由图1可见,水泵房改造前已经废弃许多年,紧邻小区住宅,使整体环境比较脏乱。

改造后的水泵房赏心悦目。二楼的玻璃露台延伸到香樟树的林荫下,雨季来临时会出现落英缤纷的景象,充满了诗情画意。水泵房作为街道网络信息化办公的场所,室内简洁而明亮,布局精巧的复式结构,木质的楼梯错落有致。置身其中,让人很难将过去脏乱差的水泵房与眼前这个充满现代化与设计感的建筑联系在一起。

上海同济大学团队持续关注各类社区公共空间,在学校的各类教学实践过程中融入城市微空间改造实际项目,与社区共同举办系列论坛互动活动,吸引更多的社会力量与声音融入到社区营造中,形成高校知识溢出的效果与影响力。同济大学建筑与城市规划学院的童明教授认为城市更新是一种社会行为,一种社会设计。多方介入可以使城市更新成为一种城市生活的正常行为,是一种虽不被明显感知,却每天都在发生的持续性行为。在这个过程中,逐渐会有更多自组织形成的社会团体,不同于有体制背景的大型设计院、有学术体系支撑的高校研究机构、有完善项目管理与运营制度的商业公司,需要依靠参与成员的专业素养以及对待问题的持续关注。项目展开初期,为了确保其有效进行,一般建立“自上而下”与“自下而上”相结合的自主更新模式,并在城市更新运营管理体系中融入民众参与、利益协调、保障激励等新机制。同时也要均衡政府、企业、居民三方的直接经济收益和间接经济收益,做好更新后的维护工作,建立并加强居民的自治和维护,从而形成可持续的自主更新模式。而开放平台的设置既可实现多个利益主体间的对话,协调多个横向部门的相关问题,同时也将不同专业和背景的个人及团队纳入到平台上,在各种联系协作中产生更多的思路。

结语

在我国城市微更新作为一种城市治理的新颖模式,正面临诸多考验。微更新的过程中涉及诸多社会因素,在理论指导、技术手段和制度保障方面仍存在不足。如何全面系统地理解城市微更新,如何从情怀走向理性,如何让辖区居民成为微更新的主人等一些问题值得我们再思考与研究?。

注释:

① 张宇星.趣城——从微更新到微共亨[J].城市环境设讣,2017(1).

② 魏志贺.城市微更新理论研究现状与展望[J].低温建筑技术,2018,40(2).

③ 许平.作为自由理性的设讣——重读《野性的思维》及其他[J].装饰,2018(9).

④ 王萍萍,张倩倩,洪涛.不再失落的城市:基于“消极空间”改造的城市设讣反思[Aj.中国城市规划学会、沈阳市人民政府.规划60年:成就与挑战——2016中国城市规划年会论文集(06城市设讣与洋细规划)[C].中国城市规划学会、沈阳市人民政府:中国城市规划学会,2016.

⑤马宏,应孔晋.社区空间微更新上海城市有机更新背景下社区营造路径的探索[J].時代建筑,2016(4).

⑥ 高家骥,李萌,阎岩.城市主题公共艺术建设项目的现状及对策研究——以大连市为例[J].湖南包装,2017,32(2).

⑦ 杨芡蓉,黄应霖.我国台湾地区社区规划师制度的形成与发展历程探究[J].规划师,2013,29(9).

注:本文系国家自然科学基金项目(41671158)(41771178);辽宁省教育科学"十三五"规划课题(JG18DB063);辽宁省教育厅高等学校基本科研项目(J202154)。