不同模式生态扶贫减贫增收效应研究

——以三明国家扶贫改革试验区为例

李军龙 ,周法法

(1.三明学院 经济与管理学院,福建 三明 365004;2.浙江工商大学 经济学院,浙江 杭州 310018;3.福建省高校人文社科研究基地 低碳经济研究中心,福建 三明 365004)

我国贫困区域与生态安全保护区域在地理空间上高度重叠,有95%的贫困人口生活在生态保护区。[1](P2614-2622)这些地区既是重点生态建设区域,也是生态扶贫主战场。为了打赢生态贫困地区的扶贫攻坚战役,自从实施 “精准扶贫战略”以来,国家先后出台了关于生态扶贫的系列文件[2-4],明确指出在生存条件差、生态系统重要、需要保护修复的地区,结合生态环境保护和治理,探索生态脱贫新路子。因此,在生态贫困区探索如何协调扶贫开发与生态保护,促进贫困人口脱贫致富、区域经济与生态环境协同发展,实现脱贫攻坚与生态文明建设“双赢”,具有重要的战略意义和理论价值。

生态扶贫研究主要聚焦在生态扶贫的内涵和机制[5](P3-8)、[6](P43-46)、[7](P989-1002)、实现路径[8](P15-22)、[9](P81-90)、绩效评价[10](P133-138)、[11](P133-138)等方面。当前,虽然生态扶贫研究方兴未艾[12](P144-147),但已有研究主要是从宏观层面探讨生态扶贫对区域经济发展的作用,较少从微观层面探讨生态扶贫对贫困户的增收效应[13](P20-28)、[14](P70-77)、[15](P8-12)、[16](P955-966),尤其是生态贫困区不同模式生态扶贫如何影响贫困户减贫增收效应的研究更是少见。另外,已有文献在研究贫困户增收效应时并未考虑生态扶贫对不同农户增收效应的异质性影响,无法准确识别生态扶贫政策实施前后对农户收入的影响,难以准确评估生态扶贫对农户增收的净效应,且增收效应评价方法不够科学。进一步深入探究不同生态扶贫模式对农户的减贫增收效应,不仅能够丰富生态扶贫理论,也为后扶贫时期集中连片深度贫困区生态扶贫提供了重要的参考价值。

一、生态扶贫对贫困户减贫增收理论分析

生态扶贫是指通过设施生态工程、培育生态产业以及实行生态补偿等形式,在保护贫困地区生态环境的同时,又改变贫困人口生产生活条件,实现人与自然可持续发展的一种新扶贫方式。[17]在生态扶贫实施过程中,各地政府也根据自身资源禀赋积极探索适宜当地发展的生态扶贫模式,不同模式生态扶贫对贫困户的减贫增收影响不尽相同。我国现行的主要生态扶贫有生态移民扶贫、生态产业扶贫以及生态补偿扶贫等模式,见图1。[18](P70-75)

图1 不同模式生态扶贫的运行机理机制

生态移民扶贫是指优先从生态修复考虑出发,鼓励贫困地区家庭在自愿的基础上搬迁到比较适合生产和生活地区的扶贫模式。[19](P2-19)生态移民扶贫改善了贫困人口脆弱的生存、生活和生产环境条件,重构了社会网络关系,改变贫困户的社会资本,带来更多的就业机会,转变原来依靠农业经营的单一收入渠道,实现贫困户收入来源的多元化。[20](P45-55)另外,生态移民扶贫提高了公共基础设施和服务设施等外部可利用物质资本条件,促进贫困人口非农收入的增加,整体提高贫困户的综合生计能力。[21](P1572-1582)

生态产业扶贫是在生态资源较为丰富的贫困地区,在保证生态效益前提下,以生态资源为基础、以市场化运转为导向,在充分满足当地人资源自用性的基础上,实施生态资源的产业化和规模化开发,从而实现摆脱贫困和环境友好的协同发展目标。通过培育适合贫困地区的生态产业[22](P21-25),贫困地区能够壮大产业规模,延长产业链,形成特色生态经济体系,激励更多贫困人口参与生态产业建设和发展,充分调动创业就业积极性,助推贫困人口内生驱动力,提升可持续生计能力,提高非农收入,带动当地经济发展和贫困人口增收[23](P138-142),促进贫困地区由“输血式扶贫”向“造血式扶贫”转换。

生态补偿扶贫是在生态建设和生态环境保护过程中,通过生态红线保护制度,弥补农户参与生态补偿受到的损失和失去的发展机会成本。我国生态补偿主要是对参与生态公益林保护、流域生态环境保护以及退耕还林还草、自然保护区建设、三北防护林和南方石漠化治理等的农户给予直接现金补偿,或通过生态建设工程使贫困地区的群众通过参与工程建设获取劳务报酬。[24](P149-153)生态补偿的实施也可以挖掘生态产品,提供生态服务,从事非农经营活动,改变单一收入来源,拓宽收入渠道,转变原有生计方式,实现多样化生计策略。[25](P105-116)从更深层次来看,生态补偿对贫困地区生产要素配置优化、产业结构调整等也具有重要作用。

二、模型构建与数据收集

(一)倾向得分匹配原理

倾向得分匹配 (Propensity Score Matching,简称PSM)能够有效克服有偏估计与样本“自选择”导致的“选择偏差”而被广泛应用到政策和项目评估中。[26](P72-90)本次研究参考PSM研究的基本框架,设置虚拟变量Di表示贫困户,i表示是否参与某种生态扶贫,i=1为参与,i=0为未参与。

第一步,估计倾向得分。运用二项选择Logit模型估计出倾向得分,

上式表示逻辑分布的累计函数,β表示相应的参数变量。

第二步,倾向得分匹配。在倾向得分估计比较准确的基础上进行匹配平衡性检验。通常以三种方法判断倾向得分是否通过平衡性检验。一是匹配前似然比检验LR chi2显著,匹配后不显著则通过平衡性检验;二是准偏差均值MeanBias与中位数偏差均值MedBias匹配后有较大幅度下降则通过平衡性检验;三是匹配后解释变量标准化偏差小于25通过平衡性检验且匹配结果可信。

第三步,计算平均处理效应。因本次研究的是不同模式生态扶贫对贫困户收入的促进效应,所以选择处理组的平均处理效应(ATT)更为适合。假设控制组农户样本集合为C,处理组贫困户样本集合为D,则不同模式生态扶贫对贫困户的减贫增收的平均处理效应为[27](P128-136):

式中,N表示参与生态公益林补偿的农户数,Di=1为享有某种生态扶贫的贫困户,Di=0为未享有,Y1i和Y0i分别代表处理组和控制组中被匹配的贫困户收入。

(二)数据收集

国务院扶贫办公室先后在广东清远、浙江丽水、辽宁阜新和福建三明等地设立国家扶贫改革试验区。三明生态资源丰富,森林覆盖率达76.8%,被誉为“中国绿都”,大部分地区被划分为福建主要生态功能区和限制开发区;但经济发展相对滞后,扶贫开发任务重。《三明市生态扶贫工作方案》指出,贫困人口通过参与生态保护、生态修复工程建设和发展生态产业提高收入水平;提高生态保护补偿水平,具有劳动能力的贫困户转化为生态护林员,建设扶贫农村专业合作社(协会),吸纳贫困人口参与生态工程建设,通过大力发展生态产业,带动贫困人口增收;各类重大生态工程项目和资金安排进一步向贫困县倾斜,发展生态旅游、生态林业、林地“折价入股”等带动贫困户脱贫。[28]

根据三明贫困人口的分布情况,课题组在2019年7—8月选择29个乡镇的88个村对建卡立档的贫困户进行调查,发放问卷1300份,有效问卷1126份,有效率为86.6%。受访者中男性占74.87%,40岁以上占97.51%,小学及以下学历占70.52%,绝大多数贫困户具有高龄低学历的特征,见表1。

表1 受访者基本特征分析

(三)变量选取及描述

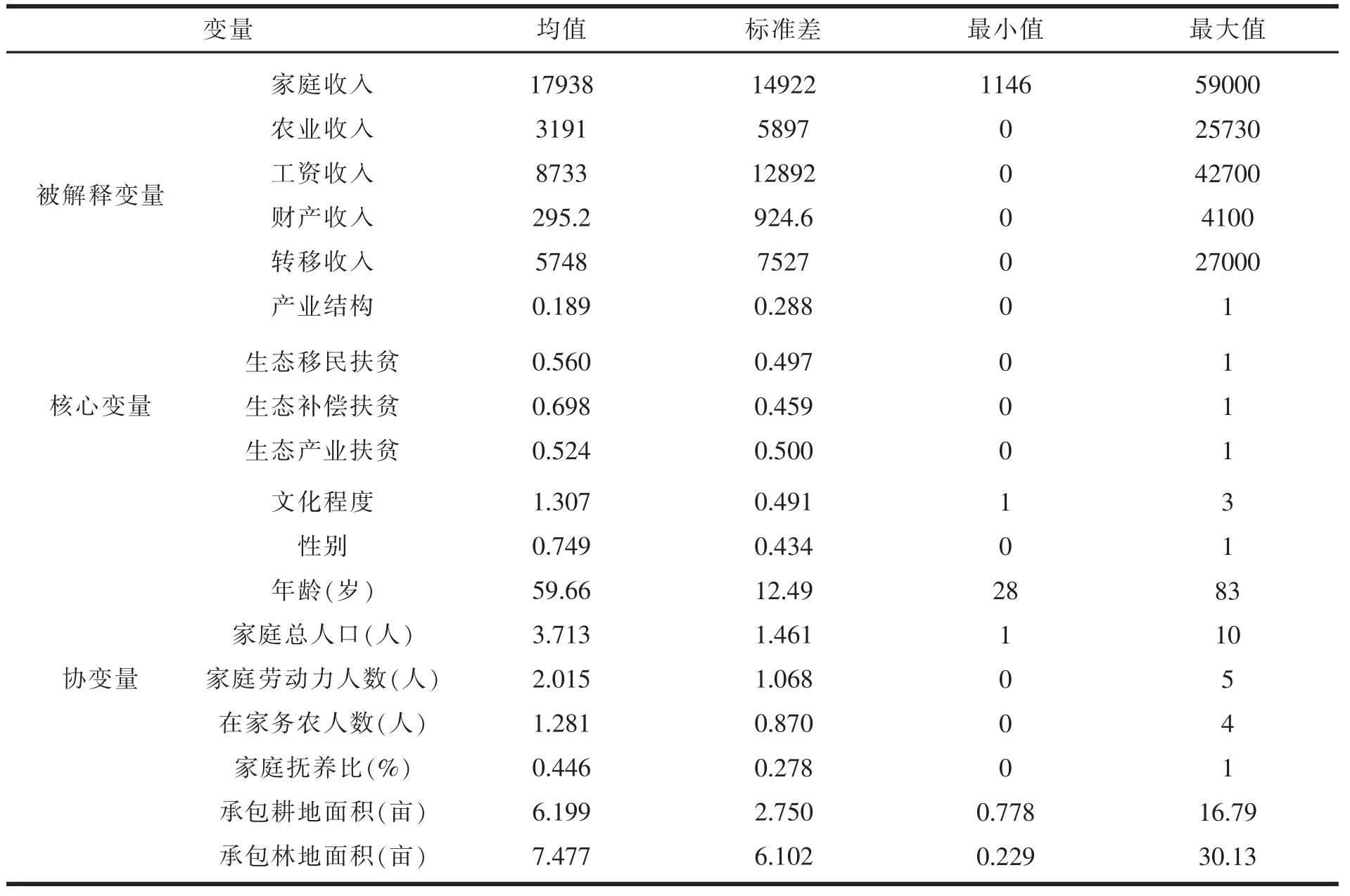

本次研究选取家庭收入、农业收入、工资收入、财产收入、转移收入和产业结构为被解释变量。家庭收入为农业收入、工资收入、财产收入和转移收入总和,农业收入为贫困户农林牧渔等农业生产经营收入,工资收入指贫困户通过打工和劳务等获得的收入,财产收入是指贫困户在已有资产基础上投资而获得的收入,转移收入是贫困户通过政府的再分配而获得的收入,产业结构用农业收入占家庭收入比表示。生态移民扶贫、生态补偿扶贫和生态产业扶贫为核心解释变量。贫困户家庭收入还受到农户异质性的影响,所以选择户主的基本特征和家庭基本情况作为控制变量,见表2、3。

表2 变量的描述统计

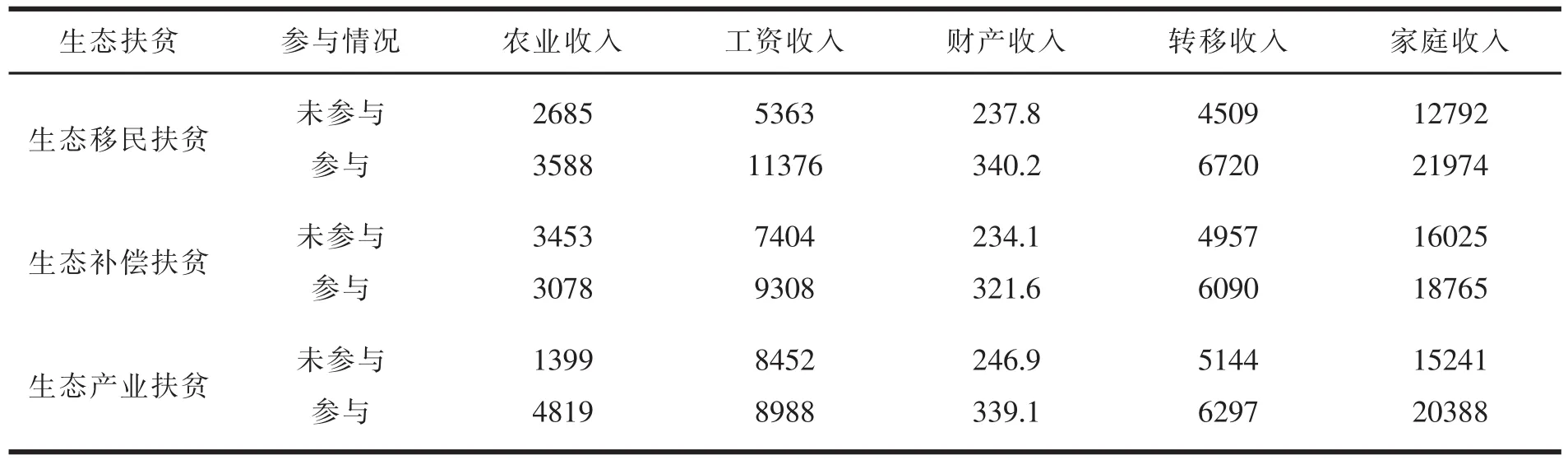

表3 贫困户家庭收入的基本描述统计 单位:元

从表3可知,参与三种模式生态扶贫均使贫困户家庭总收入增加。参与生态移民扶贫使贫困户的农业收入、工资收入、财产收入和转移收入增加,工资收入更是比未参与贫困户平均高6013元,证明生态移民扶贫拓宽了贫困户就业渠道,促进了农村劳动力的转移和工资性收入的增加。参与生态补偿扶贫使贫困户农业收入减少375元,工资收入、财产收入和转移收入均增加,其中工资收入增加最多,为1904元,说明生态补偿扶贫减少了林地等自然资本,减少贫困户农业收入,但提供了更多就业岗位,使贫困户家庭收入整体增加。参与生态产业扶贫使贫困户农业收入、工资收入、财产收入和转移收入增加,其中农业收入增加3420元,佐证生态产业扶贫促进了农户的农业收入,使贫困户家庭收入增加。尽管不同模式生态扶贫均增加了贫困户收入,但对贫困户收入产生的效应不尽相同。

三、生态扶贫对贫困户减贫增收效应分析

(一)倾向得分估计及匹配平衡性检验

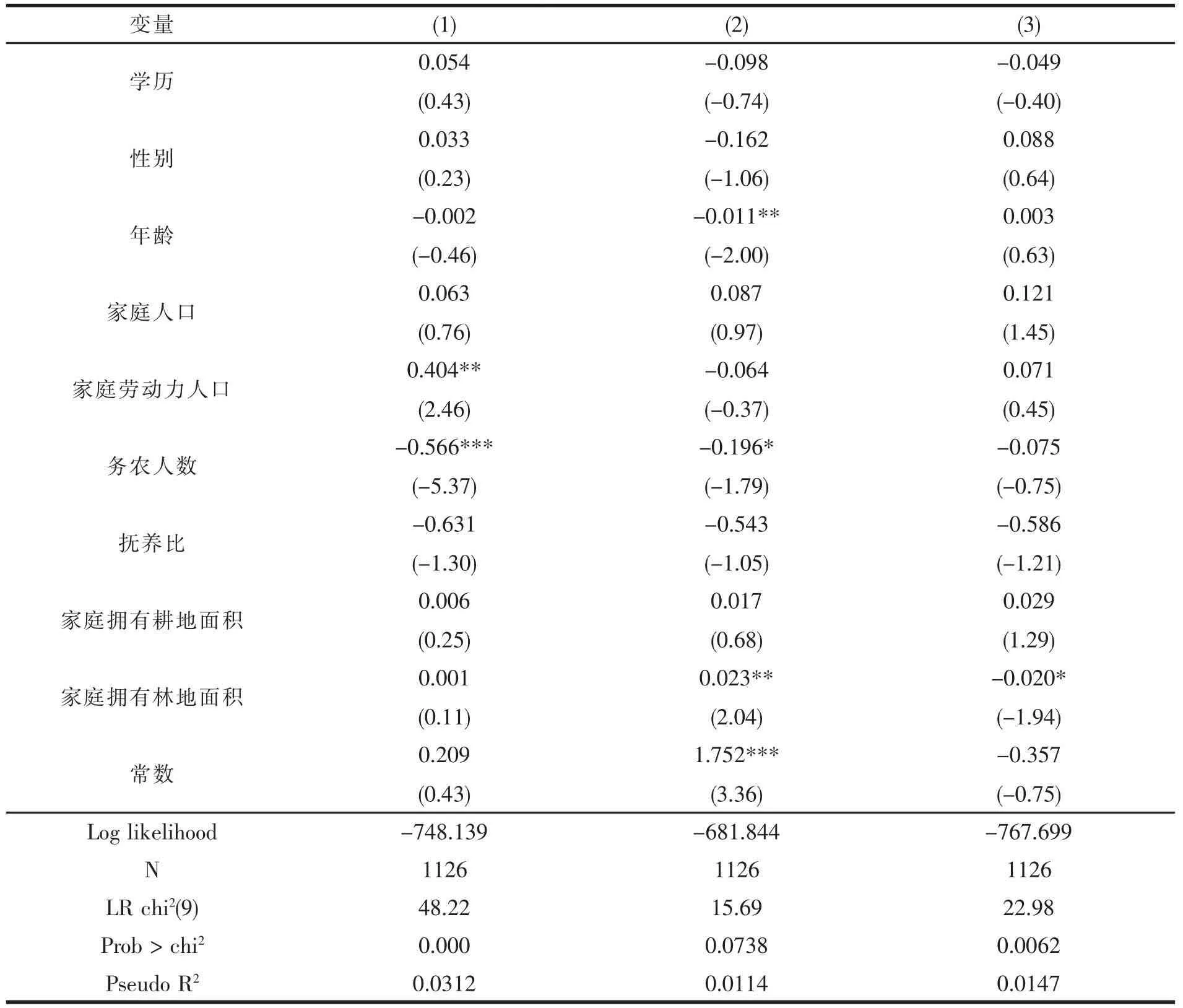

选择匹配变量是倾向得分估计的关键[29],匹配变量选择的要点在于要同时影响贫困户参与生态扶贫的行为和收入。因此,本文选择贫困户的学历、性别、年龄、家庭人口、家庭劳动力人口、务农人数、家庭抚养比、家庭拥有耕地面积和林地面积作为匹配变量,并采用logit模型估计不同模式的倾向得分,见表4。结果表明,贫困户的家庭劳动力人口和务农人数对参与生态移民扶贫和生态建设扶贫有影响;年龄、务农人数和家庭拥有林地面积对参与生态补偿扶贫有影响;家庭拥有林地面积对参与生态产业扶贫有影响。

表4 logit模型估计结果

在倾向得分估计后,检验匹配后处理组与控制组是否存在系统差别以确保倾向得分匹配的估计质量。目前学界对匹配方法的优劣并未达成明确共识,如果选用多种方法匹配结果相似甚至一致,则意味着匹配结果稳健,样本有效性良好。[29](P542-545)本文运用核函数匹配、k近邻匹配、半径匹配三种方法分别对不同模式生态扶贫进行匹配,见表5。三种匹配方法对不同模式生态扶贫匹配后似然比检验PsR2全部减少且不显著,而匹配前显著;标准偏差均值MeanBias与中位数偏差均值MedBias均下降,并且B值在匹配后均小于25,证明本研究固定变量选择较为合理,变量选择偏差在可控范围内且通过平衡性检验,倾向得分匹配结果可信。

表5 匹配平衡性检验结果

(二)倾向得分匹配结果分析

采用倾向得分匹配估计三种模式生态扶贫对贫困户减贫增收效应存在差异,见表6。从家庭总收入来看,三种模式均明显促进了贫困户家庭收入的增加,匹配计算的平均处理效应分别为7390.44元、2550.69元和3401.12元,表明三种模式生态扶贫使贫困户家庭收入平均增加7390.44元、2550.69元和3401.12元。

表6 不同模式生态扶贫对贫困户各类收入的增收效应

从贫困户农业收入来看,生态移民扶贫在此呈正影响,平均处理效应为693.39元,说明生态移民扶贫对农业收入的净效应为693.39元;但仅在0.1的水平上显著,进一步证明生态移民扶贫对贫困户农业收入有一定的促进作用。生态产业扶贫在此呈显著正效应,三种匹配计算的平均处理均值为3193.53元,证明生态产业扶贫使贫困户农业收入净增加3193.53元,明显促进了贫困户农业收入。生态补偿扶贫在此呈负影响,但在统计学上不显著,可能是因为生态补偿政策使贫困户减少了耕地林地面积,而补偿标准尚未达到贫困户农业种植或营林收入水平,证明生态补偿扶贫对贫困户农业经营产生一定的抑制作用。尽管贫困户的农业经营收入由于生态补偿扶贫的影响有所减少,但其他收入却在增加,整体来看并没有影响家庭总收入的增加,从长远来看对促进贫困人口家庭增收和生态环境可持续发展还是有利的。

从贫困户工资收入来看,生态移民扶贫和生态补偿扶贫与之呈显著正相关,平均处理效应分别为4218.15元和1596.89元,说明生态移民扶贫和生态补偿扶贫对贫困户工资收入的净效应分别为4218.15元和1596.89元,证明生态移民扶贫和生态补偿扶贫为贫困人口提供了更多就业岗位,拓宽了贫困户的社会网络关系和就业渠道,增加了贫困人口工资收入。生态产业扶贫在此呈负影响,但在统计学上并不显著,可能是因为当贫困户发展生态产业时,对劳动力的需求也响应增加,没有剩余劳动力从事自身经营以外的活动,从而减少了工资收入,但家庭总收入增加。从长远来看,生态产业扶贫能够有效促进贫困户脱贫增收,是后扶贫时期的关键措施之一。

从贫困户转移收入来看,三种模式生态扶贫与之均呈显著正相关,平均处理效应分别为2459.93元、1111.09元和1058.88元,说明其对贫困户转移收入的净效应分别为2459.93元、1111.09元和1058.88元。调查发现,三明贫困人口的主要转移收入是搬迁补偿、公益林补偿、农村医疗、养老保险、农业补贴等,其中公益林补偿标准有所提高。

从贫困户财产收入来看,生态移民扶贫与之呈显著正相关,平均处理效应为329.7元。生态补偿扶贫和生态产业扶贫亦与之呈正相关,但在统计学上不显著,可能是因为贫困户通过搬迁至适宜地方安家就业,财产收入明显增加,但利用生态补偿金或通过盘活土地林地等资源进行投资的情况相对较少。

从产业结构来看,生态移民扶贫和生态补偿扶贫对此有显著负影响,分别使贫困户农业收入比例平均减少4.8%和4.7%,非农收入占比扩大,证明生态移民扶贫和生态补偿扶贫拓宽了贫困户家庭收入渠道,使其生计方式多元化,从长远来看有利于贫困户可持续脱贫。生态产业扶贫在此呈显著正影响,使贫困户农业收入比例平均增加19%,有效提高了贫困户农业收入水平。

四、结论与政策启示

三种模式生态扶贫对贫困户家庭收入均有显著正影响,生态移民扶贫对贫困户收入增加的影响大于其他两种模式。生态产业扶贫对贫困户农业收入有显著正影响,其他两种模式对此影响不显著。三种模式生态扶贫均对贫困户转移收入有显著正影响,但生态移民扶贫的影响大于其他两种模式。生态移民扶贫和生态补偿扶贫对贫困户工资收入呈显著正影响,促进了农村劳动力转移,提高了贫困户工资收入。生态移民扶贫对贫困户财产收入呈正影响。三种模式生态扶贫均对贫困户产业结构产生影响,生态移民扶贫和生态补偿扶贫明显降低了农户农业收入比例,提高了非农收入,生态产业扶贫提高了农户农业经营收入。

基于上述结论,在确保生态环境保护的前提下实现贫困人口脱贫,各地政府要根据自身资源禀赋,制定适宜当地发展的生态扶贫策略。对自然资源条件差、生态环境脆弱、生态安全风险大的地方,要大力推行生态移民扶贫,让贫困人口搬迁到适宜生活的环境,改变其社会关系网络,提升社会资本,加大技能培训,增强贫困人口的内生动力,提供就业岗位,拓宽其家庭收入来源。在生态资源丰富的地方,要根据当地的生态资源比较优势,激活贫困户的各项生产要素,积极鼓励引导贫困户将林地使用权、生态补偿金等入股参与发展生态产业,不断探索生态产品价值实现路径,如林业碳汇扶贫、林业金融扶贫、自然资源资产入股、生态旅游、乡村旅游等。同时,也要将重大生态建设项目向重点生态贫困区倾斜,不断提高生态补偿标准,实现可持续发展的生计模式。