医共体社区静脉治疗模块化培训需求调查

李桂芬 马兰兰 宋静 金晶

随着医改的不断深入,以区县级医院为龙头、乡镇社区卫生服务中心为枢纽、村级卫生服务站为基础的医共体模式正向基层医疗卫生机构延伸[1]。浙江省于2018 年9 月起全面推进县域医共体建设,目标是至2022 年乡镇街道所在地医共体社区普遍具备较高水平的基本医疗、公共卫生和健康管理等服务能力,基层就诊率达到65%以上[2]。本院作为县域医共体总院,牵头十家乡镇社区卫生服务中心(以下简称“社区”)开展医共体建设。为达成医共体内静脉治疗规范化、同质化管理,对医共体社区开展静脉治疗护理现状调查,根据调查结果制定培训方案并落实,从而提升医共体社区静脉治疗专业化水平。

1 资料与方法

1.1 调查对象 医共体内10 家社区及其136 名具有执业证书的护士作为调查对象。其中3 家社区开展住院治疗业务,共开放床位62 张;10 家社区均开展一级手术,2 家社区开展二级手术,1 家社区开展三级手术。调查时间为2019 年11 至12 月。

1.2 调查工具 (1)问卷:通过查阅文献,咨询静脉治疗护理专业委员会的3 名行业专家和医共体总院的4 名护理管理专家,结合中华护理学会静脉治疗护理专业委员会编译的2016 版《输液治疗实践标准》[3]和2013 年国家卫生计生委首次以行业标准形式发布的《静脉治疗护理技术操作规范》[4](以下简称“静脉治疗标准”)编制“医共体社区静脉治疗临床管理现状调查表”进行调查,涵盖内容如下。①基本信息:社区名称、调查对象性别、工作年限、学历、职称、是否在护理岗位。②静脉治疗专业:接受“静脉治疗标准”培训情况、静脉通路的选择、外周留置针输液护理、经外周置入中心静脉导管(PICC)维护、静脉治疗并发症识别处理、针刺伤预防与处理、患者健康教育等。问卷拟定后每家社区抽2 名护士进行预调查,测得问卷Cronbach’s α 系数为0.78,以专家判断法评价问卷的内容效度(CVI 值)为0.85。(2)统计表:设定“输液患者静脉通路选择统计表”,内容包括总输液人次、输液时间≥4 h 的人次、使用高渗药物、强酸强碱药物、血管活性药物和发泡剂化疗药物的名称、人次及输注通路。通路分别为静脉头皮针、外周留置针、PICC、中心静脉导管(CVC)。

1.3 调查方法 成立医共体社区静脉治疗模块化培训小组,由总院护理部副主任、两名静脉治疗专科护士、十家社区的护理负责人以及每家社区各选拔两名护士骨干组成。组建钉钉群,群内说明调查背景与目的,解读问卷和统计表内容及填写方式。共向十家社区136 名注册护士发放“静脉治疗临床管理现状”问卷,回收有效问卷132 份,有效回收率97.06%。十家社区在2019 年11-12 月期间每日统计“输液患者静脉通路选择统计表”,调查期结束后汇总至总院。

1.4 统计学方法 采用SPSS 19.0 统计软件录入和分析数据,运用描述性统计分析方法,以频数、百分比描述计数资料。

2 结果

2.1 医共体社区护士一般资料 见表1。

表1 132名医共体社区护士一般资料

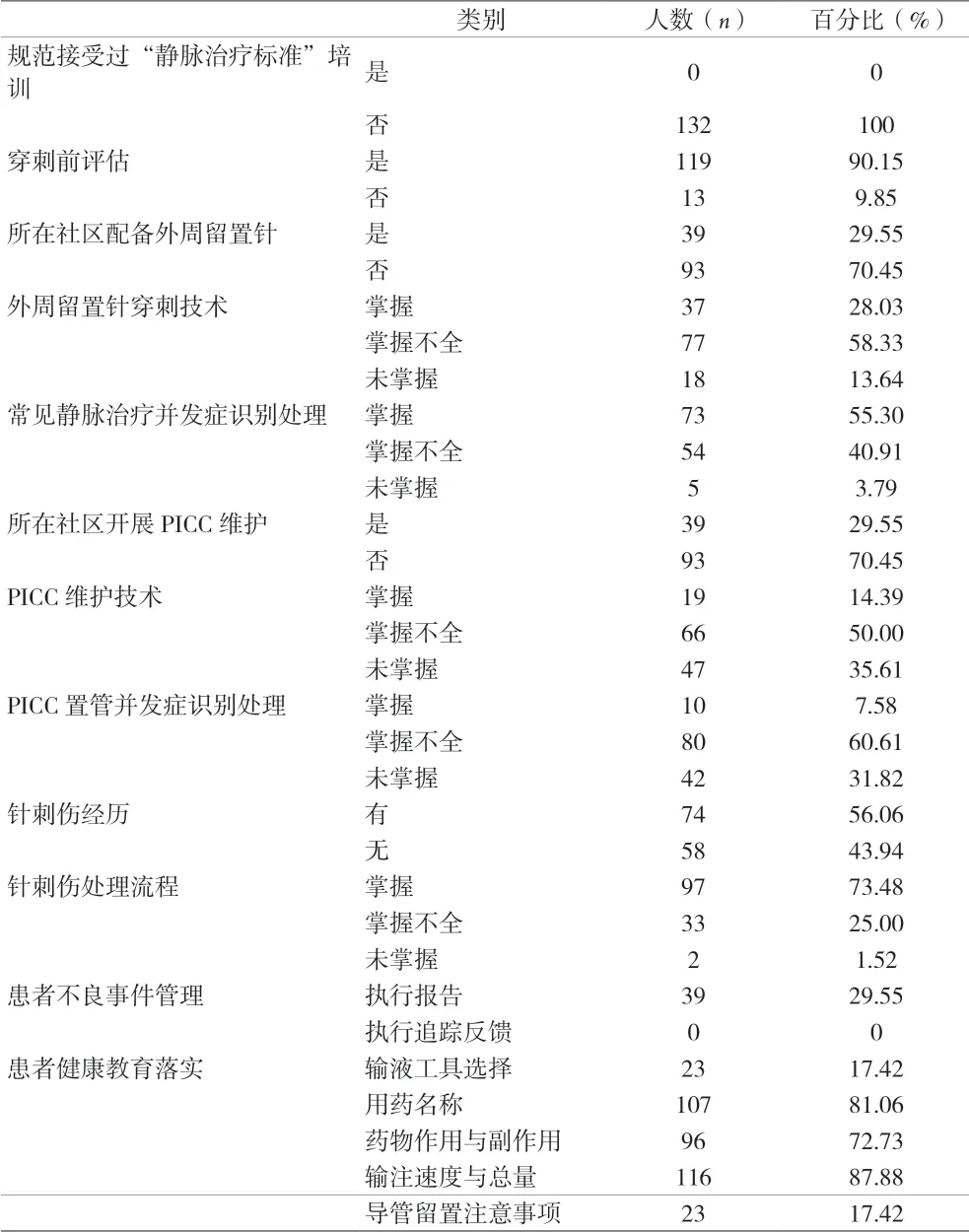

2.2 医共体社区静脉治疗临床管理现状 我们对十家医共体社区静疗设备设施和人员培训情况以百分比形式进行统计,主要内容包括人员标准化培训、留置针配置、PICC 维护技术开展、针刺伤事件的发生、不良事件管理和患者教育等诸多方面,见表2。

2.3 医共体社区输液患者静脉通路选择情况 见表3。

表2 医共体社区静脉治疗临床管理现状

表3 医共体社区输液患者静脉通路选择情况

3 讨论

3.1 针对现状分析 (1)社区机构静脉通路选择的正确性令人堪忧。本次调查显示,39 名社区护士表示机构内配备了外周静脉留置针并开展PICC 维护,此39 名护士均属同一家社区,其余九家社区一律使用头皮针输液,因此输液前的评估也仅限于患者的血管是否利于成功穿刺。十家社区中输液时间≥4 h 的患者使用头皮针的占比为84.15%,即便是配备了外周静脉留置针的这家社区,对输液时间≥4 h 者使用头皮针的占比也达43.23%,说明目前绝大部分的社区护士仍按照传统习惯选择头皮针输液,与张敏等[5]研究结果一致。同时,调查结果显示404 例高危药物的通路选择均为外周静脉,这是由于不同等级的医疗机构内医护技术水平发展不均衡,从而使静脉治疗的护理质量存在较大的差异和安全隐患。医共体建设之前,社区服务特点为公卫管理相对较强、基本医疗相对较弱,管理者接受医疗相关的新知识、新业务的机会受限,医护人员获取医疗相关的继续教育途径较少,输液安全知识与技术的更新跟不上专业的发展。(2)社区机构静脉治疗临床管理现状不容乐观:本次调查显示,掌握常见静脉治疗并发症识别处理的社区护士仅占55.30%,其余44.70%的为一知半解或未掌握。56.06%的护士经历过针刺伤,但针刺伤后未能正确处置的占26.52%。并发症与输液反应等不良事件管理中,报告制度完善且严格执行的仅占29.55%,更为遗憾的是,不良事件发生后只是执行报告和针对患者的即时处理,事后对事件整改、追踪反馈的闭环管理均缺如。分析上述状况,主要归因于不同层级的医疗机构对“静脉治疗标准”的培训与执行不到位,本次调查发现医共体社区所有的护士均未接受过培训。在输液相关的健康教育中,输注速度与总量、用药名称这两项落实较好,落实率分别为87.88%和81.06%;输液工具选择和导管留置注意事项的宣教落实较差,落实率均仅为17.42%,这是由于社区主要配备的输液工具局限在头皮针层面,可供的选择较少。目前PICC 已成为临床上非常重要的输液方式,尤其适用于需要长期输液、周期性使用化疗药物及胃肠外营养的患者[6]。PICC 置管患者出院后带管回家,常规需要维护≥1 次/周,如果发生局部感染等并发症时还需及时处理[7]。调查发现,医共体内只有一家社区开展PICC维护,其中掌握PICC 维护技术的护士19 人(占比14.39%),能识别处理PICC 置管并发症的10 人(占比7.58%),其余九家社区均未开展PICC 维护。对社区护士培训PICC 维护的相关知识与技能,通过总院统一调配PICC 维护所需的医疗卫生资源,服务于此部分治疗间歇期的带管患者,可为患者及家属提供方便,同时能满足分级诊疗原则。因此,随着医共体建设和分级诊疗的强化,有的放矢地对社区护士落实静脉治疗模块化培训迫在眉睫。

3.2 整改对策措施 (1)制定静脉治疗模块化培训方案:结合本次调查凸显的问题,社区所有的护士均未接受过“静脉治疗标准”的规范培训,特制定“1+3+4”模式的医共体社区静脉治疗模块化培训方案,即以1 个“静脉治疗标准”为指导,确定3 个培训模块,分4 个阶段落实培训。(2)确定静脉治疗培训的三个模块:由于在社区开展PICC 维护技术,能为患者提供低成本、连续的静脉治疗服务[8],因此,将PICC维护相关的知识与技能纳入静脉治疗模块化培训内容。在整个培训方案中确定3 个培训模块,具体内容为:①模块1 为“静脉治疗标准”解读,该模块中主要内容包括穿刺前评估、输液工具的选择、药物pH 值与渗透压以及腐蚀性药物相关知识、皮肤消毒剂和消毒范围要求、输液前核对、外周留置针穿刺注意事项、留置针固定等七项理论和外周留置针穿刺一项操作。②模块2 为PICC 维护,该模块中第一部分为理论知识,包括人体脉管学、PICC 置管原理、输液或维护前导管评估、冲封管液的选择、冲封管的方法、更换敷料和接头、PICC并发症识别与处理、置管期间的注意事项等。第二部分以工作坊的形式演示置管操作,便于社区护士通过了解置管过程而更利于规范落实PICC 维护,设立PICC 维护工作坊进行操作训练,着重控制撕膜角度、消毒接口时间、待干时间、正压封管、脉冲式封管、无张力粘贴等关键环节。第三部分为临床实践指导,每位社区护士至少安排两天时间到总院PICC门诊实践,直至维护操作的每一个重点环节及其知识点完全掌握。③模块3 为静脉治疗风险管理,该模块中重点培训静脉治疗常见并发症识别与处理、针刺伤等职业安全防护、静脉治疗不良事件的管理、案例分析和安全输液热点讨论。(3)基于Miller 金字塔理论分四个阶段落实培训:美国医学教育家Miller 提出的金字塔理论认为医学临床能力的学习过程似金字塔分布,从低到高分别为专业理论知识、应用能力、操作表现、真实工作中的实际表现四个阶段,此原理注重在结合理论的基础上培养临床实践能力[9]。因此,将三个模块的内容分四个阶段落实培训,具体见表4。

表4 静脉治疗模块化培训方案

综上所述,社区卫生服务中心是最基层的医疗机构,医疗技术底子薄弱,难以迅速提升医共体社区护理人员的静脉治疗专科能力,需要实践-理论-实践的循环改进。因此,结合医共体社区静脉治疗管理现状调查结果制定“1+3+4”培训方案,通过PPT 理论授课、工作坊结合情景模拟、操作视频录制、临床实践和举办省级继续教育班等多形式、多途径的方式落实培训,努力构建医共体内静脉治疗的数据平台和网络共享学习平台[10],才能实现医共体内静脉治疗护理同质化。