2021年5月22日青海玛多MS 7.4地震总结

解孟雨 王 月 李 纲 苑争一 钟 骏 邓世广 宋 金 于 晨 岳 冲 黎明晓 李 美 解 滔 姚 丽 臧 阳

(中国北京100045 中国地震台网中心)

0 引言

据中国地震台网测定,2021 年5 月22 日02 时04 分在青海果洛州玛多县发生MS7.4地震(34.59°N,98.34°E),震源深度17 km。截至2021 年8 月31 日,共记录ML1.0 以上余震3 062 次,其中ML1.0—1.9 地震1 921 次,ML2.0—2.9 地震890 次,ML3.0—3.9地震210 次,ML4.0—4.9 地震27 次,ML5.0—5.9 地震14 次,最大余震为5 月22 日ML5.6(MS5.1)地震。科学考察结果显示,玛多MS7.4 地震的发震断层应为昆仑山口—江错断裂(李智敏等,2021;潘家伟等,2021)。震源机制显示,此次地震为走滑型破裂。

2021 年玛多MS7.4 地震为2008 年汶川MS8.0 地震后中国大陆地区发生的震级最大的地震,震中位于巴颜喀拉块体内部。本文针对此次玛多MS7.4 地震,详细介绍了震中地区构造背景、区域历史地震活动特征、震源机制、序列特征及序列参数计算结果,并分析总结了震前出现的地震活动和地球物理观测异常,为巴颜喀拉块体内部7 级以上地震的中短期预测积累了震例资料。

1 构造背景和历史地震

2021 年5 月22 日玛多MS7.4 地震发生在青藏高原中部巴颜喀拉块体内部,是在印度板块向北推挤、青藏高原地块隆升、巴颜喀拉次级地块向东挤出背景下发生的一次大震。青藏高原由南向北被大缝合带所切割,形成了喜马拉雅、拉萨、羌塘、巴颜喀拉、柴达木、祁连地块等6 个二级地块(王未来等,2021)。其中巴颜喀拉块体是青藏高原新生代以来侧向挤出具代表性的活动块体之一,是以东昆仑断裂带为北边界、甘孜—玉树—鲜水河断裂带为南边界、龙门山断裂带为东边界和阿尔金断裂带为西边界的广大区域,是现今我国强震、大地震活动强烈的地区之一(詹艳等,2021)。

从历史地震活动看,自1997 年玛尼MS7.5 地震开始,中国大陆地区7 级及以上大震均发生在巴颜喀拉块体周缘,包括2 次8 级以上地震。具体而言,1997 年玛尼MS7.5 和2010 年玉树MS7.1 发生在巴颜喀拉块体南边界,2001 年昆仑山口西MS8.1、2008 年于田MS7.3、2014 年于田MS7.3 地震发生在巴颜喀拉地块北边界,2008 年汶川MS8.0 地震、2013 年芦山MS7.0 地震和2017 年九寨沟MS7.0 地震发生在巴颜喀拉块体东边界。此次玛多MS7.4 地震发生在巴颜喀拉块体内部,距位于块体北边界的东昆仑断裂带约70 km(王未来等,2021)。

2021 年玛多地震震源区地质构造相对复杂,震中位于阿坝次级块体(所属巴颜喀拉块体),该块体内部发育了一系列NW 向走滑断裂,包括阿万仓断裂、玛多—甘德断裂、达日断裂和五道梁—长沙贡玛断裂等,晚第四纪活动性特征明显,但针对这些断层的研究相对较少(王未来等,2021;潘家伟等,2021)。

对于此次玛多地震序列主震的发震断裂,不同学者和研究机构给出不同认识。在震后首次地震会商中,中国地震台网中心与青海省地震局、中国地震局地震预测研究所初步认为,其发震断裂为甘德南缘断裂。詹艳等(2021)研究认为,其发震断裂为玛多—甘德断裂。王未来等(2021)经地震序列精定位,认为其发震断裂为昆仑山口—江错断裂。

中国地震局组织震后应急科学考察,结合科考资料,认为此次玛多地震的发震断层应为NW 走向、左旋走滑的昆仑山口—江错断层,其破裂段为江错段(李智敏等,2021)。中国地质科学院地质研究所野外考察结果也显示,其发震断层为昆仑山口—江错断层(潘家伟等,2021)。综合科学考察和相关研究结果认为2021 年玛多MS7.4 地震的发震断层应为昆仑山口—江错断层。

在2021 年玛多MS7.4 地震震中200 km 范围内,1900 年以来共发生6 级以上地震6 次,其中6.0 ≤M≤6.9 地震3 次,7.0 ≤M≤7.9 地震3 次(图1)。以上地震中,1947 年3月17 日青海果洛州达日县7.7 级地震震级最大,距玛多地震约179 km;2000 年9 月12 日青海兴海—玛多MS6.6 地震发生时间最近,距玛多地震约160 km;1995 年12 月18 日青海果洛西部MS6.2 地震空间距离最近,距玛多地震约95 km。

玛多MS7.4 地震发生后,中国地震台网中心(CENC)、美国地质调查局(USGS)、德国地学中心(GFZ)、哥伦比亚大学拉蒙特—多尔蒂地球观测站(LDEO)以及中国地震局地球物理研究所(CEA-IGP),采用不同方法和数据,给出本次地震的震源机制解(图1,表1)。关于主震破裂面,USGS 给出的节面参数与其他机构具有较大差异,节面Ⅱ滑动角的反演结果均接近-180°,节面Ⅰ滑动角的反演结果均在-11°—0°,显示玛多地震震源机制为走滑型(表1)。

表1 玛多MS 7.4 地震地震震源机制解Table 1 The focal mechanism solutions for Maduo MS 7.4 earthquake

图1 2021 年5 月22 日玛多MS 7.4 地震震中附近历史地震分布及主震震源机制(潘家伟等,2021)Fig.1 The distribution of historical earthquakes in the vicinity of the Maduo MS 7.4 earthquake and the focal mechanism solutions for the mainshock (Pan et al,2021)

2 玛多MS 7.4 地震序列活动特征

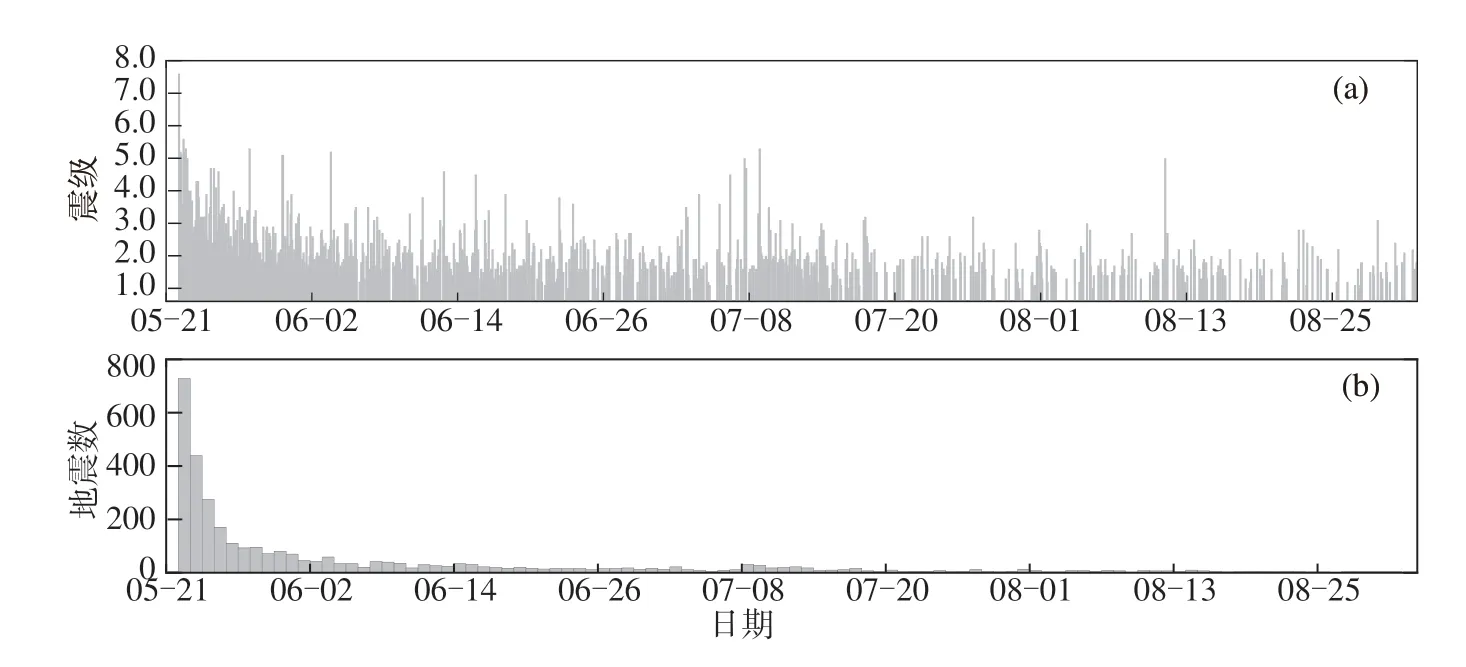

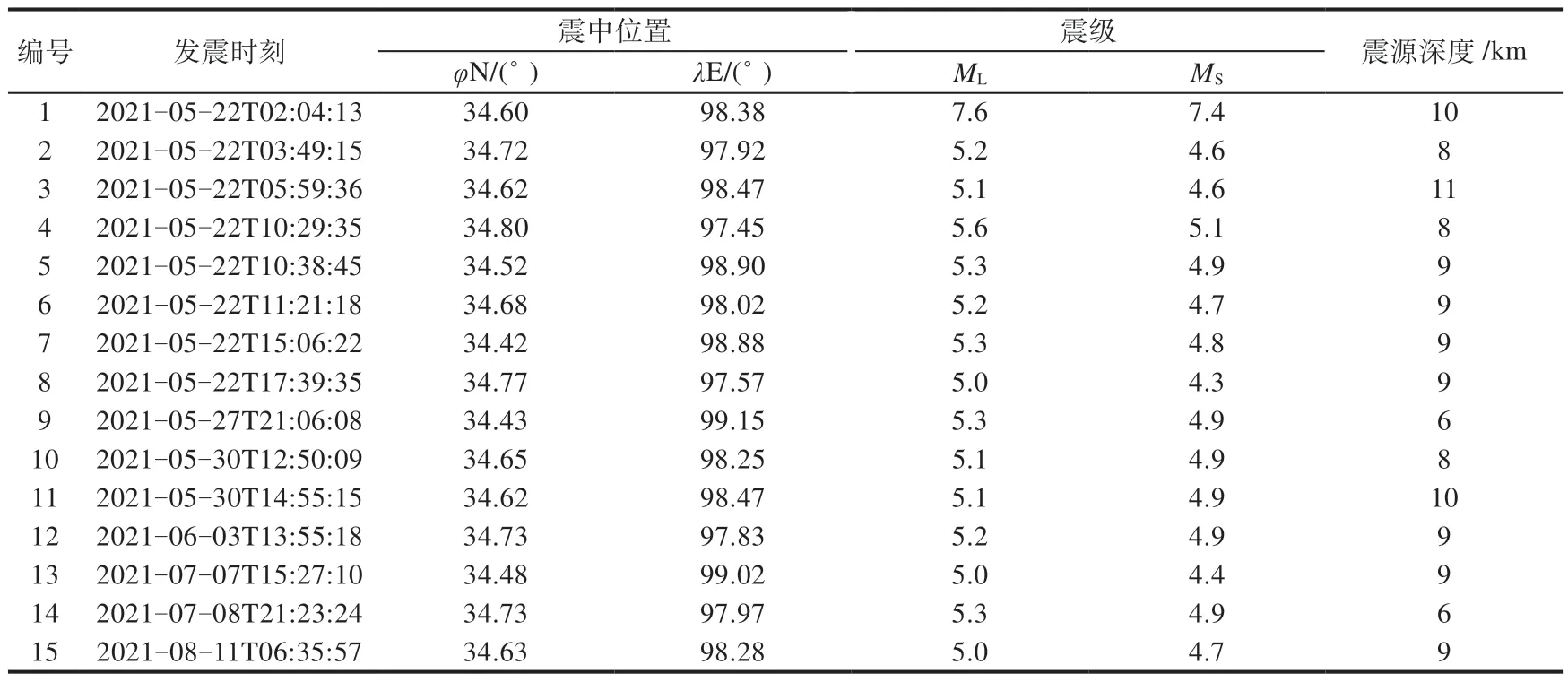

截至2021 年8 月31 日,玛多MS7.4 地震余震区共记录ML≥1.0 余震3 062 次,其中ML3.0—3.9 地震210 次,ML4.0—4.9 地震27 次,ML5.0—5.9 地震14 次。最大余震为5 月22 日10 时29 分玛多ML5.6(MS5.1)地震,与主震时间间隔约8 h(表2,图2)。

图2 玛多7.4 级地震序列M—t(a)和日频次图(b)Fig.2 M-t diagram (a) and daily cumulative rate (b) of the Maduo MS 7.4 earthquake sequence

表2 玛多MS 7.4 地震序列ML ≥5.0 地震目录Table 2 Catalogue of the Maduo MS 7.4 earthquake sequence (ML ≥5.0)

基于玛多地震序列目录,利用ZMAP 软件中最小完整性震级Mc的计算方法(Mignan et al,2012),即结合拟合优度测试(GFT)和修正最大曲率法(MAXC),采用滑动窗长,可得该地震序列最小完整性震级Mc值的时间变化特征(图3)。

图3 玛多MS 7.4 地震序列的完整性震级Fig.3 The magnitude of completeness for the Maduo MS 7.4 earthquake sequence

玛多地震发生后短时间内,由于大量小震波形淹没在主震尾波中,同时台站处理系统进入饱和状态,大量小震无法被识别(Peng et al,2007),Mc值明显较大,为ML2.9;后续Mc值虽存在起伏变化,但总体随时间逐渐减小,截至2021 年8 月31 日,最小完整性震级稳定在ML1.5。

玛多地震序列的余震集中发生在震后3 天内,共记录ML≥1.0 余震1 501 次,其中包含与主震相差约8 h 的最大余震,即5 月22 日玛多ML5.6(MS5.1)地震,后续序列余震持续活动,ML≥1.0 余震日频次持续衰减,均未见明显的起伏活动(图2)。5 月27 日ML5.3地震发生后,ML≥5.0 地震活动以2—3 天为周期,于5 月30 日相继发生2 次ML5.1 地震,于6 月3 日发生ML5.2 地震,此后间隔约34 d,于7 月7 日、8 日连续发生ML5.0、ML5.3地震,后续间隔大致相同时间后,于8 月11 日发生ML5.0 地震,显示ML≥5.0 地震从序列早期的持续活跃状态变为平静—活跃状态。

玛多序列主震(MS7.4)与最大余震(MS5.1)的震级差为2.3,主震释放能量占序列总能量的99.84%,表明主震释放了此次地震序列的绝大部分能量,序列类型应为主余型。

从地震序列空间分布看,玛多MS7.4 地震序列呈近NWW 向展布,长约185 km,主震近似位于余震区中部,表明该地震为双侧破裂,余震区主体宽度较窄(图4)。序列展布方向在余震区东南端发生转折,由SEE 向转为近EW 向;最大余震位于余震区西端,距主震约89 km。此外,在地震序列东南部存在一个长度约15 km 的ML≥3.0 地震空区。

图4 玛多MS 7.4 地震序列震中分布(2021 年5 月22 日至8 月31 日)(a) ML 1.0—4.9;(b) ML 3.0—4.9Fig.4 Epicentral distribution of the Maduo MS 7.4 earthquake sequence (from May 22 to August 31,2021)

为避免地震不完整造成参数估计不准确,同时考虑到序列早期最小完整性震级为ML2.9,选择ML3.0 作为计算参数的最小完整性震级。利用最大似然法,对玛多地震序列震级—频度曲线进行G-R 关系拟合,得到序列a值和b值,分别为4.63 ± 0.16 和0.74± 0.05,相应最大余震震级估计值为ML6.2(图5)。

玛多地震序列ML5.5 左右地震的累积个数明显低于G-R 定律拟合曲线,表明序列未来存在发生相应震级地震的可能(图5)。前人研究(刘正荣等,1979;刘正荣,1984;刘正荣等,1986;蒋海昆等,2007)显示,当h>1 时,地震序列一般为主余型序列;而h≤1时一般为前震序列,后续会发生更大地震。截至8 月31 日,玛多MS7.4 地震的h=2.073>1(图5),推测该序列应为主余型序列。综合序列震级、能量和参数的分析结果,判定此次地震序列类型应为主余型。

图5 玛多MS 7.4 地震序列的b 值(a)和h 值(b)Fig.5 The b-value (a) and h-value (b) of Maduo MS 7.4 earthquake sequence

余震序列的频次衰减一般可用大森公式刻画,且公式中的p值可以反映序列衰减的快慢,一般其值约为1(Utsu et al,1995)。对于玛多序列,其拟合p值结果见表3。若定义p=1 时,序列属于正常衰减,那么玛多地震序列p> 1,表明序列频次衰减较快,特别是序列早期的衰减更快,p值约为2,截至2021 年8 月20 日,p值大概维持在1.25 的水平。

表3 玛多MS 7.4 地震大森公式参数拟合值Table 3 The fitting parameters of the Omori formula for Maduo MS 7.4 earthquake sequence

3 玛多MS 7.4 地震前异常特征

2021 年玛多MS7.4 地震震中处于地球物理观测能力相对较弱区域,震中200 km 范围内仅分布2 个电磁台站和2 个流体测项,震前未观测到地球物理异常;震中500 km 范围内地球物理测项集中分布在震中东北部祁连山地震带和震中东南部地区,共出现32 项异常,其中9 项趋势异常,包含2 项形变异常和7 项流体异常(图6)。地震活动异常方面,玛多震前异常主要对该地震发生的时间和地点有一定预测意义。对于地震学参数和综合计算方法,玛多地震前震中及附近区域存在RTL、Wq值和加卸载响应比异常,对玛多地震发生地点有一定预测意义。

图6 玛多MS 7.4 地震震中附近地球物理观测台站及异常分布Fig.6 The distribution of geophysical observation stations and anomalies before Maduo MS 7.4 earthquake

3.1 地震活动异常

玛多MS7.4 地震发生前,西北地区(31°—43°N,89°—109°E)出现1 项地震平静、1 项地震成组活动和1 项地震条带异常,预测的震级水平多为5—6 级,其中地震成组活动对玛多MS7.4 地震的发生时间预测较好,地震条带异常则对震中位置具有一定预测意义。

(1)西北地区ML4.0 地震平静被打破。2020 年12 月24 日青海玛多发生ML4.5 地震,该地震的发生结束了2020 年10 月31 日四川江油ML4.0 后持续54 天的ML4.0 地震平静。依据历史震例(表4)分析,2008 年以来西北地区共出现10 组ML4.0 地震平静超40 天时段,平静被打破后,后续均会出现5 级地震成组活动现象(10/10),且3 个月内5 级以上地震发生概率较高(8/10)。

表4 西北地区ML 4.0 地震平静被打破后对应5 级以上地震统计Table 4 The MS ≥5.0 earthquakes in northwest China after the break of ML ≥4.0 earthquake quiescence in northwest China

2020 年10 月31 日至12 月24 日的ML4.0 地震平静被打破后2.8 个月,发生2021 年3 月19 日西藏比如MS6.1 地震,据震例统计结果,判断后续8 个月内西北地区5 级以上地震发生的可能性较大(8/10)。玛多地震的发生与震例中2010 年3 月至2012 年5 月的5 级地震丛集活动类似,均对应发生了1 次6 级和1 次7 级以上地震。

(2)西北地区6 级地震成组。1970 年以来西北地区6 级地震存在平静—丛集的活动特征,共出现7 组6 级地震丛集活动(表5),且成组活动的持续时间最长为5.8 年,最短为1.4 年。2021 年3 月19 日西藏比如MS6.1 地震的发生,结束了西北地区持续3.5 年的6级地震平静,该区进入6 级地震活动丛集时段,后续3 个月内具有发生6 级及以上地震的可能(3/7),且存在发生7 级地震的可能(6/7),而2021 年玛多MS7.4 地震的发生时间距比如MS6.1 地震约2.1 个月,符合震例总结的规律。

表5 西北地区6 级地震成组Table 5 The group activity of MS ≥6.0 earthquake in northwest China

(3)青川藏交界ML3.0 地震条带。地震活动条带图像是地震预测中常用方法之一,指的是大震前区域地震活动由凌乱、分散的分布转为集中成带的现象(刘蒲雄,1992)。基于《中国震例》和历史地震记录的统计结果,中国大陆地区及近海区域246 次5 级以上地震中,有51 次5 级地震前出现条带现象,占震例研究总数的20.7%。同时,7 级及以上地震前出现地震条带的震例比为66.7%,显示地震条带可能是7 级以上强震的重要异常判据(王想等,2011;吕坚等,2016)。

2021 年3 月19 日 至2021 年5 月20日,在青川藏交界形成ML3.0 地震条带,该条带近EW 向分布,长约700 km(图7)。依据我国大陆中强地震梳理结果,通常条带形成后,后续条带附近存在发生5—6 级地震的可能(中国地震局监测预报司,2020),此次玛多MS7.4 地震震中位于该ML3.0 地震条带以北约167 km 处。

图7 青川藏交界ML 3.0 地震条带Fig.7 The ML 3.0 seismic belt in the boundary area of Qinghai,Sichuan and Tibet

3.2 地球物理观测异常

玛多MS7.4 地震发生前共存在7 项地球物理观测异常,包括4 项形变、3 项电磁和1 项流体异常,其中玉树水温异常对此次玛多地震的发震时间和地点具有一定短期预测意义。

(1)湟源钻孔倾斜NS 分量。2020 年8 月7 日,湟源钻孔倾斜NS 分量出现由N 倾转S 倾变化(图8)。对比以往震例,湟源钻孔倾斜NS 分量在2013 年岷县—漳县MS6.6、2016 年门源MS6.4、2017 年九寨沟MS7.0 地震前均出现N 倾趋势变化,且地震多发生在N 倾后3 个月或N 倾转S 倾后3 个月内。因此,2021 年5 月地震会商时专家认为,需关注该项异常转折S 倾后3 个月内周边6 级左右地震的危险性,且从震例地点分析,应关注与湟源台站所在构造相关的祁连山断裂带、西秦岭构造区等地区。综合分析认为,湟源钻孔倾斜NS 分量变化应为2021 年玛多MS7.4 地震异常。

图8 湟源钻孔倾斜NS 测项时序曲线Fig.8 Time series curve of the NS item of borehole inclination observation in Huangyuan station

(2)格尔木南山口钻孔应变四分量S1—S3剪应变。自2018 年1 月1 日开始,格尔木南山口钻孔应变四分量S1—S3剪应变出现破年变变化(图9)。该测项自观测以来共发生2组震例,其中一组为大柴旦连续2 次6 级以上地震,即2008 年大柴旦MS6.3 和2009 年大柴旦MS6.4 地震;一组为2016 年门源MS6.4 地震。在2 次大柴旦6 级以上地震前,虽然剪应变呈加速状态,但因仪器布设时间较短,信度受到一定影响;而在门源MS6.4 地震前,S1—S3剪应变则存在一定破年变变化。综合分析认为,2018 年以来S1—S3剪应变出现的破年变变化,可能与此次玛多MS7.4 地震有关,但现阶段尚无法确定是否为震前异常,需进一步研究。

图9 格尔木南山口钻孔应变S1— S3 剪应变时序曲线(a)及年变曲线(b)Fig.9 Time series curve of borehole strain S1—S3 shear strain (a) and annual variation curve (b) in Golmud Nanshankou station

(3)格尔木南山口水平摆EW 分量。2019 年以来格尔木南山口水平摆EW 分量出现趋势转折变化(图10)。震例显示,该测项在2014—2017 年出现类似趋势转折变化,并于2016 年发生杂多MS6.2 地震,但时间指示意义不强。同时震例地点分布较为分散,空间指示意义较弱,但是格尔木台站存在多个测项异常时,其异常信度较高,一般作为背景异常用于支持危险区的判定。因此,对于玛多MS7.4 地震前出现的水平摆EW 分量趋势转折变化异常,综合分析认为,该异常可能受到玛多地震的影响,是否属于震前异常,仍需进一步讨论和分析。

图10 格尔木南山口水平摆EW 分量Fig.10 EW component of the horizontal pendulum in Golmud Nanshankou station

(4)2020 年9 月26 日和28 日地磁日变化空间相关。2020 年9 月26 日和28 日出现地磁日变化相关异常现象,综合日变化空间相关指标分析认为,异常集中线主要位于青海—西川,在2022年3月28日(18个月)前,异常集中分布在长轴500 km、短轴200 km的椭圆内,具有发生6 级以上地震的可能(图11)。玛多MS7.4 地震位于北端预测区域约50 km,但由于该异常涉及区域大,且未超过预测有效期,根据以往震例,存在发生多次强震的可能,因此该异常仍需继续跟踪。

图11 2020 年9 月26 日和28 日地磁日变化空间相关Fig.11 Spatial correlation of geomagnetic vertical component diurnal variation in 26 and 28 Sep.2020

(5)地磁垂直强度极化异常。2020 年10 月15 日,中国大陆地区42 个台站出现地磁垂直强度极化异常,占参与计算台站的52%,在青海西部至广西北部形成NW 向异常区,预测2021 年10 月15 日之前具有发生强震的可能,据以往震例推测震级为6.6。由于存在发生多次强震的可能,因此该异常仍需继续跟踪(图12)。

图12 2020 年10 月15 日地磁垂直强度极化Fig.12 Geomagnetic vertical intensity polarization in 15 Oct.2020

(6)张衡一号电磁卫星离子浓度异常。2021 年5 月初,张衡一号电磁实验卫星观测结果显示,在甘青交界地区,原位电离层离子浓度和电子浓度均出现显著异常,且持续至5 月中旬,其中5 月5 日至10 日的离子浓度异常可认为是玛多地震的震前异常,该异常过程持续约2 周,且期间太阳活动平静,分析认为,此次异常可能与玛多MS7.4 地震有关(图13)。

图13 张衡一号卫星记录的离子浓度异常Fig.13 Ion density anomaly recorded by CSES satellite

(7)玉树水温异常。在对2021 年3 月17日流体学科资料的跟踪过程中发现,玉树水温在3 月15 日出现突降变化,幅度约0.002 7 ℃,在3 月19 日月地震会商中提出该异常变化。多年观测资料表明,玉树水温整体呈稳定的趋势上升变化,期间共出现7 次明显异常变化,整体上可归纳为“V”字型异常形态。除2009 年11 月24 日至29 日的变化无地震对应外,其他几次异常变化与研究时段内6.0 级以上地震均有较好对应,R=0.85 >R0=0.6,同时对应地震多发生在异常结束后3 个月内,而且这些地震主要位于巴颜喀拉块体边界附近(表6,图14)。分析认为,需密切关注玉树水温是否出现转折上升变化及巴颜喀拉块体周边6 级以上地震发生的可能。

图14 玉树水温观测曲线(a) 2007—2021 年;(b) 2021 年1 月至2021 年7 月Fig.14 Observation curve of water temperature in the Yushu well

表6 玉树水温异常变化与对应MS ≥6.0 地震的关系Table 6 The MS ≥6.0 earthquakes after the anomaly variation of water temperature in the Yushu well

后续跟踪发现,玉树水温出现多次起伏变化,具体表现为:3 月16 日至20 日转折上升,3 月21 日再次下降,3 月22 日再次转折上升,至4 月23 日恢复正常背景,整体表现出下降—上升双“V”字型的异常形态。29 d 后于5 月22 日在距离玉树水温测项213 km 处的巴颜喀拉块体内部发生玛多MS7.4 地震。综合分析认为,玉树水温3 月15 日至4 月23 日的双“V”字型变化应为此次玛多地震震前异常。

3.3 其他异常

(1)RTL 异常。区域—时间—长度(Region-Time-Length,RTL)方法由Sobolev 等(1997)提出,以地震目录为研究资料,定量检测地震活动偏离背景水平的异常程度。RTL<0代表地震活动水平低于背景水平,可看作地震活动平静异常;RTL >0 代表地震活动水平高于背景水平,可看作地震活动活跃异常。利用该方法对多个强震震例的回溯研究均检测出具有前兆意义的地震活动平静与增强(Huang et al,1995,2001;蒋海昆等,2004;黄清华,2005;刘月等,2017)。

2021 年玛多MS7.4 地震前13 个月,在震源区附近出现RTL 低值异常,同时东南侧出现较为突出的高值异常;此后,低值异常略有增强,并在震前约7 个月达到峰值,但高值异常逐渐远离震源区向东侧迁移;震前3 个月,低值异常略有减弱,并逐渐向震源区东北侧转移,高值异常范围扩大至震源区东南侧;此后至地震发生前,低值与高值异常持续存在,高值异常相对突出,低值异常被高值异常包围,而此次玛多地震则发生在异常区西侧边缘(图15)。

图15 玛多MS 7.4 地震前RTL 值时空演化过程(a)震前13 个月;(b)震前7 个月;(c)震前3 个月;(d)震前7 天Fig.15 Spatio-temporal evolution of RTL before the Maduo MS 7.4 earthquake

(2)Wq值。2021 年5 月的Wq值计算结果显示,四川和青海交界出现Wq值异常,异常大小与2020 年3 月20 日西藏定日MS5.9 地震前类似,提出下半年川青交界地区存在发生5—6 级地震的危险性,2021 年5 月22 日玛多MS7.4 地震即发生在Wq值异常区边缘图16)。实际发生的地震强度偏高,超出以往对Wq值异常对应震例统计的认识,综合分析认为,川青交界地区Wq值异常应与玛多MS7.4 地震相关。

图16 Wq 值异常及危险区与玛多MS 7.4 地震分布Fig.16 Distribution of Wq anomaly area before Maduo MS 7.4 earthquake

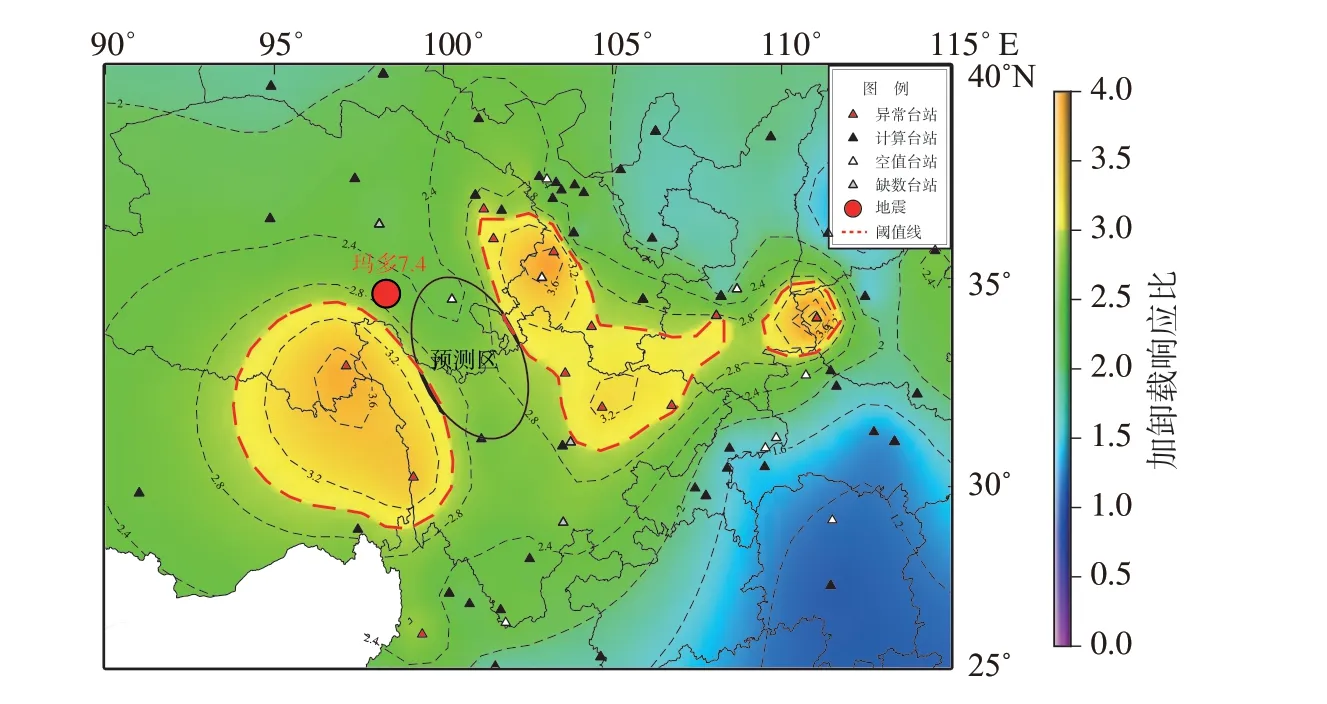

(3)加卸载响应比异常。2020 年12 月26 日川甘青地区9 个地磁台站的加卸载响应比超出阈值,出现加卸载响应比异常。该异常主要分布在川甘青交界地区,预测异常出现后9 个月内,即在2021 年9 月26 日之前,阈值线附近具有发生5 级左右地震的可能,且预测区内发震的可能性更大,分析认为,该异常应为此次玛多地震的震前异常(图17)。

图17 2020 年12 月26 日地磁加卸载响应比Fig.17 Geomagnetic loading/unloading response ratio in 26 Dec.2020

4 玛多地震库仑应力影响

地震的发生会造成区域应力场的变化,改变附近断层面上正应力和剪应力大小,进而对周边地震活动造成影响。对于此类地震间的相互作用,学者们提出库仑破裂应力、速率—状态摩擦定律、液体流动等多种物理模型进行解释说明,其中库仑破裂应力模型是应用最广且相对较为成功的物理模型(King et al,1994;Stein,1999;King et al,2001)。

当断层面上的库仑应力或者库仑破裂函数CFF 达到阈值时,断层将发生破裂,其中CFF 可表示为

式中,τ和σ分别为断层面上的剪切应力和正应力(拉张为正);μ为摩擦系数,是常数;p为孔隙中流体的压力;μ′为μ′=μ(1-B),其中B为Skempton 系数(King et al,2001)。目前无法确定地震断层面上应力值的绝对大小,因此一般使用库仑破裂应力变化进行地震间相互作用的分析,公式为

一般,ΔCFF> 0 表示断层受到加载作用,断层破裂时间被提前,断层更有可能发生地震;而ΔCFF< 0 则表示断层受到卸载作用,断层破裂时间被延后,断层发生地震的可能性降低(Harris,1998;Stein,1999;King et al,2001)。

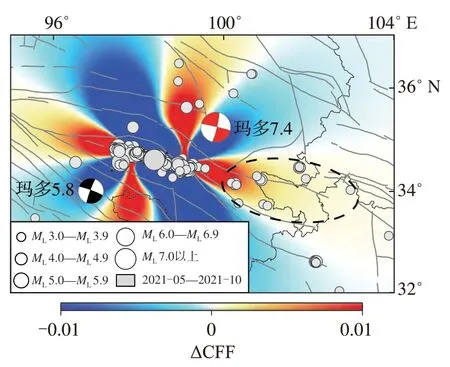

利用Coulomb 3.3(Lin et al,2004;Toda et al,2005)计算玛多MS7.4 地震在空间上产生的同震ΔCFF 分布,结果见图18,其中发震断层和接收断层参数均采用哥伦比亚大学拉蒙特—多尔蒂地球观测站(LDEO)给出的结果,有效摩擦参数设定为0.4,计算深度为10 km(Dziewonski et al,1981;Ekström et al,2012;https://www.globalcmt.org/CMTsearch.html)。

结合玛多地震后ML3.0 以上地震分布可知,除玛多地震序列中的余震,其他地震主要发生在库仑应力加载区,特别是甘青川地区,绝大多数小震活动发生在应力加载区,明显受到玛多地震的触发作用。

2021 年8 月13 日玛多MS5.8 地震位于玛多MS7.4 地震序列西端,相距约14 km,距玛多MS7.4 主震约74 km,其震源机制解为走滑型(图18)。同时,玛多MS5.8 地震发生在ΔCFF < 0 区域,表明玛多MS7.4 地震可能延缓了该地震的发生。

图18 玛多MS 7.4 地震对周边区域的应力扰动影响Fig.18 The coulomb stress change disturbances in the surrounding area caused by the Maduo MS 7.4 earthquake

此外,玛多MS5.8地震未发生在玛多MS7.4地震的发震断层上,其震中不在该地震序列余震集中区内,二者有一定距离,且玛多MS7.4地震的同震ΔCFF 计算结果也未表明存在明显的触发作用,因此依据Kisslinger(1996)对余震的定义,初步判定玛多MS5.8 地震是一次独立地震事件,非玛多MS7.4 地震的余震。

5 讨论和结论

1997 年以来,我国大陆地区7 级以上地震均发生在巴颜喀拉块体,因此其受到重点关注并被持续研究。但是,现有研究结果未能有效给出巴颜喀拉块体内部强震活动规律,未能对此次玛多MS7.4 地震进行有效的预测分析。

综合分析认为:①巴颜喀拉块体的绝大多数地区地震监测能力较弱,观测数据相对较少,无法归纳得出有效的地震预测指标,并给出有效的预测分析;②南北地震带和天山地震带是我国西部地区主要地震带,人口较为密集,为此布设了大量地震观测仪器,地震监测能力强,地震预测相关研究集中在2 条地震带上。

对于类似玛多MS7.4 地震等位于活动块体内部、监测能力较弱地区的大震,若进行有效的预测研究,可以考虑对活动块体内部断层加强探测和研究,并增强大震发生前的异常识别和分析。同时,应逐步提高活动块体内部地区地震监测能力,加强对地震活动、地球物理场等震前异常的监测,并改进监测能力较弱区域的地震预测方法。

2021 年玛多MS7.4 地震发生在巴颜喀拉块体内部,发震断层应为昆仑山口—江错断裂,是一次走滑型地震。玛多地震序列活动特征显示,此为主震—余震型地震序列,余震呈NWW—SEE 向展布(长约170 km),与周边断裂走向相近。通过对玛多地震发生前后地震活动以及地球物理观测异常的梳理和分析,可以得到以下认识。

(1)玛多MS7.4 地震序列余震活动整体呈衰减趋势,ML≥5.0 余震呈平静—活跃状态。截至2021 年8 月31 日,ML1.0 地震日频度持续减小,显示出余震活动的衰减趋势。而ML≥5.0 余震自6 月3 日后连续2 次出现平静约34 d 后发生ML≥5.0 余震,呈平静—活跃状态。同时,G-R 关系拟合曲线显示,序列中ML5.5 左右余震可能存在缺失,未来具有发生相应震级地震的可能。

(2)流体异常对于地震短期判定有一定指示意义,且电磁学异常对地震的位置有一定预测意义。玛多MS7.4 地震发生在地球物理观测能力较弱地区,震中200 km 范围内震前无地球物理观测异常,从更大范围看,玛多MS7.4 地震前存在3 项电磁学异常和1 项流体异常,其中,玉树水温突降变化指示后续3 个月内巴颜喀拉块体边界存在发生6 级以上地震的可能,玛多MS7.4 地震的发生符合震前判断;玛多MS7.4 地震震中东侧,存在地磁日变化空间相关和地磁垂直强度极化异常区,对于此次地震的发生地点具有一定指示意义。

(3)地震学参数异常和综合计算方法可用于观测能力较弱区域地震危险性的分析。玛多MS7.4 地震发生前,震中附近地震活动或地球物理观测无明显异常,但RTL、Wq值和加卸载响应比明显异常,虽然未能对此次地震的震级进行有效预测,但对于发震地点有一定预测效果。

本文撰写得到刘杰研究员的指导和鼓励,蒋海昆研究员、晏锐研究员、孟令媛研究员、闫伟高级工程师和余怀忠研究员也给予了诸多帮助和建议,中国地震台网中心国家地震科学数据中心(http://data.earthquake.cn)提供了数据支撑,在此对他们及中国地震台网中心地震预报部同事的辛苦工作,一并表示衷心感谢。

——专访雅玛多(中国)运输有限公司总经理王杰