社会生态系统理论下疏离感微观成因的追踪调查研究

余璇 任源钢

摘 要:以社会生态系统理论和差序格局为视角,选取个体、家庭和朋辈三个主体,从个体自尊水平、家庭亲密度与适应性、朋辈关系三个方面探讨疏离感的微观成因,同时选取人际信任作为上述影响中的中介变量。采用三阶段的问卷追踪调查获得469份有效数据,并对其进行统计分析,研究结果表明:(1)微观系统中的个体自尊水平、家庭亲密度与适应性、朋辈关系对疏离感有显著的负向影响,影响大小从高到低依次是家庭亲密度与适应性、个体自尊水平、朋辈关系。(2)人际信任在个体自尊水平、家庭亲密度与适应性、朋辈关系对疏离感的影响中具有部分中介效应。研究结论有助于人们从家庭、自身、社区三个方面正确看待导致疏离感的成因,并积极寻求解决对策。

关键词:社会生态系统理论;差序格局;疏离感;微观成因

基金项目:国家自然科学基金青年项目“虚拟团队高质量联结的形成及对团队和个体创造力的影響:一项跨层次追踪研究”(71802033);中国博士后科学基金第67批面上资助项目“可持续性人力资源管理:影响因素与作用效果的追踪研究”(2020M673191)。

[中图分类号] C912.68 [文章编号] 1673-0186(2021)002-0091-009

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2021.002.007

随着互联网时代信息化技术的广泛普及,我国正在经历由传统社会向陌生人社会转型的过渡阶段,人际关系类型也随之改变。在陌生的世界中,人际关系呈陌生化、制度化的趋势,这是社会发展的必然结果,亦不可扭转[1]。然而,在社会转型过程中,人们表现出不愿意与人交往、与朋友疏远等疏离感现象,这类疏离感也会引发盗窃、脱离社会等一系列问题行为[2]。不同学科和不同文化对疏离感的解读都有差异。在心理学中“Alienation”被翻译成“疏离”,主要指个体内心感受和体验到疏远、冷漠感。国内学者在借鉴西方研究的基础上也对疏离感进行了一些理论探讨和实证研究。其中,杨东、张进辅、黄希庭根据自己的研究对疏离感予以操作性定义:个体与周围的人、社会、自然以及自己等各种关系网络之间, 由于正常的关系发生疏远, 甚至被支配、控制, 从而使个体产生了社会孤立感、不可控制感、无意义感、压迫拘束感、自我疏离感等消极的情感[3],该定义目前被广泛采用。然而,国内疏离感的研究对象主要是初中生、高中生等青少年,较少聚焦在一般人群上。在疏离感影响因素方面,已有实证研究主要探讨了歧视知觉[4]、家庭因素(家庭功能[5-6]、家庭环境[7]等)、教师正义[8]、同伴关系(人际交往训练[9]等)、自尊以及手机依赖[10]等单一方面,缺乏从系统的视角来研究疏离感的成因。社会生态系统理论指出影响个体发展的环境是一个多层次的系统,包括微观系统(如家庭、学校、教堂和同伴群体等)、中间系统(各微观系统之间的相互作用及其产生的综合影响力)、外部系统(如父母的工作场所、学校委员会、大众媒体、社区服务等)和宏观系统(社会文化、政治制度等)[11],而费孝通先生在《乡土中国》一书中,认为中国传统的人际关系格局不是一捆一捆扎清楚的柴,而是好像把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹。每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心。这个以自我为中心推及出去的一层层的圈子形成的社会结构即为“差序格局”[12]。依据差序格局的观点,在影响个体发展的多层次系统中,微观系统对个体的心理状态尤为重要,而微观系统内的各种人际关系中,家庭和同伴群体的影响更为重要。因此,我们不能只从单一角度,而应从多个角度系统地探究疏离感的成因。

基于上述分析,我们在微观系统中选取个体、家庭和朋辈三个主体,从个体自尊水平、家庭亲密度与适应性、朋辈关系这三个方面去探讨一般人群疏离感的微观成因。另外,由于微观系统中的个体对不同交往对象有着不同的信任程度,呈现出一种差序格局[13]。在社会生态系统中,每个不同相关主体(个体、家庭和社区)无可避免地会遇到各种信任危机问题,从而滋生疏离感。因此,人际信任很可能是其中的“黑箱”中介机制。研究结论将有利于不同相关主体(个体、家庭和社区)正确看待导致疏离感的成因,并解决人际信任危机所带来的冲突,从而更好地提前预防和干预疏离感。

一、研究假设

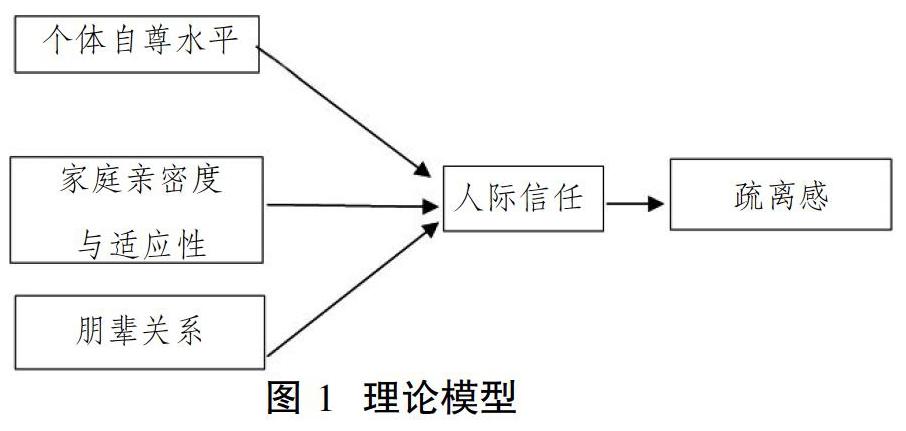

从个体自尊水平、家庭亲密度与适应性、朋辈关系三个方面探讨了疏离感的微观成因,同时选取人际信任作为上述影响中的中介变量,最终提出了理论假设。

(一)理论假论

1.个体自尊水平对疏离感的影响

自尊是一种积极的情感体验,是反映个体人际关系好坏的内在因素[14]。作为解释自尊和个人工作结果两者间关系最重要理论的自我一致理论指出:人有一种驱力促使自身对客体产生一致的认知及行为。当这种认知失去平衡时,个体往往会表现出一种不适感,并且试图去减少这种不适感。由自我一致理论可知,低自尊水平的个体容易获得消极暗示(即自己对其他人是无价值的),在理想和现实之间容易表现出自我陈述的不一致性,这种认知的不一致会导致个体产生疏离感。李艳华指出个体自尊是影响疏离感的主要因素[15-16]。张文文等指出自尊与疏离感及其各维度间具有显著的负相关,即自尊水平越高的被试,其疏离感程度越低[10]。因此,我们提出如下研究假设:

H1:个体自尊水平对疏离感有显著的负向影响。

2.家庭亲密度与适应性对疏离感的影响

目前在家庭层面对个体疏离感影响研究中,分析群体主要集中在青少年。已有研究发现家庭产生矛盾和冲突会导致青少年对家庭环境产生消极情绪,感到孤独,从而增加疏离感,相反,较高的家庭凝聚力会降低青少年对家庭的疏离感[17]。已有研究也指出因为家庭而产生疏离感会导致青少年做出一系列的问题行为,这样反而加重了青少年的疏离感[18]。根据社会生态系统理论可知,人们缺乏归属感是疏离感产生的主要因素。由此可以推测,家庭功能运行不良,会让人们感到没有安全感和归属感,从而导致人们产生疏离感。因此,我们提出如下研究假设:

H2:家庭亲密度与适应性对疏离感有显著的负向影响。

3.朋辈关系对疏离感的影响

朋辈有“朋友”和“同辈”的双重含义。朋辈关系主要是指同龄人或心理发展水平相当的个体在交往过程中建立和发展起来的一种人际关系[19]。在中国,个体是由关系界定的,自我只存在于一个被称为差序格局的、以等级排序为基础的人际关系网络中。在这种关系化的个体中存在着一个分裂的自我:以欲望和利益为中心的“小我”和关系集体(家庭)利益的“大我”。当两个“自我”发生冲突的时候,“小我”必须服从“大我”。可见,中国人对亲密关系的理解恰恰是对个体边界的相互侵犯,以达到两个人之间“不分彼此”的状态。朋辈群体是一个人成长发展的重要环境因素,朋辈群体对个体的影响日趋重要。不少研究表明,和谐的朋辈关系对个体的成长发展有着重要作用。韩笑和姚本先研究指出中学生的朋辈关系对其疏离感影响显著[20]。张见有等研究显示感知的朋辈关系对孤独感有负向预测作用[21],而孤独感也是疏离感中的一个很重要的维度。因此,我们提出如下研究假设:

H3:朋辈关系对疏离感有显著的负向影响。

4.人际信任的中介作用

人际信任是指个体在人际互动过程中建立起来的对交往对象的言辞、承诺以及书面或口头陈述的可靠程度的一种概括化期望[22]。已有研究指出家庭是首要、最基本的文化环境,是个体最早接受教化的场所,家庭亲密度和适应性高的个体, 人际信任程度也高[23]。皇甫韶康指出由“同侪压力”导致的人际心理失衡,对人际交往产生了一定的负面影响,而因“同侪压力”导致的人际心理问题[24],进而降低人际信任。杨昭宁等研究自尊和人际信任之间的关系时,得出自尊是影响人际信任的重要因素[25]。另外,人际信任也是个体心理健康的重要标准之一,同时也是影响疏离感的重要因素。潘凤运用对照研究的方法,将实验组分为干预组和对照组,干预研究结果显示,进行人际交往的训练能够降低卫校女生的疏离感[26]。可见,人际信任出现危机,会使人们的疏离感增加。

因此,我们提出如下研究假设:

H4:人际信任在自尊水平与疏离感的关系中起到中介作用。

H5:人际信任在家庭亲密度与适应性和疏离感的关系中起到中介作用。

H6:人际信任在朋辈关系与疏离感的关系中起到中介作用。

(二)理论模型

基于以上分析,本文提出如下图 1的理论模型。

1.变量测量

个体自尊水平。个体自尊水平量表由罗森伯格(Rosenberg)编制[27],由5个正向计分和5个反向计分的条目组成,答案为4点量表(完全同意、同意、不同意、完全不同意)。该变量在第一次收集完成。

家庭亲密度与适应性。奥尔森(Olson)在1982年编制的“家庭亲密度与适应性量表”,其中文版由费立鹏等人修订[28],包括亲密度、适应性两维度。每个维度各15道题,答案为5点量表(完全同意、同意、不确定、不同意、完全不同意)。该变量在第一次收集完成。

朋辈关系。人际关系诊断量表由郑日昌编制[29],这是一份人际关系行为困扰的诊断量表,共28个问题,每个问题做“是”或“否”两种回答。如果你得到的总分超过20分,则表明你的人际关系困扰程度很严重,具体计分时,我们转换成“1”;如果你得到的总分是15~20分之间,那就表明你在同朋友相处上的行为困扰较严重,具体计分时,我们转换成“2”;如果你得到的总分是9~14分之间,那么,你与朋友相处存在一定程度的困扰,具体计分时,我们转换成“3”;如果你得到的总分是0~8分之间,那么说明你在与朋友相处上的困扰较少,具体计分时,我们转换成“4”。该变量在第一次收集完成。

人际信任。人际信任量表由罗特(Rotter)开发使用[30]。该量表用于测查受试者对他人的行为、承诺或(口头和书面)陈述之可靠性的估计。共有25个项目,答案为5点量表(完全同意、同意、不确定、不同意、完全不同意)。该变量在第一次收集间隔2周后,第二次收集完成。

疏离感。疏离感量表从对每天个人角色、活动意义的不确定以及认为被其他人孤立这两个方面来测量因环境不适应而产生的疏远感[31]。共有15个项目,答案为4点量表(完全同意、同意、不同意、完全不同意)。该变量在第二次收集间隔2周后,第三次收集完成。

另外,考虑到性别、社会地位对疏离感的作用机制有一定影响[32-34]。因此,本文把性别、社会阶层作为控制变量纳入研究模型。

2.样本情况

本文共回收有效问卷469份。统计出有效样本情况如下:性别方面,女性占比23.2%,男性占比76.8%;社会阶层方面,社会下层占比52%,社会中层占比47.1%,社会上层占比0.9%。

二、数据分析与结果

采用三阶段的问卷追踪调查获得469份有效数据,并对其进行研究的主要变量进行相关分析和回归分析。

(一)相關分析

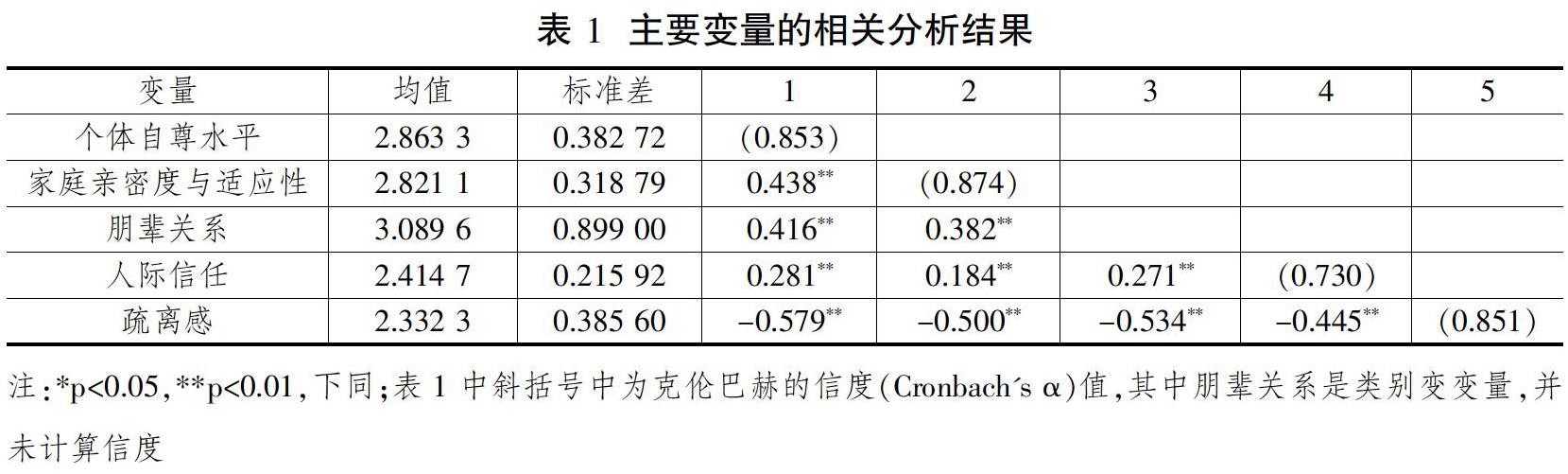

个体自尊水平、家庭亲密度与适应性、人际信任和疏离感的克伦巴赫的信度(Cronbachs α)值依次为 0.853、0.874、0.730 和 0.851,均高于 0.7,显示所使用的量表信度良好。

表 1中描述了变量的均值、标准差及相关系数。个体自尊水平和疏离感(r=-0.579,p<0.01)显著负相关。家庭亲密度与适应性和疏离感(r=-0.500,p<0.01)显著负相关。朋辈关系和疏离感(r=-0.534,p<0.01)显著负相关。人际信任和疏离感(r=-0.445,p<0.01)显著负相关。

(二)回归分析

表 2为主效应的检验结果。先引入控制变量(性别、社会阶层),再将自变量(个体自尊水平、家庭亲密度与适应性、朋辈关系)放入回归方程,分析发现个体自尊水平、家庭亲密度与适应性、朋辈关系对疏离感(β=-0.562;β=-0.477;β=-0.521)有显著的负向影响。因此,H1、H2 和 H3均得到验证。另外,自变量(个体自尊水平、家庭亲密度与适应性、朋辈关系)同时放入回归方程,分析发现三者对疏离感均有显著的负向影响,影响系数的绝对值从高到低依次是家庭亲密度与适应性(0.347)、个体自尊水平(0.301)、朋辈关系(0.214)。

表 3为中介效应的检验结果。根据已有研究[35]的建议,先引入控制变量(性别、社会阶层),再将自变量(个体自尊水平、家庭亲密度与适应性、朋辈关系)和中介变量(人际信任)依次引入回归方程,分析发现加入中介变量后,个体自尊水平、家庭亲密度与适应性、朋辈关系对疏离感的回归系数依次是-0.485、-0.423、-0.443,绝对值均变小,但依然显著。说明人际信任在个体自尊水平、家庭亲密度与适应性、朋辈关系对疏离感的影响中具有部分中介效应。因此,H4、H5和H6得到验证。

三、研究结论和启示

基于上述分析,得出研究结论以及对应的管理启示。

(一)研究结论

研究得出如下结论:个体自尊水平、家庭亲密度与适应性、朋辈关系对疏离感有显著的负向影响,影响大小从高到低依次是家庭亲密度与适应性、个体自尊水平、朋辈关系。人际信任在个体自尊水平、家庭亲密度与适应性、朋辈关系对疏离感的影响中具有部分中介效应。

区别于以往研究只关注某一具体方面对疏离感的影响,本文从社会生态系统理论和差序格局的视角选取了个体自尊水平、家庭亲密度与适应性、朋辈关系这三个方面去探讨疏离感的微观成因,比较它们对疏离感影响程度的高低。“差序格局”是中国传统的人际关系特征,这个格局主要分为三个圈层:家人,熟人,生人。研究指出处于差序格局中最核心圈层的是“家人”,家庭亲密度与适应性对疏离感的影响最为显著,说明“家人”依然是最重要的,因为“家庭是首要、最基本的文化环境,是个体最早接受教化的场所”是一致的;处于差序格局中第二圈层的是“熟人”,而朋辈群体是一个人成长发展的重要环境因素,朋辈群体对个体的影响日趋重要,属于“熟人”这一圈层,它对疏离感的影响仅次于“家人”。研究结论进一步支持了社会生态系统理论和差序格局的观点。从而有利于加深对疏离感相关研究的理解,为疏离感的预防和干预提供参考。

(二)管理启示

疏离感影响大小从高到低依次是家庭亲密度与适应性、个体自尊水平、朋辈关系。因此,我们应从家庭、自身、社区三个方面正确看待和处理导致疏离感的成因,并积极寻求对策。

首先,要提升家庭亲密度与适应性,降低人们的疏离感。一是尊敬长辈,爱护晚辈。真正尊敬父母是不给父母脸色看,发自内心的敬重老人家,感恩生命的养育之恩,珍惜彼此相处的时光。真正爱护晚辈是耐心和小孩说话,学会站在小孩的角度上去理解他们的世界。小孩之所认为大人成年的世界之所以无趣,是因为我们内心充斥着无数利益,所以才会导致有限的生命变得索然无味。第二,夫妻之间互相尊重,适度依赖。现实中,很多夫妻要么是彼此强调独立,要么就是过于依赖,这都是不和谐的,也是有碍于两个人亲密关系的连接。真实的亲密关系是彼此人格独立,身心又能连在一起,即心理学中的适度依赖,这种适度依赖能激发夫妻之间最好的情感,培育的是夫妻你中有我、我中有你的境界,是两个人相互塑造彼此,相互影响对方的过程。

其次,自身应努力培养和提高个体自尊水平,并积极寻求降低疏离感对策。一是理性地社会比较。要承认社会多元化是每个人深层次的需求,当社会发展能够满足一部分的吃穿住行时,考虑到每个人有自己的兴趣和喜好、思想和性格等每个人必然追求的东西多元化的需求必然就出现了。因此,要引导人们理性地社会比较。二是扬长避短。每个人都有自己的优点和缺点,而且这种优缺点是相辅相成并且成正相关的关系,这也是人之所以区别于其他动物的一个本质原因。因此,要引导人们正确地扬长避短。

最后,社区可以有针对性地开展朋辈关系诊断和干预来降低人们的疏离感。一是社区可以多多开展关于朋辈关系的心理健康的知识教育,帮助人们走出心理困境,树立心理健康的意识,增强自我心理调控能力,保持积极乐观的心态,在一定程度上预防和缓解疏离感。第二,社区要加强心理咨询的工作,能够进行一对一的朋辈关系心理辅导,以及知识讲座、电话咨询、网络咨询等其他形式的服务,还可以组织社区成员讨论以人际交往为主的话题。针对个别疏离感严重的社区成员,可以实施团体辅导结合个别辅导的方式,使社区成员走出疏离,积极认识自我,面对现实,积极地去进行人际交往。三是社区可以多举办一些大型群体活动。大多数人都喜欢在线上贴吧、论坛、游戏等社交软件上交流,导致线下互动的比例越来越低。因此,社区应为人们创造更多的线下交流机会、提供更广的交流范围,以此降低人们的疏离感。

参考文献

[1] 胡倩,袁静.从熟人社会到陌生人社会:信任模式的变迁[J].华中师范大学研究生学报2013(1):33-36.

[2] OERLEMANS K, JENKINS H. There are Student Perceptions of the Sources of Alienation in Secondary School[C]// Western Australian Institute for Educational Research Forum. 1998:6673-6675.

[3] 楊东,张进辅,黄希庭.青少年学生疏离感的理论构建及量表编制[J].心理学报,2002(4):407-413.

[4] 王玉花,孙兵.留守初中生心理弹性在歧视知觉和社会疏离感间的中介作用[J].中国学校卫生,2018(2):292-295.

[5] 徐夫真,张文新,张玲玲.家庭功能对青少年疏离感的影响:有调节的中介效应[J].心理学报,2009(12):1165-1174.

[6] 汤毅晖,黄海,雷良忻.青少年疏离感与家庭功能、人格的关系研究[J].中国临床心理学杂志,2004(2):158-160.

[7] 饶燕婷,张红霞,李晓铭.家庭环境与大学生抑郁和疏离感的关系[J].心理发展与教育,2004(1):70-76.

[8] 徐华女,洪慧芳.知觉的教师正义与外来工子女的感恩之心:权威合法性和社交疏离感的中介作用[J].心理学进展,2018(7):933-941.

[9] 刘瑶,潘凤,梁执群.人际交往训练对卫校女生疏离感的影响[J].中国健康心理学杂志,2015(9):1396-1399.

[10] 张文文,王祥鹏,张文娟,等.大学生自尊、疏离感与手机依赖的关系[J].西南师范大学学报(自然科学版),2015(10):113-118.

[11] BRONFENBRENNER U. The ecology of human development: experiments by nature and design[M]. Cambridge: Harvard University Press, 1979.

[12] 费孝通.乡土中国 生育制度[M].北京:北京大学出版社,1998.

[13] 王毅杰,周现富.城市居民信任的差序格局[J].天府新论,2009(2):108-111+139.

[14] LEARY M R, TAMBOR E S, TERDAL S K, et al. Self-esteem as an interpersonal monitor: the sociometer hypothesis[J]. Journal of Personality & Social Psychology, 1995(3): 518-530.

[15] 李艳华.大学生疏离感发展特点及其影响因素的研究[D].福州:福建师范大学,2004.

[16] 王极盛,丁新华.初中生主观幸福感与应对方式的关系研究[J].中国公共卫生,2003(10):1181-1182.

[17] SANDHU D,TUNF S. Contributions of family environment and identity formation towards indoors man/woman' alienation.[J]. Pakistan Journal of Psychological Research, 2004, 10(19): 1-14.

[18] GARBER B D.Therapist alienation: foreseeing and forestalling third-party dynamics undermining psychotherapy with children of conflicted caregivers.[J]. Professional Psychology: Research & Practice, 2004, 35(4): 357-363.

[19] 张渝鸿.同辈关系对学生心理健康水平的影响[J].北京教育:普教版, 2012(2):21-23.

[20] 韩笑,姚本先.中学生学校疏离感及其影响因素研究[C].西安:增强心理学服务社会的意识和功能——中国心理学会成立90周年纪念大会暨第十四届全国心理学学术会议论文摘要集.2011.

[21] 张见有,江慧,韦嘉,等.中学生感知的同学关系和学校满意度对孤独感的影响[J].中国学校卫生,2014(10):1509-1510.

[22] 丁道群,沈模卫.人格特质,网络社会支持与网络人际信任的关系[J].心理科学,2005(2):300-303.

[23] 郭秀丽,姜峰.大学新生家庭亲密度和适应性与人际信任的关系[J].中国学校卫生,2010(5):639-640.

[24] 皇甫韶康.同侪效应视角下同学关系对安全感的影响研究[J].校园心理,2019(2):138-139.

[25] 杨昭宁,贾蕊,陈祥丽. 高中生自尊和人际信任的关系研究[J].中国健康心理学杂志,2007(1):61-62.

[26] 潘凤.卫校女生疏离感现状及干预研究[D].太原:山西医科大学,2014.

[27] ROSENBERG M . Society and the adolescent self-image[M]. Princeton: Princeton University Press, 1965.

[28] 汪向东,王希林,马弘.心理卫生评定量表手册[M].北京:中国心理卫生杂志社,1999:142-149.

[29] 郑日昌. 大学生心理健康诊断[M].济南:山东教育出版社,1999.

[30] Rotter, J B.A new scale for the measurement of interpersonal trust[J]. Journal of Personality, 1967(35): 651-665

[31] JESSOR R, JESSOR S L. Problem Behavior and Psychosocial Development: A Longitudinal Study of Growth[M]. New York: Academic press,1977.

[32] 徐夫真,張文新.家庭功能对青少年疏离感的预测:同伴接纳的调节作用及性别差异[J].心理发展与教育, 2010(3):274-281.

[33] 邱劍,周波,杨俊华.青少年被忽视经历对疏离感的影响:性别的差异性[C].成都:四川省医学会第十五次精神病学学术会议暨第三次心身医学学术会议论文汇编集.2016.

[34] 张海东,毕婧千.城市居民疏离感问题研究——以2010年上海调查为例[J].社会学研究,2014(4):94-109.

[35] BARON R M , KENNY D A . The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations[J]. Journal of Personality and Social Psychology,1986(6): 1173-1182.

Research on the microcosmic causes of alienation under the theory of social ecosystem

Yu Xuan1 Ren Yuangang 2

(1.School of management, Chongqing technology and business university, Chongqing, 400067;

2.School of economics and management, Chongqing normal university, Chongqing, 401331)

Abstract: From the perspective of social ecosystem theory and differential pattern, this study selects individuals, families and peers to discuss the microcosmic causes of alienation from the aspects of individual self-esteem, family intimacy and adaptability, and peer relationship. At the same time, interpersonal trust is selected as the mediating variable in the above influences.In this study, 938 valid sample were obtained through a three-stage questionnaire follow-up survey, and statistical analysis was conducted. The results showed that:(1) Individual self-esteem, family intimacy and adaptability, and peer relationship have significant negative effects on alienation, and the effect on alienation ranged from high to low are the individual self-esteem, peer relationship, family intimacy and adaptability.(2) Interpersonal trust has a partial mediating effect in the influence of individual self-esteem, family intimacy and adaptability, and peer relationship on alienation.This study is helpful for people to correctly view the causes of alienation from three aspects of family, self and community, and actively seek countermeasures.

Key Words: social ecosystem theory;differential pattern;alienation; microcosmic causes