“中国工业化”专题复习策略

刘凯华

实现国家富强是近代国人一直追求的一个梦想,为了实现这个梦想,中国有识之士开展了中国工业化之路,取得了一定成绩也留下了一些遗憾。所有这一切为今天的工业化之路提供了宝贵的经验与教训。因此,值得我们去好好总结与反思。另外,中国工业化成为了近年来高考考查的重点内容。基于上述考量,笔者试图对“中国工业化”这一专题进行梳理,为广大师生的备考提供参考与借鉴。

【知识链接】

一、中国近代的工业化

1. 中国近代工业化的探索。

(1)中国近代工业化的开端是洋务运动,洋务运动对中国工业化的贡献是引进了西方先进技术,创办了一批近代工业,刺激了中国近代民族资本主义的产生和发展,但没有使中国走上富强的道路,没有实现中国的工业化。

(2)中国民族工业的曲折发展。19世纪六七十年代,中国民族资本主义产生;甲午战后,清政府允许民间办厂,中国民族工业有了初步发展;辛亥革命推翻了封建帝制,鼓舞了民族资产阶级投资近代企业的热情,促进了民族工业的短暂发展,迎来了民族工业的“春天”;一战结束后,帝国主义卷土重来,中国民族工业走向萧条;抗日战争、解放战争时期,由于长期战乱,帝国主义的侵略和官僚资本主义的压榨,民族工业陷入绝境。

2. 中国近代工业化的特点。

(1)近代化不仅受到内部封建保守势力的顽强抵制,还不断遭到外部列强的破坏,发展极其缓慢,历经曲折。

(2)近代化一开始由地主阶级中的洋务派领导,官僚买办资产阶级在近代化过程中扮演了微妙角色,资产阶级始终没有真正掌握近代化的领导权。

(3)近代化缺少必要的资本原始积累的过程,技术、人才和思想准备不足,它的推动力主要来自外部,主要依靠政权的力量发展。

(4)近代工业结构不合理,工业在国民经济中的比例很小,地区分布不平衡,发展严重畸形。

3. 中国近代无法实现工业化的原因。

(1)根本原因:鸦片战争以来,在帝国主义的侵略下中国逐渐沦为半殖民地半封建社会,中国民族工业发展受到帝国主义和封建主义的双重压迫。

(2)具体原因:政治上,晚清到民国均处于专制独裁统治之下,政治腐败黑暗,没有建立适合资本主义发展的民主政治制度;经济上,自然经济依然占统治地位,西方资本主义侵略变本加厉,民族工业发展举步维艰;思想上,封建传统思想根深蒂固;社会环境上,战争频繁,社会动荡。

二、新中国的工业化

1. 新中国工业化的主要历程。

(1)第一个五年计划(1953—1957):新中国工业化的起步阶段

①主要成就:建成飞机、汽车等项目;交通运输业成就巨大。

②主要原因:国内:政权巩固;经济恢复;总路线提出;生产关系变革。

国际:苏联援助;和平环境。

③特点:结构:优先发展重工业;体制:逐步形成高度集中的计划经济体制。

④意义:开始改变工业落后面貌,为我国的工业化奠定了初步基础。

(2)全面建设社会主义时期:(十年探索1956—1966)

①成就:工业生产有巨大增长,特别是石油、钢铁和电力发展迅速。

②特点:重工业为主,曲折中前进。

③原因:取得成就的原因:社会主义制度的建立;《论十大关系》的提出;八大的正确路线;七千人大会的总结调整;一五计划奠定的基础。曲折的原因:总路线、大跃进、人民公社化运动的左倾错误;反右斗争扩大化;恶劣的国际环境。

④意义:初步建立了独立、比较完整的工业体系

(3)文革时期和两年徘徊(1966—1978)

①特点:损失巨大,缓慢发展;仍以重工业为主;

②原因:损失巨大的原因:“左”倾错误泛滥。有所发展的原因:周恩来、邓小平的整顿调整;广大干部和群众对“左”的抵制。

(4)改革开放以来:工业化的调整时期(1978年-90年代)

①主要成就:基本建设和技术改革取得重大发展,建成一批赶超世界先进技术水平的工程项目;乡镇企业异军突起;建立了完整的工业体系。

②主要原因:十一届三中全会关于以经济建设为中心和实行改革开放的伟大决策;经济体制改革;十二大、十三大、南巡讲话、十四大的重要决策。

③主要特点:由单纯的计划手段转向计划手段与市场调节相结合;社会主义市场经济体制初步形成;由封闭经济走向开放经济。

2. 新的起点──新型工业化道路。

(1)含义:就是在新的历史条件下体现时代特点,符合我国国情的工业化道路,即从信息化带动工业化,从工业化促进信息化,走出一条科技含量高、经济效益好,资源消耗低,环境污染少,人力资源优势得到充分发挥的路子。

(2)特点:充分运用最新科学技术和依靠科技进步的工业化;实施可持续发展道路的工业化;能够充分发挥我国人力资源优势的工业化;以提高生产力和经济效益为目的的工业化。

(3)途径:以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,把工业化与信息化结合起来;大力发展信息产业和高新技术产业;大力实施科教兴国战略;必须实施可持续发展战略。

3.新中国工业化的启示:坚持党的正确领导;遵循客观规律;适时地调整政策;坚持科教兴国战略;工业化道路任重而道远。

三、中国在历史上曾经错失三次重大工业化机遇的时间和原因

(1)時间:第一次是1793——1840年错失第一次工业革命扩散的机遇。第二次是1860——1900年错失第二次工业革命的机遇。第三次是1957——1976年错失第三次产业革命技术转移的机遇。

(2)原因:第一次工业革命开展时,中国处于鸦片战争前夕,清政府闭关锁国;鸦片战争后,洋务派虽然学习西方科技,创办近代企业,但没有改变落后的社会制度;第二次工业革命时,帝国主义掀起了瓜分中国的狂潮,中国政局动荡不定,民族资产阶级要求发展资本主义,但受到本国封建势力和外国资本主义的压迫;第三次科技革命时,国内长期采用高度集中的经济政治体制和“左”倾错误不断发展;国际长期受到资本主义阵营的孤立、封锁、包围。

四、启示:借鉴历史,实现可持续发展

1. 工业化建设要立足国情,实事求是。

2. 转变经济发展方式,走出一条“资源节约型、环境友好型”的新型工业化道路,实现经济可持续发展。

3. 实施“科教兴国”战略,加快科技创新,科技是实现经济发展方式转变和可持续发展的关键性因素。

4. 在经济全球化的今天,要想解决全球性的环境问题,必须加强国际合作。

【备考建议】

其一,从考查题型来看,既有选择题也有主观题,但以选择题为主,因此在备考时特别注意加强本专题选择题的专项训练,如对近五年有关本专题的高考真题进行反复训练与研究,并归纳考查的主要内容、考查角度与解题技巧。

其二,从考查内容来看,主要侧重于如下几方面:(1)考查洋务运动的背景、内容与影响,如洋务运动促进了中国近代化、洋务运动取得了一定成效。(2)考查民族资本主义的发展状况、原因与影响,如初步发展与短暂春天出现的原因,民族资本主义的发展促进了戊戌变法、辛亥革命、新文化运动与五四运动的爆发。(3)“一五”计划的成就与不足、特点,如“一五”计划取得巨大成就,开始改变工业落后面貌,为社会主义工业化奠定了初步基础,但在后期存在急于求成的不良倾向;如优先发展重工业、采用计划手段为工业化发展提供资金与物质保障等特点。因此,备考时务必吃透上述重点知识。

其三,从考查角度来看,一方面,侧重于考查学生解读材料的能力,因此,备考时注意训练学生从题干中提取有效信息的能力,答题时注意抓住题干中的一些重要信息,特别是时间信息;另一方面,侧重于考查学生的知识迁移能力,因此,备考时既要熟练掌握所学知识,还要注意理解与思考。

【试题精炼】

1. (2018·全国Ⅰ卷,31)图1是1953年的一幅漫画,描绘了资源勘探队员来到深山,手持“邀请函”叩响山洞大门的情景。这反映了当时我国

A.已经初步改变工业落后局面

B.开始进行对矿产资源的开采

C.国民经济调整任务基本完成

D.大规模的经济建设正在展开

2. (2019·全国Ⅰ卷,31)据统计,1954年1月到4月,中国科学院图书馆上海分馆俄文书刊借阅总数为1953年同期的5倍,为1952年同期的50倍,东北各研究所俄文书刊借阅量也大幅增加。这表明当时

A.科学研究已与国际前沿接轨

B.科教兴国战略已展开

C.对苏联经验的反思蔚然成风

D.工业化建设需求迫切

3. (2020·全国Ⅰ卷,28)1876年,英国传教士在上海创办的《格致汇编》设有“互相问答”栏目,其中大多问题是从读者的兴趣、关注点出发的。各类问题所占比例如表1所示。

据此可知,当时

A.中体西用思想的传播受到了抑制

B.中外交汇促进维新思想深入发展

C.西学传播适应了兴办实业的需求

D.崇尚科学成为了社会的主流思潮

4. (2020·全国Ⅰ卷,31)1983年,安徽某濒临倒闭的国营制药厂被8个年轻人承包,实行有奖有罚的经济责任制,9个月就盈利12万元。后来安徽省委、省政府从中得到启示,下发通知明确提出,小型国营企业也可以实行承包经营。由此可以看出

A.市场经济体制在全国逐步建立

B.政企职责不分弊端得到解决

C.经济所有制结构开始发生变化

D.企业的经营自主权逐渐扩大

5. 1876年,李鸿章主持筹建了上海机器织布局。1893年,上海机器织布局因失火焚毁,盛宣怀受命主持重建,后将其改名为上海华盛纺织总厂。之后由于经营失当,亏损连年。1901年以后,盛宣怀通过出售、转租、更改厂名等方式,逐步将其据为己有。上海机器织布局的命运

A.揭示了近代民族工业发展的客观规律

B.体现了洋务派追求“自强”“求富”的目标

C.是近代洋务企业发展坎坷的一个缩影

D.反映了近代中国民族危机逐步加深

6. 在1914—1921年,中国面粉进口在最少时仅有0.5万担,国产面粉已能基本实现自给。火柴也由1914年的2384万箩减为1918年的1334万箩,减幅达44%。此外,搪瓷制品、精盐、酸碱、卷烟、橡胶制品等也在一定程度上实现了自制。这反映了近代民族工业

A.出现轻重工业比例失衡的畸形局面

B.已经实现完全独立的自主发展

C.基本摆脱了对外国资本主义的依赖

D.从对外引进到进口替代的转变

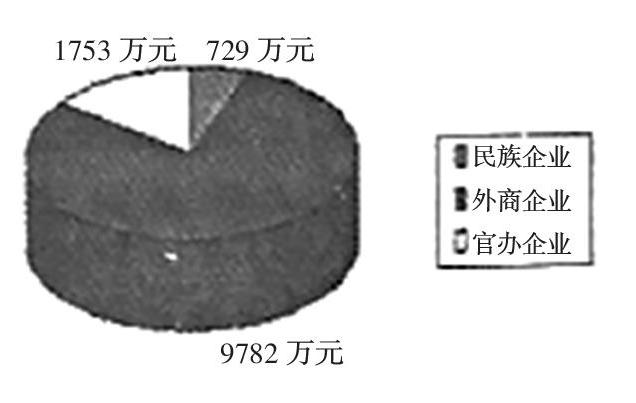

7. 下图反映了19世纪后半期中国经济的相关发展状况,据图可得出的结论是

A. 甲午中日战争后,清政府对外开放的程度较高

B.受近代中国社会环境影响,民族工业发展艰难

C.外商在华投资较多,控制了清政府的经济命脉

D.因列强侵略,近代中国未形成完整的工业体系

8. 下表是近代中国部分年份进出口商品贸易比重表(占总值%)。据此分析,下列表述正确的是

A.中国轻重工业发展趋于平衡

B.南京国民政府优先发展重工业

C.当时国内工业建设有所发展

D.民族工业在“一战”后迅速萧条

9. (2019·全国Ⅰ卷,41)阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一:表2 1950~1980年部分国家钢产量变化表(单位:万吨)

——摘编自《1949~1984中国工业的发展统计资料》

材料二:20世纪80年代以来,我国钢产量迅速增长,1983年达到4002万吨,1986年达到5205万吨,至2002年达到18224.89万吨,钢产量已连续7年保持世界第一。2002年全行业完成固定资产投资比2001年增长39.30%,2002年重点大中型钢铁企业科技活动经费筹集总额比2001年增长33.82%。钢材品种结构继续改善,国民经济发展需要的特殊品种和高附加值品种大幅增加。

——摘编自《中国统计年鉴》等

(1)根据材料一并结合所学知识,分别说明四个国家钢产量的总体发展趋势及基本原因。(15分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简析改革开放以来中国钢铁业發展的主要原因。(10分)

参考答案

1. D 2. D 3. C 4. D 5. C 6. D 7. B 8. C

9.(1)趋势:美国:产量长期稳步增长,到70年代中后期出现下降现象。日本:50年代中期到60年代末产量增长迅猛,70年代放缓。苏联:稳步增长,70年代中后期放缓。中国:快速增长。

基本原因:美国:国家采取大力干预经济政策促进经济发展,受滞胀影响。日本:采取引进技术等方式促进经济高速发展,70年代在经济滞胀冲击下,经济发展减速。苏联:国家优先发展重工业,后经济发展逐渐停滞。中国:重视发展重工业。

(2)主要原因:经济体制改革推进,现代企业制度逐步建立;现代化建设加快,需求增大;科技水平提高;对外开放、引进外资;投资大幅增加。

责任编辑李平安