基于CSSCI农民工研究的科学知识图谱分析

文晓丽

摘 要:对已有文献进行系统梳理有助于把握农民工问题的研究现状及演化脉络,为进一步研究提供参考。以中文社会科学引文索引(CSSCI)核心文献数据库收录的农民工研究文献为数据来源,运用SATI3.1文献题录信息统计分析工具和CiteSpace5.3可视化软件对国内近20年农民工研究分别进行文献计量分析和知识图谱绘制,并围绕农民工研究的现状、热点主题和演进历程3个方面进行详细分析。结果表明,农民工研究大致可以划分为3个阶段,并主要围绕权益保障、市民化、城市融入、代际差异、人力资本等热点展开。

关键词:农民工;科學知识图谱;热点主题;演进历程;CSSCI

中图分类号 F323.6文献标识码 A文章编号 1007-7731(2021)04-0008-08

Abstract: Systematic review of existing literature will help to grasp the research status and evolution of migrant workers′ problems, and provide reference for further research. The paper uses research literature of migrant workers in the core literature database of the Chinese Social Science Citation Index (CSSCI) as the data source, and uses the Statistical Analysis Toolkit for Informetrics(SATI3.1) and Citespace5.3 visualization software to carry on bibliometrics analysis and scientific mapping knowledge domain drawing to the domestic migrant workers′ research in the recent 20 years respectively, and revolves around the research status, hot topics and evolution of migrant workers research. The results show that the research on migrant workers can be divided into three stages, mainly focusing on hot topics such as rights protection, citizenization, urban integration, intergenerational differences, and human capital.

Key words: Migrant workers; Scientific mapping knowledge domain; Hot topic; Evolution history; CSSCI

20世纪80年代后期,家庭联产承包责任制改革的推行极大地提高了农业生产效率,农村出现了大量的剩余劳动力。这一时期随着我国工业的蓬勃发展,加之城市户籍制度的松动,农村剩余劳动力纷纷进城务工,引发了第一次民工潮,农民工群体开始进入公众视野。伴随着我国工业化和城市化的推进,每年吸引了源源不断的农民工进城务工。据2017年农民工监测调查报告,2017年在城农民工达2.8亿人,比2016年增加481万人[1],流动规模属世界人口流动史上罕见。农民工多数工作在城市建设的第一线和各类加工制造业部门,为我国城市化建设和社会经济发展作出了重大贡献。无论是从城乡关系调整的视角还是从社会经济发展的角度来看,农民工群体都是我国经济社会转型时期的一个重要群体,农民工问题都是社会各界高度关注的一个重要话题。就宏观层面而言,大规模的人口流动与我国经济发展、城乡关系调整、城市人口管理、城市化进程等问题紧密相连;从微观层面来看,数以亿计的农民工进城务工深刻改变了我国城市社会原有的社会生态,农民工的就业、权益保障、市民化、城市融入等问题与广大市民的社会福祉及社会的公平稳定关系紧密。这些议题不仅重要而且十分紧迫,一直以来备受学界高度关注。学者们开展了大量的学术研究,也取得了丰硕的研究成果,这对于认识并解决我国农民工问题发挥了重要作用。因此,适时总结梳理农民工研究的现状、热点及发展趋势,对于整体把握农民工研究的脉络、反思研究不足、推进农民工研究纵深发展具有重要意义。

1 资料与方法

1.1 数据来源 以中文社会科学引文索引(CSSCI)核心文献数据库为数据来源,以“农民工”“进城务工人员”“进城务工青年”“农业转移人口”为检索词,检索期限为1998—2017年,得到国内相关文献5517篇,文献类型为学术论文,剔除会议综述、书评、新闻报道以及一些不符合本研究的文献后,共获得有效文献5261篇(检索时间为2018年8月4日)。分别采集5261篇有效文献的题录信息,包括中英文文献题名、作者排名及所属机构、项目基金、来源期刊、关键词、参考文献等信息。

1.2 研究方法 选取SATI3.1文献题录信息统计分析工具统计农民工研究的文献年代分布、主要研究力量、高被引论文,以梳理农民工研究的基本现状。在此基础上,选取由美国德雷塞尔大学陈超美教授开发的基于JAVA计算机编程语言运行环境的Citespace5.3文献计量可视化软件,通过绘制关键词共现网络图谱和时区视图,显示国内近20年农民工研究的热点主题及演进历程;通过突变词探测探究农民工研究的新兴趋势及骤然变化。

2 结果与分析

2.1 农民工研究的现状

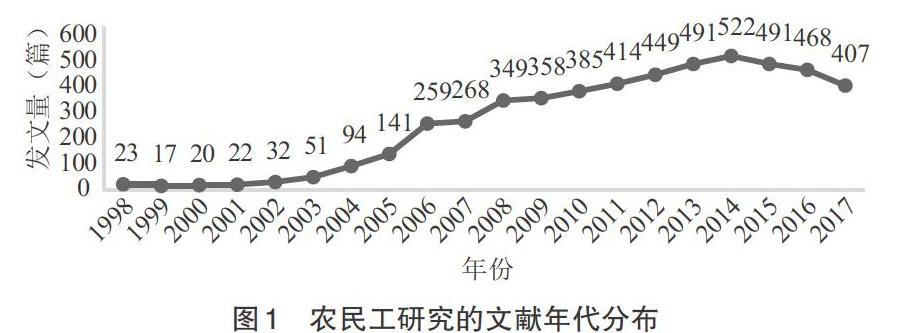

2.1.1 文献年代分布 由图1可知,总体来看,学界关于农民工的研究成果呈持续增长的趋势,至2014年达到峰值(522篇),随后呈下降趋势,但仍然保持高位态势。由此可见,自农民工问题进入学术视野以来,学者对此问题的关注度与日俱增,农民工问题逐渐成为学界的热门议题。具体而言,2004年以前,农民工问题尚未受到普遍关注,少数学者主要围绕农民工的人口管理、生存境遇、基本权益等方面展开了探讨,其研究成果保持缓慢增长的趋势。2004年,我国东部沿海曾一度“民工潮”泛滥的地区首次出现了大规模的“民工荒”现象,成为社会各界关注的热点,对“民工荒”现象的反思亦成为学界的研究重点。有学者指出,“民工荒”现象出现的原因有多方面,如户籍制度的松动使农民工流动愈加频繁;政府的惠农政策大幅提高农民工外出打工的机会成本;企业固守陈规,产业升级转换不及时等等。除此之外,“民工荒”现象也深刻凸显了农民工对自身权益的日益重视,开始懂得用市场手段维护自身权益[2]。因此,自“民工荒”现象出现之后,农民工问题受到了广泛关注,学界围绕其权益保障、社会支持、人力资本、社会资本、工资就业等问题展开了大量的学术研究,相应的研究成果也呈突飞猛涨的趋势。

图1 农民工研究的文献年代分布

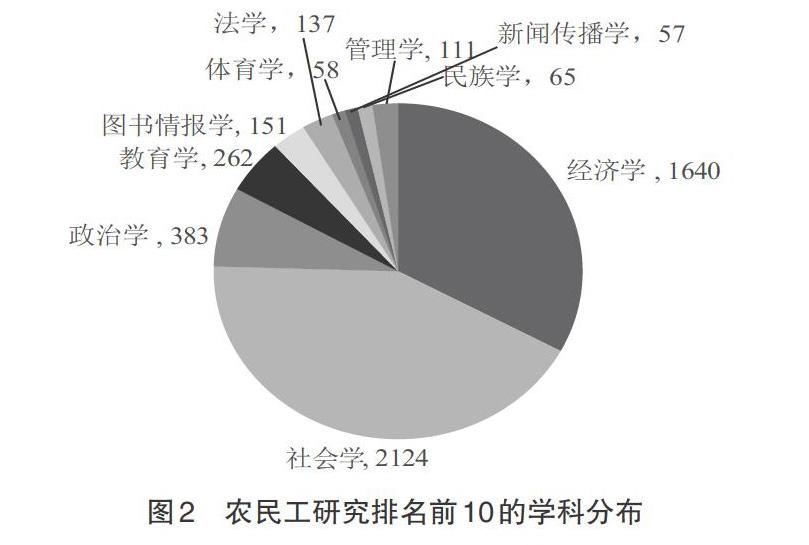

2.1.2 学科领域分布 图2列举了农民工研究排名前10的学科分布,其文献数量占文献总量的95%。由图2可知,农民工研究涉及学科领域十分广泛,涵盖经济学、社会学、政治学、教育学、管理学、人口学等10多个学科视角,其中基于社会学、经济学和政治学学科视角的研究成果排名前3。从社会学学科视角出发的研究主要包括农民工的城市融入、社会认同与排斥、社会资本、阶层地位与身份认同、越轨行为、婚恋行为等;从经济学视角出发的研究主要包括农民工的人力资本、工资就业、消费行为、技能培训、市民化成本测算、返乡创业等;从政治学学科视角出发的研究主要包括农民工的身份权利、社会保障、公共服务、政治参与与政治认同等。

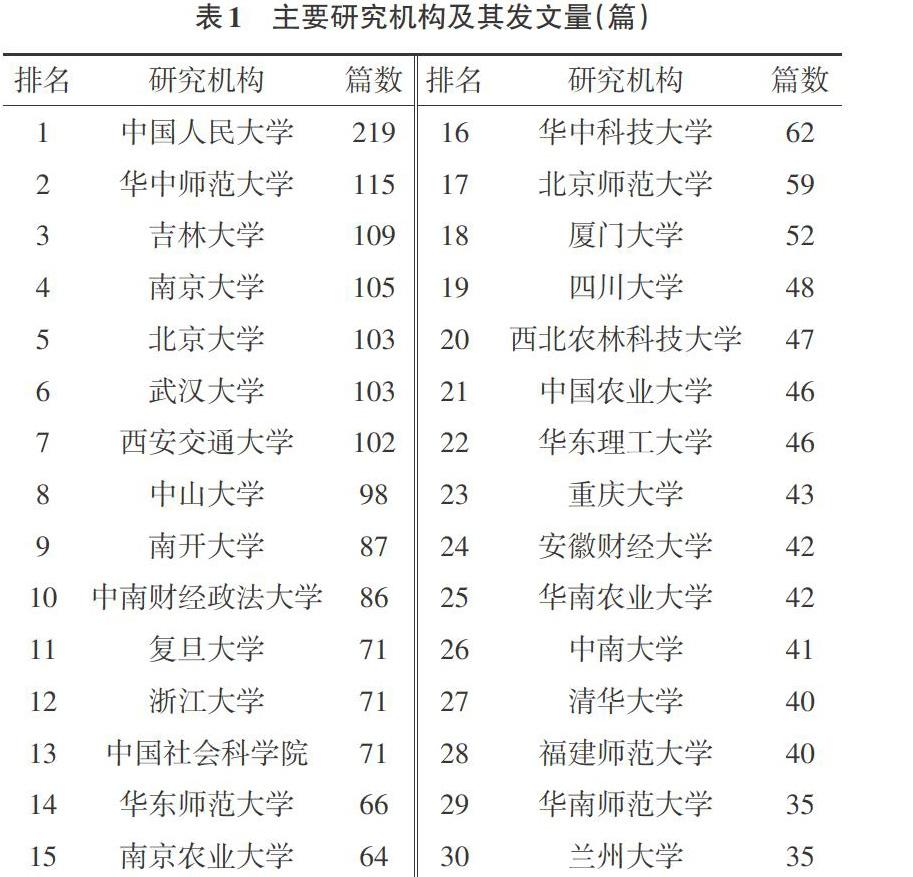

2.1.3 主要研究机构及核心作者 采用SATI統计发表文献的机构,表1列举了发文量排名前30的研究机构。由表1可知,中国人民大学、华中师范大学、吉林大学、南京大学、北京大学、武汉大学、西安交通大学等高校是农民工研究领域的高产机构,其文献量约占文献总数的40%以上,表明农民工研究领域已经形成了一批稳定且有实力的研究机构。从研究机构的合作情况来看,大多数机构是独立开展学术研究,农民工研究领域的合作主要是师门内部的合作,而跨机构、跨领域的合作十分缺乏。

2.1.4 高被引论文 对经典高被引论文的梳理有助于把握该领域的知识基础。笔者对农民工研究领域高被引论文进行统计梳理,并列举了被引频次排名前10的论文,如表3所示。王春光2001年发表在《社会学研究》期刊上的论文《新生代农村流动人口的社会认同与城乡融合的关系》被引频次最高(2575次)。文章在问卷调查的基础上分析了新生代农村流动人口的身份认同、社区认同与乡土认同状况,得出相较于老一代农村流动人口,新生代农村流动人口已经表现出不同的社会认同,对制度性身份和乡土社会的认同在减弱,并尝试融入流入地社会[3]。李培林[4]基于山东省济南市的问卷调查,探讨了农民工的社会网络和交往方式、生活状况、社会分层和社会地位状况。李强[5]运用推拉理论模型分析了影响中国城乡人口流动的推力与拉力因素,发现我国的推拉模式与国际的最大差异在于户籍制度,户籍成为影响我国城乡人口流动最大的制度障碍,使得相应的推力与拉力因素失去作用。朱力[6]从经济、社会、心理3个层面分析了农民工城市适应行为,结果表明农民工的城市适应行为仅仅停留在经济层面,由户籍制度衍生的一系列政策与制度形成了农民工城市化适应的制度性障碍,不利于农民工素质的提升。王春光[7]在界定“半城市化”具体含义的基础上,分析了农村流动人口“半城市化”的社会具象,主要表现为非正规就业和发展能力的弱化、居住边缘化和生活“孤岛化”、社会认同的“内卷化”。郑功成[8]指出了农民工群体的社会保障诉求,对农民工社会保障方面的一些认识误区进行澄清,并提出要分类分层保障农民工权益,履行政府责任。陈映芳[9]依据“市民权”的概念,从制度安排与身份认同2个方面分析了乡城迁移人员“农民工”身份建构与认同的具体机理。任远等[10]通过文献综述,从社会资本、社会排斥、人力资本、劳动力市场状况4个方面对影响流动人口社会融合的主要因素进行了理论述评。李强等[11]依据北京市的调研数据,对农民工非正规就业的利弊及劳动保障、社会保障问题进行了探讨,认为非正规就业将是未来几十年我国农民工就业的主要形式,强调应充分认识非正规就业的正向社会功能,改变对非正规就业的管理对策。田凯[12]基于湖南省岳阳市的调查数据,从经济、社会、文化和心理4个层面分析了农民工的城市适应状况,发现农民工的城市适应过程存在滞后性、渐变性与长期性、兼容性、差异性的特点。

2.2 农民工研究的热点与演进历程

2.2.1 关键词词频 关键词词频统计有助于聚焦相关研究主题,把握研究热点与研究趋势。通过SATI软件对国内农民工研究进行关键词词频统计,笔者列举了出现频次排名前30的关键词,如表4所示。由表4可知,近20年我国农民工研究呈现2个特点:一是研究对象上,农民工、新生代农民工、农民工子女及返乡农民工成为重点关注对象;二是研究内容上,新型城镇化背景下农民工市民化及城市融入、农民工的代际差异、农民工子女的义务教育、农民工返乡创业等问题成为学界普遍关注的热点。

2.2.2 关键词共现图谱 关键词共现分析有助于研究者把握该研究领域的基本原理、热点与发展动向。将转换后的题录数据输入CiteSpace软件,将时间段调整为1998—2017年,时间切片为1年,节点类型选择“keyword”,阈值设置为“top30”,具体阈值设定为(2,3,15)(3,3,20)(3,3,20),并选择寻径算法对整体网络进行裁剪,进行可视化分析之后,通过对图谱的色彩、字体大小等要素进行手动调整后,最终得到农民工研究的关键词共现图谱(图3)。模块值(Modularity值)和平均轮廓值(Silhouette值)是衡量和评价网络聚类效果的重要参数,其取值区间均为[0,1]。一般认为,Q>0.3时表明聚类所得到的网络社团结构显著,S>0.5则可以认为聚类结果合理,当S值达到0.7时聚类结果具有高信度。图3的Q值为0.8318,S值为0.7413,表明农民工研究的关键词共现图谱的绘制效果非常理想,聚类结果具有较高的可信度。在关键词可视化图谱中,每一个节点代表1个高频关键词,字体大小由关键词出现的频次决定,词汇字体越大,表明关键词出现的频次越高;字体间的连线代表2个及以上的关键词在同一篇文献中出现,连线越粗代表关键词共现的频次越高。由图3可知,“农民工”“新生代农民工”“流动人口”“市民化”“城市融入”“新型城镇化”“代际差异”“人力资本”“社会资本”等关键词出现频次较高,成为我国近20年农民工学术研究的热点主题。同时可以看出,农民工研究的关键词聚类节点与表4的高频关键词保持一致。从关键词共现来看,“就业能力”与“城市融入”、“政治参与”与“和谐社会”、“户籍制度”与“城镇化”、“户籍制度”与“市民化”、“新型城镇化”与“农民工市民化”、“性别差异”与“工资收入”、“农民工就业”与“劳动力市场”、“人力资本”与“社会资本”、“农民工子女”与“义务教育”、“福利缺失”与“不平等竞争”、“职业流动”与“收入”、“农民工”与“社会保障”、“文化冲突”与“社会排斥”等关键词共现频率较高,表明在近20年的农民工研究中,这些主题联系比较紧密。由图3可知,“农民工社会保障”“流动人口计划生育及管理”“农民工权益保障”“户籍制度”“农民工培训”“农民工就业”“农民工工资问题”等词出现在颜色较深的图层,表明学界对这些主题研究较早。“农民工子女义务教育”“社会支持”“农民工市民化”“人力资本”“社会资本”等词所在图层颜色呈现出深浅交错的状态,表明这些主题一直以来都是学界关注热点。“少数民族进城务工人员社会社会适应及城市融入”“新型城镇化”“城市融合”“身份认同”“公共服务”“市民化能力”等是出现较晚的关键词,是学界新兴的研究主题。

2.2.3 突变词 突变词是指在某一时段内使用频次突然增加的主题术语,可用来探测研究领域的演化情况及未来阶段的研究主题。它是根据关键词突然增加的程度探测出来的,与关键词的使用频次无关。由表5可知,20世纪90年代末至20世纪初,农业人口大量涌入城市,给城市的环境、治安、人口管理、计划生育等工作带来了巨大的困难与压力,如何实现对农村流动人口的有序管理,确保城市社会秩序的稳定运行成为紧迫议题。由于我国城乡二元户籍管理制度的限制及农民工自身素质的制约,农民工在城市的劳动、社会保障、政治等权益严重缺失,不可避免地沦为城市社会的边缘群体,与城市的良性互动出现很大问题,引起了部分学者的重视。2004年中央提出建设和谐社会以后,农民工的劳动权益、社会保障及子女义务教育问题受到了社会各界的广泛关注;同年我国东部沿海地区首次出现了大规模的“民工荒”现象,不仅给我国经济发展造成了巨大的损失,同时也凸显了广大用工企业在农民工劳动权益保障方面的短板。2006年国务院审议通过的《国务院关于解决农民工问题的若干意见》,强调农民工问题事关我国经济和社会发展全局,维护农民工权益是亟需解决的突出问题,解决农民工问题是建设中国特色社会主义的战略任务,将农民工问题提升到了“事关全局和长远”的高度。此后,农民工的权益保障问题受到学者的广泛关注。受2008年全球金融危机的影响,我国东部沿海不少企业减产停产,造成大量农民工下岗返乡。在此背景下,农民工的就业、返乡创业、教育培训再就业成为这一时期的热门话题。2010年,中央一号文件《关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基礎的若干意见》提出要采取有针对性的措施着力解决新生代农民工问题,自此新生代农民工进入公众视野。由于新生代农民工的成长环境、教育背景与父辈间存在很大的不同,导致其与老一代农民工在工作观念、生活方式、消费理念等方面存在巨大的差异,这引起了学者的研究兴趣。2014年3月,《国家新型城镇化规划(2014—2020)》正式发布,规划提出了以人为本的城镇化道路。农民工作为新型城镇化的生力军,其城市融入、市民化、城市定居意愿成为学界当前乃至下一阶段研究的重点。

2.2.4 时区视图 时区视图(time zone)是依据某个研究领域各个热点词汇间的时间交互作用设计的,侧重于从时间维度挖掘该领域热点的演进历程与阶段性特色。从时区视图的关键词演变和时区分布(图4)来看,农民工的研究发展大致可划分为3个阶段。

(1)初步探索期(1997—2003年)。这一时期,我国改革开放政策日益明朗,人口红利、政策优惠等因素促使国际产业向我国大转移,全国工业产业遍地开花,农民工流动日益频繁。由于流动人口规模大、地域广、情况复杂,加之政策不配套,农民工的无序流动给城市管理者带来了新的难题,实践的需要向学术界提出了新的议题。这一时期,学者开始关注农民工人口管理问题,主要围绕“流动人口管理”“计划生育”“城市流动人口”“流动人口子女”等主题,每年发文量维持在平均27篇左右。陶向龙[13]从政府宏观规划与宏观调控、流入地与流出地双重管理机制、统一劳动力市场、法制建设、宣传教育5个方面对流动人口的管理、教育、服务一体化管理模式进行了全面探讨。农民工作为我国转型时期城市社会的一个特殊群体,进城初期由于经济、社会、管理等方面的原因成为各类犯罪活动的高发群体。江立华[14]分析指出,农民工进城后过高致富期望的破灭、社会转型造成的“规范真空”、文化的差距与不公的待遇以及弱化的管理系统是农民工犯罪的主要形成机制,建议从社会组织、制度、价值评判体系3个方面控制农民工犯罪问题。尹立东等[15]从技术层面提出了基于信息技术支撑并协同各类现有模式的流动人口计划生育管理与服务协同模式CMMS,并描述了CMMS下流入地与流出地的操作机制,为人户分离计划生育管理同步化、服务现居住地化、外来人口管理与服务本地化找到了理想的实现模式。

(2)研究高峰期(2004—2007年)。2003年“讨薪农妇”熊德明向时任总理温家宝道出了丈夫被欠薪一年的实话,由此引发了全社会对农民工工资问题的关注,甚至有评论称“一句直言在影响中国”。由图4也可看出,这一时期学界的研究主题集中于探讨农民工的权益保障及就业问题,涌现出了大量的研究成果。其中“社会保障”“社会支持”“农民工权益”“权益保障”“社会保险”“养老保险”“人力资本”“社会资本”“农民工就业”“农民工工资”等主题词较为凸显。陈敦贤[16]提出了构建流动人口社会保障体系的设想,建议农民工的社会保障应分类分层实施,首先确立强制性工伤保险,其次是医疗保险,第三是社会救助和社会福利,然后是养老保险和住房保障。刘敏等[17]基于江苏省的农民工调研数据,分析了农民工社会权益保障的现状及缺失原因,指出农民工完全被排斥在城镇社会保障体系之外,缺乏应有的养老、失业、劳动、医疗方面的社会保障待遇,难以公平地享受应有的城市社会公共福利和再教育培训及子女教育待遇;由于经济地位和社会地位相当低下,工作及日常生活中农民工常常遭遇到群体性的偏见、歧视,权益得不到保障。王春光[18]也分析了建立在户籍制度基础上的城市就业制度对农村流动人口在城市社会的生存和发展所产生的阻碍作用。就业是农民工在城市生活的基本保障,就业质量的高低直接关乎农民工的生活质量、职业流动与城市融入,因此众多学者对农民工就业及工资影响因素展开了探讨。谢桂华[19]通过分析导致农民工和城市工人之间收入差异的机制, 研究了城市劳动力市场政策和农民工个人特征对其在城市劳动力市场上的融合的具体影响。陈成文等[20]基于长沙市的实证数据,研究了人力资本和社会资本对城市农民工就业的影响。结果表明,工作经历和职业技能等新型人力资本对农民工进城后的经济地位具有决定性的影响,农民工的职业声望更多地取决于其进城之后拥有的新型社会资本。刘林平等[21]通过对珠江三角洲农民工问卷调查资料的回归分析,构建了1个决定农民工工资水平的模型,分析了人力资本、社会资本、企业制度及社会环境对农民工工资的具体影响。

(3)研究深化期(2008年至今)。2008年党的十七届三中全会讨论了下一阶段农村改革的方向和发展道路的问题。城乡之间的发展差距说明涓滴效应并没有很好地实现城市发展带动农村发展,反而使差距日益扩大。农民工作为连接城乡的重要群体,在推动城乡要素交换、促进城乡融合发展方面发挥着重要作用。因此,党中央、国务院先后提出城乡一体化、新型城镇化等战略,以期促进农民工城市化,推动城乡融合发展。“新生代农民工”“市民化”“城市融入”“社会融合”“社会融入”“身份认同”“新型城镇化”“城市融合”“市民化意愿”等突显词的出现,说明众多学者从各个层面深入探讨了农民工的市民化及城市融入问题。王桂新等[22]以上海的农民工为例,从微观视角分析了我国城市化过程中农民工的市民化特征,对市民化水平进行了评价,分析了影响其市民化转变的具体因素。刘传江等[23]分析构建了农民工市民化进程测度指标体系,运用该指标体系并结合2005年调查数据测算了第二代农民工的市民化现状,结果显示第二代农民工处于中市民化阶段。张斐[24]利用中国人民大学公共管理学院城市规划与管理系于2010年1月在全国范围内开展的“新生代农民工调查”数据,计算了新生代农民工的市民化水平,并对其影响因素进行了分析。李永乐等[25]以南京市为例,分析了2005—2014年新型城镇化背景下农业转移人口市民化成本及其分担情况。农民工城市融入方面,杨菊华[26]以成年乡—城流动人口为切入点,对流动人口在流入地的社会融入进行了概念建构,并构建了社会融入的理论分析框架。金萍[27]基于对武汉市2代农民工的调查,较早地对新生代农民工的城市融入现状进行了分析。李培林等[28]依据2011年中国社会科学院社会学研究所中国社会状况综合调查数据,描述了老一代农民工和新生代农民工在经济、社会、心理和身份4个层面的社会融入状况,分析了人力资本、社会资本和政策制度等因素对农民工社会融入的影响。卢海阳等[29]基于2013年东部、中部、西部共21个省份的进城农民工问卷调查数据,实证分析了农民工城市融入的影响因素。结果显示,以教育和培训为主要形式的人力资本对农民工的城市融入具有积极的促进作用,健康人力资本是农民工实现融入层次转变的重要因素,基于“市民网络”形成的新型社会资本对农民工的城市融入具有显著的促进作用。

3 结论与讨论

笔者通过文献计量和信息可视化的方式展示了我国近20年来农民工研究领域的研究现状、热点主题和演进历程。截至目前,农民工研究已受到学界的广泛关注,每年取得了大量的研究成果;研究涉及社会学、经济学、政治学等多个学科视角,呈现出多学科交叉、多视角融合的研究趋势;研究形成了一批稳定的高质量的核心研究力量,主要来自于各大高校科研机构,但各机构间的科研合作较为缺乏。总体而言,我国对于农民工的研究已进入了深化期,相关研究呈现出多学科、多视角、多方法、精细化的特点。“农民工”“新生代农民工”“流动人口”“市民化”“城市融入”“新型城镇化”“代际差异”“人力资本”“社会资本”等关键词是农民工研究领域的高频关键词。其中,学者对农民工“社会保障”“计划生育及人口管理”“权益保障”“培训就业”“工资问题”等主题研究较早;“少数民族进城务工人员社会社会适应及城市融入”“新型城镇化”“城市融合”“身份认同”“公共服务”“市民化能力”等是近几年出现的热点词汇;“农民工子女义务教育”“社会支持”“农民工市民化”“人力资本”“社会资本”等主题一直以来都是学界关注的热点。根据突发性探测发现,“人口管理”“流动人口”“城市农民工”“计划生育”“社会保障”等33个词汇是农民工研究领域的突变词汇,表明我国农民工问题的研究发展轨迹在一定程度上受到政府政策导向和当时社会热点事件的影响,发文数量突增大多与政策出台和社会热点事件的时期相一致。根据时区视图分析,以及结合关键词共现网络和突变词探测,我国农民工研究的演进路径大致可划分为3个阶段:1998—2003年是研究探索期,学界主要围绕大量农民工进城务工后的计划生育、人口管理、犯罪控制等主题展开探讨;2004—2007年是研究高峰期,这一时期主要集中于由“民工荒”现象引发的农民工权益保障及就业问题的探讨;2008年至今是研究深化期,随着国家城乡发展战略的调整,城乡发展一体化、新型城镇化视角下的农民工市民化及城市融入问题成为学者关注的焦点。

参考文献

[1]国家统计局.2017年农民工监测调查报告[EB/OL].(2018-04-27)[2018-10-05]. http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201804/t20180427_1596389.html.

[2]聂志红.当前“民工荒”现象背后的经济信号[J].社会,2004(12):4-6.

[3]王春光.新生代农村流动人口的社会认同与城乡融合的关系[J].社会学研究,2001(3):63-76.

[4]李培林.流动民工的社会网络和社会地位[J].社会学研究,1996(4):42-52.

[5]李强.影响中国城乡流动人口的推力与拉力因素分析[J].中国社会科学,2003(1):125-136.

[6]朱力.论农民工阶层的城市适应[J].江海学刊,2002(6):82-88.

[7]王春光.农村流动人口的“半城市化”问题研究[J].社会学研究,2006(5):107-122.

[8]鄭功成.农民工的权益与社会保障[J].中国党政干部论坛,2002(8):22-24.

[9]陈映芳.“农民工”:制度安排与身份认同[J].社会学研究,2005(3):119-132.

[10]任远,邬民乐.城市流动人口的社会融合:文献述评[J].人口研究,2006(3):87-94.

[11]李强,唐壮.城市农民工与城市中的非正规就业[J].社会学研究,2002(6):13-25.

[12]田凯.关于农民工的城市适应性的调查分析与思考[J].社会科学研究,1995(5):90-95.

[13]陶向龙.对流动人口管理、教育、服务一体化管理模式的探讨[J].安徽大学学报,1998(3):77-80.

[14]江立华.转型期城市农民工的犯罪与社会控制[J].江苏社会科学,2002(2):31-34.

[15]尹立东,蒋正华.流动人口计划生育管理与服务的协同模式研究与实现[J].中国软科学,2003(1):145-149.

[16]陈敦贤.流动人口社会保障体系论略[J].中南财经政法大学学报,2005(3):110-114.

[17]刘敏,李宗植,黄润龙,等.农民工权益保障问题的实证研究——以江苏省为例[J].农业经济问题,2007(6):30-35.

[18]王春光.我国城市就业制度对进城农村流动人口生存和发展的影响[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2006(5):5-15.

[19]谢桂华.农民工与城市劳动力市场[J].社会学研究,2007(5):84-87.

[20]陈成文,王修晓.人力资本、社会资本对城市农民工就业的影响——来自长沙市的一项实证研究[J].学海,2004(6):70-75.

[21]刘林平,张春泥.农民工工资:人力资本、社会资本、企业制度还是社会环境?——珠江三角洲农民工工资的决定模型[J].社会学研究,2007(6):114-137.

[22]王桂新,沈建法,刘建波.中国城市农民工市民化研究——以上海为例[J].人口与发展,2008(1):3-23.

[23]刘传江,程建林.第二代农民工市民化:现状分析与进程测度[J].人口研究,2008(5):48-57.

[24]张斐.新生代农民工市民化现状及影响因素分析[J].人口研究,2011(6):100-109.

[25]李永乐,代安源.农业转移人口市民化成本核算及其分担研究——基于2005—2014年的南京市数据分析[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),2017(6):153-162.

[26]杨菊华.从隔离、选择融入到融合:流动人口社会融入问题的理论思考[J].人口研究,2009(1):17-29.

[27]金萍.新生代农民工城市融入现状分析及对策研究——基于对武汉市两代农民工的调查[J].学习与实践,2010(4):112-116.

[28]李培林,田丰.中国农民工社会融入的代际比较[J].社会,2012(5):1-24.

[29]盧海阳,郑逸芳,钱文荣.农民工融入城市行为分析——基于1632个农民工的调查数据[J].农业技术经济,2016(1):26-36.

(责编:徐世红)