胃蛋白酶原、胃泌素17血清学检测在早期胃癌筛查中的应用效果

陈绮丹

【关键词】 血清学检测 血清胃蛋白酶原 胃泌素17 早期胃癌筛查 诊断价值

3 months after treatment, the RR of the endoscopic surgery group was significantly higher than that of the conservative treatment group (P<0.05), but there was no significant difference in CBR between two groups (P>0.05). Before treatment, there were no significant differences in PGⅠ, PGⅡ and G-17 levels between the endoscopic surgery group and the conservative treatment group (P>0.05). After treatment, PGⅡ and G-17 levels in the endoscopic surgery group were significantly lower than those in the conservative treatment group, PGⅠ level was significantly higher than that of the conservative treatment group, the differences were statistically significant (P<0.05). Conclusion: The detections of PG and G-17 levels are great significance for early gastric cancer screening and play a certain role in the evaluation of treatment effect of early gastric cancer, which has clinical application and promotion value.

[Key words] Serological detection Serum pepsinogen Gastrin-17 Early gastric cancer screening Diagnostic value

First-author’s address: Guangzhou Panyu Central Hospital, Guangzhou 511400, China

doi:10.3969/j.issn.1674-4985.2021.18.018

胃癌是消化系统最为常见的恶性肿瘤疾病之一,其患病率在全部恶性肿瘤中位居第二位[1]。胃癌同时具有较高的死亡率,在我国恶性肿瘤中排名第三位,仅低于肝癌、肺癌[2]。因为早期胃癌的症状表现不明显,大多数患者确诊时处于中晚期,并且一部分患者已经丧失最佳手术治疗时机,同时受经济水平、医疗条件等因素的影响,普通群众对该病的认知程度不高,接受早期胃癌筛查的人数非常少,导致早期胃癌的诊断率较低[3]。因此开展胃癌高危人群筛查、提高早期胃癌诊断率具有重要的研究价值與临床意义,进而达到早发现、早治疗、改善预后结局的目的。本组研究通过对120例高风险早期胃癌患者以及50例健康人员进行调查研究,旨在探讨血清学检测在早期胃癌筛查及早期治疗效果评价中的应用价值及临床意义,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2019年4月-2020年4月于本院消化内科就诊的120例高风险早期胃癌患者为研究对象。(1)纳入标准:①年龄>40岁;②胃癌高发地区人群;③幽门螺杆菌感染;④既往患有慢性胃炎、胃溃疡、恶性贫血等胃癌前疾病;⑤胃癌患者一级亲属;⑥具有胃癌的其他高危因素(高盐饮食、吸烟、嗜酒等)。(2)排除标准:①临床资料不完整;②合并其他恶性肿瘤;③精神病;④妊娠与哺乳期妇女;⑤存在检查禁忌证;⑥不愿参与研究或中途退出研究。120例高风险早期胃癌患者经组织病理学检测明确诊断早期胃癌者59例(早期胃癌组),在治疗方案的选择中,根据临床治疗目的以及患者个人意愿,59例早期胃癌患者中有45例接受内镜下手术治疗(内镜手术治疗组),另14例仅接受常规药物保守治疗(保守治疗组)。良性胃病患者61例(良性胃病组)。另选取同期体检健康人员50例为对照组。研究对象均签署知情同意书,研究已通过医院伦理委员会审核。

1.2 方法 采集研究对象清晨空腹外周静脉血5 mL作为检测样本,静置30 min,1 000 r/min离心处理10 min,分离血清后置于-80 ℃恒温冰箱中储存。采用上海科华全自动酶标仪应用酶联免疫吸附法(ELISA)检测患者胃蛋白酶原(pepsinogen, PG)、胃泌素17(gastrin-17, G-17),PG与G-17检测试剂盒均采用芬兰Biohit Health Care产品,胃蛋白酶原Ⅰ(pepsinogen Ⅰ, PGⅠ)检测试剂盒(注册证编号:皖械注准20172400028,批号PAC200901),胃蛋白酶原Ⅱ(pepsinogen Ⅱ, PGⅡ)检测试剂盒(注册证编号:皖械注准20172400029,批号PBC200901),胃泌素17检测试剂盒(注册证编号:皖械注准20172400027,批号QCG201001)。检测过程中严格按照试剂盒说明书操作,观察PGⅠ和PGⅡ水平。对明确诊断为早期胃癌且存在主观手术需求的患者行内镜下黏膜切除术(endoscopic mucosal resection, EMR)、内镜下黏膜剥离术(endoscopic submucosal dissection, ESD),应结合肿瘤大小、组织病理学类型、病灶侵犯累及深度制定治疗方案。

1.3 观察指标及判定标准 采集早期胃癌患者治疗前及治疗3个月后的血清标本,并按照上述检测方法检测患者PGⅠ、PGⅡ、G-17水平。PGⅠ正常参考值为67~200 μg/L,而PGⅡ正常参考值为0~15 μg/L,PGⅠ/PGⅡ正常参考值需>7.5,G-17正常参考值1~15 μg/L。根据实体肿瘤疗效评价标准RECIST评价内镜治疗与保守治疗患者3个月后的情况,病灶完全消失且无新病灶出现,肿瘤标志物正常为完全缓解(complete response, CR);靶病灶最大径之和减少≥30%为部分缓解(partial response, PR);靶病灶最大径之和缩小未达PR为疾病稳定(stable disease, SD);靶病灶最大径之和至少增加≥20%,或出现新病灶为疾病进展(progressive disease, PD)。缓解率(response rate, RR)=(CR例数+PR例数)/总例数×100%,临床获益率(clinical benefit rate, CBR)=(CR例数+PR例数+SD例数)/总例数×100%。

1.4 统计学处理 采用SPSS 19.0软件对所得数据进行统计分析,计量资料用(x±s)表示,组内比较采用配对t检验,组间比较采用独立t检验,多组数据比较采用方差分析;计数资料以率(%)表示,比较采用字2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 三组一般资料比较 早期胃癌组59例,男35例,女24例;年龄40~71岁,平均(56.8±4.5)岁。良性胃病组61例,男36例,女25例;年龄43~75岁,平均(54.1±5.9)岁。对照组50例,男29例,女21例;年龄33~76岁,平均(55.8±9.4)岁。三组一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

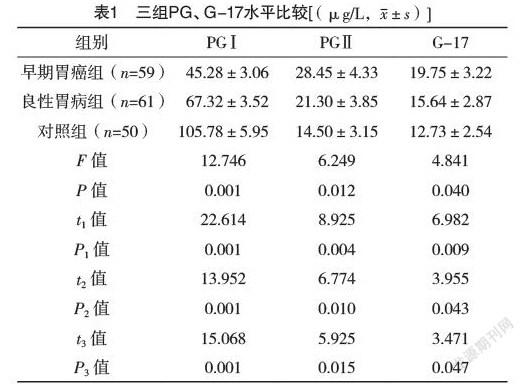

2.2 三组PG、G-17水平比较 三组PGⅠ、PGⅡ、G-17比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。早期胃癌组PGⅠ明显低于对照组、良性胃病组,PGⅡ、G-17水平均明显高于对照组和良性胃病组,差异均有统计学意义(P<0.05)。良性胃病组PGⅠ低于对照组,PGⅡ、G-17水平均高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.3 早期胃癌患者的治疗效果 内镜手术治疗组,术后3个月评价CR 26例,PR 14例,SD 4例,PD 1例,RR为88.89%,CBR为97.78%;保守治疗组,治疗3个月评价PR 6例,SD 7例,PD 1例,RR为42.86%,CBR为92.86%。内镜手术治疗组RR明显高于保守治疗组(字2=11.709,P=0.001),但两组CBR比较,差异无统计学意义(字2=0.673,P=0.421)。

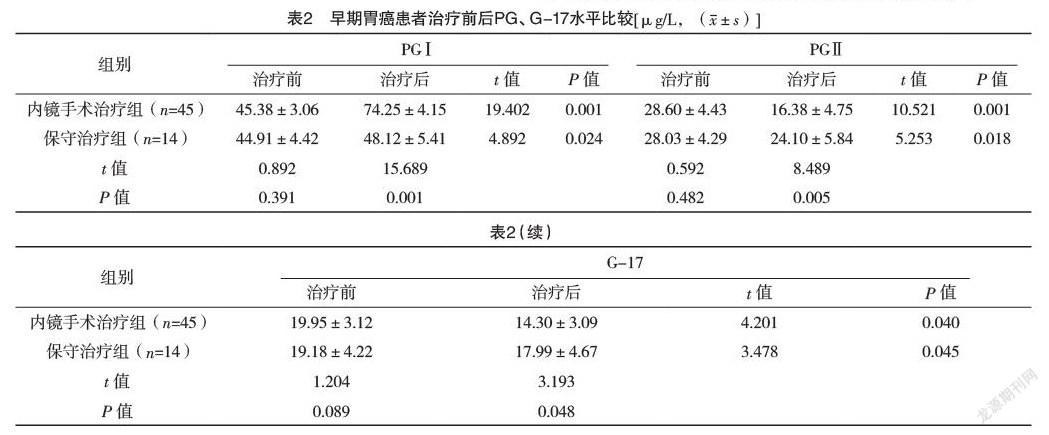

2.4 早期胃癌患者治疗前后PG、G-17水平比较 治疗前,内镜手术治疗组与保守治疗组PGⅠ、PGⅡ、G-17水平比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后,内镜手术治疗组PGⅡ、G-17水平均明显低于保守治疗组,PGⅠ水平明显高于保守治疗组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表2。

早期诊断与治疗对降低胃癌的病死率及改善患者预后均有显著意义,内镜检查与镜下活检是临床诊断胃癌的金标准。近年来随着电子内镜技术的不断成熟,以及染色内镜、放大内镜、图像增强内镜等技术的出现与发展,内镜检查在早期胃癌筛查中的应用越来越广泛,并且ESD的应用也可达到同步切除局部病灶的效果,大大减轻了患者的痛苦,提高了患者的生活质量[4]。然而内镜检查对于病变表浅、病灶体积较小的早期胃癌的诊断难度较大,易出现漏诊[5]。该病的最终确诊仍然要以病理活检的诊断结果为准。通過活检病理可以初步辨别病变的组织类型、分化程度、浸润深度等,准确率较高,但镜下活检属于有创操作,对机体的损害较大,且对检查者的操作技术要求较高,费用也高,因此导致其临床应用受限[6-7]。因此采用非侵入性的诊断手段筛查出早期胃癌高风险人群,再行有目的的内镜检查与活检成为临床医生一致认可的诊断策略[8]。

血清PG是近几年被一致认可的能够辅助胃癌诊断的重要参考指标[9]。PG能够较为准确反映黏膜萎缩和肠化生的严重程度,有助于准确地评估胃功能,且具有高敏感度、检测方便快捷、费用低,适合在该病的早期筛查中推行并运用[10]。血清PGⅠ水平降低、PGⅡ水平升高提示可能出现病变,而病变产生会刺激炎性因子的释放,导致病情加重[11-12]。G-17是胃肠道G细胞释放出来的多肽类激素,参加了胃酸的分泌与胃肠道黏膜细胞的分裂、繁衍与凋亡,在萎缩性胃炎与胃癌的筛选与诊断中获得了广泛运用[13-15]。G-17可准确反映胃窦分泌功能,其检测值升高或降低都提示胃癌风险。研究发现,血清PG与G-17联合检测筛查胃癌及癌前病变的灵敏度为79.85%[16-17]。还有相关研究报道指出,血清PG与G-17与胃癌患者的疾病分期与不同病变部位之间也有一定的相关性[18]。本研究结果显示早期胃癌组PGⅠ明显低于对照组、良性胃病组,PGⅡ、G-17水平均明显高于对照组和良性胃病组,差异均有统计学意义(P<0.05)。良性胃病组PGⅠ低于对照组,PGⅡ、G-17水平均高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。治疗前,内镜手术治疗组与保守治疗组PGⅠ、PGⅡ、G-17水平比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后,内镜手术治疗组PGⅡ、G-17水平均明显低于保守治疗组,PGⅠ水平明显高于保守治疗组,差异均有统计学意义(P<0.05)。结果表明PG、G-17水平检测对早期胃癌筛查及治疗评估具有积极作用,并且在朱春平等[19]、张晶晶等[20]的临床研究中发现胃癌患者术后PG、G-17与患者预后结局具有密切联系,并与胃癌复发、并发症的发生具有一定相关性。

综上所述,通过检测PG、G-17水平对早期胃癌筛查意义较大,并在治疗效果评估中具有一定的作用,具有临床应用及推广价值。但本组研究仍存在一定不足与缺点,如纳入的高风险早期胃癌患者样本量相对较小,可能对结果结论的客观性产生一定程度的影响,并且本组研究并未结合不同治疗方法对预后结局以及血清学指标差异进行研究,这有待于进一步试验证实。

参考文献

[1]杨洁,彭志红,吴宏博,等.早期胃癌中miR-17表达与内镜黏膜下剥离术预后的关系及其靶向PTEN的初步验证[J].现代消化及介入诊疗,2020,25(8):995-999.

[2]周鋆,季大年,李风,等.内镜黏膜下剥离术治疗老年人早期胃癌和癌前病变的疗效和安全性分析[J].老年医学与保健,2018,24(2):203-204,210.

[3]王晓燕,刘云云,王玉欣,等.内镜黏膜下剥离术治疗早期胃癌及癌前病变效果及继发出血独立危险因素探讨[J].临床消化病杂志,2020,32(1):21-24.

[4]杨文泰.胃蛋白酶原与胃部疾病相关性的临床研究[D].南昌:南昌大学,2018.

[5]刘秋华,林榕波.实体瘤疗效评价标准(RECIST)指南1.1版[C]//第十二届全国临床肿瘤大会暨2009年CSCO学术年会,2009.

[6]黄辉文,李兆滔,王锦琼.内镜黏膜剥离术对早期胃癌患者血清胃蛋白酶原水平及预后的影响[J].医学理论与实践,2019,32(10):1528-1529.

[7]雷彩琴,原丽莉.胃癌早期诊断相关血清肿瘤标志物的研究进展[J].山东医药,2020,60(10):87-91.

[8]蔡方宙,梁远国,郑丽梅,等.胃镜下内镜窄带成像技术在早期胃癌诊断中的应用价值[J].中国肿瘤临床与康复,2017,24(6):74-76.

[9]李鲜爱,田艳生,孟莉,等.血清胃泌素-17联合胃蛋白酶原检测对胃癌诊断的临床价值[J].现代消化及介入诊疗,2019,24(8):927-930.

[10]谢德金,王小忠,孙晓丹,等.窄带成像技术结合放大内镜在早期胃癌诊断中的应用价值[J].中国医师杂志,2019,21(1):46-49.

[11]袁媛,周炳喜,李亚其,等.内镜黏膜下剥离术治疗食管和胃早癌及癌前病变的价值以及术后病理差异分析(附337例报告)[J].中国内镜杂志,2018,24(8):108-112.

[12]陈智慧,谢小平,马美春.胃镜活检在胃癌临床诊断中的应用[J].实用中西医结合临床,2019,19(8):131-132,134.

[13]乔京贵,赵聪亚,张淑芬,等.黏膜剥离术联合色素内镜行胃黏膜病变活检在提高早期胃癌和癌前病变检出率中的应用[J].陕西医学杂志,2017,46(12):1733-1734.

[14]董曲文,陈晓,丁纪元.早期胃癌患者内镜黏膜下剥离术前后血清胃泌素-17,糖类抗原-125及胃蛋白酶原水平的变化和意义[J].中国内镜杂志,2020,26(2):43-48.

[15]刘辉,张红娟,闫绍辉.胃癌术后医院感染患者血清胃泌素-17与胃蛋白酶原水平变化及临床意义[J].热带医学杂志,2020,20(4):497-500.

[16]黄喜顺,邓立新,邱耀辉,等.血清PG、G-17联合CA72-4和13C UBT在早期胃癌的诊断价值[J].重庆医学,2017,46(10):56-58.

[17]刘刚,赵民学,王德盛.血清胃蛋白酶原、胃泌素17和幽门螺杆菌抗体检测在胃癌筛查中的应用[J].吉林大学学报(医学版),2017,43(6):1182-1185.

[18]罗锦斌,陈晓琴,龙瑞银,等.血清胃蛋白酶原,胃泌素检测对胃癌的诊断效能[J].山东医药,2018,58(15):49-51.

[19]朱春平,赵建业,申晓军,等.血清胃泌素-17联合胃蛋白酶原检测对胃癌诊断价值的多中心临床研究[J].中华消化内镜杂志,2017,34(1):19-23.

[20]张晶晶,彭琼.胃癌患者腹水及外周血中乙醛脱氢酶1,胃泌素17表达观察及其相关性分析[J].山东医药,2019,59(21):79-81.

(收稿日期:2021-05-26) (本文编辑:姬思雨)