上屋场的岁月深处

毛泽东纪念园延安宝塔。

毛泽东故居前的水塘

目光和心灵一同穿越到岁月深处

我知道,越往前走,便越走近历史的深处,便越走近一代伟人毛泽东的童、少年,越走近山冲里那户曾经很普通的农民家庭。

韶河畔,柏油路两侧行树成荫,织成幽深的绿廊。我从立在路边的指示牌上知道,我们脚下正在行走的每一寸土地,都是全国重点文物保护单位的一部分,是全国爱国主义教育基地的一部分。这里经多次维修,已大体还原岁月深处的本来面貌;这里的土地和毛泽东故居一样被完整地保护了起来。

126年前,这里的动人故事只有和普通百姓家庭生活没有任何实际关系的舜帝吹箫,引九凤来仪的传说。

毛泽东少年时读过的书

走向上屋场。

在右侧看到进山的山坳了。也是一个冲吧,后来知道叫土地冲。我对冲的理解就是夹在山间的平旷土地。韶山冲的范围在韶山脚下是很大的,土地冲只是韶山冲中东西向的一个冲。

从北侧进土地冲,很快就看到了水塘。水塘的面积不小,水面平静,如清丽秀美的湖。当我看到熟悉的黄泥巴颜色的农家屋时,情绪亢奋起来,毛泽东故居,也就是上屋场,在我们走的那条池边小路的对面,隔湖,隔田。

冲中并不都是池塘,上屋场对着的就是肥田沃土。曲线优美的田中畦垅之上是一行行绿色的菜秧,南岸前池塘里是稠密的绿色荷叶,池岸、山脚的绿色茂林映衬着田地的开阔,显示着土地冲空间的丰富层次。上屋场在冲的深处。

我从上小学就熟悉上屋场的形貌了,是从照片上。我小学时读过毛泽东少年时代酷爱读书的故事,很励志,反复读这故事,觉着对“好好学习,天天向上”有了更深一层的理解。

参观毛泽东故居的队伍长而又长,被围在栏杆内,不知在什么地方才能排上队,有点一眼望不到头的感觉,而且是并排排出好几列。好在到晒谷场、进南岸私塾都不用排队。

土地冲。

南岸天井。

南岸,光辉人生的起跑线

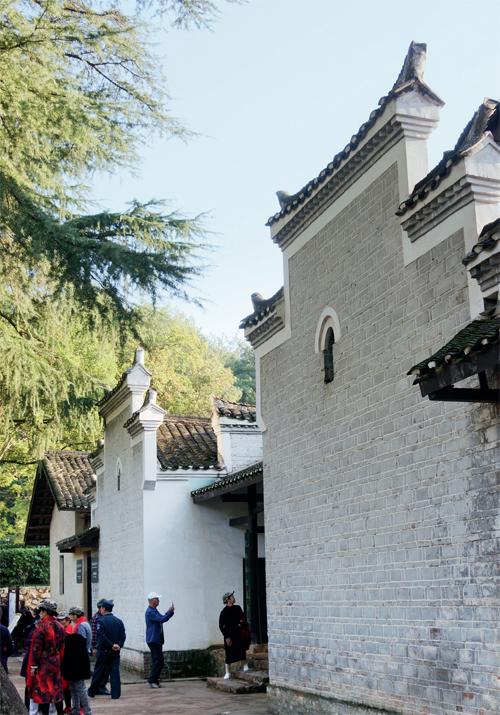

南岸私塾就是叫南岸。那一片建筑距毛泽東故居只有80米,建筑模式类同于韶山地区的祠堂。两面高拔宽展的阶梯式防火山墙夹着相对低矮的正堂屋,山墙和正堂屋门面对着池塘方向,黛瓦、青砖,墙屋错落,高端大气,透着非凡的气势。两山墙是对称的,东山墙东,有耳房连着的一幢墙面抹成土黄色的人字脊房,耳房门两侧挂着招牌,东面为“韶山党性教育基地现场教学联络处”,西边的为“韶山中国国际旅行社旅游服务联络处”。正堂门的黑色廊柱上挂着楹联:“湖堤南岸重关镇;龙盘虎踞气浩然”。门联则书:“三湘七泽;唯楚有才”。门额只书“南岸”两字。西墙上的牌示写着“毛泽东少年时代读过书的私塾旧址”。有简介,曰:“毛主席从小热爱学习,追求真理,少年时代先后在南岸、桥美湾等地私塾读书六年,这是私塾旧址之一,南岸。”正堂门内,门厅正中立汉白玉雕塑的少年毛泽东像。

我充满了迫切走近毛泽东少年时代的渴望。

南岸室内不再如外观看上去那么辉煌,它古朴、简陋,感觉是经历了时光打磨的历史原貌,稻秸白灰搅和的拉毛墙、半裸着的陈旧的墙砖、黑色的木家具木农具木楼梯,无一不弥散着岁月深处的气息。高旷的堂屋迎门墙上是立有神龛的,这是邹姓人家的公产,是邹氏祠堂,难怪整座建筑会那么气派。这座建于晚清的“南岸”房屋众多,间间有门相通,连接房间的过道长长短短,房间有大有小。堂屋两厢屋门里皆见天井,井池湿漉漉的,砖砌,颜色污黑。如果您已读过少年毛泽东手书的描述天井的诗“天井四四方,周围是高墙。清清见卵石,小鱼囿中央。只喝井里水,永远长不长。”您也会惊讶并赞叹毛泽东在小小年纪时的才气。

毛泽东故居门前排起长长的参观队伍。

走进毛泽东故居。

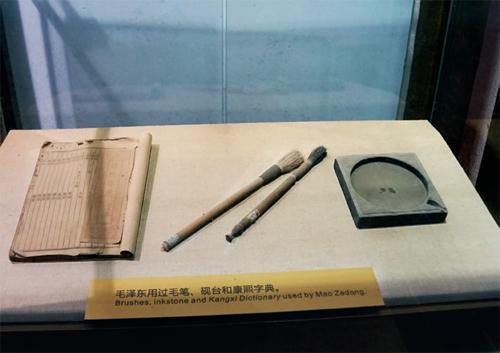

南岸开设少年毛泽东学习生活展,展馆中陈列有少年毛泽东上学用过的饭篮、木屐等生活用品和读过的部分课本、杂书和用过的毛笔、砚台。线装的竖排印刷书册,发黄的卷边的纸张,不仅展示着那个时代的生产、学习、生话的条件和水平,更展示着少年毛泽东求知的韧力:桐油灯下,少年毛泽东深夜苦读的艰辛历历在目。

毛译东在南岸只上了两年私塾,始于1902年。所读的书籍是《百家姓》《三字经》,继而又读《论语》《孟子》《诗经》等。先生是邹春培。邹先生要他填红蒙字,他不填,自己随手写。在南岸启蒙的情况,《南岸历史沿革》一文中只廖廖几行文字,说的是“毛泽东天资聪颖,读过的课文,都能背诵。有一次,邹春培因事外出,嘱咐学生温习功课。毛泽东将课文熟读后,便邀了几个同学到屋前池塘游泳。先生回来,见此情形,非常生气,便要学生对对子,对不出就要打手心。先生出的是“濯足”,毛泽东即对以“修身”,先生不禁连连点头。”这样简短的情节,在一个作家的笔下却是一本书,章回小说体,读来流畅生动,引人入胜。

南岸正堂门。

毛泽东用过的毛笔、砚台和《康熙字典》。

少年毛泽东用过的饭篮和木屐。

南岸雕窗

南岸私塾外景

南岸少年毛泽东读书生活展前言告诉游客,毛泽东8岁启蒙识字,在家乡读了6年书,换了6处私塾,无论是家乡饱读诗书的秀才,还是外出见过世面的先生,都给予过他人生和学问的启蒙。少年毛泽东追求真知的足迹洒满了家乡泥泞的小路……

少年毛泽东在韶山求学求知的小路弯曲悠长,6处私塾并不在一个地方,分布在家乡东西南北的山冲里、山脚田畴旁。有人绘了一幅少年毛泽东求学私塾图,看着图感觉一下各私塾与上屋场的距离,想想去远处私塾日日所走的路程是多么不易,那时的毛泽东还是一个孩子呀!

少年毛泽东对死记硬背、不重讲解的教学方法,以及动辄打骂学生的教育方式是十分不满的。毛泽东在井湾里私塾读书时写的那首咏天井诗所展露的才气打动了先生毛宇居。毛宇居意识到传统的教学方法和教学内容已不能满足毛泽东,此后他不断改善教学方式,还常把家里的书借给毛泽东看。

学而不思则罔,思而不学则殆。毛泽东少年时不仅识字读书,而且深深地思索,关注书中的社会问题。

韶山乡间一座座普通的私塾,无疑是毛澤东成长的摇篮,韶山不仅给了毛泽东生命,还塑造了他的人格,陶冶了他的性情,培养了他走向社会大舞台的能力。

南岸室内

南岸碑文拓片。

南岸碑文残片

红色基因链

那座凹字形的坐南朝北的普通农舍,并不全都属于毛泽东家的,东边的才是,西边的是邻居家,中间的堂屋为两家共用。青瓦顶,泥砖墙,一明两次两梢间、左右配以厢房的这种农舍,似乎是湘潭一带晚清与民国时期农舍的标准模式。毛泽东故居里,屋内谈不上装修,有很多砖墙是裸露的,用的砖也不一样。从故居堂屋转过右厢房,卧室、廊檐和碓屋之间,可看到毛泽东少年时的全家照。

当今参观的毛泽东故居,不是毛泽东出生时的样子,毛泽东出生时的家是地道的贫苦之家,仅有五间半的茅草房。祖父欠的债转到父亲身上,仅有的15亩田也典当出去了。3年后弟弟毛泽民又出生,家计难以维持,母亲便带兄弟俩住到了湘乡的外婆家。他父亲为躲债出外当了兵。一年多的军旅生涯开阔了毛泽东父亲的眼界,也培养了他父亲的精明强干,使他父亲有了经商的意识和头脑,回到家乡后便着力创造家业。从做稻谷和生猪生意开始,不出两三年家境已大为改观,自给之外有剩余了。1917年到1918年左右,五间半茅草房才改建扩大成13间的砖瓦房,也就是我们现在参观所看到的样子。

毛泽东故居的火塘

毛泽东父亲毛贻昌,字顺生,克勤刻俭,吃苦耐劳,对少年毛泽东来说是严父,他于1920年1月便去世了。毛泽东母亲是典型的贤妻良母,性情温顺,心地善良,经常接济乡亲。受母亲的影响吧,少年毛泽东经常把家里的饭带到私塾给同学吃。毛泽东母亲逝世于1919年10月,新建的家他父母住的时间都不长。

毛泽东故居

1910年的秋天,毛泽东就离开上屋场这里外出求学了。1918年毛泽东父亲建成的新房子里包括有退堂屋、厨房、横屋、毛顺生夫妇卧室、毛泽东兄弟三人各自的卧室,以及农具室、碓屋、谷仓、牛栏、猪栏、柴屋和与邻居共用的堂屋。毛泽东青年时期多次回这里居住,1921年召开家庭会议,号召全家投入中国人民的解放事业。1925年领导韶山农民运动,在家里住了长达半年的时间。6月,在家里召开了秘密会议,成立了中共韶山支部。毛泽东一家人,都在毛泽东的影响下,走上了追求真理的革命道路。在这故居陈列品中有许多是原物,毛泽东卧室中的床、书桌和衣柜,毛泽东父母卧室中的床、衣柜、书桌、长睡椅和折衣凳,堂屋中的两张方桌、两条板凳和神龛,厨房中的大水缸和碗柜,农具室中的石磨、水车和大木耙等,皆留下过毛泽东及其亲人的印迹。

翠圍上屋场

我似乎感悟到,在这曾经普通的农舍中,曾经普通的农民家庭中,有一条红色的基因链,这条基因链,从毛泽东父母的身上就已开始展现出来了。

TIPS

地理位置:湖南省湘潭韶山市韶山乡土地冲

门票:免费,凭身份证领票

周边景点:毛泽东纪念园、毛泽东铜像广场、毛泽东同志纪念馆