怒吼吧中国:国家象征与张善子的抗战图像解读

王 平

(内江师范学院 张大千研究中心, 四川 内江 641100)

19世纪末,中国遭受列强欺凌,老虎、狮子等走兽逐渐与中国形象关联在一起,成为中华民族的国家象征。用狮虎来表达国家形象,最早出现于文学戏剧领域,而后进入美术世界,成为20世纪中国视觉艺术的重要内容之一。

一、《怒吼吧中国》与“怒吼吧中国”热潮

张善子是中国近现代最著名的走兽画家之一,马、羊、狮、虎、犬等皆精,尤其善画老虎,以“虎痴”闻名海内。抗战期间张善子创作了《怒吼吧中国》(图1)巨幅虎画。画中二十八只老虎正前赴后继,奔腾飞跃,扑向左边的落日。二十八只老虎象征中国当时的二十八个行省,威武勇猛,生机勃勃;而落日则寓指侵略者日本,夕阳日落,气息奄奄。作品寓意着怒吼的中国终将侵略者赶出中国。这件作品是抗战国画的先河之作,其名字、内涵及其创作意图,都还可以做更深入的探究。

图1 张善子《怒吼吧中国》

《怒吼吧中国》创作于1937年的武汉,上有张善子题写:“雄大王风,一致怒吼,威撼河山,势呑小丑。”此画是充满抗战精神的伟大作品,向世人展示了中华民族团结一致,抗击日本侵略者的气概和决心。这幅画,从武汉画到宜昌,为了达到理想的效果,张善子几易其稿,前后花了近四个月。整幅画作气势雄伟,有撼天地之力量。正如画作完毕后,他对身边的人所说:“你们看,中国二十八个行省都怒吼了,小日本焉有不败之理。”

张善子对《怒吼吧中国》这幅画非常满意,曾多次在作品前留影纪念。1938年5月再版的《正气歌像传》中就有他在画作前的留影,其上还抄录了张善子追加的题跋:“虎痴口拈,落照虞渊惨不红,怒湍谁激大王风,山林尚有歼倭志,奋臂先张射日弓”。这段题跋与1931年张善子赠四川同乡李寿民《竹虎图》的题跋如出一辙,《竹虎图》题跋写道:“落照虞渊惨不红,怒湍谁激大王风。山林尚有峥嵘意,奋臂思弯射日弓。辛未夏六月似寿民仁兄法家正之,虎痴张善子时于大风堂”。《竹虎图》中“竹虎”是中国虎画常见题材,寓意“祝(竹)福(虎)”,而题跋“山林尚有峥嵘意”将猛虎的品格象征化,作品应该是寓意馈赠人品格高尚,有钦佩祝福之意。而《怒吼吧中国》以“山林尚有歼倭志”对应主题“猛虎扑日”,表达猛虎誓灭倭寇(日本)的战斗精神。两段题跋,两种意境,张善子用画笔最好地注释了全民抗战前后,他笔下老虎的寓意变化。

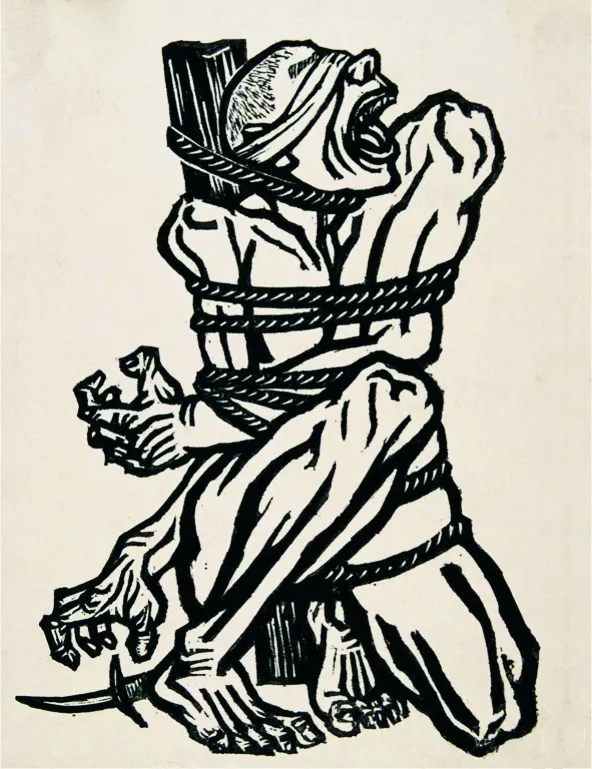

《怒吼吧中国》是张善子创作的第一幅“怒吼”主题的抗战美术作品,但“怒吼吧中国”这个名字并非张善子创造,也不是第一幅同名的美术作品。1935年,因华北事变,全国掀起抗日救亡高潮,著名画家李桦以《怒吼吧中国》(图2)为题,创作了木刻版画作品。画家以入木三分的遒劲刀法和线条,刻画出一个被紧紧捆绑、双眼被蒙蔽的痛苦而屈辱的男人躯体,怒吼和抗争的形象。用象征的手法,预示中国终要怒吼而起,拿起武器为民族前途进行战斗。该作品极富感染力,被许多报刊转载,影响空前,是30年代新兴木刻的代表作之一。因为张善子与李桦作品的名字一样,不少人士认为张善子受到了李桦作品的启发而改用老虎创作了同名的作品。其实不然,包括李桦、张善子都应该受到了当时在文学戏剧界“怒吼吧中国热”的影响。

图2 李桦《怒吼吧中国》

图3 《怒吼吧中国》话剧宣传

1924年6月,苏联作家特列季亚科夫来到中国,在四川万县(现重庆万州区),目睹一名美国商人因与船夫争执,不慎落水身亡,而英国军舰无理要求绞死两个码头苦力偿命,不然将炮击县城。特氏以此为题创作了《怒吼吧中国》。该剧被认为是1920年代苏联产生的众多国际革命运动题材剧作的“最高成就”[1]。《怒吼吧中国》陆续在美国、英国、德国、日本等地巡回演出,在全世界范围取得了广泛的影响。在中国仅1930年代就出现了4个中译本。特别是“九一八”事变后,中日矛盾突显。“怒吼吧中国”这个主题从文学界蔓延到全社会。形成了反帝抗日的“怒吼吧中国”热潮。仅1930年到1936年,中央大学剧社、上海戏剧协社、中国旅行剧团、广州戏剧研究所等至少近20个中国剧团试图把它搬上中国戏剧舞台(图3)[2]。

不仅戏剧,1937年美国诗人、小说家、哈莱姆文艺复兴桂冠诗人兰斯顿·休斯来到上海,目睹日本侵略者对中国的欺凌,也受到“怒吼吧中国热”影响,写下了《怒吼吧中国》同名诗作,发表在国际纵队机关刊物《自由卫士》上,引起了很大的反响。他写道:“怒吼吧,中国!/怒吼吧,东方的老狮子!/喷火吧,东方的黄龙,/你不能再受欺凌,/打远古起你从来不,窃取别人的东西。/沉睡的老野兽……。”诗人将中国比喻为“老狮子”“黄龙”和“老野兽”,认为这个有着悠久历史的国家,必将苏醒,向世界怒吼。

话剧和诗歌虽然具有较高的艺术感染力,但相对受众远小于绘画,缺乏美术的“大众性”。就当时中国的现实而言,大众不只是发达城市的市民,而是文盲比例极高、散落于中小城市和乡间的普罗大众。美术自古就有“成教化助人伦”之效,抗战时期,“美术抗战”成为了众多艺术家参与抗战的必然选择。李桦、张善子用画笔直面下层人民、普通百姓,将“怒吼吧中国”这一句响彻天地的口号,用视觉图像传遍整个华夏大地,激励着中国民众抗帝抗日,向世界发出中国的怒吼之声。张善子借用《怒吼吧中国》这个响彻中国的抗日主题,用笔下的老虎重新注释了团结的中国,怒吼的中国,用丹青激发出全民的爱国热情。

二、“虎痴”张善子

张善子老师曾熙在1928年10月曾写张善子小传,介绍张善子,文中以“虎痴”称呼他的爱徒:

张泽,字善子,蜀之内江人。好画虎,髯(曾熙1861年-1930年)因称之曰:虎痴。门人季爰(张大千1899年-1983年)之兄也。

张善子最早对老虎的热情可能是萌发在当年留学日本之际。善子先生带着“实业救国”的初衷入读日本明治大学经济科,但中途却毅然转入美术科,学习绘画。其原因之一,是日本的尚武精神震撼了他。当时,以岸竹堂、大桥翠石等为代表的日本画家用虎画来传递尚武精神。他们继承和创新了传统中国虎画题材,其笔下的老虎“彪悍狂野”,充满“勇猛精进”的精神。他意识到,用绘画重塑民族精神,比“实业救国”更有现实意义。为此,留日之际,他大量观摩和研习日本的杰出虎画作品,为了更好地画虎,他还专门购买了日本出版的《东洋花鸟写真集》(动物之卷第3集《虎》),认真研习虎画[3]。为了更真实地可会老虎,他常到动物园近距离观摩老虎。最后留学归国之际,竟然从日本购买幼虎回国,与老虎“朝夕相伴”,“虎痴”名副其实。

张善子什么时候开始画虎,这是目前张善子研究争议的热点。有人认为他画虎是幼时跟随母亲开始,另一些人认为他画虎是留日归国后,面对时局变化,忧愤而开始作虎画。本文认为,张善子作虎画,应该始于留日学习期间。他早年跟随母亲学画,深受母亲花鸟画的影响,喜爱观察动物,尤其喜欢画猫科动物,可以说,张善子早年就和走兽画结下了深厚的缘分。但是,近代内江周边并未有老虎出没的记载,而张家也没有画虎的传统,说他作虎画始于幼年,过于牵强。张善子曾在作于1935年的虎画《结伴行》中题署:“余画虎三十年,兴之所至,多有未完之稿,舍弟大千每为收拾补成。今提识付装,惜大千重游华山未归,不得一共商榷之乐也!”从题款可以知道,张善子画虎是从1905年开始,时间正好是他留日以后。此外,张善子还在日本购买了诸多画虎资料,观摩和研习了许多日本虎画大家的作品,其早期的虎画也有着明显的日本虎画痕迹,可以进一步佐证善子先生画虎是始于留日时期。

目前发现张善子最早的虎画是其1918年创作的《十二金钗图》(第一套)系列作品。这套作品由善子八弟国画大师张大千策划。他在书中写明了张善子创作这套作品的缘由:“家兄善子怡情于书画者二十年矣,顾湖海浪游,所作绝未存稿。今秋建社(上海)同人以制画谱谕家兄,越数日而成《十二金钗图》;阐救世之苦衷,喻美人于猛虎,固不敢自谓传世,亦聊以应健社同人之雅名云耳。”《十二金钗图》作品共十二幅,分别为:《蓦然见五百年风流孽冤》《可喜庞儿浅淡装,穿一套缟素衣裳》《行近前来百媚生, 兀的不引了人魂灵》《羞答答不肯把头抬》《何须媚眼传情,你不言我已省》《蹑着脚步儿行》《哈,怎不回过脸儿来》《长吁了两三声,剔团团明月如圆镜》《镇日价情思睡昏昏》《休题眼角留情处,只这脚踪儿将心事传》《乍凝眸,只见你鞋底尖儿瘦》和《怎当他临去秋波那一转》。画家用《西厢记》的艳语配合其擅长的老虎,来以画讽世。这套作品中的老虎“踞者、立者、渴饮者、怒者、媚者,极数变态,皆奇想天开”,而其中第八幅《长吁了两三声,剔团团明月如圆镜》(图4)较为特殊,是以怒吼的老虎为主题,在讽世之下,深刻表达了画家的内心之情绪。从题材上看,这幅作品与后来的《怒吼吧中国》有着不少相似性。前者描写猛虎对着空中的月亮怒吼,后者则是猛虎怒吼地扑向落日。但是两者表达的意境却相差甚远。“长吁了两三声,剔团团明月如圆镜”,画名点明了画中主题,山崖上的老虎,面对夜空中的明月,发出悲凉的怒吼。画中的老虎正是画家本人,表达了刚从日本留学归国后的善子心如明镜,想报效国家,但面对官场腐败,却无能为力,只能对空发出悲凉的长吁怒吼。

图4 《长吁了两三声,剔团团明月如圆镜》

三、怒吼的猛虎

张善子在抗战之前画的老虎,没有公共性的国家民族话语,多是个人抒怀或以虎讽世。

张善子以虎抒情,个人抒怀的作品最多,是其虎画最为主要的类型。老虎是贯穿其一生的主要绘画题材,是他抒情传意的典型绘画符号,他的心境、理想和爱憎等无不寓于虎画。老虎成为张善子的化身,虎即是他,他即是虎,他用“貌己像”——老虎来代言表行,抒发情怀。关于这点,张善子曾在所作《天中节朱虎》作品题款上,有清晰的表述:“大千每于天中节(端午节),戏以钟(馗)进士貌己像,以应友人之索。余亦于是日画虎,以贻同仁。”1926年张善子送挚友戴仰钦的《睡虎图》就是个人抒怀的代表作品之一。画中老虎眼睛紧闭,卧于随风吹动的芦苇之中,仿佛沉睡,不问世事。画上题跋:“沉浮于古事,何忍独为醒 乙丑新秋仰钦先生嘱善孖画 ”。作品创作时间,正是张善子离开政治旋涡北京,准备赴边塞之地察哈尔任职,专程绕道回松江探亲之时。经过多年的官场生活,张善子目睹官场黑暗和腐败,已经萌生退隐之意。《睡虎图》正是他用绘画向挚友表露个人心境的作品。画中老虎正是画家本人,面对腐败的官场,曾经壮志下山的老虎,闭下眼睛,选择沉睡。作品创作后半年,张善子“解甲归田”,离开官场,闭门丹青[4]。

张善子以虎讽世的作品也非常多,画中的老虎是“苛政之害猛于虎也”的“苛政者”,又是“无不呈其虐民艺如虎狼”的“媚外者”[5]。这类作品以他创作的《十二金钗图》系列作品最为著名。《十二金钗图》系列是张善子最重要也是最得意的虎画作品之一,他一生中创作了五套之多,完成时间分别为1918年、1928年、1930年、1934年和1935年。

张善子老师曾熙高度赞赏弟子以虎讽世,“异想天开”的创作形式,在其第二套《十二金钗图》题记:

善孖其善以画讽世者欤?去岁来沪,携其平日所画虎,大者丈余,小或数尺,或写群虎争食,喻当头贤者;或写犬而蒙以虎皮,喻贤者中之又贤者。嗟乎张生,何讽世之深耶?

张善子在1935年的第五套作品之《雪虎》上的题跋,详细说明了他创作系列作品的意图:

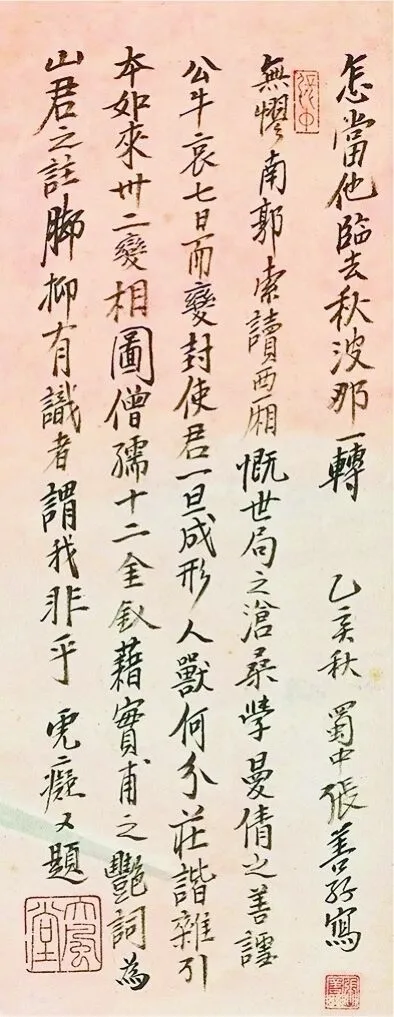

无憀南郭,索读西厢,慨世局之沧桑,学曼倩之善谑,公牛哀七日而变,封使君一旦成形,人兽何分?庄谐杂引,本我如来三十二变相,图僧孺十二金钗,藉实甫之艳词,为山君之注脚,抑有识者谓我非乎?乙亥秋,蜀中张善子写并题。(图5)

图5 《雪虎》题跋

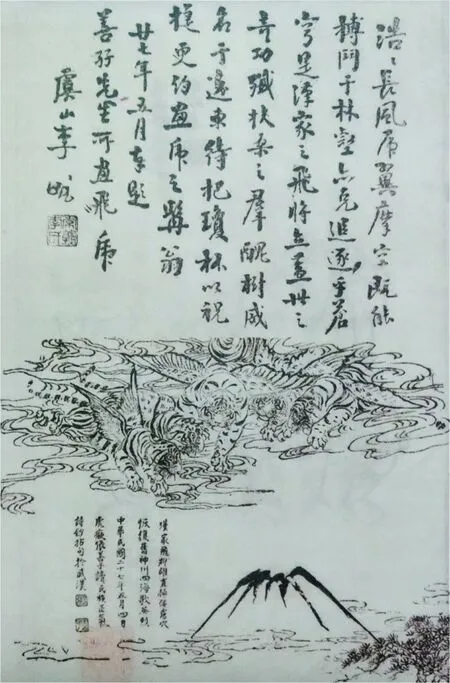

不过,张善子笔下的老虎在全面抗战之后被赋予了新的含义。从《怒吼吧中国》开始,他画中的猛虎开始有了国家民族的含义。1938年第11期《中国的空军》杂志上刊登了张善子在当年5月初创作的一幅《飞虎图》(图6)。作品以“飞虎”为题,画五只长着翅膀的飞虎在空中怒吼。画外配有书画家李嘉有的题词:

浩浩长风,虎翼摩空,既能搏斗于林壑,亦克追逐乎苍穹。是汉家之飞将,立盖世其功。歼扶桑之群丑,树国威于远东。

这幅《飞虎图》是致敬中国空军的作品。1938年4月29日,侵华日军出动36架轰炸机在12架战斗机的掩护下企图偷袭武汉三镇向天皇献礼,中国空军起飞迎战,以顽强的卫国精神,以少胜多,击落日军21架战机,取得重大胜利。武汉空战是中国抗日战争史上乃至世界战争史上最著名的空中战役之一。画家用“天虎行空”的创造力,创作飞虎图,用飞天的老虎来比喻中国空军,寓意中华民族,任何胆敢侵犯中国领空的侵略者都将遭到怒吼中国的最强回击。

图6 《飞虎图》

同月,张善子在《飞虎图》的基础上,再度创作《飞虎天降富士山》(图7)。1938年5月19日,中国空军出动两架“马丁”B-10型轰炸机,远征日本本土,投下100多万份传单,对侵略者发出了严正警告。这是日本有史以来第一次被外国飞机轰炸袭击,也是世界航空作战史上绝无仅有的“纸片轰炸”。张善子闻讯,深受鼓舞和震撼,连夜在《飞虎图》的构思基础上,创作了《飞虎天降富士山》。一群飞虎,如天降神兵,出现在日本富士山上空,发出震天怒吼,告诫日本侵略者:“尔再不训,则百万传单将一变而为千吨炸弹,尔再戒之”。张善子在画上题写:“汉家飞将雄,直插倭虏穴。恢复旧神州,四海歌英烈”。“汉家飞将”源于汉朝名将李广,因其骁勇善战,足智多谋,他的部队被匈奴成为“飞军”,而李广更赢得了“汉之飞将军”称号。张善子以“汉家飞将”天降富士山为题创作了这幅飞天的群虎图,表达了画家对于中国空军甚至国家民族的期待,希望他们能够像飞虎一样,彻底打败日本侵略者,向世界发出中华民族的最强音。画中的飞虎既是中国空军的化身,也是中华民族的象征。

图7 《飞虎天降富士山》

随着日本侵华战争逐步升级,张善子笔下的老虎被时代赋予了新的含义。《中国空军》借张善子笔下的飞虎来表达一种对于中国空军甚至对于国家民族振兴的期望与召唤。在抗战这个特殊的历史大背景下,张善子的老虎图像自然被纳入了国家民族的视野之下。

在抗战的历史大背景下,张善子本人也开始重新审视个人对老虎的热情,转而从老虎之于民族国家的象征寓意来看待这一题材。

1938年秋创作的《虎啸生风》(图8)最能体现画家观念的转变。张善子准备离开云南赴欧美举办爱国画展之前,在安宁创作了崖刻作品《虎啸生风》。画面长一公尺四,宽七十公分。画中一猛虎咆哮怒吼着向着右边代表日本的富士山扑去。

图8 《虎啸生风》

这画中的老虎毋庸置疑具有民族国家的象征意义,象征着觉醒的中国或中华民族一定能战胜日本帝国主义。作品构思来源于他创作的《怒吼吧中国》和《中国怒吼了》这两幅抗战杰作,甚至可以说是这两幅作品构思的巧妙“融合”之作。《怒吼吧中国》中的老虎扑向了《中国怒吼了》中的富士山,强烈地表达了中国战胜日本的必胜信心。

《中国怒吼了》(图9)创作于《虎啸生风》前不久,是张善子少有的狮子画杰出。这幅作品是张善子为配合国民政府“八一三”纪念活动而创作。画中张鬃怒目狂吼的巍峨雄狮正脚踏日本富士山,在雄狮铁足如柱般直捣之下,富士山土溃山崩,泥石飞溅,题云:“中国怒吼了!中华民国二十七年八月十三日抗战周年。虎痴张善子写。”

图9 《中国怒吼了》

这怒发冲冠的狮子正是崛起的中国。画家没有用最擅长的老虎,而是借当时流行中国的“醒狮”图像来传达中国战争必胜的信心。这其中主要原因之一是配合政府的宣传意图。19世纪末开始兴起的用狮子寓意中国的潮流。从拿破仑的“中国睡狮论”到美国诗人兰斯顿·休斯《怒吼吧,中国!》中 “怒吼吧,东方的老狮子!”,狮子符号逐渐成为了中国的国家象征。当时的徐悲鸿、高剑父等画家都创作了一系列寓意中国的“醒狮”题材作品。为了配合国民政府的纪念活动,张善子用“醒狮”这个中外皆知的国家符号创作了《中国怒吼了》这幅抗战杰作。但在张善子心中,狮子并非中国本土的外来物种,无法真正代表中国。这也是精于走兽画张善子一生甚少画狮子,而多以老虎为题材的原因之一。

安宁的崖刻作品《虎啸生风》将《中国怒吼了》中的醒狮替换回咆哮奔跑的猛虎,扑向日本富士山。在画家心中华夏大地的猛虎才是他心中最能代表“中国”的国家民族形象。

张善子巡展欧美时,更是将老虎这个中国国家民族符号传递到了全世界。在欧美巡展之际,他创作《飞虎图》赠送美国空军援华志愿队,创作《上山虎》赠送美国总统罗斯福,创作《虎踞龙盘图》赠送安良工商会,创作《勇猛精进》赠送芝加哥中华会馆等等。1940年6月,中国因战争无法参加纽约世博会。张善子更是自告奋勇,代表中国艺术家,参加这次世界盛会。在世博会现场,张善子挥毫作画,用老虎向美国民众传递中国人的“勇猛精进”之精神。中国展台人潮涌动,水泄不通,围观民众高喊“Master Tiger(画虎大师)”,用呐喊支持中国抗战。而中国展台之上,画家将代表中国的巨幅虎画《勇猛精进 一致怒吼》(图10)悬挂在中国展台之上,用怒吼的猛虎展示中国国家形象。《勇猛精进 一致怒吼》(图11)可以说是《怒吼吧中国》的续篇,画中一只巨大的猛虎,从山崖中走出,向着山下勇猛有力地向前进,对着前方发出震天怒吼,目光凛凛,气势撼天。张善子用老虎寄寓中国,向全世界表达中国万众一心抗击日本侵略者的决心。张善子的爱国壮举赢得美国朝野的赞颂,《华盛顿日报》以“Tiger Man(虎圣)”为题介绍张善子,赞誉这位用老虎注释“中华魂”的中国画家。

图10 纽约世博会现场挂出的《勇猛精进 一致怒吼》

图11 张善子与《勇猛精进一致怒吼》巨幅虎画(见右上端)

四、结语

1937年全面抗战之后,张善子的老虎图像寓意发生重大转变,相比之前的以虎讽世和个人抒怀,开始具有鲜明的国家民族意识。《怒吼吧中国》是张善子第一幅真正意义上的抗战杰作,有着明确的政治内涵,画中老虎成为了国家民族的化身,怒吼着扑向日本侵略者。画家开始将老虎形象寓中国,抒发个体之于国家民族的情感。

张善子是抗战美术的领军人物之一。从担任中华全国美术界抗敌协会大会主席到义展欧美,丹青报国,他一直走在抗战美术的最前线。但是,他的作品没有直接描绘抗日战争的作品,他在抗战美术中的艺术态度一直是介入式的,他并不直接描绘或者“再现”战争,而是一直用走兽画的方式曲折象征地描绘战争。张善子用怒吼的虎画来抒发爱国情感和政治主张,这是他用艺术参与抗战的一种方式。张善子的《怒吼吧中国》正是表达战争“寓像之图”的伟大作品,是属于画家的抗战图像。

注释:

① 《怒吼吧,中国!》. 潘孑农,译. 上海良友图书印刷公司,1935年11月;《怒吼吧,中国!》.罗稷南,译.上海读书生活出版社印行,1936年11月;《发吼吧中国》.陈勺水,译,《乐群 》2 卷 10 期,1929 年10月;《呐喊呀,中国》.叶沉(沈西苓),译.《大众文艺》2 卷 4 号,1930年 5月.

② 一说为1923-1926年,见韩刚《“虎痴”张善子绘画分期考述》,刊于《万象》第7卷第4期。 1935年的《十二金钗图》只创作了四幅,具体原因不详。