窖泥中高产丁酸梭菌的筛选、鉴定及其生长耐受性研究

衡 文,李 韬,叶光斌,邹 伟*

(1.四川轻化工大学生物工程学院,四川宜宾 644005;2.五粮液集团有限公司,四川宜宾 644000)

浓香型白酒窖泥孕育了种类丰富、数量繁多、功能各异的微生物,为产酸呈味、产酯生香提供了良好的生存环境,被称作“微生物黄金”[1]。通过分子生态学手段,可确定窖泥微生物群落结构中的优势种群均为梭菌纲、芽孢杆菌纲和拟杆菌门[2-5],从属水平上分析,梭菌属为细菌群落的绝对优势细菌属[6-7]。梭菌作为专营厌氧的微生物,虽通过高通量测序能够确定其为优势菌属,但由于缺乏明确的梭菌培养基和培养条件仅有极少数梭菌被分离筛选得到[8-10]。

丁酸又名酪酸,是含四个碳原子的饱和一元羧酸,不仅在饲料、医药、化工、食品中有着广泛的应用[11],在白酒领域,对风味形成和酒质判定都有着至关重要的影响[12]。从代谢途径来看,可发酵底物先被利用生成丁酸后,可以形成己酸,丁酸作为己酸代谢途径的中间产物[13],很大程度上决定了己酸产量的高低。目前,筛选得到的具有丁酸生产能力的菌株产量较低,且发酵时间普遍较长,发酵时间较短的丁酸生产菌,优化前产量多为3 g/L以下。高文文等[14]从人类粪便中筛得的丁酸梭菌,发酵24 h产量为2.1 g/L;马艳丽等[15]从青方腐乳中筛得产丁酸的菌发酵48 h最高产量为1.76 g/L。袁华伟等[16]从白酒窖泥中筛选得到一株丁酸梭菌发酵24 h产量为3.44 g/L。因此,本实验以浓香型白酒窖泥为对象,在厌氧条件下分离筛选出发酵时间短、丁酸产生能力强的梭菌,通过形态学观察,结合分子生物学鉴定确定其种属,并研究其生长耐受特性,以期应用到白酒体系中达到提升风味提高酒质的目的。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

1.1.1 样品

窖泥样品:安徽某浓香型白酒厂窖壁泥,采用五点取样法,每点取50 g左右窖泥混匀后装于塑封袋内,迅速置于冰盒内运回,4 ℃保存。

1.1.2 试剂

葡萄糖、氯化钠、L-乳酸、碳酸钙、乙酸钠(均为分析纯)、琼脂粉(生化试剂)、液体石蜡:成都市科隆化学品有限公司;蛋白胨、酵母膏、牛肉膏(均为生化试剂):北京奥博星生物技术有限责任公司;可溶性淀粉(生化试剂):国药集团化学试剂有限公司;L-半胱氨酸盐酸盐(分析纯):上海阿拉丁生化科技股份有限公司。

1.1.3 培养基

富集培养基:2-吗啉乙磺酸(2-(4-morpholino)ethanesulfonic acid,MES)0.5 g,KH2PO40.5 g,Na2SO45 g,NaCl 1 g,MgCl2·6H2O 0.4 g,NaHCO30.3 g,NH4NO30.3 g,无水CaCO30.15 g,酵母粉1.0 g,蛋白胨1.5 g,葡萄糖0.5 g,可溶性淀粉5.0 g,乙酸钠3.0 g,乳酸钠3 mL,L-半胱氨酸盐酸盐1 g,窖泥浸提液20 mL,蒸馏水1 L,自然pH,121 ℃灭菌20 min。

梭菌增殖培养基(reinforced clostridial medium,RCM):葡萄糖5 g,氯化钠5 g,酵母膏5 g,蛋白胨10 g,乙酸钠3 g,牛肉膏10 g,可溶性淀粉1 g,L-半胱氨酸盐酸盐0.5 g,蒸馏水1 L,pH 6.8,121 ℃灭菌20 min。

发酵培养基:RCM液体培养基。

固体RCM培养基:RCM液体培养基中加入琼脂粉20 g。

1.2 仪器与设备

HYQX-Ⅲ厌氧培养箱:上海跃进医疗器械有限公司;LRH-300生化培养箱:常州诺基仪器有限公司;HH-4恒温水浴锅:上海力辰邦西仪器科技有限公司;HZ150L型摇床:武汉瑞华仪器设备有限责任公司;V-1000可见光分光光度计:翱艺仪器(上海)有限公司;Mini Pro 300V Power Supply聚合酶链式反应(polymerase chain reaction,PCR)仪:Major Science USA;7890A气相色谱-质谱(gas-chromatographymass spectrometry,GC-MS)仪:Agilent科技(中国)有限公司。

1.3 方法

1.3.1 窖泥中功能菌的富集

称取5 g窖泥于盛有45 mL无菌水的150 mL三角瓶内,加入5粒玻璃珠,放置于25 ℃、200 r/min摇床内,培养20 min,置于80 ℃水浴锅内,等待10 min,放入超净工作台内冷却至30~40 ℃后,充分振荡后以10%的接种量接种至富集培养基内,放入厌氧培养箱内,35 ℃富集培养2个月。

1.3.2 菌株分离纯化

吸取窖泥富集液进行梯度稀释,得到10-1~10-8稀释度的菌悬液。取200 μL菌悬液涂布于平板上,每个梯度各涂布三个,涂布前平板需放置厌氧培养箱内过夜除氧。将涂布好的平板置于35 ℃厌氧培养箱内培养48 h。将具有不同形态特征的菌落进行再次划线纯化,获得单菌落。

1.3.3 丁酸产量测定

采用GC-MS法测定发酵液中丁酸含量。从窖泥中筛选得到的产丁酸菌种接种至RCM液体培养基中,35 ℃厌氧静置培养12 h,连续培养2代,得到种子液。将种子液以5%的接种量接种至发酵培养基中,35 ℃厌氧静置培养5 d。发酵完成后,将发酵液以10 000 r/min离心20 min,过滤膜后准确吸取1 mL于进样瓶内待测。

气相色谱条件:DB-WAX UI色谱柱(30 m×0.25 mm,0.25 μm),程序升温:40 ℃保持1 min,以20 ℃/min升高至150 ℃,再以10 ℃升高至250 ℃保持2 min。分流比30∶1,载气为氦气(He),流速1 mL/min,氢气(H2)40 mL/min,氧气(O2)300 mL/min,检测器为火焰离子检测器(flame ionization detector,FID)。

质谱条件:电子电离(electron ionization,EI)源,传输线温度250 ℃,电子能量为70 eV,光电倍增管电压为350 V,质量扫描范围为30~350 amu。

定性定量方法:由GC-MS分析得到的质谱数据经计算机在美国国家标准技术研究所(national institute of standards and technology,NIST)17标准谱库检索定性。外标法测定发酵液中丁酸含量。

1.3.4 产丁酸梭菌的鉴定

(1)菌株菌落及细胞形态学观察

将筛选出的菌株制成菌悬液,梯度稀释后,选取10-7涂布于已除氧的RCM固体培养基上,置于35 ℃厌氧静置培养72 h,挑取单菌落再次于RCM固体培养基上分离划线,厌氧静置培养72 h后,观察菌落形态,并挑取单个菌落进行革兰氏染色。

(2)产丁酸梭菌的分子生物学鉴定

利用细菌基因组脱氧核糖核酸(deoxyribonucleic acid,DNA)快速提取试剂盒提取分离所得的高产丁酸菌株基因组DNA,以提取的DNA作模板,利用通用引物27F(5'-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3')和1492R(5'-CTACGGCTACCTTGTTACGA-3')进行PCR扩增,扩增产物委托南京派森诺生物公司进行菌种鉴定。测序结果利用美国国家生物技术信息中心(national center for biotechnology information,NCBI)中的基本局部比对搜索工具(basic local alignment search tool,BLAST)程序拼接完成后,与NCBI 16S rDNA数据库中的数据进行比对,得到与待测物种序列相似性最大的同源序列,利用MEGA 7.0软件中的邻接(neighbor-joining,NJ)法构建系统发育树确定菌株种属关系。

1.3.5 菌株生长耐受性研究

(1)酒精耐受性

将活化2代后的菌株种子液,以5%的接种量接种至酒精体积分数分别为0、3%、6%、9%、12%、15%、18%的发酵液内,厌氧培养36 h,在波长600 nm处测定发酵液的吸光度值(OD600nm值)。

(2)pH耐受性

将活化后的种子液,按5%的接种量接种至pH值为1、2、3、4、5、6、7、8、9的发酵培养基内,培养36 h后测定OD600nm值。

(3)温度耐受性

将活化后的种子液,按5%的接种量接种至发酵培养基内,分别放置于25 ℃、30 ℃、35 ℃、40 ℃、45 ℃生化培养箱内,培养36 h后测定OD600nm值。

2 结果与分析

2.1 产丁酸菌的筛选

从白酒窖泥中分离纯化得到19株不同菌落形态的纯种菌株,将19株菌于35 ℃厌氧发酵5 d,测定其丁酸产量,结果见表1。由表1可知,19株菌株丁酸产量在2.15~5.28 g/L,其中丁酸产量突出的为菌株AB2RH027(5.16 g/L)、AB2RH033(5.28 g/L)。因此,选择菌株AB2RH027和AB2RH033进行后续实验。

表1 不同菌种丁酸生产能力Table 1 Capacities of butyric acid produced by different strains

2.2 产丁酸菌的鉴定

2.2.1 形态学观察结果

菌株AB2RH027和AB2RH033的菌落、细胞形态及革兰氏染色见图1。

图1 菌株AB2RH027和AB2RH033的菌落(A,C)及细胞(B,D)形态Fig.1 Colony (A,C) and cell (B,D) morphology of strains AB2RH027 and AB2RH033

由图1可知,两株菌株在RCM固体培养基上厌氧培养36 h后,菌落呈白色,稍凸,直径1~2 mm。在显微镜下,革兰氏染色呈阳性,端圆,单个或成对出现,呈短链状。

2.2.2 菌种鉴定

菌株AB2RH027和AB2RH033的测序结果在NCBI上进行BLAST比对并构建系统发育树,结果见图2。由图2可知,根据比对结果可确定筛选得到的两株菌与丁酸梭菌(Clostridium butyricum)同源性最高。因此,菌株AB2RH027和AB2RH033均被鉴定为丁酸梭菌(Clostridium butyricum)。

图2 菌株AB2RH027和AB2RH033基于16S rDNA基因序列的系统发育树Fig.2 Phylogenetic tree of strains AB2RH027 and AB2RH033 based on 16S rDNA gene sequences

2.3 菌株生长耐受性分析

2.3.1 酒精耐受性

图3 菌株AB2RH027(A)和AB2RH033(B)的酒精耐受性Fig.3 Alcohol tolerance of strains AB2RH027 (A) and AB2RH033 (B)

由图3A可知,当酒精体积分数>9%时,菌株AB2RH027生长能力受到明显抑制,酒精体积分数在12%、15%时差异性不显著,酒精体积分数为18%时几乎不能生长。由图3B可知,酒精体积分数>9%时,菌株AB2RH033生长能力受到明显抑制,酒精体积分数在15%、18%时差异性不显著,且在18%时24 h内菌株仍具有较为理想的生长能力,酒精耐受力较强。酒精度越高对菌种毒害性越强,酒糟作为酒精浓度较高的特殊环境,对酒精耐受性差的菌株,难以正常生存甚至死亡。研究表明,酒糟酒精度随发酵时间不断变化,大体呈现前期缓慢上升,中期快速上升至最大,后期缓慢下降的趋势,峰值在10%左右[17-18]。结果表明,两株菌在酒精体积分数>10%时均有一定程度的生长能力,能够适应酒糟环境进行生产发酵。

2.3.2 pH耐受性

图4 菌株AB2RH027(A)和AB2RH033(B)的pH耐受性Fig.4 pH tolerance of strains AB2RH027(A) and AB2RH033(B)

由图4可知,当pH>4时,菌株AB2RH027和AB2RH033呈现良好的生长态势。达到中性pH之前,菌株生长能力随pH的升高而增强,且差异性均显著(P<0.05),证明两株菌对pH的影响敏感。继续升高pH值至9,两菌生长均有明显下降,但仍表现出较好的生长能力。最适生长pH值均为8。结果表明,白酒窖泥中筛选得到的梭菌当pH<5时,几乎不能生长,与此次实验结果基本相符[16,19]。

2.3.3 温度耐受性

由图5可知,随着温度升高,菌株AB2RH027和AB2RH033的生物量均呈现先增高后减小的态势。由图5A可知,菌株AB2RH027在30~45 ℃温度范围内生长情况良好,最适生长温度为40 ℃;由图5B可知,在25~45 ℃温度范围内,菌株AB2RH033能良好生长,最适生长温度为35 ℃。当温度为25~40 ℃,相同培养条件下,菌株AB2RH033的生长情况均优于菌株AB2RH027。在实验温度范围内,菌株AB2RH027表现出更喜高温的生长特性。当温度>40 ℃,两株菌生长情况均受到抑制,但仍具有较为良好的生长能力。浓香型酒醅发酵温度多为36 ℃左右[20-22],酱香型白酒因其“三高两长”的独特发酵方式,酒醅堆积温度更高,中心温度多达45 ℃以上[23]。结果表明,本实验中两株菌温度适应范围广,可应用到不同香型酒类的生产实践中。

图5 菌株AB2RH027(A)和AB2RH033(B)的温度耐受性Fig.5 Temperature tolerance of strains AB2RH027(A)and AB2RH033(B)

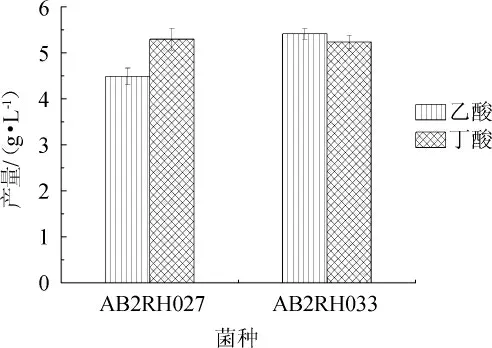

2.4 菌株发酵产乙酸及丁酸能力

图6 菌株AB2RH027(A)和AB2RH033(B)的乙酸和丁酸生产能力Fig.6 Production capacities of acetic acid and butyric acid of strains AB2RH027(A) and AB2RH033(B)

将菌株AB2RH027和AB2RH033接种至RCM液体培养基中35 ℃培养24 h,检测其短时间内乙酸、丁酸生成能力,结果见图6。由图6可知,菌株AB2RH027发酵24 h乙酸产量为4.89 g/L,丁酸产量为5.29 g/L;菌株AB2RH033发酵24 h乙酸产量为5.41 g/L,丁酸产量为5.23 g/L。与初筛发酵5 d条件下两菌株丁酸产量几乎没有差别(见表1),且高于相关研究在相同发酵时间24 h条件下丁酸产量[14,24-25]。结果表明,两株菌在短时间24 h内具有良好的发酵产丁酸能力。

3 结论

本试验从浓香型白酒窖泥中分离、筛选得到19株具有丁酸生产能力的菌株,选取其中2株丁酸产量高的菌株(AB2RH027和AB2RH033),通过形态学观察、16S rDNA序列同源性比对,菌株AB2RH027和AB2RH033均被鉴定为丁酸梭菌(Clostridium butyricum),通过对2株菌生长耐受性特性进行初步研究,菌株AB2RH027最适生长pH值为8,酒精耐受性为15%vol,最适生长温度为40 ℃;菌株AB2RH033最适生长pH值为8,酒精耐受性为18%vol,最适生长温度为35 ℃。利用GC-MS测定两株菌24 h内乙酸、丁酸生产能力,AB2RH027乙酸产量为4.89 g/L,丁酸产量为5.29 g/L;AB2RH033乙酸产量为5.41 g/L,丁酸产量为5.23 g/L。两株菌均能在白酒窖泥或糟醅环境中表现出良好的生长情况,该两株菌对后期应用于酒质提升、风味增强等方面有着积极作用。