基于半主动制导武器拦截超低空目标作战研究∗

张 乐 李苏杭 刘丽龙 苗雨晴 陈建平

(1.上海机电工程研究所 上海 201109)(2.上海复合材料科技有限公司 上海 201112)

1 引言

现代战争态势下超低空空袭是目前广泛采用的进攻策略,近期中东某武装组织利用巡航导弹、攻击型无人机采用超低空战术成功打击了“阿美”石油公司的相关设备,造成沙特石油设备严重受损,带来了巨大的损失。因此超低空突防武器给固定阵地防御带来巨大的防空压力。

面对超低空来袭目标时,防空武器系统受雷达架高限制、环境遮蔽及地球曲率的关系,严重影响了雷达对超低空目标发现的及时性,大大降低了武器系统的作战反应时间。并且受到地面多路径的影响,雷达及导引头测角的误差大,即使防空装备及时开展拦截任务,也会导致雷达丢失目标和导弹错锁的风险[1]。

2 半主动制导武器对超低空战法分析

半主动体制武器系统主要由地面雷达系统对目标及时发现并稳定跟踪;弹上导引头接收地面雷达照射目标的二次回波实现对目标的锁定进而抗击来袭目标,因此超低空目标的成功拦截主要受制于以下三个方面:1)雷达对目标的识别,2)导弹对目标的识别,3)引战配合对目标的毁伤。

2.1 雷达对目标的识别

地面多路径的效应,造成超低空目标雷达波束低仰角下波瓣的分裂,雷达接收机的回波信号由地面反射波和目标直达波叠加而成,多条路径回波信号同相及反相的影响,带来跟踪角误差的震荡,严重情况下导致雷达对低空目标的丢失。

直达波与反射波之间归一化的相关系数[3]:

由上式可知通过Δf的增加,时域相关系数x减小,通过采用频率捷变雷达抗干扰手段,在雷达工作宽频带内的频率的跳变,达到多路径反射信号的去相关性,实现多路径效应的削弱。利用雷达目标直达回波与多路径反射回波及相位差在各频点相互独立的特点,通过频率捷变利用信号载频的变化,引起捷变带宽的变化,从而削弱直达波与反射波的相关系数,实现去相关的效果[8~9]。结合仿真发现采用捷变频后直达波与反射波去相关效果增强,跟踪角误差的震荡效果减弱(见图1),雷达对目标的识别明显改善,可稳定跟踪目标。

图1 频率捷变前后雷达俯仰角情况

2.2 导弹对目标的识别

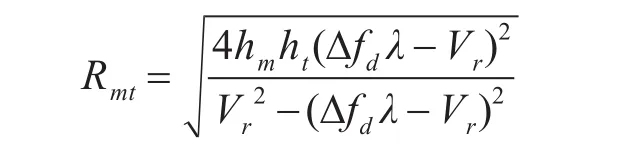

超低空飞行因地面多路径的影响,导引头接收的信号包含目标反射回波和地面反射回波信号,接收机信号的闪烁带来导弹测角误差,导致导弹出现错锁或脱靶的隐患[5]。通过分析多路径效应下导弹与目标弹目飞行关系(如图2),有如下关系式。

图2 多路径效应下弹目关系图

Rmt为弹目距离;为多路径下弹目距离;Δfd为多路径回波与直接回波的频差;V为弹目相对速度;λ为照射波束波长

由上述关系式可知:当弹目速度比越大,导弹飞行高度越高,半主动导引头检测波门一定时,导弹头不受多路径影响的弹目距离越大,目标高度越低,有利于导弹远对低空目标的锁定,可有效避免镜像目标的错锁问题。

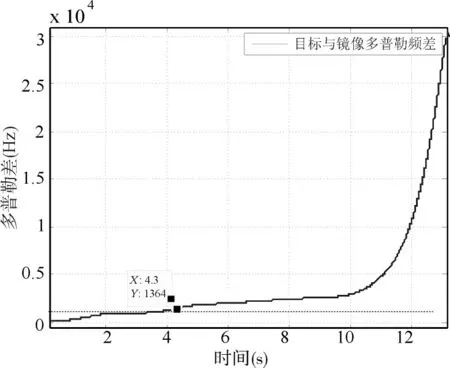

通过仿真对低远目标导弹发射上升阶段,随着弹目的变化,导引头接收回波功率出现跌落现象容易出现短暂失锁的问题(如图3),随着弹体的上升,导引头频差和功率差进一步拉大(如图4),低空镜像影响减弱,导引头在多普勒频率和回波功率上能区分镜像目标,满足导弹正常截获目标的条件。

图3 低远目标导引头回波功率变化情况

图4 目标与镜像频差与功率差

2.3 引战配合对目标的毁伤

半主动寻的制导体制对超低空突袭的目标,拦截导弹具有大俯冲角弹目交汇的现象,导致弹目相对速度与真实速度偏差大,严重影响了战斗部的杀伤效果[4]。

半主动导引头在弹目交汇阶段因弹目距离远远小于雷达与目标的距离,半主动导引头多普勒频率可采用主动头弹目多普勒公式,结合弹目交汇示意图5有如下关系式:

图5 弹目交汇示意图

弹目交汇角度与导引头输出的弹目相对速度相关,当角度大于60°时输出误差增大,多普勒频率误差增大。通过仿真可知不同的发射时机弹目交汇角度分别为58°和35°(如图6)。

图6 平面弹道曲线

3 结语

本文通过半主动制导体制防空武器拦截超低空目标的分析与仿真,总结出在拦截超低空来袭武器时通过频率捷变改善雷达跟踪角误差的震荡实现对目标稳定跟踪,通过复核导引头接收机回波功率给一线指战员提供系统初始拦截段,结合模拟弹目遭遇仿真情况,分析不同发射点下弹目交汇角对引战效果的影响,通过启用频率捷变,选择合适的拦截距离,从而提升半主动制导武器对超低空目标的作战效能。