回归地理学科特点 把握核心素养考查

——选考模式下的地理教学策略摭谈

□赵守拙

(杭州市余杭高级中学,浙江杭州 311100)

随着课程改革的不断深化,以选考为基本特色的新高考模式正在全国逐步推开,2021年实施新高考的省(直辖市、自治区)已有10个,2022年将达22个。地理具有文、理兼有的学科性质,因而成为高考选科的“百搭”学科。各地统计数据表明,在6 或7 个高考备选科目中,把地理作为选考科目的学生比例均居于前三位。地理也从传统意义上的“小学科”一跃成为许多普通高中的“大学科”。怎样学好选考地理,如何在高考中发挥地理学科的优势,已受到越来越多的关注。按照课改要求,新高考特别强调学科核心素养考查。地理核心素养是从地理教育角度出发,对学科主要内容和基本特点进行凝练、升华而得出的必备品格和关键能力,因而四大核心素养的培养还要回归到地理学科的基本特点,制订针对性的教学策略和方法。地理学科特点很多,但从近几年浙、沪等地的高考命题看,主要突出了对空间区域性、动态变化性和成因综合性等的考查。地理选考也必须依据这些变化,进行有效教学和复习。

一、空间上的区域性与区域认知能力的内化

地理学是研究人类活动与地理环境关系的科学,地表是人类活动最重要的场所,因而成为地理学关注最多的对象。“世界虽大,但找不出两个相同的地方。”各地的气象、生物、地质地形、水文、土壤、人口、城市、工农服务业、地域文化等都不可能一样。正因为每个区域都不相同,世界才变得丰富多彩,也让地理展现出了其独特的学科魅力。因此,“区域性”是地理有别于其他学科最基本、最重要的特征之一。区域的本质是什么?是为了便于人们更好地认知地球表面,而将其按照不同指标划分出来的空间单位。由于区域是按某一或某些指标划分的,不同区域的指标值必然有差别,这是地理空间分异的内在反映。

既然地理研究的重要对象是千差万别的区域,区域认知自然成为地理学习必备的基本素养和关键能力之一,也是选考考查的重点之一。这一能力的形成和内化可以从空间定位能力、因果分析能力和尺度意识的培养等方面入手。

(一)空间定位

只有空间定位准确,区域及各组成要素的特点才能与之正确对应,这是分析地理问题的基础和前提。尽管课改以后对这一要求有所降低,但很多题目呈现的位置信息比较隐晦,空间定位仍会困扰大多数选考初学者。突破这一瓶颈的最好办法还是多看地图,知道一些重要经纬线穿过的区域,熟悉主要山脉、河流、特殊地物等的大体分布,记住常见的地形区、岛屿、湖泊、边缘海等的轮廓。这其中,口诀记忆是最有效的方法之一,诸如“32°/34°分两边,淮河/秦岭两重天”;30°N 纬线穿过我国的地区是“西为青(青藏高原)长(长江)川(四川),东到杭州湾”;等等。有了这些积累,再推测所考查区域的位置和主要地理特点将会变得比较容易。

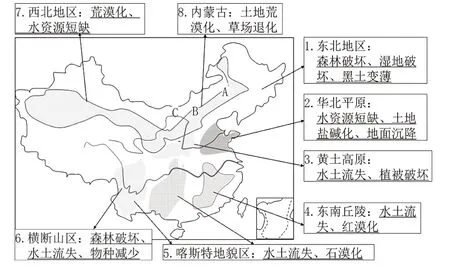

例1 图1 为“我国主要生态环境问题的分布”,读图完成(1)(2)两题。

图1

(1)我国西北地区的水土流失问题是否严重?请说明理由。

(二)因果分析

图1 所示的生态问题是《环境保护》选修中的基本内容之一。不同生态环境问题产生的原因不同,而这些原因又与当地地理环境有着密切联系。所以要训练学生将“地物或现象分布—形成原因—区域基本特点”看作一个地理问题的不同方面,形成整体认知的习惯,这也是区域认知素养培养和形成的基本途径之一。西北干旱半干旱区的降水稀少,地表形不成长时间、大范围的径流,流水对地表土壤的侵蚀能力有限;再则西北的大部分地区地表起伏相对较小,因此水土流失不可能成为该地区的主要生态环境问题。

(三)尺度意识

在空间区域的划分上,有大、小之分,尺度不同,研究、思考的内容和方法也不同。大尺度地区较宏观,研究的内容趋向于综合,思路也更模型化;小尺度范围内的环境更独特,趋向于精确,难度也更大。因此不同尺度上,同一地理问题的答案就会有差异,这也是选考初学者难以把握的地方。例1 中的第(2)题,如果问的是“A、B、C三地出现荒漠化现象的共同原因”,答案是“气候干旱,不合理的人类活动”;但如果要分别指出三地的主要原因,则A地为“过度开垦”,B 地为“过度放牧”,C 地为“不合理灌溉”。自然灾害的分布及成因也有类似特点,比如“我国东部地区旱灾多发”与“华北春旱、长江中下游地区伏旱”的原因分析,答案差别就很大。

二、时间上的变化性与动态分析意识的形成

区域性的本质是同一区域内的一致性和不同地理空间的差异性,多强调静态的空间地理特性。但是任一区域的地理环境总是处在不断发展变化的过程中,不同时间段内,各要素及地理环境会呈现出不同的特点,这就是地理环境的动态变化性。就自然环境而言,随着地质运动、生物的出现与演变,地理环境会随之发生翻天覆地的变化;水体、大气等要素的运动和变化,伴随着某些地理过程的发生和整个地理环境的形成。就人类活动而言,人类的出现深刻而持续地影响着地理环境。随着人类开发、利用自然环境水平的提高,区域内的人口、科技、产业结构、城市、人地协调情况等等都会呈现出随时间变化的特点,区域也会有明显的阶段性差异。

与自然要素相比,区域内的后天性要素更易发生变化。比如产业转移,就是不同区域内的某些区位条件对某类产业的影响程度会随时间的变化而变化,进而使得这些产业的选址位置发生了较大范围的转移。以钢铁工业为例,早期钢铁厂选址表现为移铁就煤型(如鲁尔区、匹兹堡);随着能源利用技术的不断提升,用煤量大减,钢铁厂就表现为移煤就铁型(如鞍钢、马钢);再后来,随着交通条件的改善,运费降低,钢铁厂更倾向于市场指向型布局(如宝钢)。总体而言,随着科学技术的发展与人地协调观念的深入人心,市场、科技和信息通畅度对企业选址的影响有所上升,而原料、劳动力数量的影响有所下降,主要交通干线对产业一直都有较强的吸引力,即所谓“三强两弱一吸引”。区位条件及区域的动态发展变化问题是浙、沪两地新高考的热点之一。

例2 (由浙江选考题改编)图2、图3为美国局部地区图,完成(1)(2)两题。

材料:美国东北部的大西洋沿岸是殖民者最早登陆的地区。19 世纪中叶以后,五大湖周边地区的工、农业快速发展起来。二战以后随着西部的新兴工业兴起,人口、资金开始向太平洋沿岸聚集,图2 中的农业带也随之形成。

图2

图3

(1)匹兹堡附近有优质大煤田,但19世纪中叶以前,未发展成为大型钢铁工业基地,简述其原因。

(2)说明图2中新农业带的形成反映了当地哪些区位条件的变化。

第(1)题,19 世纪中叶以前,匹兹堡附近地区虽然发现了大量煤矿,但距铁矿较远,运河、铁路尚未建成,水陆交通不便;此外“现代化”的炼钢技术尚未掌握,故无法发展成为大型钢铁基地。第(2)题,新农业带所在地区夏季干旱,平原面积狭小,早期的人口稀少,种植业难以发展,只能以畜牧业为主。二战以后,加州沿海新兴工业迅速发展,人口开始向此地聚集,城市也逐渐增多,水果、蔬菜、花卉、粮食等农产品的需求增大;随着北水南调工程的实施、交通条件的改善,此地光热充足等优势发挥了出来,于是形成了水果、灌溉农业带。

由于地理要素、事物的发展过程具有明显的时间变化特性,我们在教学中要培养学生用动态、变化的眼光看待地理事物的形成过程、特点、存在的问题及对策。不同的区域发展阶段,考虑的主要区位因素就要有所不同(如2016年上海卷第26、27、31题)。因此,试题材料中的时间、地点、程度修饰词等信息对解题有着重要的指向性作用,在阅读图文材料时要对这些信息特别敏感,明确审出问题所指的是某一特定时刻的静态地物分析,还是某一时间段内地理事件的变化状况,确保分析和答题的方向不出偏差。

三、成因上的综合性与综合思维素养的养成

人类生存的地理环境是一个由众多地理要素组成的综合体,某一地理要素会对其他要素乃至整体产生影响,其他要素同时也会影响这一要素,因而地理环境是一个统一的整体系统。地理事物的形成与分布、区域特点形成主要原因的探讨与甄别、区域发展条件的评价与比较、存在的问题与解决,都有若干因素在起作用。这一特点要求我们在认识一个区域的地理环境时,不仅要关注每个要素,更要把它们作为统一的整体,用整体性思想综合地探究这些组成要素以及它们的空间组合,即所谓的要素综合、区域综合和时空综合。

地理思维特别强调因与果之间的逻辑关系,这种逻辑关系可以是串联式的递进关系,但更多还是并联加串联式的多因子相互影响关系。这就需要我们从共性与个性、横向与纵向、自然与人文、优势与劣势、人与地的协调等多方面去综合思考和分析,才能全面、科学地得出结论。综合思维是地理核心素养的重要组成部分,也是学习地理的主要难点之一,因而成为高考命题专家用以区分学生地理素养的重要着力点之一。

例3 (2020年7月浙江选考第28题)阅读材料,完成(1)(2)两题。

材料:西欧是世界上重要的天然气输入地区。德国是天然气进口大国,92%的天然气需要从国外进口。目前俄罗斯、德国等国家正在图4中甲、乙两地间新建天然气输气管道。图4为欧洲部分地区略图。

(1)简述西欧大量输入天然气的主要原因。

(2)与北海相比,评价在波罗的海建设天然气管道的自然条件。

综合思维素养层次较低的学生主要表现为答题思路狭窄、思考不全面等,他们常常把某一或某些方面写得非常详细而其他重要方面考虑不到或分析不出来,这是综合题失分的最重要原因之一。比如第(1)题,多数学生只从供给关系而没有从人地协调等角度思考天然气作为能源的优点,造成答案不完整。第(2)题,许多学生只从波罗的海比北海具有的优势出发,生拉硬拽地凑出三点答案,而忘记“比较、评价、分析、影响”类问题一般都要从优、劣两个方面建构答题框架,失分也就在所难免。

图4

地理要素和区位因素是可寻的,它们之间的相互影响也是可推导的。根据这一特性,我们可以针对某一类地理问题,通过建立分析模型的方法帮助初学者在一定程度上快速提升综合思维能力。比如例3 中的第(2)题,两地工程建设的比较其实就是施工难度、成本和工期长短的比较,依据当地的地、气、水、土、生等自然要素对施工的正反面影响,就能构建起有效的答题框架(见图5)。当然,这种答题框架仅是建立在地理原理基础上的一般性分析模型,具体结论还要因地而异,因材料而取,因设问而定,但对初学者而言还是具有基础性的意义。需要强调的是,尽管地理问题需要综合分析和全面思考,但在表述结论时还要提醒学生不必面面俱到,而要在一系列分析和比较的基础上,依据设问的分值选取最重要、最典型的影响,进而得出最精练的答案。

图5

综上所述,学科特点和内容决定了教与学的方法,地理素养的考查需要我们在教学中回归地理学科基本特点和主干内容。地理学科除上述特点外,还有诸如文理兼具、学科综合性强、重实践等很多其他特点,同样要求我们在地理选考教学中有针对性地领悟和总结出不同的策略和方法,才能高效教学,精准解题,最终帮助学生获得理想的成绩。□◢