汶川强震区“8·20”登溪沟泥石流发育特征与致灾机理研究

宁 友 云,刘 波,文 强

(1.汶川县自然资源局,四川 阿坝州 623000;2. 西南交通大学地球科学与环境工程学院,四川 成都 611756)

1 概 述

“5·12”汶川大地震之后,强震区的地质灾害逐渐从崩塌、滑坡灾害为主转为以泥石流灾害为主。相关研究表明,强震区地质灾害受地震影响的持续时间可达20年之久[1]。因此,为了预防和减少震后泥石流,对其进行有效评价十分迫切。震后泥石流一般是由极端暴雨诱发,并在陡峻的地形、坡面和沟道侵蚀这些因素的综合作用下产生的[2]。相比于震前,震后泥石流的降雨阈值明显降低,但随着时间的推移,其降雨阈值在不断地回升[3-4]。2019年8月20日3时,在持续暴雨作用下,登溪沟暴发泥石流,在完全淤满登溪沟大坝后,迅速沿沟道向下延伸,其巨大的瞬时流量溢出防护堤,摧毁了周边约10栋房屋,携带大量固体物冲出沟口,在沟口形成一个250 m×150 m的堆积扇,其扇形前缘向前挤压岷江。结合遥感影像发现,其活动期仍在进行,如果不采取进一步措施,仍然潜在很大的威胁。

2 登溪沟基本特征

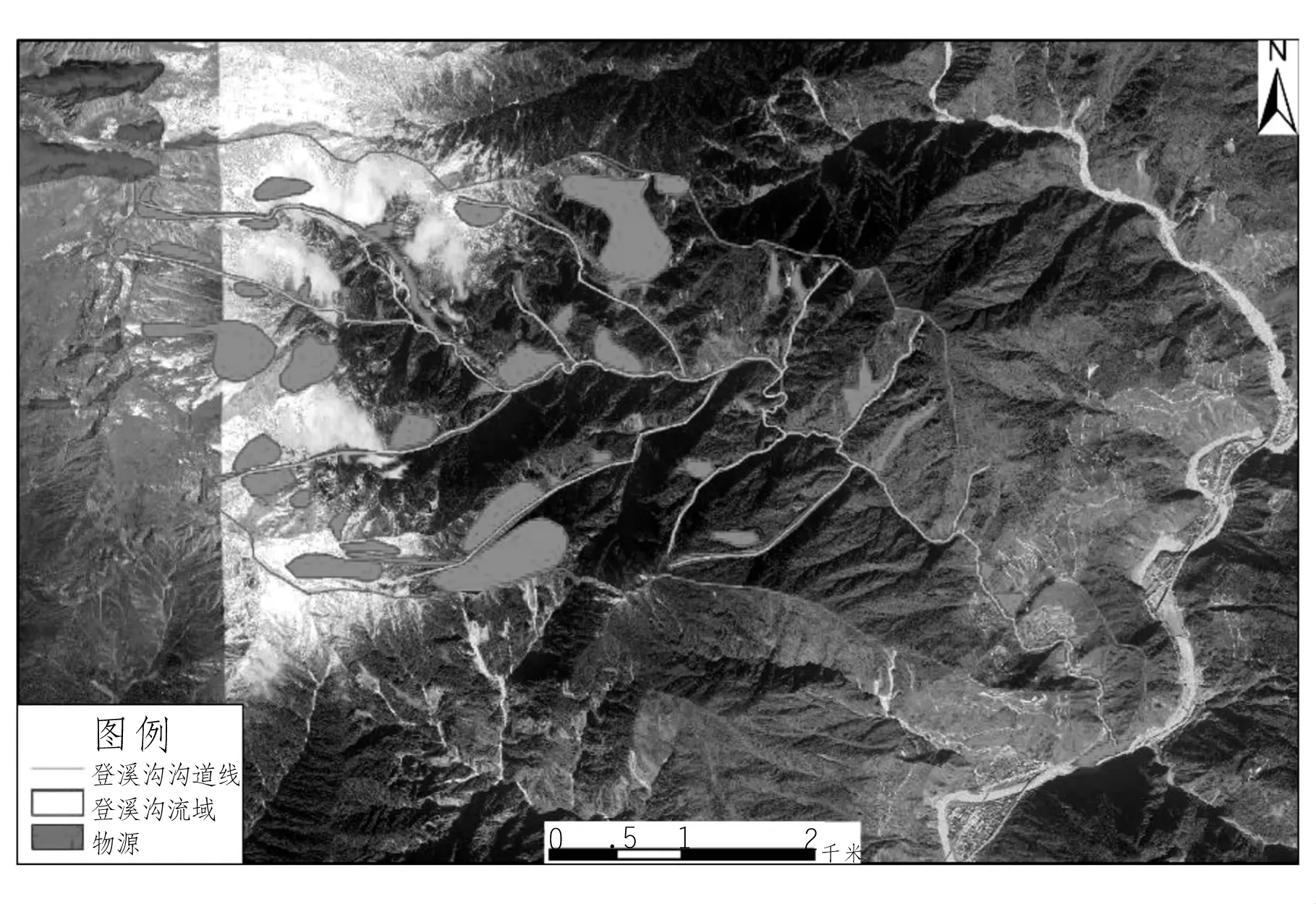

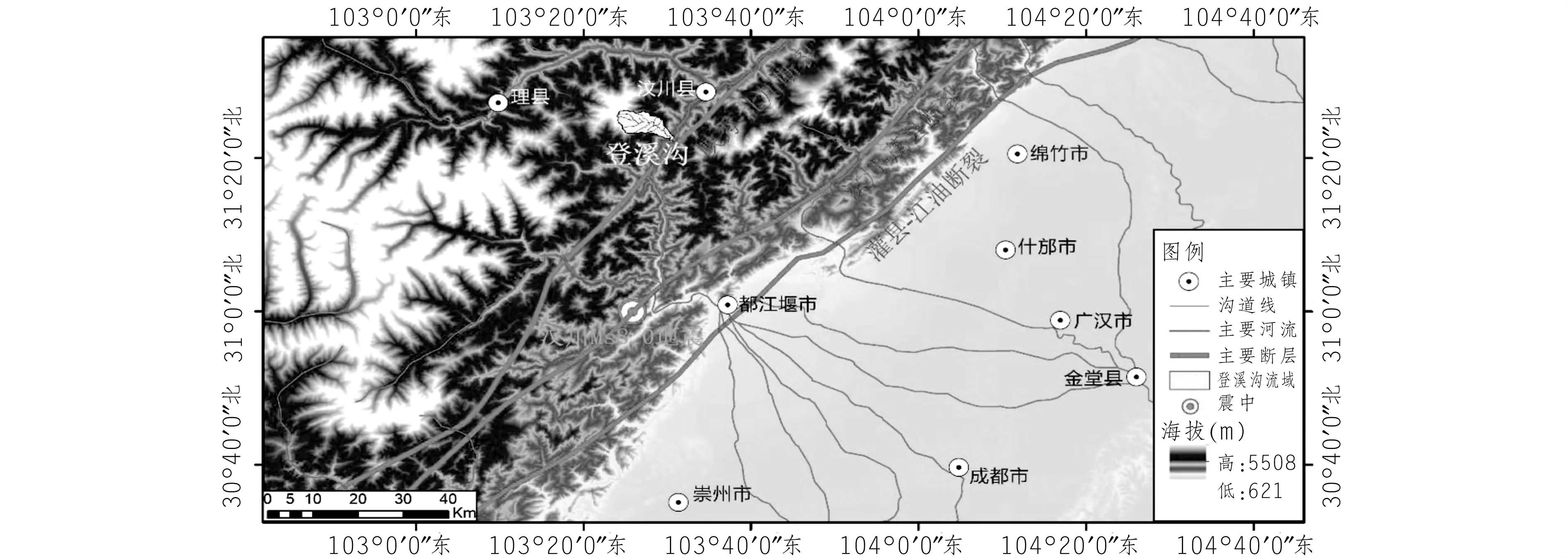

登溪沟位于汶川县绵虒镇三官庙村,距绵虒镇约2.0 km,沟口地理坐标为东经103°30′42″,北纬31°22′13″。都汶高速公路和G213国道从堆积区前缘经过。如图1所示,登溪沟流域形态呈窄扇形,流域面积43.74 km2,流域主沟长度16.07 km。流域内水系呈树枝状分布,最高点位于流域北西侧山脊部位,高程4 893 m,最低点位于登溪沟沟口,高程1 203 m,相对高差3 690 m,沟域内发育有10条支沟,流域平均比降约229.62‰。

松散固体物源量约2479.50×104m3。

图1 登溪沟流域形态卫星平面图(来源于Google earth)

登溪沟流域处于九顶山华夏系构造带,登溪沟流域地形总体上属深切割构造侵蚀低山和中山地形,流域内地形陡峻,地形临空条件发育[5]。对研究区影响最大的是映秀-北川断裂带,断面倾向300°~315°,倾角20°~71°。流域位于龙门山地层分区与马尔康地层分区的接触带,由于受多次构造运动,岩性破碎,地质构造较复杂,崩塌、滑坡等不良地质现象较为发育。

图2 登溪沟构造特征

登溪沟流域地形总体上属深切割构造侵蚀低山和中山地形,流域内地形陡峻,地形临空条件发育,流域内崩塌、滑坡、不稳定斜坡等不良地质现象的发育为泥石流松散固体物源的汇集提供了有利条件。沟内水流湍急,且动态变化较大,具陡涨陡落的山溪沟谷特征。流通堆积区长约3.4 km,平均宽约60 m,平均堆积厚度约3 m。冲积扇区的堆积厚度3~12 m左右,扇区泥石流堆积物方量约3.8×105m3,挤压岷江成凸岸。

3 登溪沟“8·20”泥石流暴发特征

登溪沟由典型的震后泥石流沟发展为危害性大、规模大、频率高的泥石流沟。这些震后泥石流在起动方式、破坏过程、堆积过程、泥石流强度和频率等方面具有共性[6]。

3.1 持续时间长

根据汶川震后泥石流的统计,一般泥石流的持续过程小于1.5 h,而登溪沟泥石流的整个过程持续时间约3 h。尽管泥石流持续时间的长短与泥石流的流域面积有关,但最主要还是由于沟内物源丰富且累积降雨量充足。

3.2 堆积距离长

登溪沟“8·20”泥石流还有一个典型特征是其流通区不明显,除了部分泥石流冲出沟口,仍有大部分泥石流堆积于主沟道内,登溪沟的流通堆积区长度约3.4 km。

3.3 流量放大效应

一般采用一次冲出量和峰值流量来判断泥石流强度,根据现场调查测量,登溪沟在“8·20”泥石流事件中的冲出量超过3.8×105m3,峰值流量约407.54 m3/s,重度为1.75 g/cm3。由于登溪沟的沟道卡口较多,泥石流在这些地方容易形成暂时的堵溃,根据规范,对这种堵溃进行了系数的放大。对于登溪沟,当堵塞系数取值为2.5时,计算结果与现场调查结果较为吻合。因此,汶川地震和随后的滑坡堆积物明显放大了泥石流的规模。

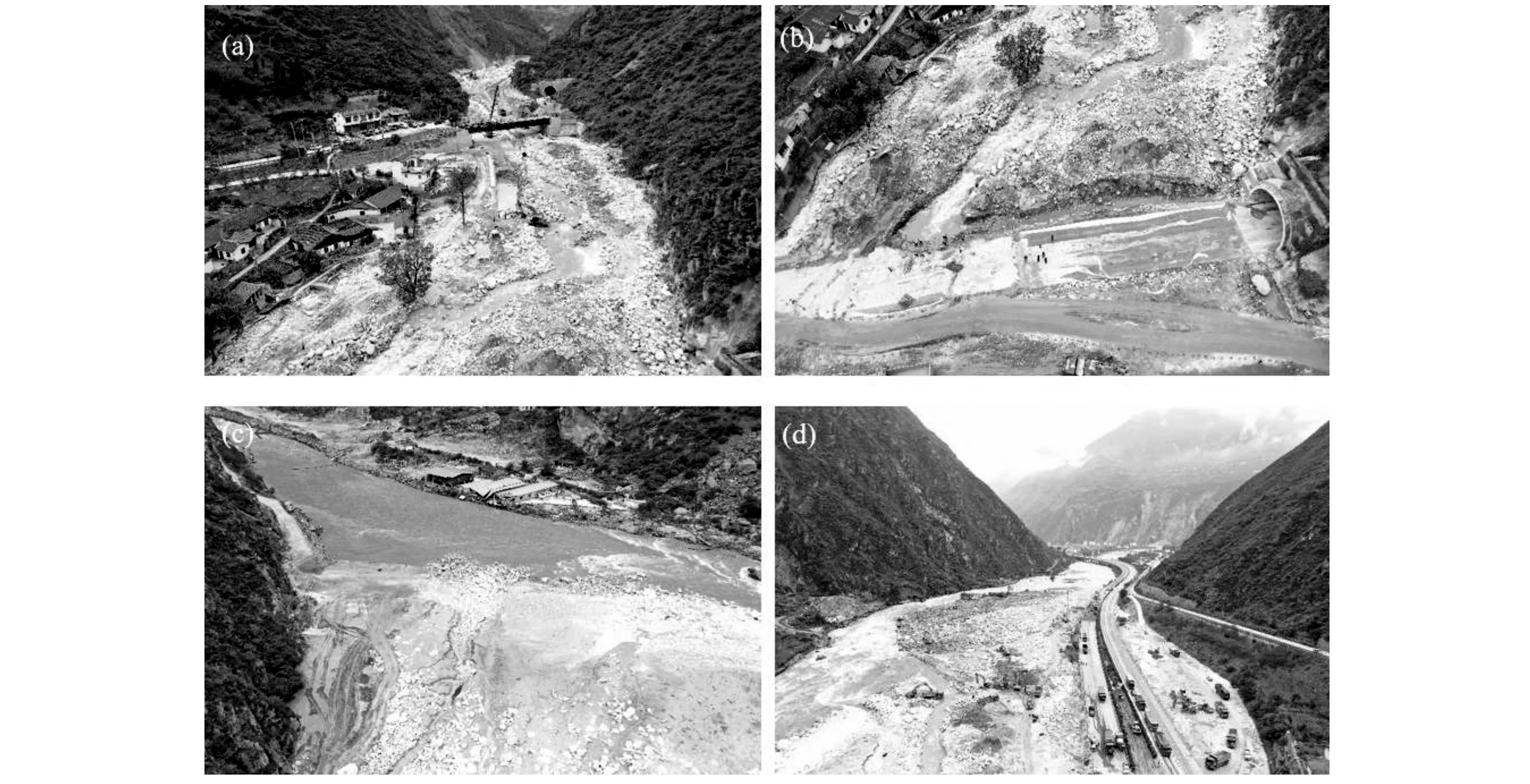

图3 登溪沟“8·20”泥石流的四个灾害链群

3.4 灾害链效应

汶川强震区由于山高谷深,因此,大多数村庄坐落于较为宽缓的泥石流老堆积扇上,同时公路线路也难免会跨过泥石流沟口。震后泥石流的灾害链效应已被广泛验证[7]。登溪沟其独特的地形地貌特征,沟口泥石流的排导槽顺原沟道拐弯,且下方国道跨过泥石流排导槽沟口。同时,国道G213在登溪沟沟口以高架桥方式斜跨岷江,与登溪沟流动方向斜交。

登溪沟的灾害链主要包括以下模式:

(1)泥石流峰值流量过大—溢出排导槽—冲毁两侧建筑物;

(2)泥石流冲出的固体物携带巨大的冲击力冲毁沟口公路—向岷江对岸堆积—冲毁沟口的高速公路;

(3)泥石流挤压河道—岷江水位雍高、流速增大—冲毁下游其他地区建筑物;

(4)泥石流阻断河道—形成一个临时堰塞湖—岷江向上游回水并淹没上游的建筑物。

这些灾难链如图3所示。许多建筑物被泥石流掩埋和冲毁,包括房屋、道路、农田。

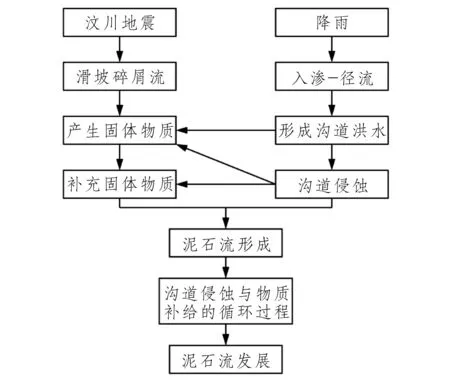

4 登溪沟泥石流成灾机理

一般来说,泥石流形成的三个先决条件是陡峭的地形、丰富的松散物质和强烈的降水[8]。然而,这些因素对地震后泥石流的形成起着不同的作用。由于登溪沟泥石流在“7·10”和“8·20”两次群发性泥石流事件中一次性冲出规模大,且十分典型,因此,本文以登溪沟为例,对震后泥石流进行研究。通过野外调查和遥感解译,我们认为登溪沟泥石流是地震和局部强降雨共同作用的结果(图4)。前者是泥石流形成的基本条件,提供了丰富的松散固体物质,后者则是携带这些物质的触发因素。

图4 登溪沟泥石流形成过程

4.1 地震与物源

一般认为地震对泥石流的影响主要是产生丰富的松散固体物质,从而为泥石流的长期活跃提供物源。但这种理解也带来一个问题,为何这类泥石流在保持高频的同时还有如此丰富的冲出物质。通过野外调查和遥感解译,地震对泥石流的影响包括两个方面。第一个方面是2008年5月12日,汶川地震发生后,产生大量滑坡和碎屑流,这些物质堆积在沟道内,在临界暴雨条件下很容易滑动。另一方面,地震可使山体深层破碎,由表及里在岩体中形成强破碎带、中破碎带和微破碎带,这些破碎带主要出现在山脊或山体突出部位。这些破碎的山体(简称震裂山体)在暴雨等诱发因素下,可以持续性产生破坏,源源不断地为泥石流的发生补给物源。

4.2 降 雨

降雨是地质灾害的主要诱发因素,降水的入渗既可增加坡体自重,又会降低土的抗剪强度[9]。暴雨的作用可以分为持续性暴雨和峰值降雨,由于地理位置的不同,降雨量具有明显差异。汶川县森林覆盖率为56.9%、岷江出境流量超过2 300 m3/秒s,在土壤饱和度较高,前期降雨量较大的情况下,山洪泥石流更容易爆发。据汶川县气象部门统计,2019年入汛以来,盆地西部和川西高原降雨普遍偏多5成以上。而地处川西北高原与川西盆地交界处的汶川,境内分布着漩口至映秀的“映-漩暴雨区”,降雨也超过多年同期。汶川县水磨镇白石村累积降雨量为764.7毫米,超出汶川多年平均降雨量。过大的累计降雨量导致当地的山体、土壤被反复浸泡,反复曝晒,很容易出现灾害。

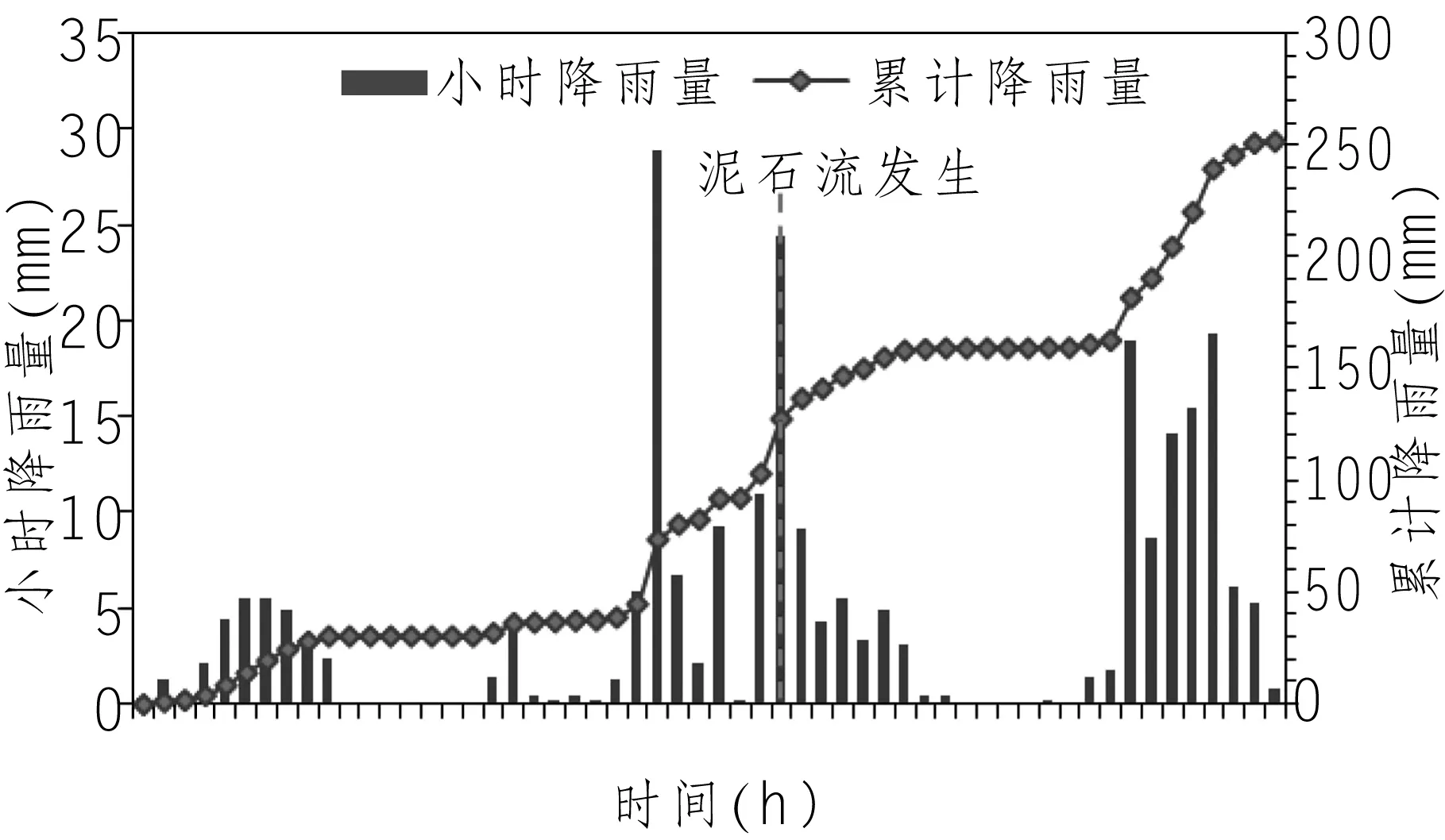

据都江堰地面气象站数据(图5)显示,引发“8·20”汶川山洪泥石流灾害的暴雨自8月19日20∶00时至次日9∶00结束,最大小时雨强为19日21∶00降雨达28.5 mm,累积降雨量165.3 mm。20日凌晨3时爆发泥石流,泥石流激发小时雨强为24 mm。泥石流爆发前的累积降雨量为117.6 mm。因此,汶川地震后随着时间的推移,泥石流启动降雨阈值逐渐升高,但目前还远没回升到震前水平。震前数据表明,汶川区域泥石流发生的前期累积雨量320~350 mm,泥石流发生的临界雨强为55~60 mm/h。汶川强震区当前的阈值约为震前的1/2。

图5 研究区“8·20”泥石流降雨量

4.3 治理思路

由于本次泥石流冲出规模较大,沟口受影响居民达10户46人,且国道G213和都汶高速公路从沟口通过。因此,登溪沟治理工程采用“以拦固为主,排导为辅”的治理思路。可选择有利部位修建拦固工程,拦挡大部分物源。此外,在沟口处设置单边防护堤对拦砂坝排出的细颗粒物质和水流进行归流排导,保护下游居民安全。

5 结 语

登溪沟是汶川强震区“8·20”泥石流事件中典型的由暴雨诱发的大型灾害性泥石流,持续时间达3 h,堆积长度达3.4 km,在沟口形成四个典型灾难链,给沟口建筑、居民、公路及岷江上下游都带来了严重影响。

登溪沟泥石流的形成主要受强降雨和地震影响,地震为登溪沟泥石流提供了充足的物源,降雨诱发泥石流的启动,在运动过程中将沟内固体物质不断带走,最终发展为灾害性泥石流。笔者在充分现场调查的基础上,结合遥感卫星影像,从地震、降雨、物源和沟道侵蚀等方面揭示登溪沟泥石流的形成和发展过程,可提高对强震区泥石流的认识,有助于对其形成更为科学的治理方案,从而达到更为有效的治理效果。

——以日本经典文学《金阁寺》与电影《火烧金阁寺》为例