出走季:流量知识分子的媒介地理图景建构

孔亮

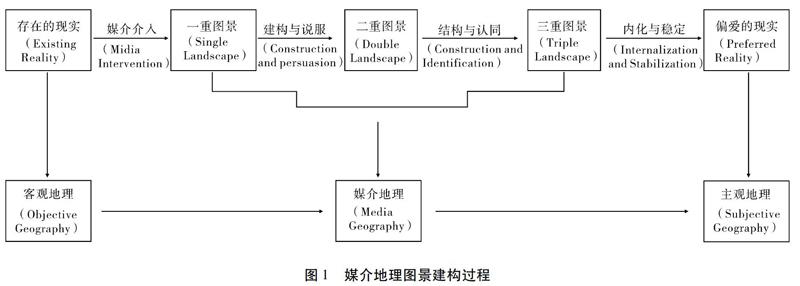

摘 要:本文着重探讨数字传播时代下,以主持人身份存在于互联网音视频节目中的知识分子通过建构三重不同维度的媒介地理图景,实现与受众之间的信息与认知交换。通过引入媒介地理学视角,推导得出客观的“存在的现实”转变为经过主观加工后的“偏爱的现实”的过程模型。

关键词:知识分子;媒介地理图景;出走

中图分类号:G222.2 文献标识码:A 文章编号:1672-8122(2021)03-0037-04

“电影发明以后,人类的生命比起以前延长了至少3倍。”杨德昌在电影《一一》中借角色“胖子”之口传达出,看电影的人通过体验由媒介创造出来的他人的生命历程以延长自身生命长度的观念。媒介不单单延续着人类的生命长度,也在拓宽人类的认知限度,積聚能量密度。从口语传播时代、文字和印刷传播时代、电子传播时代,到以互联网为代表的数字传播时代,人类一直在通过媒介认知视线范围以外的世界,亘古未变,而经由媒介呈现出来的地理图景也在对客观地理世界进行重构。流量知识分子,是笔者在拙作《博弈与共谋:知识分子的媒介化适应与主体性重建》中提出的概念,意指在数字传播时代打破了“媒介化程度”与“主体性丧失”之间正相关性的铁律,作为主持人角色存在于互联网音视频节目中的知识分子。他们正在通过一场场“出走”完成对媒介地理图景的建构。

人类对于由视觉获取到的信息总是贪婪的。为了看到更多未知的世界,我们把交通工具的迭代视为每一次技术革命的重要成果,人类的行走半径由此扩大。基于过去几个世纪内人们穿越相同距离所需时间的急剧减少,距离似乎正在失去意义的现实,故有学者提出“时空收敛”的概念。他选取从乘坐马车、火车到飞机在伦敦和爱丁堡之间旅行所需时间的数据搭建了一个时空收敛模型,甚至精确计算出1776~1966年两个城市之间的平均收敛率为每年29分钟。然而,这丝毫没有填满人类对更为广阔的地理图景的阅读欲望,或缓解对欲望渴求的焦虑。而大众媒介,尤其是互联网的介入,“极大地推动了空间复苏、景观转向和地方觉醒,同时又使得人类的空间感由实境转向虚境,由时间模式转向空间模式,由直接的亲身体验转向间接的媒介体验”。互联网所鲸吞的数据及由数据堆砌而成的媒介地理图景极大地拓宽了人类的认知边界,但人们对于谁建构了这些媒介地理图景、这些建构者怎样看待和处理这个世界、他们能否打破“我”的认知地图再把它重新拼凑并扩大其版图又萌生了新的兴趣和需求。流量知识分子的“出走”便在这种需求中诞生。梁文道在《一千零一夜:出走季》的宣传片中这样解释自己的“出走”:“所有的旅者也都是读者,因为阅读和旅行其实是同一种姿势。打开全部的感官,并且认真地消化和思索自己的见闻。出走,就是为了要做世界的读者”。那么,他们是如何通过“出走”来建构媒介地理图景的呢?

一、以无声建构的一重图景

阐释“变”的哲学在米利都学派和毕达哥拉斯学派之后迎来了高峰,爱菲斯的赫拉克利特为后世留下了“人不能两次踏进同一条河流”的名言。从“变”的哲学视角看,一个人,哪怕停留在同一处风景前,只要时光流逝,眼前即是每一帧各不相同的地理图景。这似乎为媒介介入“存在的现实”提供了解释力,即只要开始记录世界,所呈现的媒介地理图景都是一种新的经验,这其实是十分诡辩的一套说辞。但我们都会承认,如果记录者的视角开始更多地介入记录世界的过程,那么他眼中的地理图景和其他人眼中的地理图景的确是不一样的。经由记录者的记录而呈现在媒介上的图景如镜像一般反映记录者眼中的世界,同时,镜面有边框,媒介也有边界,这种以有限视角来呈现局部空间景观的方式,其自身所具有的多义性已足够让即使是空间亲历者也能产生陌生感。而在这种带有陌生感的“拷贝现实”之上,我们会忽略“拷贝现实”的主观性,而保留“那就是现实”的客观错觉,进而对这种媒介地理图景生成全新的意义。一重图景就在这种既存现实的客观与媒介介入的主观、拷贝现实的客观与图景解读的主观的主客观的杂糅过程中得以建构。

《一千零一夜》每期节目的开头都是一组空镜的剪辑,如北京夜晚街角处的便利店、火车站广场上被飞虫环绕的路灯、胡同口侃侃而谈的老人、安贞门地铁站的出口、地坛公园铺满落叶的路面等,这些带有鲜明地域符号的地理图景在节目中以“去日常化”的方式被受众重新接受。换言之,在一重图景中,作为主持人角色的梁文道并没有强势介入这一建构过程,而是以一种无声的方式悄然拉开了以“出走”建构媒介地理图景的序幕。

二、以说服建构的二重图景

一重图景与存在的现实之间如同镜与像的关系,它以有限的视角呈现客观世界的局部空间。同时,呈现在媒介上的地理图景往往是真实与想象的结合。“真实的信息由地理来承载,如当地的人口、气候、风土与人情;而想象的信息则总是由媒介来承载,如当地的文化、信仰、记忆与历史。”无论是真实还是想象,基于这些信息、数据、知识之上的认知才是一重图景的主要意涵。这种带有强烈个人色彩的认知会在接下来的建构过程中被印证、被推翻、被补充,而带来这种印证、推翻、补充的正是在建构二重图景中进行说服的、作为主持人角色的流量知识分子。应该说,二重图景的建构是整个媒介地理图景建构过程中最重要的一部分,它像一块透光度不高的玻璃,挡在一重图景前,在二重图景中我们既可以看到流量知识分子强势介入后带来的所有信息,也依然可以模糊地看到一重图景中属于个人建立在真实与想象基础上的认知。许知远在《十三邀》第三季“寻找谭嗣同”的节目中,通过连结浏阳(志学之年所在)、长沙(创办新式学堂的据点)、上海(结识维新同仁)、北京(变法失败的就义地)这四个地理空间,勾勒出谭嗣同短短33年的生命历程和行走轨迹。谭嗣同出生于北京烂漫胡同,就义于菜市口,相距不过400米,这种巨大的时空张力使谭嗣同的一生充满戏剧性,也使这期节目在媒介地理图景的建构过程中有着不同寻常的空间跨度和历史纵深。在节目开头处,许知远在白板上勾画出谭嗣同一生重要的时间和空间节点,说服拍摄团队“空间完成”这期节目,这是许知远建构二重图景的开始。在接下来的节目中,许知远通过与复旦大学哲学系教授、上海史专家李天纲谈论和描绘谭嗣同进入上海地界的线路图(南外滩下船—福州路墨海书馆买书—听京剧、评弹等),以及节目最后在浏阳谭嗣同墓前的一段对话式的自白,完成了一次为建构二重图景的真切、有力、灵动的说服。

一方面,说服可以通过真实的身体行走完成;另一方面,即便是在固定场景中,如演播室,媒介地理图景建构者同样可以通过语言描述和空间想象实现精神“出走”。《圆桌派》是窦文涛在“看理想”频道的标签节目,宣传海报上印有“和文化人说文化,和会聊天的人聊天。文涛组局,谈天说地,活色生香”的宣传语。了解该节目的朋友自然对嘉宾、节目架构、主题等不陌生,但从宣传语中我们依然可以捕获关于节目主体的这样一些信息:具有某种文化标签、表达讲究虚实策略、跨文化地域明显、有较丰富的生命体验或对世事有洞察等。节目开始时,窦文涛燃香沏茶,而一个个跨越时空、活灵活现的地理图景伴随着茶香青烟在四个人的对谈中被建构。这种具有高度“火炉旁的媒介作用”色彩的传播方式极大提高了二重图景的建构与说服效率。甚至可以说,我们对纽约这座城市,尤其是位于纽约第五大道82号大街的大都会博物馆的认知很大程度上来自于陈丹青;而在日本打拼多年、目前在新宿经营歌舞伎町的李小牧成为我们了解日本社会状况、捕捉日本时代情绪、对比两个东方文明差异的参照系。凡此种种,不一而足。

要说明的是,对于媒介地理图景有形或无形的建构最终都指向“地方”的归类和“地方感”的形成。我国研究媒介地理学的集大成者邵培仁认为,“地方”是媒介地理学的核心概念,它是一个比空间更有意义、更具情感的概念。换言之,相比人口、气候、风土与人情等由地理承载的真实的信息,由媒介承担的文化、信仰、记忆与历史等想象的信息虽然已经具有情感色彩,但这种情感很难直接触动接受者,因为一旦这些集体记忆失去个体的讲述,尤其是我们信赖的个体,那些都“与我无关”。因此,与我有关的地方是它渗透我们的日常生活,为生活提供意义。地方是非常“有生命”的。对于“地方”的理解,学者约翰·阿格纽从三个维度进行了说明:一是“地方”,即从事某一行为的地方,如城市;二是“位置”,置于广义社会关系的地方,如与国家政治或全球经济发展相关的城市位置;三是“地方感”,指地方的主观维度。而“地方感”,具體说来,是指“一个地方的特殊性质,也指人们对于这个地方的依恋与感受。前者强调这个地方的物理形式或历史特性,使它成为具有特殊意义或值得记忆的地方;后者则强调个人或整个社区借由亲身经验、记忆与想象而发展出来的对于地方的深刻依附,并赋予地方浓厚的象征意义。因此,形成地方感涉及客观与主观两方面。地方感是一个包含复杂层次的心理机制,其产生原因也多种多样”。我们把《十三邀》“寻找谭嗣同”中的“上海”这一媒介地理图景代入上述概念,或许可以重新得出作为“地方”和“地方感”存在于媒体上和被建构于接受者脑海中的上海:甲,华东一座城市,长江入海口南岸;乙,1843年开埠,最早形成英美法租界,东西方文明在此交汇;丙,维多利亚时代各种各样的新发明无时差地进入上海,知识结构的差异使年轻的谭嗣同感受到了巨大的冲击;丁,“当时的上海,西学,只要你去感受,你会感受到,你都能拿到”。可见,对谭嗣同而言,尽管只待了短短数月,但作为“地方”的上海已经对谭嗣同产生了强烈的“地方感”,他得以广交各类维新人士,各种新知冲击而来,他开始构思自己日后最重要的维新思想著作《仁学》。而作为被建构和被说服对象的接受者也开始重新定义“上海”在特定历史时空的形象,并丰满我们对这一城市的认知。在此基础上,作为主持人角色的流量知识分子在二重图景和整个媒介地理图景的建构中已经基本完成了主体性介入,开始隐退,而他们以自己的知识结构为矛向接受者的盾发起冲击,让接受者自身知识体系中的各部分或被印证、或被推翻、或被补充,总之,两股力量正在拮抗,以期形成新的、能被自己认同的知识版图。

三、以隐退建构的三重图景

经过无声建构的一重图景、说服建构的二重图景后,整个媒介地理图景的建构行进到最后一步,即隐退建构的三重图景。隐退,是指知识分子隐去正面说服,再次退居幕后,但这并不意味着说服力量或建构过程的消失。如上文所述,在三重图景的建构中,拮抗是状态,而认同是目标。认同当然不单单指认同流量知识分子通过“出走”建构起的一系列媒介地理图景以及负载于图景之上的种种,也可以理解为认同自己固有的地理图景而再次强化知识体系,因此,这里的认同可以理解为“被说服”,换言之,被他人说服或被自己说服。中国人民大学新闻学院胡百精在其代表作《说服与认同》中对新、旧修辞学的关系进行了探讨,他认为,“旧修辞学的关键词是说服,强调有意的设计;新修辞学的关键词是认同,其中包括无意识的因素。认同而非说服才是修辞的原点和归宿;在认同和说服的关系上,前者是后者的来源而非反过来”。当然,这里的说服更多是指说服过程,而非说服结果。我们当然承认,只有以对方认同的言说方式才能说服一个人,认同是说服的来源;但我们同样认为,说服过程最终必将导致一种印证与被印证、推倒与被推倒、补充与被补充的说服结果,即我们在建构三重图景中所谓“认同”这一概念。认同意味着身份的确证,作为身份确证和秩序化的产物,“共同体”便在三重图景的建构中产生。胡百精认为,“认同至少存在三个基本来源:信息交流、利益互惠、价值同构或曰意义分享。与此相应,人类社会的共同体亦可一分为三:信息共同体、利益共同体和价值共同体”。换言之,当拮抗的力量逐渐消失,认同开始出现,就意味着接受者被纳入一种“想象的共同体”中,也就意味着三重图景的建构完成。相对于镜子一般的一重图景和透光度不高的玻璃一般的二重图景,三重图景更像是立于二者前的坚固的墙体,已经无法直接看到一重图景和二重图景的信息,但他们依然存在,更重要的是,接受者允许这面墙体在自己的认知世界被建立,继而拓展认知边界,内化和稳定成为新的认知系统,这套系统经由媒介地理图景的建构已经将客观的“存在的现实”转变为经过主观加工后的“偏爱的现实”。

媒介地理图景的建构看似是一个复杂的过程,其实只是知识分子在以互联网为代表的数字传播时代为了满足人们看世界、看理想的需求而有意无意进行的一次“出走”尝试,我们不妨用一个简单的模型来重新梳理媒介地理图景的建构过程(如图1所示)。

四、结 语

笔者始终相信知识分子在互联网时代的“出走”不是一种偶然,他们自觉或不自觉地通过一场场“出走”完成了对媒介地理图景的建构。我们仍将生活在读图时代,新技术革命带来的冲击使虚拟与现实的边界渐趋弥散,站在技术的风口,“出走季”将被吹向何方?

参考文献:

[1]胡百精.说服与认同[M].北京:中国传媒大学出版社,2014.

[2]邵培仁,杨丽萍.媒介地理学:媒介作为文化图景的研究[M].北京:中国传媒大学出版社,2010.

[3]姚佳鑫.媒介地理学——可能那才是城市真实的样子[EB/OL].搜狐网,http://www.sohu.com/a/229744097_483391,2018-04-27.

[责任编辑:杨楚珺]