化学激发剂对再生微粉活性激发研究*

□□ 王朝霞 (山西职业技术学院,山西 太原 030006)

引言

随着我国城市化建设和旧城改造步伐的加快,建筑垃圾产生量逐年增加,体量巨大的建筑垃圾严重破坏生态环境,造成大气和土壤污染。建筑垃圾被称为“放错地方的资源”,目前我国建筑垃圾的处理仍以堆放和填埋为主,资源化利用率不足10%,与欧美等发达国家建筑垃圾资源利用率(90%以上)存在较大差距,建筑垃圾资源化再利用空间巨大。

建筑垃圾中的砖、石、砂浆、混凝土等废料经破碎处理后制成再生骨料,取可代天然骨料生产混凝土及制品[1],这对节约天然资源、降低骨料成本、减少环境污染、促进循环经济发展有着积极作用。在建筑垃圾制备再生骨料过程中,伴随产生或直接加工而成的粒径<75 μm的颗粒,称为再生微粉[2],再生微粉中含有具有潜在活性的组分SiO2和Al2O3,可以作为辅助胶凝材料代替部分水泥使用,发挥其火山灰活性和微集料填充效应,改善水泥基材料的性能[3]。

再生微粉活性激发方式主要有物理激发和化学激发,物理激发是通过机械力粉磨使再生微粉比表面积增大,晶型稳定的α-SiO2转变为无定形态的SiO2,使微粉活性增加;化学激发是通过加入一些化学试剂,提高再生微粉水化硬化能力,生成具有较高强度和水硬性的凝胶体系而增加活性[4]。常用的化学激发剂为碱性激发剂,包括苛性碱、碳酸盐类、硫酸盐类、硅酸盐类、磷酸盐类等。董自修[5]在再生微粉中单掺和复掺碱激发剂制备地聚物基再生材料,以再生材料的抗压强度为判断依据,得出不同激发剂的激发效果依次为:NaOH>Na2SiO3·9H2O>Na2CO3。金彪等[6]使用Ca(OH)2、Na2SO4、CaCl2为激发剂激发再生微粉活性制备蒸压砖,以抗压强度评价激发效果,Ca(OH)2的激发效果最好。王海进等[7]以Ca(OH)2和Na2SiO3·9H2O为化学激发剂激发再生微粉活性后代替部分水泥,两种激发剂均能有效激发再生微粉活性,提高水泥胶砂试体强度。李琴等[8]研究了养护温度对碱激发效果的影响,研究表明,20 ℃条件下,碱激发再生微粉活性最好,养护后砂浆试体孔隙率最低,抗压强度最高。

本文在前期研究的基础上,首先通过气流粉碎机粉磨30 min自制再生微粉,评价再生微粉的物理性能,然后使用化学激发剂NaOH、Ca(OH)2、Na2SiO3·9H2O进一步激发再生微粉的活性,将再生微粉以30%比例代替水泥制备水泥胶砂试体,经20 ℃标准养护3 d、28 d后,以强度检测结果和28 d活性指数评价化学激发效果,以期提高再生微粉的活性,从而增大其利用率。

1 试验

1.1 试验原材料

水泥:某新型干法水泥企业生产的P·O 42.5,水泥的物理化学指标见表1。

表1 水泥物理化学指标

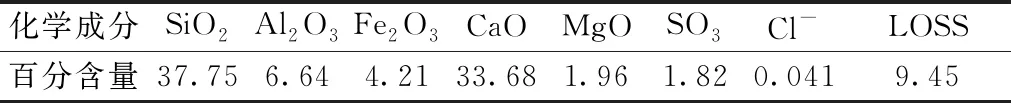

再生微粉:由实验室废弃混凝土试块先经颚式破碎机破碎、再经气流粉碎机粉磨30 min后制得,其化学成分见表2。

表2 再生微粉的化学成分 %

化学激发剂:NaOH、Ca(OH)2、Na2SiO3·9H2O。

标准砂:中国ISO标准砂,每袋净含量(1 350±50)g。

水:自来水。

1.2 试验仪器与方法

气流粉碎机:型号为MQW02。

行星式水泥胶砂搅拌机:型号为JJ-5。

水泥胶砂振实台:型号为ZS-15,成型胶砂试体规格为40 mm×40 mm×160 mm。

标准水泥混凝土养护箱:型号为YH-40B。

微机控制电液水泥压力试验机:型号为YAW-300B。

激光粒度仪:型号为LS-909,干法测试。

X射线衍射仪:型号为DX-2700,扫描角度范围2θ为10°~60°。

扫描电子显微镜:型号为HITACHI S-4800,再生微粉样品经喷金处理后观察。

水泥胶砂试体的成型、养护、破型按照GB/T 17671—1999《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》进行,再生微粉物理性能检测按照JG/T 573—2020《混凝土和砂浆用再生微粉》中规定的方法进行。

2 试验设计

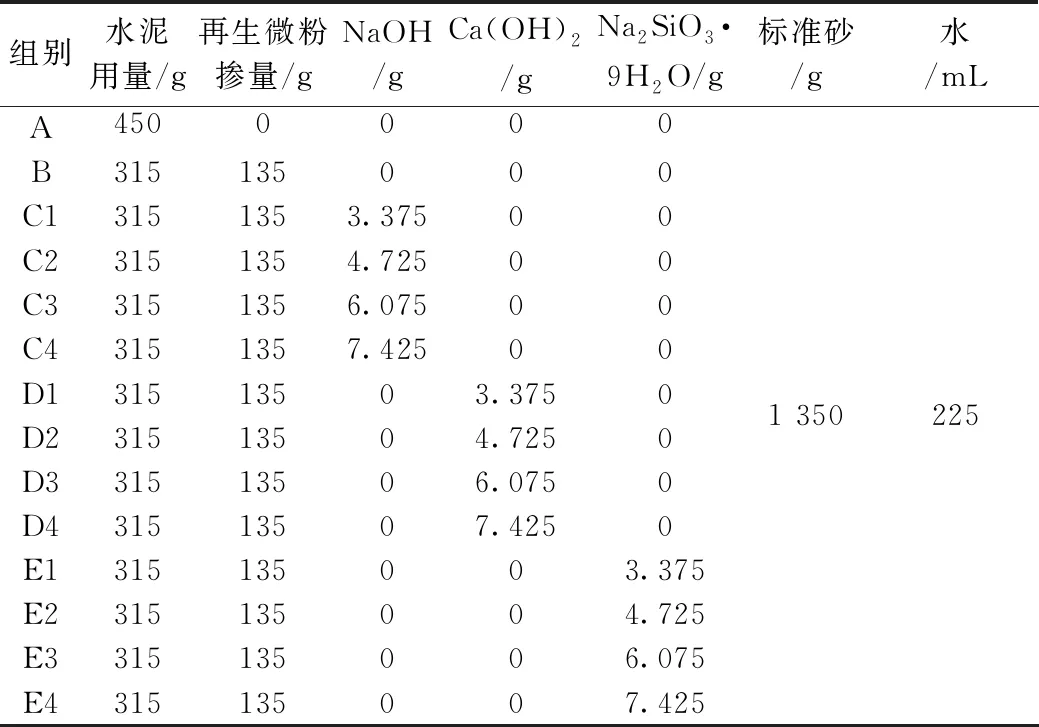

此次试验共设计5组,A组为对照组,全部使用普通硅酸盐水泥作为胶凝材料制备胶砂试体;B组为没有被化学激发的再生微粉,以30%比例取代水泥制备胶砂试体;C组为再生微粉以30%比例取代水泥制备胶砂试体,其中掺入质量分数为2.5%、3.5%、4.5%、5.5%的NaOH激发剂;D组为Ca(OH)2激发剂,E组为Na2SiO3·9H2O激发剂,D、E组激发剂掺量与胶砂试体制备方法同C组。具体试验配比方案见表3。

表3 试验配比设计方案

3 结果与讨论

3.1 再生微粉分析

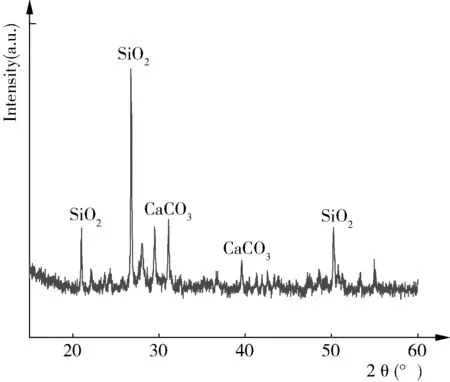

经破碎、气流粉碎机粉磨30 min后的再生微粉的XRD表征如图1所示,从XRD图中衍射峰的强度可以看出,再生微粉的主要成分为CaCO3和SiO2,这与表2中再生微粉的化学成分相一致,其中SiO2主要来自于废弃混凝土试块中的粗、细骨料,CaCO3为水泥水化产物Ca(OH)2与空气中CO2碳化作用而成,二者在一定程度上能促进胶凝材料的水化,提高胶砂试体的强度,为通过化学激发改善再生微粉活性提供了基础。

图1 再生微粉的XRD表征

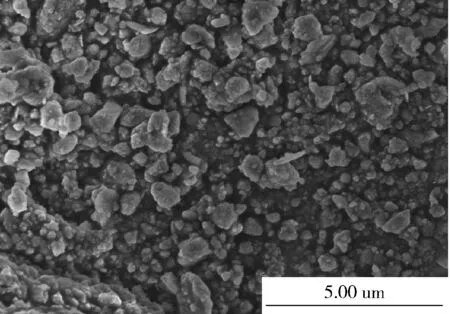

再生微粉微观形貌表征如图2所示,从中可以看出,经过粉磨的再生微粉粒度分布比较均匀,表面棱角被钝化,形状不规则,比表面积得到进一步提升,被水化产物包裹的活性被释放出来。

图2 再生微粉的SEM表征

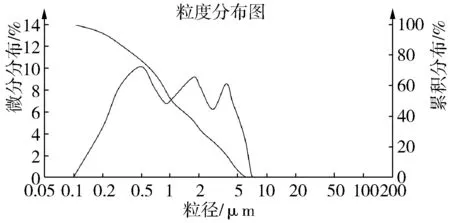

再生微粉粒度分布如图3所示。从粒度分布曲线可以看出,再生微粉的粒径分布范围窄,粒度小,代替水泥使用后,可以使水泥的颗粒级配有所改善,降低内部孔隙率,增大浆体密实度,提高胶砂试体强度[9]。

图3 再生微粉粒度分布图

对再生微粉进行物理性能检测,用45 μm方孔筛负压筛析3 min,筛余百分数为8.5%;按照标准JG/T 573—2020《混凝土和砂浆用再生微粉》附录中规定的胶砂配合比和流动度测试方法进行流动度测试,计算出再生微粉需水量比为103%,流动度2 h经时变化量为36 mm;测试胶砂试体28 d抗压强度值,计算出再生微粉28 d活性指数为73%,对照标准中相应技术指标,可以判定制备得到的为Ⅰ级再生微粉。

3.2 强度结果分析

5组样品3 d、28 d的强度值和28 d活性指数见表4,从表中可以看出,加入碱性激发剂后,再生微粉3 d、28 d强度值虽然没有对照组A强度值高,但均高于未加入激发剂的B组样品,说明碱性激发剂能有效提高再生微粉的活性,这是由于碱性激发剂能促进水泥浆体碱度提高,在碱性环境下,硅酸盐和铝酸盐玻璃体网络中的Si-O和Al-O键发生断裂[10],形成游离态的不饱和活性键,更容易与砂浆中的活性组分发生缩聚反应,形成具有一定强度和水硬性的水化硅酸钙凝胶和水化铝酸钙凝胶,从而提高胶砂试体的强度值。

表4 样品3 d、28 d的强度值和28 d活性指数

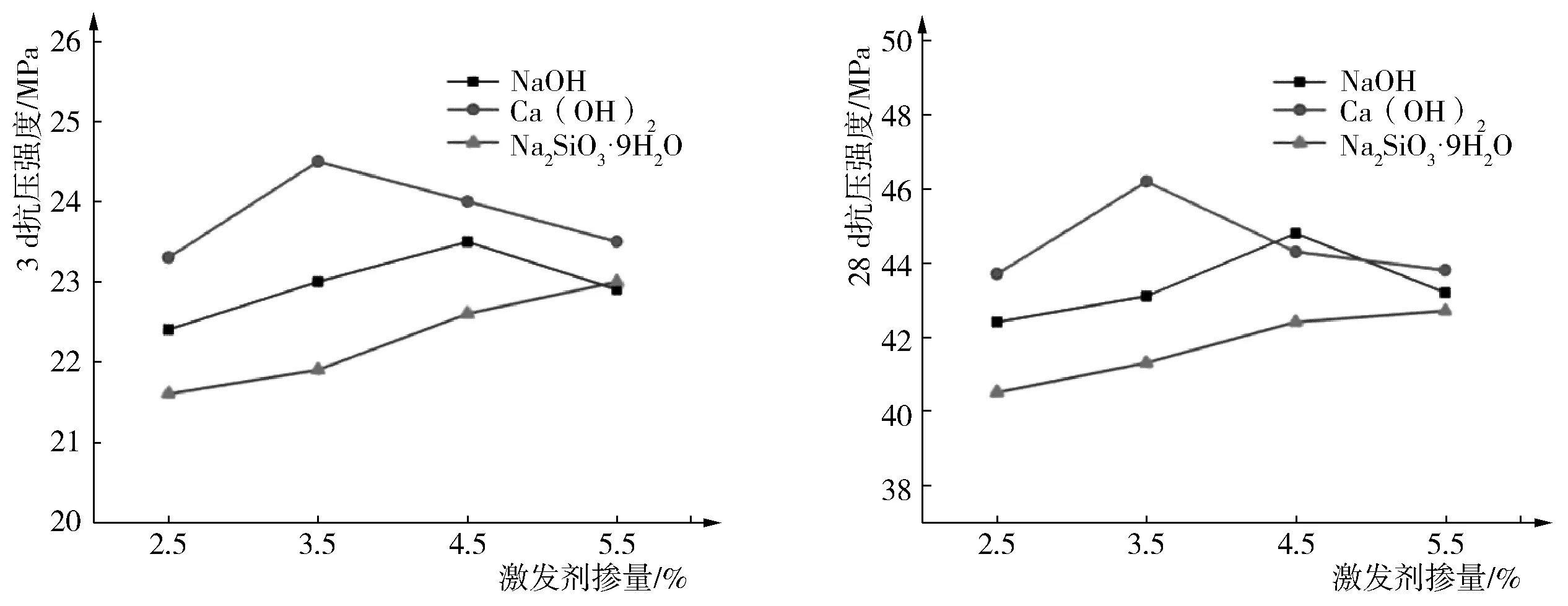

图4为不同种类、不同掺量激发剂对3 d、28 d抗压强度激发效果对比图,从中可以看出,不同碱性激发剂对再生微粉活性激发存在最佳掺量。

图4 不同种类、不同掺量激发剂对抗压强度激发效果对比

NaOH掺量为4.5%时强度达到最大值,胶砂试体28 d抗压强度值与不掺激发剂相比提高了12.56%,随着激发剂掺量的增加,试体的强度先增大后减小,这是由于随着OH-浓度增大,OH-会与活性Al2O3、SiO2以及游离出的Ca2+发生反应,形成C-S-H和C-A-H凝胶,提高试体强度,但过量的NaOH会降低Ca2+浓度,导致Ca(OH)2含量减少,水泥水化速度降低,进而胶砂试体强度下降。

掺加Ca(OH)2激发剂的试体强度随着其掺量的增加也呈现出先增大后减小的变化趋势,Ca(OH)2掺量为3.5%时强度达到最大值,28 d抗压强度值与不掺激发剂的相比提高了16.08%。Ca(OH)2的激发效果明显优于NaOH,这是由于Ca(OH)2不仅可以提供OH-,其本身就具有一定的胶凝性,含有的Ca2+能更好地促进钙质凝胶体系的生成,从而增大胶砂试体的强度。

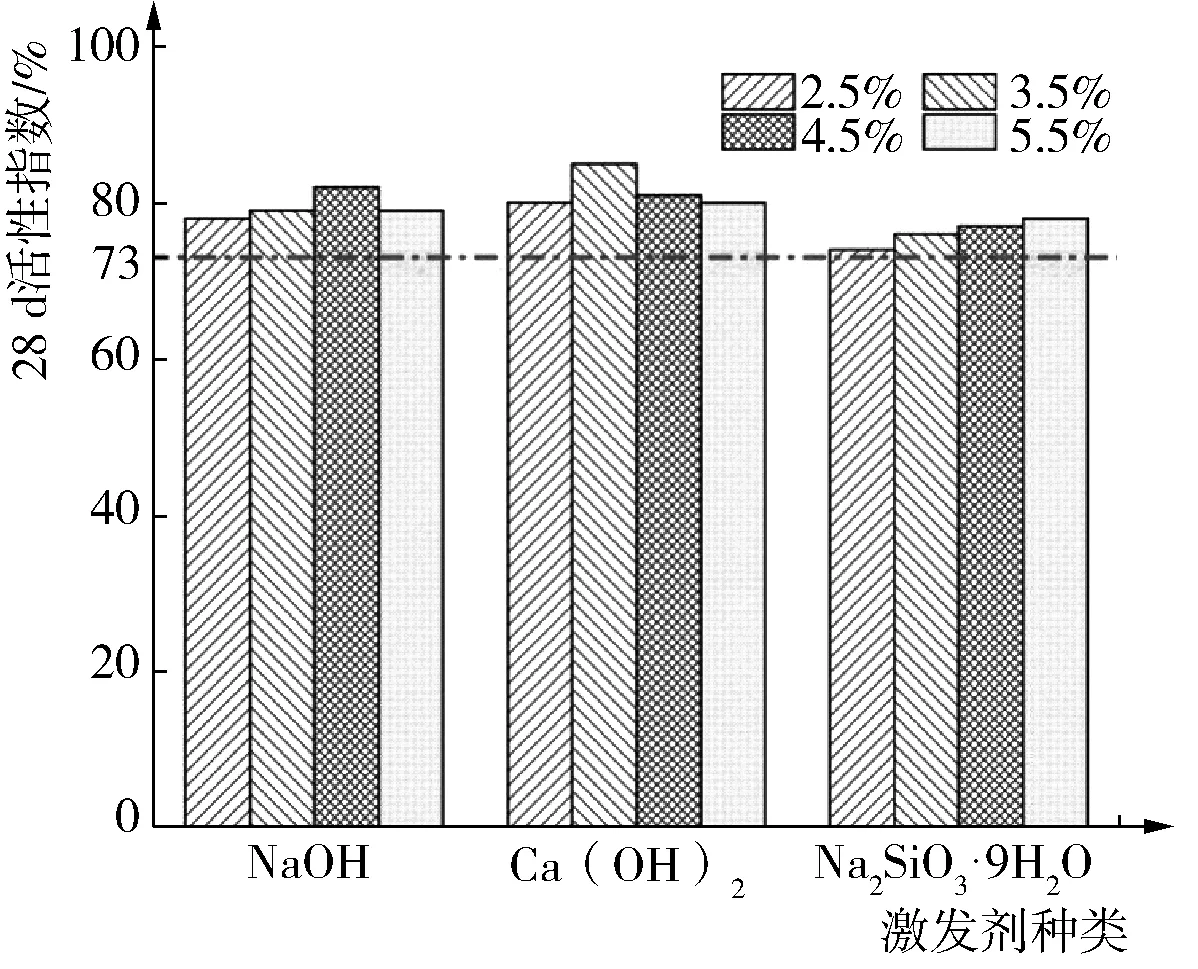

3.3 活性指数分析

28 d活性指数变化柱状图如图5所示,与不掺激发剂样品28 d活性指数73%相比,经碱激发作用,再生微粉28 d活性指数均有不同程度的提高,不同激发剂的激发效果依次为:Ca(OH)2>NaOH>Na2SiO3·9H2O。三种激发剂中Ca(OH)2的活性激发效果最好,掺量为3.5%时,再生微粉28 d活性指数可达到85%。

图5 28 d活性指数变化柱状图

4 结论

4.1 经过气流粉碎机粉磨30 min可以制备出Ⅰ级再生微粉,各项物理指标符合标准要求,可用于代替部分水泥生产混凝土、砂浆等水泥基建筑材料。

4.2 碱性激发剂可有效提高再生微粉的活性,在最佳掺量条件下,再生微粉28 d活性指数可由73%提高到85%,以30%比例替代水泥制备水泥胶砂试体,28 d抗压强度最高达到46.2 MPa,达到通用硅酸盐水泥42.5等级强度指标要求,极大提升了再生微粉的利用率。

4.3 三种不同碱性激发剂激发效果依次为:Ca(OH)2>NaOH>Na2SiO3·9H2O,不同激发剂存在不同最佳掺量,NaOH的最佳掺量为4.5%,Ca(OH)2的最佳掺量为3.5%, Na2SiO3·9H2O的最佳掺量为5.5%。