秦更年:一位堪称“杂家”的银行文书

俞 栋

纵观古今中外,除精通本业以外,还熟悉其他学科或具有跨界才艺者大有人在。如东汉张衡不仅是伟大的天文学家,而且还是数学家、发明家、地理学家、制图学家、文学家,为天文学、机械技术、地震学发展做出了不可磨灭的贡献;北宋苏轼既是伟大的文学家,更是书画家;同朝代的沈括,除精通天文、数学、化学、物理学、地质学、气象学、地理学、农学和医学外,还是卓越的工程师和出色的外交家;被马克思称为古希腊哲学家中最博学的亚里士多德,集哲学家、科学家和教育家于一身;英国文艺复兴时期的培根,不但在文学、哲学上多有建树,且在自然科学领域里亦取得了不俗成就……诚可谓多才多艺,一通百通。秦更年也正是这样一位既熟谙金融,又广泛涉猎了诸多与银行业务“大相径庭”的领域,最终成为近现代金融业中不可多得的“杂家”。

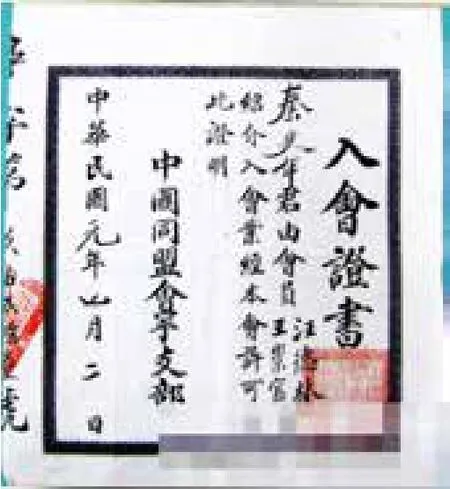

秦更年(1885—1956年),原名秦松云,字曼青、曼卿,号婴闇或婴闇居士,笔名石药翁,斋室名睡足轩,别署石药簃、东轩、后寄寂斋,江苏扬州人,居仙鹤寺旁1仙鹤寺位于江苏省扬州市南门街北段,因附近曾有“清白流芳”石牌坊,故又称清白流芳大寺。;系近代诗人、学者、印学家、书画家、藏书家、出版编辑家。其1912年在南京加入中国同盟会,新中国成立后任上海文史馆馆员;著有《汉延熹西岳华山庙碑续考》(3卷)、《婴闇题跋》(4卷)、《婴闇诗存附诗余》(4卷)和《婴闇杂俎》等。

有“补白大王”之誉的郑逸梅2郑逸梅(1895—1992年),江苏苏州人,海内外知名的文史掌故大家。他自1913年起就在报刊发表文字,至耄耋之年仍然挥笔不辍,成就一段文坛佳话。擅长写人物传记、名人轶事、文史掌故,人称“补白大王”。其中代表性著作有《逸梅小品》《南社丛谈》《文苑花絮》《艺林散叶》《艺坛百影》《书报话旧》《郑梅逸话旧》《郑逸梅选集》等。曾在《艺林散叶》中感慨道:“秦更年多才艺,为一时名士,不知彼幼年乃一钱庄学徒。”诚然,秦更年的金融职业生涯起于钱庄当学徒。但由于其聪颖好学,精通业务,加之文笔出众、口才颇佳,遂走上了靠笔头吃饭的职业之路,先后任广州大清银行、长沙矿业银行、长沙中国银行文书主任(类似今天各家银行办公室秘书科长一职)。1921年,他移居沪上,鉴于其在业内的文名和影响,又受邀到总部设在上海的“北四行”之一的中南银行任文书主任,重操旧业。因其处事严谨、协调有方,后又被委以总务课长(相当于今办公室主任,也管后勤)重任。前后四十余年的银行职业生涯,他算得上是一位资深银行人了。

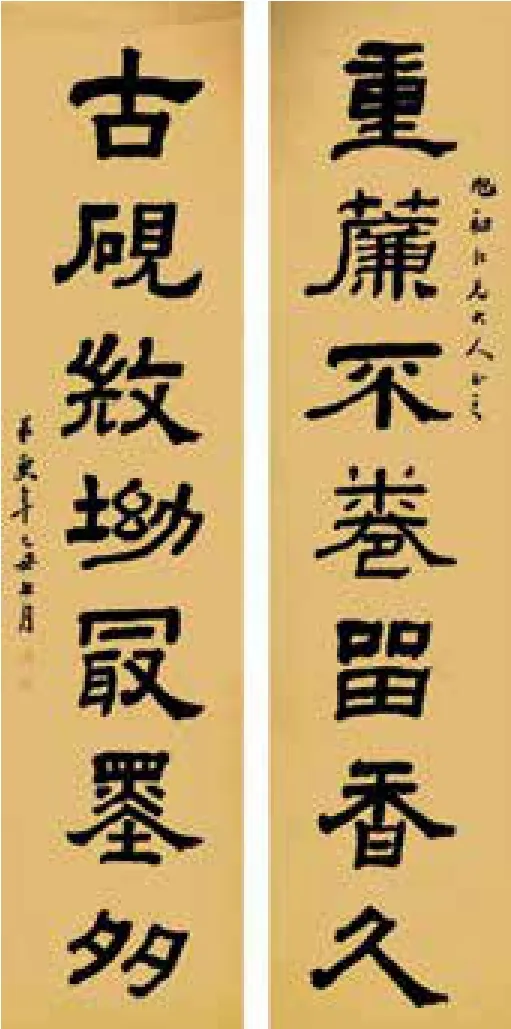

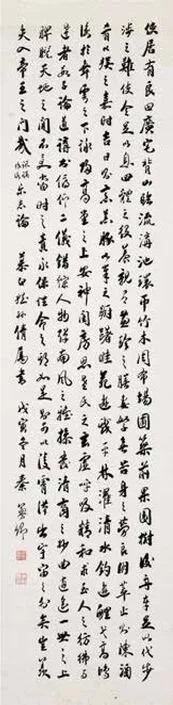

秦更年的书法源于“童子功”,早在幼年读私塾时就在乡师的悉心指导与严格要求下,从柳公权、颜真卿、欧阳询等唐楷入手,走的是最传统的学书之路。待稍长,基于实用之需,其书法学习与实践的重点渐转向“二王”系统,小楷主要取法钟繇、王献之、赵孟頫等,因其不仅是银行文书,而且还爱好字画和图书收藏及版本目录研究等,平时需起草大量的文稿,或摘(补)录古籍,或考识题跋等,一手漂亮的小楷可谓其立身之本;行草书则以王羲之为圆心,逐步延展开去,并融入了不同时代的书家书写特征,用笔灵活流利,如行云流水,风神潇逸,气韵畅达;隶书则从《华山碑》《礼器碑》《乙瑛碑》等汉碑出,师法正脉,后又似得《张迁碑》之笔意和体势,于平稳规矩中略追险绝,颇具个性。

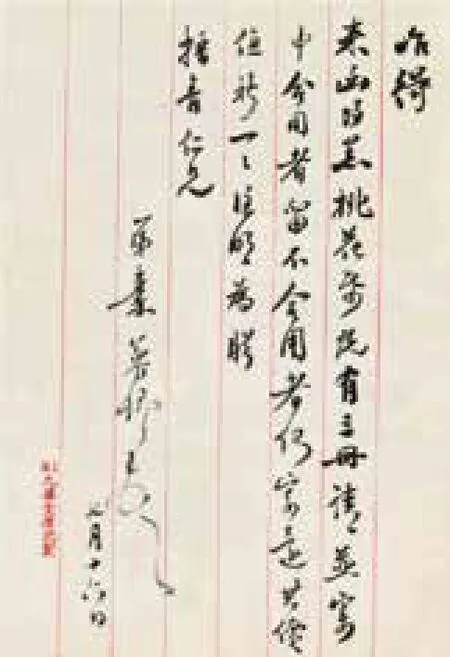

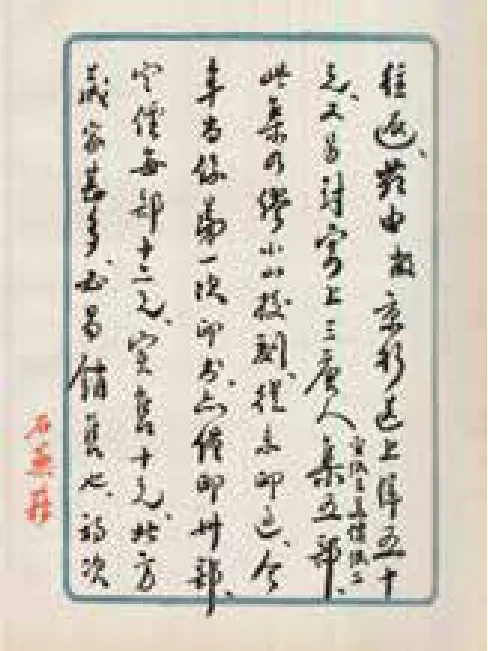

由于秦更年的本职是银行文书,也无意成为一名专业书法家,故今天我们能看到的其纯粹的书法作品并不多,形制亦以对联、扇面、条幅为主,比较单一。而面世最多亦最能代表其真正书法水准的,则是他在最放松最自由状态下书写的那些实用性文稿与信札。两者比较,笔者认为,信札更能显示书写者的才情、性情和心情。因为文稿的阅读对象除上司、同僚、下级外,还包括编辑、排版、审校者等,须整饬、规范、易辨。而信札往往具有私密性,受众多为特定对象,且大多熟悉对方的笔迹与秉性,故书写者多是在一种自然书写状态下完成的,能更真实地体现书家的书艺与特点。这从我国早期的书法史几乎就是由信札组成的就可见一斑。如最早的墨迹《平复帖》正好是陆机写给友人的一封信;东晋王羲之的《快雪时晴帖》,虽只有短短28个字,但从古至今一直是人们欣赏和学习临摹的经典;北宋欧阳修的《灼艾帖》,寥寥几句对于艾灸的探讨,字体端庄,笔势险劲,笔锋顿挫有力,体现了欧阳修独特的书风;北宋米芾的《值雨帖》,其用笔、结体和章法布局既竭尽变化之能事,又能在变化中达到高度的和谐统一,体现了米字的风姿和神韵……宋代之后则无疑更多了。尤其是手札背后还蕴含着书家人际往来的故事,传递着文字背后的默默温情,读来仿佛写信者的言笑举止就在眼前。从秦更年的诸多手稿尤其是手札来看,内容以书画收藏、版本考证等艺术交流和学术探讨为主,也有述胸怀、叙离情、参玄幽、记远游……喜怒哀乐,风花雪月,流淌于笔端。尽管其各个时期的书风书貌变化不大,相对稳定,即:基于“二王”,兼融赵孟頫、董其昌之影,气质高雅,格调流美,无大开大合、跌宕起伏之势,但功底扎实,结构严谨,笔画精到,隐隐透出一股舒畅潇洒、雍容大度的儒家气象。所以,这些看似随手挥就的信札,远比今日书家那些动辄丈二的巨幅作品来得更精致更耐看更有味。因为这是书家的精神世界、情感情绪与其笔墨的自然碰撞,进而达到心手合一、手书一体的境界。

诗词也是秦更年的爱好,闲时他以吟诗填词为乐。虽然他起初不得门津,但后经好友陈维之、陈履之昆仲的介绍,加入了扬州著名诗社即“冶春后社”,并受到维扬吟坛盟主臧谷3臧谷(1834—1910年),谱名肇庸,字怡孙,一作宜孙,号雪溪,因爱菊自称种菊生、菊隐翁、直翁,晚号菊叟。江都人,住扬州府东街(今通泗街北段)桥西花墅。同治四年(1865)进士。曾主持冶春后社,极一时诗文之盛。着有《雪溪残稿》《消寒分咏诗》《咏菊诗》各一卷,《湖上杂诗》《续扬州竹枝词》及《菊隐翁诗集》《扬州劫余小志》《问秋馆菊录》。的勖勉与奖掖,常与诗友赠答酬唱,饶有古代名士之风。后来他即使作客异乡,足迹遍天下,但“每返扬州,必至惜余春逗留”,与诗友们“斗室灯昏,纵谈狂笑,必至夜深始去。”其诗词颇有江淮之风,且与书法一致,以细腻、婉约取胜。如其《题咏重游菱湖图》:曲兵何意得菱湖,作宦居然似钓徒。纨扇拍歌前度梦,扁舟载酒第三图。别来鱼鸟相忘不,劫后林塘依旧无。闻道年时复乘兴,料应诗思满菰蒲。

当然,秦更年更嗜藏书。他18岁就开始收集古书,自谓“生平足迹遍天下,吴楚燕赵,百粤三湘,皆尝一再至,交其胜流,以诗词相倡和,喜治目录版本之学,得钱辄市书,历三十年,得万余卷”。他侨寓长沙近十年,有缘拜识了素有“三湘第一藏书家”之誉的叶德辉4叶德辉(1864—1927年),字奂彬(也作焕彬),号直山,一号郋园,湖南湘潭人,祖籍苏州吴县洞庭东山,系前清御史,也是著名的藏书家及出版家。,并有幸得到叶的传授与指点,从而为其日后对版本目录学的研究奠定了坚实基础。好在当时的银行待遇优渥,收入颇丰,使他有钱搜淘自己喜爱的古籍善本,三十年间竟得万余卷。难怪友人戏称其“人在银行,身在书肆”。据其子秦曙声回忆:“先君子于学无不窥,于书无不蓄。自经史百家以及稗说,亦无不藏弆而掌录之也,其所笃好尤以流略版本、金石、目录为最。”

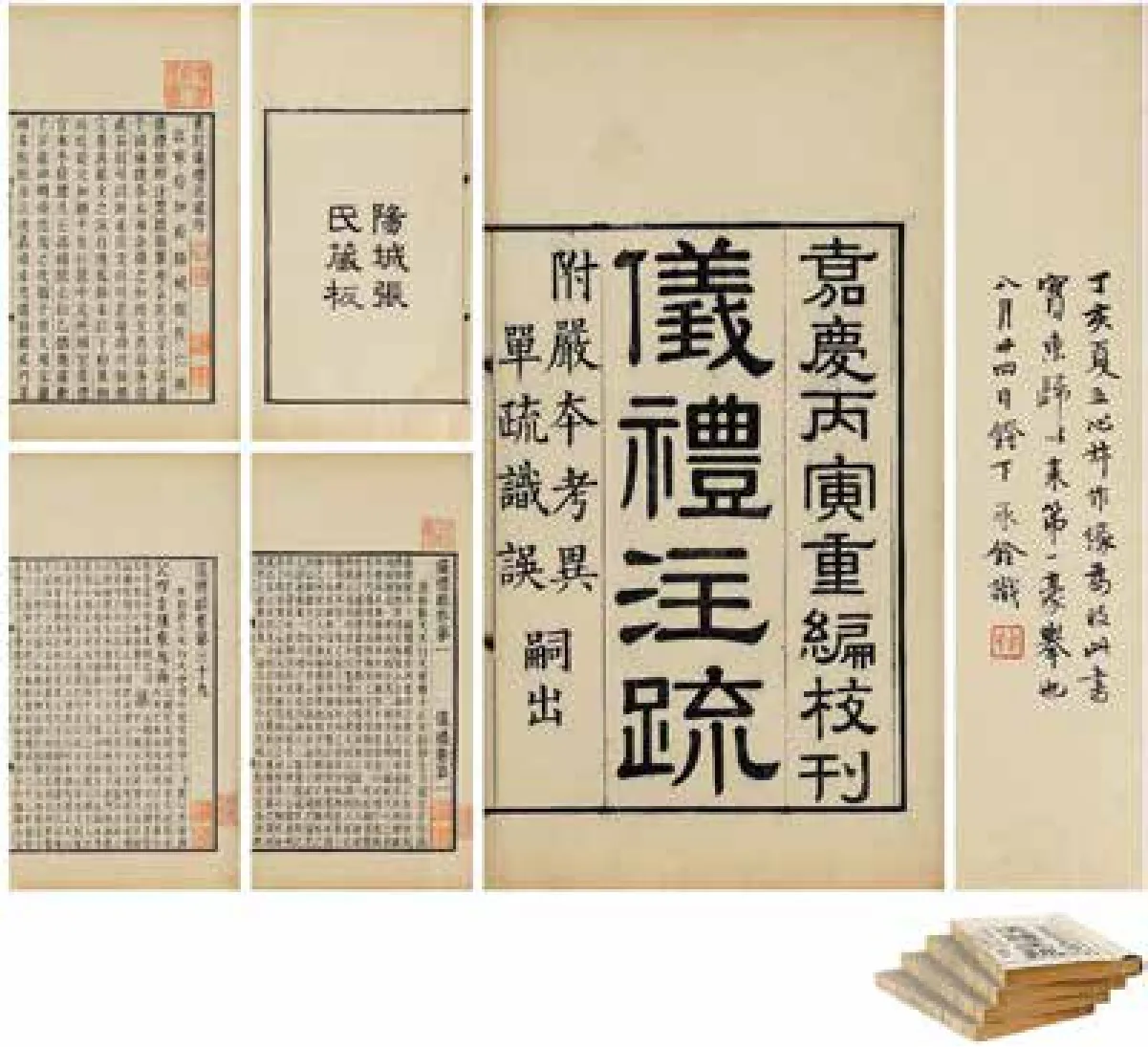

除了藏书外,秦更年还常常以抄书、校书、刻书自娱,喜在藏书上批校、题识,以致“册尾书头,朱墨狼藉”。晚年僦居上海富民路古柏村,足不出户,坐拥书城,以考订题跋为乐。他校书往往多方参照,经其整理之后的校本往往能为当代校书提供更有价值的底本。比如,其收藏的宣哲刻《白石道人诗词集》是清末重要的白石诗词刊本。又如,其过录何焯校本《苏学士文集》,梳理了何校本的传录脉络,录存、汇集了多家校订批语,殊为难得。他在题识中说:“余之费日力于此,盖比之博弈犹贤云尔。”其中饱含了沉浸其中的自得之乐。卷末题识曰: “辛酉初秋韩江寓斋借马氏所藏义门原校本覆审。世钰。咸丰辛亥五月既望,嘉禾甘泉乡人钱泰吉录于海昌学舍。甲寅四月下旬海昌唐仁寿镜香甫假钱警石先生手录本过出。后八十年庚午五月既望,婴闇居士录于海上寓庐。辛未二月花朝以唐耑甫录本覆勘一夕毕。”诸如此类的跋尾,同行见了都争相传阅并摘录。故凡名人旧藏,有其批校、题记者,虽断编残卷,亦被视作珍宝。

秦更年虽非印人,但却是业内公认的印学家。究其因,一方面,他编过《秦曼青印谱》。印谱之制昉自北宋,时多出自好古之癖。但要制作一部具有较高史料性、艺术性的原拓印谱,首先得具备学术的眼光和精准的鉴定能力,其次耗时费力,需投入大量的财力、物力和人力。晚明以降,曾先后出现了张灏、汪启淑、毛庚、陈介祺、吴隐、丁仁等印谱制作名手,近现代首推秦更年。另一方面,他珍藏了大量历代古玺印与名家印谱,多时高达600余部,为古来之冠。其收藏印谱始于民国初,时值湖南永明周銮诒5周銮诒(1859—1886年),字荟生,号季譻,湖南永明(今江永)人,清藏书家,也是《共墨斋藏古玺印谱》藏家与编辑之一。与其兄长周铣诒有“兄弟共墨”之称。家藏书散出,被客居长沙、购书兴浓的他捷足先登。在所得的金石古籍中,仅印谱就达五六十册之多。还有一件关于秦更年收藏印谱的轶事:早年他在长沙玉泉街书肆看到一本乾隆年间徐坚所摹的《西京职官印录》,不料却被叶德辉侄子叶巁甫先下手购去,令其失之交臂,久久不能释怀。谁知十多年后叶德辉去世,叶巁甫兄弟携诸书来沪,秦见之喜不自禁,便“以三十金从之易归,犹之千里外故人久别重逢”。需指出的是,秦所收藏的印谱后经曹漫之斡旋,皆入藏于上海博物馆,可谓“幸甚至哉”。与此同时,他于印学深有研究,在其《婴闇题跋》中有关印谱等题记、跋语达二十余篇,钩深致远,不啻为博约精微的印学笔记。如1926年他为丹徒吴芷舲篆刻集《侣鸿轩印稿》作序;在明代罗王常的《秦汉印统》中更是一题再题,前后相距十余载,并通过《万历野获编》,考证出罗氏父子生平及罗王常隐姓埋名之缘由。当时的《艺观》杂志也曾刊发其论文《福山王氏海上精舍藏印序》,该文将道咸以来古玺印收藏、著录及藏家情况作了较为详细的阐述。

正是由于秦更年在印学上的地位与影响,晚清篆刻大家赵穆6赵穆(1845—1894年),字仲穆、牧父,号印侯、老铁、琴鹤生。毗陵(今江苏常州)人。生于咸丰,殁于光绪。同(治)光(绪)间印人,不归于皖,即入于浙,独仲穆能别树一帜,不为时会所囿,而刀法险劲,尤非吴、赵之辈所堪几及。和赵叔孺7赵叔孺(1874—1945年),浙江鄞县人。原名润祥,字献忱、叔孺,后易名时棢,号纫苌,晚年自号二弩老人,以叔孺行世。清末诸生,曾任福建同知。民国后,隐居上海。金石书画、花卉虫草、鞍马翎毛,无不精擅,尤擅画马,可称“近世之赵孟頫”。,以及陈巨来等皆为其刻过印,尤其是偶尔操刀的黄宾虹也曾破天荒地为其制过“秦曼青”一印(1913年)。此事黄还特意记入自己年谱之中。在黄发起创立的以“保存国粹,发扬国光,研究艺术,启人稚尚之心”为宗旨的中国金石书画艺观学会中,秦更年是骨干成员。不仅如此,黄宾虹最早的两本画册出版全仗秦更年。1933年12月,秦更年与沪上诸好友共商刻制《宾虹游画册》为黄宾虹祝寿,次年由秦找苏州刻工刻制印成;在黄八十大寿之际,秦又与诸友筹备在上海举办了“黄宾虹八十书画展”,这也是黄80年来最隆重最具学术性的一次画展,同时还出版了珂罗版印刷的《黄宾虹先生山水画册》及《黄宾虹书画展特刊》。这两本书是秦出面找严惠宇8严惠宇(1895—1968年),民族工商业者、实业家。名敦和,以字行。江苏镇江人。新乐府昆班的创始人之一。出身商人家庭。幼读私塾,后攻读政法,曾任扬州法院书记官。后定居上海,历任上海金城银行副经理,大东烟草公司董事长、总经理,华东煤矿公司董事长,四益农产育种场常务董事、总经理,上海溥业纱厂、杭州福华丝厂、南通大生纺织公司、扬州麦粉厂、镇江水电公司常务董事等职,成为上海滩上颇具影响的实业家之一。,严又和一个叫徐十四的人共同出资刊印的。秦更年在画册的序言中写道:“歙黄宾虹先生今年整八十,海上故人,谋所以娱其意而为之寿者,因驰书旧京,索年时画课,展览于沪,凡得百许幅,高古苍润,脱去笔墨蹊径,直须于古人中求之,观者莫不餍其意以去。傅君怒安,就其中简取二十幅,拟付珂罗版印行,……傅君甚喜,谓先生行且南来,将持此博先生一笑也……”。同样,黄亦时常会将见到的文物、拓片赠予秦。两人惺惺相惜,友谊长存。

秦更年还热衷于收藏名家字画,曾鉴定并收藏过明代文徵明画的《可菊草堂图》9作于1548年。等一大批珍贵的书画。由于其精于鉴赏,很多人收藏书法碑帖,往往要请其“掌眼”和题跋方能安心。如吴静庵收藏的汉钟繇书《宣示表帖》10《宣示表帖》为著名小楷法帖。汉末钟繇书,真迹早佚。唐时所传为晋王羲之临本。传世刻本以《淳化阁帖》中的刻本为最早。南宋末,贾似道嘱廖莹中摹刻一本,较为精善,人称《半闲堂本》。,就曾专门请他品鉴并题跋。还有,沪上名家唐云收藏的《瘗鹤铭》11《瘗鹤铭》是古人为葬鹤而写的一篇铭文,原石刻于江苏镇江焦山西麓栈道摩崖之上,临江绝壁,不知何时山石崩裂而落于长江水中,至北宋初年冬季水枯时,原石始露出水面,有人仰卧于石下,摹拓其文,经考识知是《瘗鹤铭》,由此文士书家纷纷关注。也邀其审定,经他考识认定系颜修来旧藏水前本12拓本有水前本、水后本之分,水前本因椎拓不易,传世已成凤毛麟角而珍稀异常,片纸只字,视若拱璧。,并题“江南石刻较官碑外瘗鹤铭为最古”,方一锤定音。

秦更年无疑是一位多才多艺的“杂家”,只可惜大半生时间生活在社会动荡、战火频繁的年代,假如他生活在当下的昌明盛世,再假如还能从事一份与其志趣相符的职业,那将会造就一个怎样的大家呢?可惜这世上从没有假如。