走出自我,走向更辽阔的世界

景鑫

生活中几乎无时无刻不上演着各式各样的相遇,遇见一些人、一片森林或海、陌生的异地风景......美国小说家约翰·欧文(John Irving)写:“我们不总能选择彼此如何相识。有时候,人们干净利索地落入我们的生活——如同从天上而来,或仿佛有一班从天堂到地球的直达班机——我们以同样突然的方式失去他们,失去那些我们一度以为会永远是我们生命一部分的人们。”在这个充满各种声音的互联网时代,我们想去重新审视“相遇”的含义,观察其多面性、不可替代之处。我们采访了不同的人:长居东京的日本编辑,十年间走访日本各地,和她遇到的那些以手造物之人一起传递着造物的温度;曾在意大利留学的作家,没想到自己会以翻译“那不勒斯四部曲”小说的方式和那不勒斯重逢;生活在北京的摄影师,相信直觉和相遇那一刻的重要。“在那一刻,摄影已经发生,我们只是按下快门。”从他们的故事中我们看到:美好的相遇是走出自我,与他人、外部世界建立一种更丰富而奇妙联系的开始。

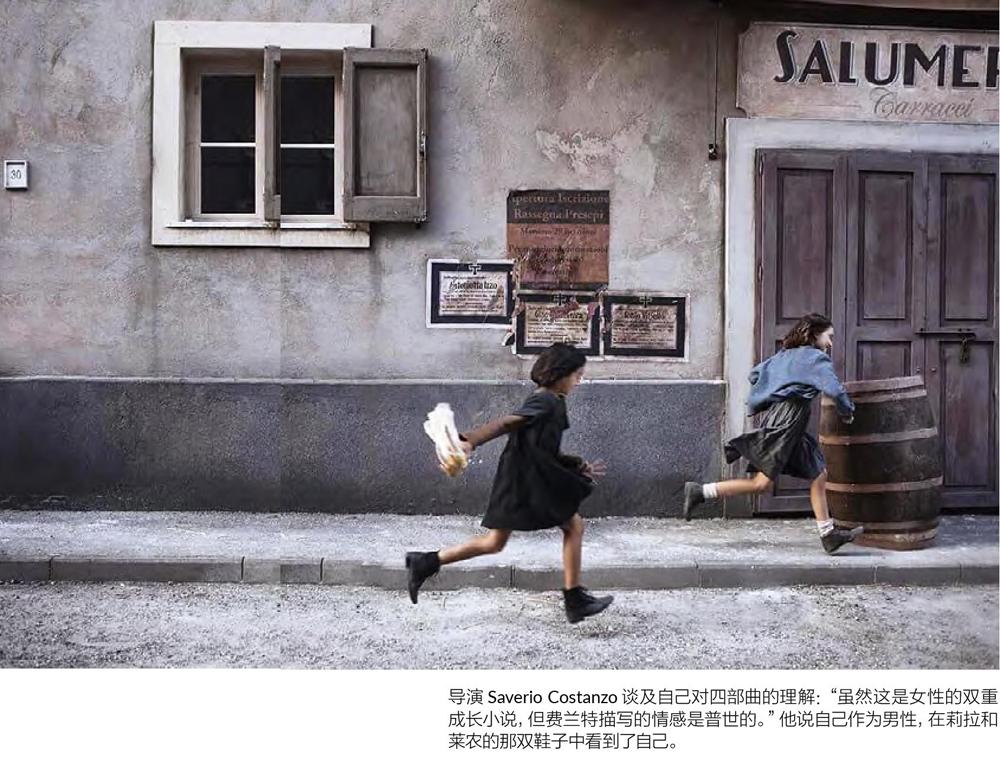

电视剧《我的天才女友》

HBO制作的电视剧《我的天才女友》,导演是萨维里奥·科斯坦佐(Saverio Costanzo),作者费兰特参与了拍摄过程,在剧本、剧情、角色和背景环境上给主创团队提供了建议。拍摄地在意大利卡塞塔,剧组搭建了约两万平方米的摄影棚,这是欧洲最大摄影棚之一,呈現了书中重要角色的公寓、生活的街道等。从少女时代到青年时代,参与表演的四个女孩全都没有职业表演经验。

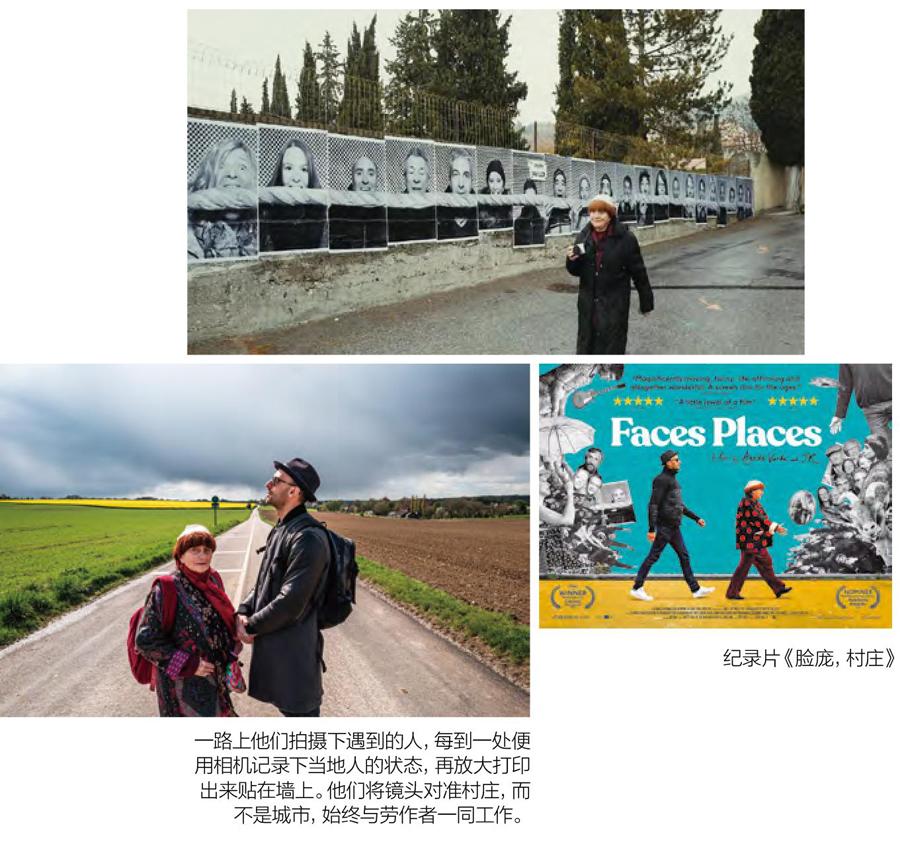

纪录片《脸庞,村庄》

法国新浪潮祖母阿涅斯·瓦尔达与街头艺术家JR导演的一部艺术纪录片,当时88岁的瓦尔达与33岁的JR驾驶着一辆小货车穿越法国的村庄,一路上他们拍摄下遇到的人,每到一处便用相机记录下当地人的状态,再放大打印出来贴在墙上。他们将镜头对准村庄,而不是城市,始终与劳作者一同工作,关注女性,关注边缘群体,拍摄工人、农民、邮差、女招待等普通人。当被拍摄者们看到照片贴在自己门口,每个人的回答都不相同。

JR说我们总将英雄视为无名氏,其实你可以在大街上问任何人,然后就发现一个个顶呱呱的故事。瓦尔达觉得这些街头人物,在社会上并没有特殊的地位,但他们需要被聆听。她说:“对我来说,每次相遇都是最后一次。但我们可以像猫一样一跃而起,再次出发。”她认为电影像猫一样可爱,艺术也一样。

朱墨:摄影就是我们在此相遇

这两年,摄影师朱墨一直在进行涨潮系列的拍摄。这个系列将镜头对准中国的县城,更多是一些日常碎片,也记录了他这几年去到的不同地方,人文、静物,以及空景,是关于边缘地域和群体的时代记录。朱墨觉得很多人对中国的理解和认知都来自中国的大城市,而县城是大多数中国人居住的地方,县城生活才是中国的底色。那些县城中相似不重复的是他想要找寻的。

这些照片有些令人想起正在消失的事物,有些场景又如同置身梦境中,“这个关于县城的系列是关于空间和人的,更是关于时间。物可以给予人一种妄想般的记忆点,突然连结其过去的记忆片段。”在拍摄时,朱墨基本靠着自己的直觉,找寻地方希望能捕捉到这样的时刻。他想要找到那些过去的骸骨,并且唤醒他们青春的生命。

这些日常拍摄的照片最早并没有一个“名字”,并没有承担某种叙事的功能,之所以后来命名为“涨潮”,朱墨记得有一年冬天在呼玛县拍摄,他突然意识到身边似乎有着看不见的海潮,“它如同时钟时针的走动一样,你几乎很难发觉。我既感受不到明显的海浪,也听不到奔流的水声。但每过一会儿,我就像被涨潮的海浪冲得更远了。”朱墨曾这样解释。

在摄影上,朱墨更关注时间和空间的变化。按下快门那一刻,更多是凭当时的直觉。“我觉得摄影师应该相信它。但不能只靠它。”他觉得摄影就是,我们在此相遇。如同武士在荒野中察觉敌人出现,在那一刻,摄影已经发生。摄影之于朱墨,最有魅力的部分也是在于能让某些事物在面前一一显现出来,像大海的礁石,只有在退潮时才慢慢显露出来。

CHIC:什么时候开始对摄影(胶片拍摄)产生兴趣的?

朱墨:应该是大三的时候,那个时候喜欢待在图书馆里,被阮义忠老师那本《二十位人性见证者:当代摄影大师》启蒙了。

CHIC:喜欢的摄影师是谁?

朱墨:美国摄影师Robert Adams,他的好几本画册都是我的枕边书。

CHIC:我觉得摄影就是不断地相遇,是一种凝视,像列维·斯特劳斯说的:“去闻一闻一朵水仙花的深处所散发出来的味道,其香味所隐藏的学问比我们所有书本全部加起来还多;或者是在那充满耐心、宁静与互谅的短暂凝视之中,这种凝视有时候,经由某种非自愿的互相了解,会出现于一个人与一只猫短暂的互相注目之中。”作为摄影师,你怎么看相遇?尤其在这个互联网时代。

朱墨:我觉得摄影就是,我们在此相遇。有时候我觉得我们出门拍照很像是武士在荒野之中感觉到敌人,到敌人出现的那一刹那。在那一刻,摄影已经发生。我们只是按下快门。在如今的时代,相遇尤其珍贵。我最期待的就是相遇的那一刻,我相信相遇的一刻的重要,就像剧场里人物以何种方式出场一样重要。

CHIC:每年都会花一段时间出门旅行吗?旅行和日常中的拍摄、记录相比,分别对你意味什么?

朱墨:我现在回看之前的旅行,好像我旅行中的记忆全都是关于拍摄的。我很想最近能有一次只是旅行的旅行。

CHIC:分享一些最近旅行中或身边遇到的有意思的难忘的经历。

朱墨:今年5月在湖南旅行的时候,看到路上有人黄纸黑字写着“当大事”。后来一查才知道这来自《孟子离娄下》:“养生者不足以当大事,惟送死可以当大事。”意思是,家里死了父母,就贴“当大事”或者“可当大事”。没想到在县城还能看到传统的办事礼仪。

CHIC:摄影带给你的快乐是什么?

朱墨:可以永远占有那一时刻。

CHIC:如果超越时间和空间,最想与之相遇的人或者年代是?

朱墨:游戏《刺客信条2》帮我做到了。就是16世纪的佛罗伦萨,想去见我的神,米开朗基罗。

朱墨

1984年出生于湖南长沙,现在工作生活在北京。创办摄影杂志《ALTERTRUE》。2012年入选三影堂摄影奖,2013年参加首届北京国际摄影双年展。2012年和法国Editon Bessard出版摄影集《The Emptiness》,2014年和假杂志出版摄影集《空日》。2019年获得玛格南基金会和中参馆的阿比盖尔·科恩纪实摄影基金。

陈英:那不勒斯的天才女友

陈英没想过自己会以翻译小说的方式和那不勒斯重逢。意大利作家ElenaFerrante的小说《我的天才女友》2011年出版,在那之后,“那不勒斯四部曲”成为全球畅销书,世界范围内掀起“费兰特热潮”。“那不勒斯四部曲”描述了两个在那不勒斯贫民区出生的女孩莱农和莉拉持续半个世纪的友谊,从童年时代的相遇,到少年、青年、中年和老年。《卫报》评论“:和卡夫卡一样,费兰特将她的主人公的内心世界揭露得一览无余。”

2015年3月底,陈英开始看“那不勒斯四部曲”的第一部《我的天才女友》意大利语版。作为译者,她觉得书中女性成长体验最容易引起共鸣,那不勒斯贫民区的女性生存状态,莱农和莉拉生命力很强,她们的抗争很激烈,这是最动人的部分。在四部曲中,她偏爱的人生阶段是中年之后——第四部《失踪的孩子》,在第四部最后,恋爱和婚姻基本退场,“前面三部都是各种头破血流的经历,中年之后,莉拉变得有些虚无,埃莱娜也在进行一些成熟的反思,而当女性生活撇开对男性的需求、对子女的依恋、对自我成就的追求,还会剩下什么,还有什么可能?”这些更贴合陈英现阶段对生活的思考。在她看来,费兰特的写作真诚,而第二部《新名字的故事》是女性生活最重要的阶段的呈现,最容易引起共鸣。

翻译“那不勒斯四部曲”系列之前,陈英在意大利生活过很长时间。去过几次那不勒斯,她印象中的那不勒斯优美,但令人不安。正如那句意大利谚语:看一眼那不勒斯,然后死去......这座城市的生命力是原生的、自发的,有一种及时行乐的气质。“年轻女孩走在街上,有一种怒放的感觉,一种蓬勃的生命力,和城市形成强烈的反差。”2006年前后,在意大利留学时的她遇到了那不勒斯同学莉迪亚,莉迪亚的个性直接,爽朗。翻译那不勒斯系列小说时,陈英常常想起她,想起她身上帶着的那不勒斯的那种混乱和激情。她们坐在意大利中部小城广场上的台阶上晒太阳,经常一起去一家叫“老井”的饭馆和酒馆,“她会让我觉得很自在,完全没有异乡人的感觉,我会感觉自己会融入那个地方,那个城市,也可能是她能把那种感觉传递给我吧。”陈英觉得这座城市有一种及时行乐的气质,在那里遇到的很多人都会说人生苦短,眼前的快乐才最重要。那里的生活和其他地方相似,但是大家都拼命打起精神生活,“那不勒斯的民歌也是这种感觉,阳光都要比真实的阳光更美丽,比如《我的太阳》其实是那不勒斯民歌,可以让人感受到那种气质。”回想当时一口气读完四部曲的感觉,那是一种很强烈的冲击,唤起她很多回忆:对于那不勒斯城市的回忆,以及自己的成长经历。

在互联网时代,人与人相遇机会越来越多,但人们却比之前更寂寞。她甚至觉得这个世界上人与人的相遇太多,所以病毒才会传播得那么快。“相遇和真正的关系还是有差别。我喜欢的诗人王小妮写了一首诗说:不认识的人就不想认识了。到了一定年纪,朋友和敌人都足够了,可以挖掘一些既有的关系。”

二十多年前去意大利留学,通知书上写的是学法语,但陈英最后被安排到了意大利语班。她觉得生命中很多重要的相遇,都要追溯于与意大利语的相遇。陈英说:“我有一种义无反顾、全心投入的性格,所以到现在还深陷在这个语言与文化之中,在这条路上一直走着,体会一段关系所能带来的所有酸甜苦辣、爱恨情仇。”

CHIC:费兰特说自己这样理解莉拉和莱农的友谊:“在她们的生命中,有很多事件显示了一个人如何从另一人身上汲取力量。但要记住这一点:不仅仅是在她们帮助彼此的层面上,同样也体现在她们互相洗劫,从对方身上窃取情感和知识,消耗对方的力量。”从小说衍生到现实,你怎么看人与人之间的相遇,那种奇妙的化学反应在生命中带来的变化?

陈英:我们成为现在的自己也是基于这种相遇。人与人的相遇大部分是生活安排给我们的,比如我们遇到的同学、朋友,有时候会让我们的思想和生活发生根本的变化,也是我们自己希望或者选择的变化。莱农其实需要从莉拉身上汲取能量,需要她出主意,因为莱农是缺乏力量、缺乏魄力的那一方,这在她们小时候和男孩子打架时俩人的表现就看出来了,莱农的执行能力、适应能力强,但她经常有一种受人掌控的感觉,她的自我里融入了莉拉。这可能就是那种奇妙的化学反应产生的结果:你心里有别人的声音,她/他的声音有时候会左右你,即使她/他不在你身边。

CHIC:作为中文版译者,你会怎样描述你与她们的相遇?

陈英:这本书当时是编辑彭伦发给我看的,他说他太太很爱看,在美国也很火。我喜欢看纸质书,如果是意大利语的,更要看纸质书,于是就把它打印出来了。因为平时很忙,白天忙学校的事儿,晚上才开始看,结果就看了大半夜,一口气看完一本,马上又要了费兰特后面的书来看。

CHIC:除了发生在人与人之间,也可以是与一座城市、一本书、一张CD、一片森林或大海......各种奇妙的相遇,当彼此气场相投,就会产生一些意料之外的化学反应,分享一些有趣的故事和感受。

陈英:说到一本书、森林和大海,我马上想到我和《微型世界》(意大利作家Claudio Magris的小说)这本书的相遇。现在在读研究生时,这本书的作者马格里斯来北外讲座,谈了他这本书,因为那时才刚刚出版。后来上海译文找我做这本书,《微型世界》是关于的里雅斯特的事情,有很多是讲斯洛文尼亚的森林、克罗地亚的大海。我翻译这本书的那两年,夏天都有机会去的里雅斯特,还有那附近的森林和大海。我感觉那些相遇很震撼,虽然是第一次见面,却有一种很熟悉感觉。那种似曾相识其实很能激发一个人对一座城市的感情,的里雅斯特对我来说是一座重要的城市。这很像《小王子》里面讲到的驯服狐狸的故事,现在我看到这个城市的中心公园,都好像小时候在那里长大,会联想起密林、湖泊和大海。

CHIC:如果超越时间和空间,最想与之相遇的人或者年代是?

陈英:我想遇到的人太多了,恐怕一时说不完。不过,如果可以回到中世纪的欧洲,在某个修道院的缮写室里面做一个抄写员,做手抄本书籍,那一定是一种很迷人的体验。翁贝托·埃科的《玫瑰的名字》里有很多文字就是描写这些僧侣的生活,中世纪鼓励单身,激励人们过一种纯精神的生活,这是一个时代的特色。最近,我看本雅明也说那种抄写的体验,就像步行走过风景,可以更深入更透彻地体味一个文本;匆匆看一眼,那就像坐飞机从山峰和湖水的上空经过,体验很表层。如果能做一个中世纪的抄写员,那一定是一种千篇一律、安稳但是又深刻的体验。

陈英

意大利语言学博士,现任四川外国语大学副教授,译有《愤怒的城堡》《一个人消失在世上》《迫害》《拳头》《威尼斯是一条鱼》等。

美帆:以手抵心,造物的温度

“我和日本手艺的相遇,就是再一次的重逢在我内心深处已经存在了很久,但之前我并没有注意到的感觉。”美帆说。2005到2012年间,美帆一直生活在上海。住在东京时,她担任《Esquire日本版》副总编,那时期她最擅长的是现代建筑设计、当代艺术、电影和音乐。直到2010年,美帆开始为中国媒体工作,正是在那段时期,她以特约编辑的身份开始为《生活》杂志撰稿,向国内读者介绍日本的传统文化,茶道、花道、香道等,以及日本的传统手艺。“那时候我有点惊讶中国的年轻人对日本传统的事情如此有兴趣,但这对我来说也是一个好机会。”美帆在采访时说道。

2010年开始,她走访日本各地的许多手艺人,在深入的接触与了解中,也开始为日本传统工艺中蕴藏的深奥广博的内涵惊异不已。在采访过程中,她一再确认着由人手制作出来的东西所具有的魅力。其中最强烈的感受,源于自己内心深处那片无意识的记忆的苏醒。

几年前出版的《诚实的手艺》中,美帆和团队一起去到了日本各地30多种工艺的制作现场,与50多位匠人对话,走访了京都老铺的新生代手艺人,也重访了柳宗理的民艺之路,采访了著名设计师深泽直人。这些年,她仍然在进行着关于日本传统工艺的采访报道,《造物的温度》记录了她最近几年遇到的那些“以手造物”之人,“但我想哪怕再过十年,也未必能介绍完全。”

在日本,手作之物已经融入人们的日常生活中,成为日本文化中根深蒂固的一部分。他们注重器物之美、物的温度。美帆说,很多手艺与茶道、花道等日本传统文化很有关系。随着传统文化的发展,手工艺品也得到了发展。此外,日本人一直以来有一种珍惜久远事物的态度。典型的例子是奈良的正仓院。公元756年,圣武天皇去世后,光明皇后就将天皇的遗物捐献给了东大寺的正仓院。自那时起,后来很多珍贵的宝物都被送到了这里。以被称为丝绸之路的终点站、中国唐代的美术工艺品为首,远至印度、中东的宝物也被带到了东大寺。美索不达米亚起源的竖琴,波斯的玻璃器皿,西方游牧民族制作的毛毡毯子,世界上唯一的五弦琵琶,南方的香木,唐朝的繪画、书法等舶来品,受到唐三彩的影响制作而成的奈良三彩的陶器等。正仓院成为世界上唯一一个有如此多1300年历史的文物得到妥善保存的地方。

美帆觉得正仓院宝物真正的意义在于,即便统治者发生变化,国家体制发生改变,城市发展,人们的生活水平提高,人们重视珍贵的东西,希望将它们留存下来的心意却一点儿都没有改变。这象征着日本人对事物的看法。另一方面,在美帆眼里,所有的东西都有寿命,最后走向消失毁灭,这就是自然规律。而必不可少的修复工作提高了工匠们的技能,也促成了技术本身对后代的传承。

互联网时代让人们身体的感觉在各个方面被不断削弱的同时,反而让人更想要回到生活所需之物都依赖双手制作的时代,那个身体、生活和物品更紧密联系的时代。因此美帆觉得,对手作之物的偏爱来自一种本能,因为不希望丢失那段“自己动手,丰衣足食”的记忆。

“手作之物能让人感到温暖,是因其饱含着制作者的心意,并拥有机械所无法表现的素朴之味——这句被重复了无数次的话,其背后所蕴含的某种难以言说的情感,总能在我心底激起涟漪。”对美帆来说,在匠人的工坊里闻到的削木头的香气、烧柴的味道、敲打铁块的声音和木头的触感都能唤醒她儿时的记忆,与此同时,一种有别于自己生来之记忆的情感,在内心与儿时的风景共振的那一瞬间,亦教人心动不已。她认为也许是自己DNA上被印刻着的某些记忆起了反应,“活在当下的人,身体里的某处被刻下了机械还未诞生时的记忆。对我们的祖先而言,打磨石头、揉捏泥土、切削木块的生活场景再平常不过。因此,看着匠人工作的姿态,以及触摸手作之物时内心洋溢起的温暖与满足感,或许正是因这份远古记忆在无意识下被唤醒,并在我们心底弥漫起了怀念之情吧。”美帆说。

CHIC:在《造物的温度》里,你走访了日本很多地方,采访了传统的、新生代的手工艺人,介绍到手工织物、漆艺、制瓦工厂、陶艺......你通常是怎么发现这些地方这些人的?与他们接触下来,特别的感触是?

美帆:我发现这些地方有这些人,有时候朋友给我推荐,有时候在媒体上发现,有时候在手艺画廊那种地方看到就感兴趣,有各种各样的机会。见过各种手艺人之后我就感到,他们都有一个共同点,一直在坚持做一件事。只有长期持续做一件事才能获得的技能,只有长期持续做一件事才能看到的观点,只有长期持续做一件事才能理解的感觉。可能有很多事情只有他们自己知道。坚持做一件事是很可贵的。而且他们会继续把它传给下一代。我觉得这是很了不起的事情。

CHIC:除了发生在人与人之间,也可以是与一座城市、一本书、一张CD、一片森林或大海......各种奇妙的相遇,当彼此气场相投,就会产生一些意料之外的化学反应,分享一些有趣的故事和感受。

美帆:我非常喜欢中国,对中国有一种亲切感,但不知道从什么时候开始,也不知道为什么开始喜欢中国。虽然我的汉语水平不高,但我喜欢说汉语。我也会说英语,但当我说英语的时候,总觉得自己在说外国语。当我说中文时,感觉更自然,也不知道其原因。也许我前世是中国人吧(笑)。我和中国的关系有点像恋爱,而我觉得化学反应也非常好。

CHIC:你说过:“无论时代如何变化,我们都在无意识中寻求能够感知人体温度的东西,手工艺品直接地回应了这一需求。”在互联网时代的语境之下,怎么重新看相遇?可以从一些新鲜视角聊一聊。

美帆:虽然我们生活在互联网时代,但在生活中,有很多时间是不需要使用互联网的。与人见面交谈,吃个饭,做个菜,读一本书,穿好衣服,散步,望着天空,在风中吹动,游泳,做瑜伽,唱歌,绘画,写日记,睡觉等。互联网让我们的生活变得更加便利,但一个人的基本生活——起床、上学或者工作、与人聊天、吃饭、睡觉、再起床,其实并没有太大的变化。对于这样的观点,我想我们需要多加思考。这样的话,我们自然会知道什么样的相遇对我们是最重要的。

CHIC:如果超越时间和空间,最想与之相遇的人或者年代是?美帆:我想再看看十年前去世的父亲,还有今年年初去世的母亲。没有比父母更愿意跨越时空看到的人。我相信,在我现在生活的时空里遇到的人,对我来说是最重要的人。和我的人生没有直接关系的人,其实对我都无所谓。

美帆

Sauser Miho

日本编辑,出生于东京,曾担任日本版《Esquire》副总编。2005年到2012年在上海从事自由编辑。2010年底起担任《生活》杂志日本特约编辑、撰稿人,并曾为中国版《GQ》《Esquire》等多家知名媒体撰稿。现定居东京,为中日媒体编写有关两国传统手艺、建筑、设计、当代艺术等文化方面的文章。