社会工作介入残疾人服务的理论框架与实践思考

孔凡飞 王仿

[摘 要]将马斯洛需求层次理论与残疾人需求相结合,梳理残疾人不同层次需求的独特性,形成了基于残疾人需求的社会工作介入残疾人服务的理论框架,并依据该框架分析残疾人社会工作事务案例,提出社会工作介入残疾人服务时应采用多种形式科学介入、关注介入环境系统与强化社会支持系统、实施多元主体参与的综合介入模式等建议。

[关键词]社会服务;社会工作介入;残疾人;马斯洛需求层次理论

[中图分类号]C916 [文献标识码]A [文章编号]1672-2426(2021)02-0076-05

一、前言

残疾人服务具有与健全人服务不同的特殊性和复杂性,残疾人服务对象的需求和问题多样且复杂,在残疾人服务过程中,社会工作介入能够提升残疾人服务的质量和效果。部分学者通过创建理论模式和实践模式来对社会工作介入残疾人服务进行研究。姚进忠、陈丽清基于多亚尔和高夫的需要理论,对残疾人社区服务项目进行了研究和考察,总结残疾人的需要,为满足其需求制定围绕残疾人需要的服务计划。研究对以需要为本的残疾人社会工作实践模式提出相关建议,促进残疾人福祉的实现,促进社会的和谐发展。[1]王亚奇等在考察贵州省贫困地区残疾人服务中得出服务体系存在的问题,以“社会工作+”的视角介入残疾人服务体系的构建,针对贫困地区的残疾人特殊情况,通过社会工作与其他学科、理论间的结合,提出四个介入策略:“社会工作+心理学+社会学”——提升服务内容、“社会工作+服务对象+民政部门+社会力量”——形成多元主体、“社会工作+项目服务+科研推动”——创新服务形式、“社会工作+政府购买+转向财政+社会资源”——拓宽资源渠道,为贫困地区残疾人关爱服务体系建设提出新思路和新途径。[2]目前研究大体上从中观和宏观的角度分析残疾人社会工作,缺少从微观的层面研究社会工作介入残疾人服务。考虑到社会工作介入残疾人服务存在一定理论研究与实践研究上的短板,本文从马斯洛需求层次理论入手,以残疾人需求为出发点,探索社会工作介入残疾人服务的理论框架和实践方法。重点研究社会工作介入残疾人服务的理论框架和实施过程中需要注意哪些问题,对于推动残疾人事业高质量发展具有重要的理论意义和实践意义。

二、基于残疾人需求的社会工作介入残疾人服务的理论框架

(一)残疾人需求分析

美国心理学家马斯洛提出的需求层次理论中,人的需求根据层次和等级可以依次划分为生理的需要、安全的需要、归属与爱的需要、尊重的需要、自我实现的需要。残疾人群体根据自身特征对于各层次需求的迫切程度各有不同。社会工作会根据不同的需求对应开展不同的服务。[3]

1.生理需求。生理需求是个体最初级的需求,每个个体都需要基本的食物、空气、水等维持生活所需的物品。一些残疾人服务对象由于缺乏劳动能力,因此部分的基本生活所需也有可能依靠社会服务。社会工作者提供办理低保服务、贫困救助、网络捐款等帮扶残疾人日常生活的服务。

2.安全需求。安全需求同样是一个个体的初级需求,渴望独立安全的环境、私密独立的空間、人身安全、财产安全等都属于个体的安全需求。在残疾人服务中,安全需求主要体现在渴望健康、独立生存、自主等,社会工作者在开展残疾人服务时,拓展社区资源开展社区康复服务、链接医疗资源等类型的服务能够满足残疾人服务对象安全的需求。

3.归属与爱的需求。归属与爱的需求主要在社交中得到实现,残疾人服务对象参加的社会活动少,接触的大多是周边的亲人和医护人员等,与其他社会成员接触较少。社会工作者在提供残疾人服务中利用小组的工作方法可以帮助服务对象拓展人脉或者在社区中建立社会支持网络。

4.尊重的需求。尊重可以分为内部尊重和外部尊重,即自尊和得到他人的尊重。残疾人服务对象常常会觉得自尊心被伤害,在社会中,部分人对残疾人的歧视、残疾人的标签化也阻碍残疾人维护自尊心和得到他人的尊重。

5.自我实现的需求。自我实现的需求是个体较高层次的需要。渴望实现理想、发展个人能力的需求在许多残疾人的需求里都得到了体现。社会工作者在满足残疾人服务对象的自我实现的需求时可以通过开展就业指导、制定个性化职业发展规划或者为某一群体创造适合他们的工作内容等形式帮助服务对象自我实现。

(二)社会工作介入残疾人服务的理论框架

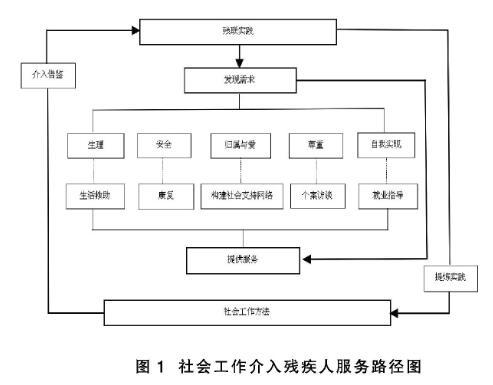

社会工作介入残疾人服务时,应分析残联在残疾人服务实践中发现的需求,按照马斯洛需求层次理论对服务对象的需求进行梳理,尽力照顾到服务对象的多层次的需求。在了解需求的前提下,为满足需求、解决问题,制订相应的社会服务计划。从残疾人需求到社会工作介入提供服务的对接来看,生理需求对接生活救助、安全需求对接康复、归属与爱的需求对接构建社会支持网络、尊重需求对接个案访谈、自我实现需求对接就业指导(见图1)。

具体来说,通过生活救助,满足残疾人的基本生存需求;通过链接康复资源来帮助残疾人满足安全的需求,最大程度减少身体残疾带来的生活上的不便;通过构建社会支持网络来帮助残疾人满足归属与爱的个体需求;通过个案访谈的形式满足残疾人渴望得到尊重的需求;通过就业指导、职业规划引导等方式,满足残疾人的自我实现需求。

社会工作介入残疾人服务,是以残疾人需求为出发点,通过社会工作专业服务介入,并反馈到残疾人事业的实践中去。介入方式由原来残联传统的介入发展到社会工作专业介入,借鉴社会工作方法来进行创新,并最终实现残疾人事业的高质量发展。

三、基于残疾人需求的社会工作介入残疾人服务的案例分析

介入是社会工作助人过程的一个重要的阶段,是帮助服务对象改变的关键环节,前期准备与后期的巩固都是为了能让介入的效果更加有质量。本研究按照马斯洛需求层次理论中的五大需求,对残联的实践案例中体现的社会工作方法的运用进行分析、提炼和总结。在输送多样化资源时,可以结合各种学科、多部门的力量,例如心理学、社会学、科研力量、专项财政等力量进行多元化的资源输送。多样化的资源对应多元化的需求,这是建立在精准的需求评估基础上的,可借助现有的需求分析模型,逐个层次地分析可能存在的需求。

(一)生理需求的社会工作介入

胡某是一个肢体残疾的服务对象,曾因盗窃被判有期徒刑三年零六个月。由于没有家人和朋友的支持,加上自身的残疾,出狱后难以解决基本生理需求问题。残疾人专干帮助他办理廉租房、办理低保、置办轮椅等,帮助服务对象解决基本的生存问题并获得稳定的生活来源。

在上述案例中,残疾人专干通过链接生活救助解决服务对象基本的生理需求。在社会工作的实践中,解决生理需求可以通过办理低保、帮助有劳动能力的家庭成员就业等使服务对象获得稳定的生活来源。在创造稳定的生活来源中,传统的工作方法容易将生活救助以单纯的物质帮扶形式实现,在社会工作介入时有一个重要的方式是助人自助,实现造血式的帮扶。对残疾人的造血式服务还可以有其他的形式,例如进行工作能力测评之后的职业培训、认证资质后申请政府补助等,让残疾人能够依靠自己的力量获取生活来源,能够有效帮助服务对象获得尊严以及融入社会。

(二)安全需求的社会工作介入

服务对象森某是一个四岁的自闭症儿童,由于其家人不理解康复训练对服务对象的重要性,在成长的过程中缺乏与康复有关的训练。因此,当残疾人专干发现了服务对象的情况后就立即及时地给予帮助,申请康复补贴,帮助服务对象通过康复来满足健康需求。森某在接受残疾人专干链接的康复资源后,对自己的身体有了更高程度的掌控,在社交和生活中能够减少因为自闭带来的不便,康复带来的身体的掌控满足了服务对象对安全的需求。

在上述案例中,残疾人专干通过申请康复补贴来帮助服务对象减轻康复的经济压力,让服务对象家庭能安心地参与康复训练。在社会工作中,社会工作者开展残疾人康复的方法有很多,从经济上的康复补贴到社区康复工作模式、从生活照料到链接医疗资源、从对残疾人服务对象个人的康复资源链接到对残疾人服务对象家人的“喘息服务”。社会工作将康复、医疗、社区资源结合起来能够更好地帮助服务对象在熟悉的环境中康复,满足服务对象安全的需求。实现机体的健全是每个残疾人服务对象的迫切需求,在无法改变的身体状态下,辅助工具和康复训练能够帮助服务对象增强对自己身体的信心,感受自己身体带来的安全感。

(三)归属与爱需求的社会工作介入

服务对象章某是一名脑瘫儿童,在成长过程中,残疾人专干对他进行了长达七年的帮扶。在服务过程中发现章某由于自身的身体状况以及家庭状况,在寻找资源以及社会支持和情感支持方法方面缺少路径,残疾人专干通过链接“慈爱儿康行动项目”、残疾人补贴、定点康复机构、学校、社区等,帮助服务对象链接资源、获取支持,构建社会支持系统。服务对象在经过社会支持系统的长达七年的帮扶下,由原来的资源匮乏发展到现在能够在支持网络中获取资源,融入社会,感受社会给予的爱和支持。

在上述案例中,残疾人专干通过政府项目、社区、学校等帮助服务对象解决社交与归属问题,在社会工作中解决服务对象归属与爱的需求是通过构建社会支持系统的方法。平克斯(Pincus)与米納汉(Minahan)提出社会工作过程包括改变媒介系统、案主系统、目标系统、行动系统这四个基本的系统,四个基本系统的提出给构建社会支持系统提供了框架,社会支持系统的构建可以从主体依次强化,主要的构成主体包括政府、非政府组织、社区、学校以及对残疾人存在着重要意义的医疗系统。各个主体之间的联结、合作也能够为残疾人提供支持和服务。除此之外,社会工作方法中的小组工作也能够在满足归属与爱的需求中提供很大的帮助,小组具有治疗性,小组成员具有同质性,更容易在彼此之间产生归属、产生爱。小组活动能够有效帮助服务对象减轻与社会的距离感和陌生感,增强归属感和社交技能。

(四)尊重需求的社会工作介入

肢体残疾的胡某,自尊和得到他人尊重的需求都比其他服务对象更加强烈,因为胡某不仅是一个残疾人还是一个刑满释放人员,社会对他的刻板印象更加明显。残疾人专干通过聊天、读报帮助服务对象了解社会,通过置办、更新轮椅帮助服务对象走出家门,增强服务对象的自信心,帮助其融入社会,接触社会生活。在个案访谈中使服务对象获得重新进入社会生活的自尊心和自信心,从刑满释放到重新进入社会需要一个缓冲的过程,社会工作的个案访谈正是帮助其实现缓冲和获取自尊、他人尊重,满足尊重需求的方式。

在上述案例中,聊天、读报等形式都是在排解服务对象心中的苦闷,增强其自尊心。在社会工作中满足服务对象尊重的需要主要通过个案访谈的工作方法,在个案访谈的过程中不断了解服务对象内心的想法,个案社会工作中的心理社会治疗模式和理性情绪治疗模式等都是增强服务对象的自尊心的有效方式。在满足服务对象得到社会他人尊重的需求中,残疾人专干通过带领服务对象到人群密集的场所使其接触社会、融入社会。在社会工作中可以通过参与社区活动、残疾人宣传、培训技能等方式帮助服务对象融入社会,得到他人的尊重。

(五)自我实现需求的社会工作介入

潘某是一名上身肢体残疾的学生,喜欢运动。残疾人专干通过了解和调查,发现服务对象希望向残疾人运动员方向发展。残疾人专干通过了解服务对象的特质、链接体育学校等资源帮助服务对象实现对运动员梦想的追求。潘某在得到职业方向的规划和资源的链接后将自己的爱好转变成自我的实现。

在上述案例中,残疾人专干了解到服务对象的爱好和条件后,认为帮助服务对象实现运动员梦想能够满足他自我实现的需要,通过链接相关资源,对服务对象进行职业培训和引导,帮助服务对象自我实现。在社会工作中职业培训更加专业化和个性化,根据服务对象自身的特点,可通过进行工作能力测评之后的职业培训、量身打造或者选择突出特点的职业类型等方式帮助想要自我实现的残疾人创造自身价值、自我成长。此外,职业培训是一种能帮助服务对象自我成长的方式,在学习新技能、新知识的过程中,感受自己的成长也是满足自我实现需求的一种路径。

四、社会工作介入残疾人服务的实践思考

基于残疾人需求的社会工作介入理论框架及案例分析,对社会工作介入残疾人服务的实践过程提出相关建议,以提高残疾人福祉,促进社会和谐发展。

(一)多种形式的科学介入

转变服务理念。在传统的服务中,物质帮扶是最为常见的一种服务形式,但是在新时代,针对残疾人的服务我们也应该转变服务理念,由原来的“输血式服务”转变为“造血式服务”,在物质、精神、生活态度、谋生方式等方面实现残疾人服务对象的助人自助。在社会工作追求的“助人自助”的主张下,帮助残疾人创造适合自己、属于自己的发展道路,实现自力更生,在获得社会支持的基础上,充分发挥自己的主观能动性,努力靠自己维持日常生活进而获得发展。

更新工作方法。考量到残疾人的特殊生活情况,社会工作者应该结合“走出去”和“引进来”的战略,运用小组工作和个案工作的方法,改变残疾人的心态、状态,促进残疾人的社会融合。社会工作专业方法的运用更新了残联以往的固定工作方法,能够给残疾人服务事业注入许多新的活力。

(二)关注介入环境系统与强化社会支持系统

服务对象所处的家庭环境、社会以及文化环境等,不仅对服务对象的问题、需求有一定的影响,也可以作为了解信息、开展服务的切入点。往往能从周围环境中获取很多从与服务对象的交流中难以获得的信息,这些信息能够成为解决服务对象问题的关键。“人在情境中”是社会工作实务中的一个重要的视角,认为人处在与环境的多重互动中。“问题在互动中产生,也在互动中解决。”[4]

强化残疾人的社会支持系统是残疾人服务中的重要介入手段。在传统的社会支持系统中,家庭、社区等是重要的组成部分,但是这样的社会支持系统存在着支持能力弱、缺乏科学性的问题。在社会工作介入后构建的社会支持系统中,政府、非政府组织、医疗机构等将成为社会支持系统的主要组成部分,为残疾人提供科学的、力度强的、专业性的服务。社会工作的社会支持模式、链接资源的功能以及小组工作的工作模式和方法都能够实现社会支持系统的强化。

(三)多元主体参与的综合介入模式

在社会工作中“个案管理”是一种管理服务的模式、一种提供服务的方式,涉及安排、协调、监督、评估和倡导,以满足特定服务对象的复杂需求。残疾人属于存在多种需求的群体,社会工作应结合多学科、多部门,例如心理学、社会学的基础学科知识和科研推动以及民政部门、社会力量等多元主体、多方力量,共同提升服务的内容,创新服务的形式,拓宽残疾人服务的资源渠道。

参考文献:

[1]姚进忠,陈丽清.需要为本:残疾人社会工作实践模式研究——基于XM市“携手·共进”残疾人项目的剖析[J].中国社会工作研究,2015,(1):137-159.

[2]王亚奇,宋庆兰.“社会工作+”模式下贵州省贫困地区残疾人关爱服务体系的介入研究[J].遵义师范学院学报,2019,21(4):67-71.

[3]馬敏,尹俊芳,姚尚满.疫情期间社会工作介入社区服务的对策分析——基于马斯洛需求层次理论[J].现代商贸工业,2020,41(22):80-82.

[4]朱雨欣,沈文伟.灾后儿童心理重建路径探析——基于“人在情境中”的视角分析[J].社会工作下半月(理论),2009,(9):31-34.

责任编辑 魏亚男