“形意场”论中创新六法的内在逻辑研究

焦国松

长久以来,家具、产品、建筑等因不同空间环境的限定及主观世人心理定式的诠释而时刻发生“形”的悄然变化,并伴随时间维度的“态”势而呈现流动化的趋势。在“形意场”理论的构建下,其“形态”因不同考察视角而衍生多样语境。随之,因不同求异思维的侧重,动态痕迹的处理方式反哺于家具、产品、建筑“形态”,为其创新设计进行了动态归位与概括。由此,创新六法在其各自形态创新手法中,纵横交错编织着各领域下的形态,在基本属性与特质笼罩下完成由常态向异态的形态通变。

一、“形意场”理论

“形意场”即实体的“形”与虚体的“意”相互复合于空间的“场”中,获得有机整体的判断[1]。伴随空间“场”的张力大小、层次关系、多义判断与包容涵盖的特性范畴认知,及形、色、质、饰的组合调配,家具、产品、建筑等自身价值的表达与“异”态的突兀更为强烈。此时,在宏观把控基础上,形态创新因多样“动态”思维判断而获得微观概括下的“创新六法”,界定着各自艺术化的处理方式。家具、产品、建筑作为空间中实体可视化存在的艺术形式,在空间环境“场”的作用下,以造型各异、姿态不一的“形态”展现在世人面前,诉求着主观特殊情欲,传递场所精神下各自的形式与意味。

二、“动”态呈现下的创新六法

家具、产品、建筑等存在的基本属性在于服务于人类身心过程中所体现的使用价值及艺术欣赏价值。如何立足于基本属性而突破原有固化思维,以崭新的观念和形式体现富有变革性的设计形态,“动”态思维活动下的“创新六法”无疑是综合思维活动下的重新考量。

“仿”的模拟式创新,即针对自然界中万物形象与姿态发挥取象式联想思维方式进行模拟制作以吻合家具、产品、建筑特质达到客观再现的艺术活动。“仿”不是简单意义上的外形蜕壳而穿上“新形式”的外衣,更不是亦步亦趋鹦鹉学舌式照搬,而是在综合内容与形式上对“自我”的超越,而另辟蹊径的过程。“换”的置换式创新,即针对家具、产品、建筑各部件要素的形式、内容发挥发散式联想思维方式进行置换通变,以获得视觉新颖达到创新表现的艺术活动。“调”的渐变式创新,即针对家具不同属性的对比、部件位置的协调发挥变通式联想思维方式进行动作施压,以过渡室内家具客观功用达到造型重构的艺术活动。与家具直接相关的产品亦是如此,对产品的显性因素如外形、结构、功能等予以“调”的强化,对相关隐性因素进行深入留察。对建筑宏观“调”的把控进行有益补充,对材料、结构、技术多视角转换,逃离“标准、规律、纯粹”的状态。“调”作为一种量变手段,其过程可以是人类身心动作上的挤、压、按、烧、煮等,也可以是对象属性上的形、色、质、置等,调之规律,使之适合。“饰”的装饰式创新,即针对具有实体美化意味的元素部件或虚体象征意味的符号、图案、颜色发挥移植式联想思维方式进行融合积聚,以支撑家具、产品、建筑及服饰形象达到画龙点睛的艺术活动。“合”的组合式创新,即针对空间存在物已有的功能、信息材质属性等各要素发挥集中式联想思维方式进行综合收敛,以契合室内家具配置、产品多样性、空间建筑延伸达到有机统一的艺术活动。“化”的形变式创新,即针对不同物象的关联点、接洽关系发挥跨越式联想思维方式进行脱离转化,以求得家具、产品、建筑、服饰仪表焕然一新的艺术活动。“化”在质变过程中开拓新的价值体系与生活方式。

三、创新六法的内在逻辑

(一)“多元化”范畴下的“路径”判断逻辑

多元化,即形态的多元化。“路径”判断是基于创新六法各自的路径探源与行为感知的判断,综合视角判断、范围判断、定势判断进行六法的内在逻辑再审视。创新六法从认识论角度看,不是简单意义上的直觉思维支配下的经验、技能操纵,而是强调在“动”态过程中进行一系列变化并赋能的认识定势和运行模式,具有认知性、规律性和理性(如表1)。

“仿”的模拟式创新改变了人类在形态创新设计领域简单趋同化、庸俗化、同质化感受观念,形成孕育成新的思维模式,构建起外形、结构、功能、肌理质感、生命化、心理定式的视角。同时也在传统造物观念指导下,改变人类对设计伦理的判断、审美意识关照等大德目标。“仿”择“象”于径,进行择象施技,既是对既往形式的再透视,也是对前身起源的再定位。“仿”作为形态创新体系诸层面的创新源点和设计思维诸方式的特定结合方式,在古人千万次观“象”制器实践中、淘洗中、内化中不断积淀并日趋异化通变,成为当今家具设计、产品设计、建筑设计的稳定思维定式,为“换”“调”“饰”“化”“合”积累着经验。

表1 动态思维下的形态变化比较

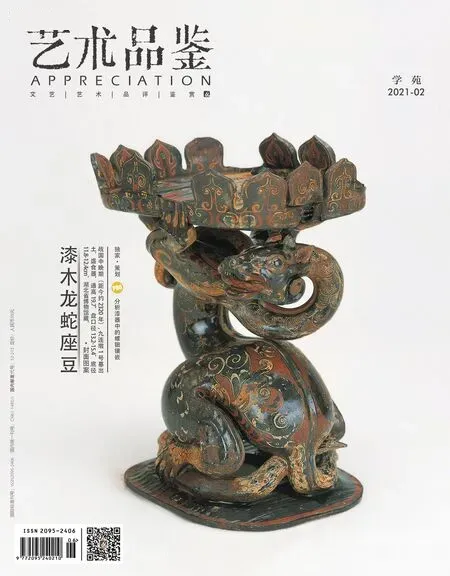

图1 SIMA边几

图2 常异变化过程中的动态思维

(1)“换”的置换式创新在人类智能视觉样式活动之下,以同形同构、异形同构、异形异构进行创新构思指导,使得形态“异”样产生结果,更加符合在自由置换、筹谋抉择下的创生育华。“换”,重在于“巧”而换之,既是对家具与产品符号元素的再审视,也是对样式通变的再解读。“换”不同于“仿”,“换”重在“巧”的智能判断,巧适事物,“仿”重在世间万象的参考,在定势判断上,“换”是“仿”的内化,“仿”是“换”的内容积淀。(2)“调”的渐变式创新之所以区别于“仿”,并不在于对对象属性表象的划分,而在于“调”是对原形有针对性地进行动作大小、范围程度、施压程度、调整方式构思,凝聚了人身心动作的力量、思维、观念,投射出目的性、真实性和适应性。尤其在城市建筑刚性几何形态之下,通过对线面折向来“调”成不规则的几何体,得到意想不到的形态效果。“调”应需所“动”,既是对行为组织主动性的再营建,也是客体需要被动性的再感知。(3)“饰”的装饰性创新从根本上改变了自身固定不变的常态,以绘制、雕刻、切割等方式进行自我形象的张扬,其在自我、革我、本我主导下获取异样形态的真实感受,孕育成新的审美观念与异态视角;以点缀、堆积、置放、加减等方式的他者画龙点睛式进行超我、物我,呈现别具一格的式样,搭建起新的事物关联,转换特定物件不一样的价值体现。如建筑“饰”以局部构件进行视角延伸,与室外环境猛烈碰撞在一起,形成独特点缀,提升建筑与周边环境的识别性,以微妙的饰点展示异样视野,寻求更高识别度。“饰”,因人而“异”,异形感知综合具象形、抽象形、意向形、综合形,起承转合之中捕捉上下、左右移动的秩序感、平衡感,心理的秩序反映到物件的秩序,心理的平衡反映到物件的平衡。“饰”不同于“调”,“饰”源自于因人而异的审美判断,“调”源自于人的身心行为感知与客体本身被动双向映射下的功能需求、审美需求,主观人群并积极把控。在视角判断上,“饰”是“调”的合集,“调”是“饰”的子集。(4)“化”的形变式创新是基于主观人群为满足一定需要而精心寻找和布局人与空间契合点的心智活动,渗透着宜人性、宜地性、宜和性。“化”侧重空间所宜考究,是对空间收纳自如与便携巧捷万端的再考量,“宜”既要宜人,也要宜地,更要宜“形”与宜“意”双向交织下的宜“和”。“化”不同于“合”,“化”一定程度上考虑空间的适宜性,“合”除了空间度量之外更考量异样变化带来的视觉刺激与心灵震撼,在范围判断上,“化”是“合”的楔子,“合”是“化”的补充。(5)“合”的组合式创新把个别的、零散的、彼此孤立的形式认识上升到整体的、系统的、互相联系的内容认识,充满理性与感性的复合,其复合思维下由简单思维的罗列组合贯穿于多种形态的有机整体。“合”,应适嬗变,既要“适”应形态异样绽放带来的刺激,也要“变”通其行为动机,双向关系互通之下对形态处理再演绎。形态创新六法作为一种主观精神活动,是人类对客观事物感性式的概括和理解,是在“动”的能量下更宏观角度看待建筑、室内家具产品与人的根本关系,演绎多样性有趣空间与产品。以形式上的不断变化和手法上的不断更新,理清形态在“动”态呈现下的发展脉络,让“动”态的生命运动起沉寂的家具、产品与建筑,闪烁态势下蕴含的智慧光芒。在“形”场与“意”场双向映射下,保持人与物的协同共生,发挥人性与客观规律的合理包容,探讨不同识别性下的形态维度,窥探不同范畴下的创新设计机制。

(二)“复合”思维下的“动态”呈现逻辑

复合,即思维的复合。针对人在动态语言过程中思维的改变及不同侧重点的切入,获得多样的创新手法以满足家具、产品、服饰、建筑形态“异”态的呈现,因而家具、产品及建筑也被赋予形形色色的名称与标签,在混沌视野状态下高度交织着“复合”思维下的“动态”能量。创新六法作为在人-物-空间的实践活动中、认识活动中建立起来的,以主体为对象进行系列变化的一种主观性创造活动,是对客体的存在及其属性使之符合主体本性、目的性相适应的驱动管理,具有鲜明主体性。“仿”表现出“象”的施技再透视,“换”表现出“巧”的通变再审视,“调”表现出“动”的所需再定位,“饰”表现出“异”的张扬再搭建,“化”表现出“宜”的价值再考量,“合”表现出“适”的嬗变再演绎。

“仿”的思维方法模式不等同于简单意义上的套用模式、比附模式,重视家具产品实体的同时更强调视觉变化、动态平衡、主观意识的综合关系,善于从自然物象和人造物象中吸取营养。“仿”作为形态创新的思维起点,对“换”“调”“饰”“合”“化”起到法式支撑作用。“换”的思维方法模式以射线辐射方式探寻“形”与“构”在家具、产品、服饰、建筑上的契合点,既在“形”上和谐替换,又在“构”上积极应变。形态创意审美之“换”作为发散式联想思维,对形态主观审美之“饰”和形态客观功用之“调”明晰记录着路径与方法。“调”是动态语言思考中最为丰富的层面,既可以对实体家具大小、深度、范围、长度等进行调整,也可以对虚体方位、顺序进行调整,其内在动作机制的运转奠基了“换”与“饰”的突变倾向。

“饰”兼具表面化的形象装饰张扬和实体化部件的妙手偶得,其主观审美轨迹、和谐性追求渗透着其他各类创新手法。“合”的可操作性应变了“化”的可收纳性,使之成为强调空间适应性和动机包罗性相结合的契机。“化”在跨越式联想思维之下进行自我超越,区别于“仿”的因象施形,区别于“换”的因材施技,区别于“调”的应需所动,区别于“饰”的因人而艺,区别于“合”的应适嬗变,从而实现形态创新的质变。

如卢志荣设计的SIMA 边几,以中国传统竹提篮为灵感源泉,由功能触发,将竹提篮的外在造型客观再现。即在“仿”传统器物的外形、结构、功能基础上,通过“调”整器皿的高度与大小,“饰”以LED 照明光源,“换”传统抽拉式为转盘式开合方式,再“合”其功能、体量、结构为一体,最后“化”成曲直并存、方圆共融、意味共生的SIMA 边几(如图1)。

综而述之,创新六法并非彼此割裂,它“复合”的思维认知结构模式,将“仿”“换”“调”“饰”“合”“化”视为连续变化并互为表里进行联系,以不同线状型思维构思进行强调,在形态创新中把握条理化、逻辑化,形成形态多样选择的重要特征。创新六法分别处在人类思维创新意识流历程的各个构思环节中,通过思维起点的“仿”,经过“换”与“合”的集散思维过程,在主观审美“饰”和客观功用“调”的制约下,得到“化”的结果(如图2)。

四、结语

回归“我们用什么方法实现了形态创新”的本质,创新六法不在于简单外壳的异样化与多样化的极大化来满足形的需求,而在于兼顾形式与内容、统筹“形”场与“意”场,来回应具体社会群体的需求。将多维度下的家具、产品、服饰、建筑等进行元素倾斜拓展,打通设计与生活的紧致性,恰如其分地展示各自的光彩,以再审视的视角构建出高感知、高价值、高度识别的轮廓与逻辑。