燕山丘陵温热区宜机收玉米品种配套技术研究

董喆,边丽梅,张昊,郑伟,张丽妍,郝春雷,孟繁盛,慈艳华,杜江洪

(赤峰市农牧科学研究院,内蒙古赤峰 024031)

根据《国家粮食安全中长期规划纲要(2008—2020年)》,预计需新增500亿kg粮食,作为“谷中之王”的玉米将承担53%的增产份额[1]。内蒙古自治区是我国玉米主产区之一,玉米常年播种面积为267万hm2以上,总产为140亿kg以上,具备每年为国家提供60亿kg商品粮的能力,在国家粮食安全中占重要地位。随着中国经济的快速发展,劳动力成本高、玉米市场竞争力差的问题已日益凸显,传统玉米生产方式已不能适应当前产业发展要求,而面向市场,建立与之相适应的以全程机械化为显著特征的现代玉米生产技术体系是解决这些问题的必然选择[2,3]。玉米全程机械化是实现玉米规模化生产、适应社会经济发展的重要趋势,而籽粒机械收获大幅降低了玉米生产的投入[4,5]。东华北春玉米区是我国玉米生产黄金地带,纬度、生态条件与美国玉米带相近,具备玉米机械粒收的客观生态气象条件[6]。

前人主要以筛选一些适宜于机械化粒收的玉米品种为主[7],针对籽粒脱水速率、立秆特性与种植行距等都进行了相关研究[8-10],但是其配套栽培技术仍不明确。本研究以内蒙古中东部地区已筛选出的宜机收玉米品种为材料,开展配套高产高效生产技术、全程机械化技术的集成研究,以形成区域特色的农机农艺结合的技术模式。

1 材料与方法

1.1 试验材料

本试验所采用的玉米品种为2018年鉴定的宜机收品种迪卡159、金科玉3308,以利禾5为对照品种。

1.2 试验设计

试验于2019年进行,试验地点为内蒙古赤峰市农牧科学研究院10号试验基地(41.30°N,118.87°E),属温带半干旱大陆季风气候。地势平坦,地力均匀,前茬作物为玉米。试验采用大区设计,设置3个品种,分别为迪卡159、金科玉3308和利禾5(CK)。3种种植方式,分别为全膜双垄沟播膜下滴灌:大垄宽80 cm,小垄宽40 cm,高15~20 cm,采用播种—施肥—铺带—覆膜一体机播种;大小垄浅埋滴灌:大垄宽80 cm,小垄宽40 cm,高15~20 cm,采用播种—施肥—铺带—覆膜一体机播种时抬起覆膜装置,并使滴灌管浅埋于小垄中间地表5~7 cm处;农户模式:常规匀垄种植,垄距为60 cm。3个密度处理,分别为6.0、7.5和9.0万株/hm2。共27个处理,每个处理面积150 m2,不设重复,小区长宽比<5∶1。

1.3 试验方法

机械收获前,各处理在田间随机选取一个割幅宽(6行玉米)、10 m长的样区调查玉米总株数和倒伏株数,计算倒伏率(3次重复)。倒伏率=倒伏株数/总株数×100%。按当地主栽熟期品种生理成熟后15 d统一收获。

机械粒收时,在收割段选取3个样点,每个样点取一个割幅宽(6行玉米)、2 m长的区域人工捡拾落穗、落粒,并分别称量落穗籽粒质量和落粒质量,按照样点面积计算含水量14%的单位面积落穗质量和落粒质量。结合收获测产数据计算产量损失率。随机取1 kg样品测定破碎粒重,计算其比率。

总产量损失=机收后地面落穗籽粒质量+落粒质量

1.4 数据分析

采用Microsoft Excel 2010软件和SPSS 20.0进行数据处理及统计分析,采用LSD法进行差异显著性分析(P<0.05),采用Origin 9.1软件作图。

2 结果与分析

2.1 不同处理的玉米倒伏率

各处理田间倒伏情况分析结果表明,不同品种、种植模式和种植密度条件下,倒伏率存在一定差异(表1)。金科玉3308和迪卡159均以全膜双垄沟播膜下滴灌模式下、密度为6.0万株/hm2时倒伏率最低,分别为0.05%和0.31%,显著低于其他处理;利禾5则为农户模式、密度为6.0万株/hm2时倒伏率最低。不同品种间的倒伏率也存在差异,3个品种的平均倒伏率表现为金科玉3308<迪卡159<利禾5,分别为1.36%、1.53%和2.26%。

2.2 不同处理的玉米产量损失

田间落穗损失率最小的处理为金科玉3308+农户模式+9.0×104株/hm2,仅2.24%,该处理总产量损失率为2.75%;其次为金科玉3308+全膜双垄沟播膜下滴灌模式+9.0×104株/hm2处理,落穗损失率为2.29%,总产量损失率为2.65%。各处理的落粒损失率为0.31%~0.78%,其中利禾5+全膜双垄沟播膜下滴灌模式+7.5×104株/hm2处理落粒损失率最低,而迪卡159+大小垄浅埋滴灌模式+6.0×104株/m2处理最高。从总产量损失率来看,迪卡159和金科玉3308在不同种植模式和密度下的平均总产量损失率分别为4.25%和4.09%,较利禾5分别低1.07%和1.23%(表2)。

表2 不同处理田间落穗损失率、落粒损失率和总产量损失率Table 2 Panicle loss rate,grain loss rate and total yield loss rate in different treatments %

2.3 倒伏与产量损失的关系

对不同处理田间倒伏率和机械粒收田间落穗损失率、落粒损失率、产量损失率进行分析(图1、表3),结果表明,倒伏率与田间落穗损失率、田间产量损失率均呈极显著正相关,拟合方程分别为y=0.671 6x+2.878 5,R2=0.416 9**和y=0.695 7x+3.367 5,R2=0.421 9**;倒伏率与田间落粒损失率的相关性未到达显著水平;落穗损失率与产量损失率也呈极显著正相关。以上结果说明倒伏是玉米产量损失的关键因素。

表3 玉米田间倒伏率与落穗损失率、落粒损失率和总产量损失率的相关系数Table 3 Correlation coefficient between field lodging rate and ear loss rate,grain loss rate and total yield loss rate of maize

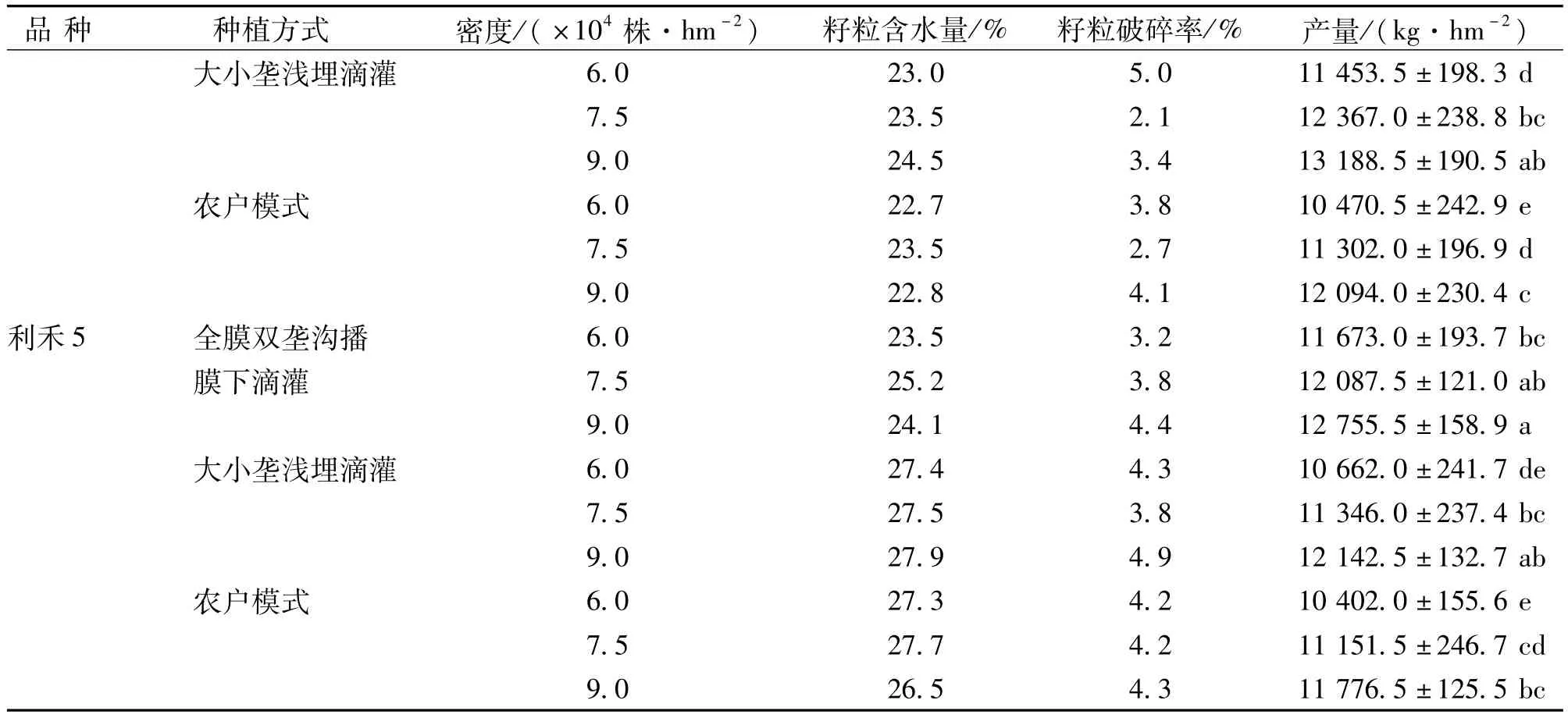

2.4 不同处理对机收籽粒产量的影响

对不同处理玉米机收籽粒产量分析表明(表4),迪卡159在全膜双垄沟播膜下滴灌模式、密度为9.0万株/hm2时,产量最高,达14 121.0 kg/hm2,较利禾5在农户模式下、密度为9.0万株/hm2时增产19.9%,差异达显著水平(P<0.05)。金科玉3308采用全膜双垄沟播膜下滴灌模式、密度为9.0万株/hm2时,产量为13 618.0 kg/hm2,较利禾5在农户模式下、密度为9.0万株/hm2时增产16.2%,差异达显著水平(P<0.05)。

迪卡159收获期平均籽粒含水量为21.7%,较主推品种利禾5低4.6%个百分点,金科玉3308为22.1%,较利禾5低4.2个百分点;迪卡159平均籽粒破碎率为3.2%,较利禾5低0.9个百分点,金科玉3308为3.3%,较利禾5低0.8个百分点。

表4 不同处理玉米机收籽粒产量的影响因素分析Table 4 Analysis of factors affecting grain yield of corn harvester with different treatments

续表4

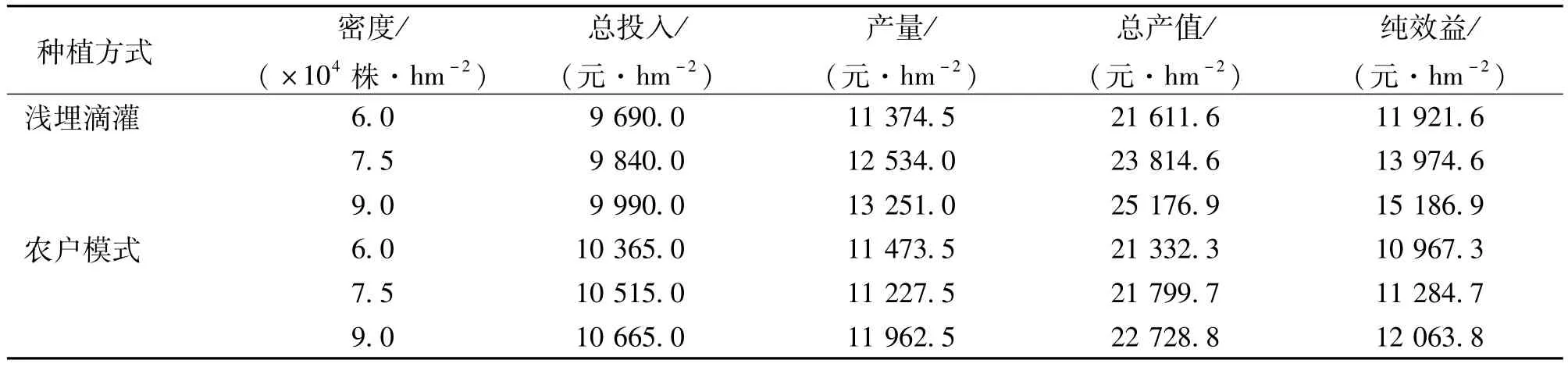

2.5 经济效益分析

从生产期总投入分析可以看出,全膜双垄沟播膜下滴灌种植模式投入最高,其次为农户模式(60 cm匀垄),再次为大小垄浅埋滴灌模式(40~80 cm)。其中,全膜双垄沟播膜下滴灌模式下密度为9.0万株/hm2时投入最高,为10 815元/hm2(表5)。

而根据总产值和效益分析,全膜双垄沟播膜下滴灌种植模式产值最高,其次为大小垄浅埋滴灌(40~80 cm),最后为农户模式(60 cm匀垄)。全膜双垄沟播膜下滴灌种植模式下密度为9.0万株/hm2时纯效益最高,为16 014.9元/hm2;其次为大小垄浅埋滴灌(40~80 cm)种植模式下密度为9.0万株/hm2时,纯效益为15 186.9元/hm2;第3为全膜双垄沟播膜下滴灌种植模式下密度为7.5万株/hm2时,纯效益为14 546.1元/hm2(表6)。

表5 不同种植模式和密度条件下玉米生产期总投入比较Table 5 comparison of total investment in maize production period under different planting patterns and densities

表6 不同种植模式与密度条件下玉米经济效益分析Table 6 Economic benefit analysis of maize under different planting patterns and densities

续表6

3 讨论

倒伏对玉米产量、产量构成因素[11,12]、机械粒收产量损失及收获效率[13]均具有较大影响。本研究中迪卡159和金科玉3308的平均总产量损失率分别为4.25%和4.09%,符合国家机械粒收标准(总损失率≤5%)[14]。倒伏率和田间损失率分析表明,倒伏对产量损失的影响主要是造成落穗损失,且倒伏率与田间落穗损失率、总产量损失率呈显著正相关,这与薛军等[13]的研究结果一致。

成熟期籽粒含水量是影响玉米机械粒收的重要因素。Johnson等研究认为,籽粒水分为20%~23%时机械收获破碎率最低[15];Chowdhury等研究发现,籽粒水分为23%时机械损伤率最低[16]。本研究中迪卡159和金科玉3308的籽粒平均含水量为21.7%和22.1%,说明迪卡159和金科玉3308适合籽粒直收。

迪卡159和金科玉3308采用全膜双垄沟播膜下滴灌模式、种植密度为9.0万株/hm2时,产量、产值和纯效益均最高。且迪卡159在燕山丘陵温热区的产量较金科玉3308高,这与张昊等[7]的研究结果一致。

全膜双垄沟播技术集大小垄种植、增温保墒、垄沟种植和微沟集雨于一体,与膜下滴灌技术相结合,具有显著提高降水利用率、节水、节药、节肥、增产、增效作用。我国玉米种植密度普遍偏低,与机收玉米的密度要求差距较大。本研究利用筛选出的适宜于机械化粒收的玉米品种,开展不同种植模式和不同密度的交互机管机收大区对比试验,构建了与燕山丘陵温热区宜机收品种配套的简化栽培技术模式。

4 结论

综合分析,迪卡159和金科玉3308的倒伏率、田间落穗损失率及总产量损失率相对较低,适合籽粒机械收获,且采取全膜双垄沟播膜下滴灌、种植密度为9.0万株/hm2时玉米籽粒产量和经济效益较高。在燕山丘陵温热区自然条件和气候特征下,采用全膜双垄沟播(40~80 cm)+膜下滴灌+种植密度9.0万株/hm2+机械籽粒直收配套栽培模式可保障玉米籽粒收获效率和农民生产效益,有效推进区域玉米籽粒机械收获和生产效率提升。