川南民歌《绣荷包》 歌词释义

摘 要:

《绣荷包》是中国民歌的一大类别,川南《绣荷包》歌词尤有特点。从制度文化、社会生活、方言民俗的角度,可以考见其歌词中的“咕儿嘎”实为“鼓二更”;“金刚梭罗妹”应为“青锁了门”;“二月荷包二点黄”指荷包的形制;“井边挑水送小郎”是民间社会生活的一个侧影。作为活态文献的民歌,其歌词的研究是一个内涵十分丰富的课题。

关键词:

《绣荷包》;鼓二更;青;二点黄;水井

中国无分南北古今,皆有民歌小调《绣荷包》。清道光年间,华广生编《白雪遗音》,收录“湖广调”《绣荷包》,另有《绣汗巾》《补雀裘》,亦属同类型小调。[1]近世以来,山东、河北、陕西、甘肃、青海、江苏、四川、云南等省皆有民歌《绣荷包》流传。截至2017年《四川民歌采风录》出版,我们在四川采录到的《绣荷包》达33首,另有异名同实者如《大绣荷包》《小绣荷包》《绣花包》《绣香包》《花荷包》等23首,总计56首。[2]这些民歌的内容与河北、云南等地《绣荷包》内容大抵相似,语言亦皆明白晓畅。相比之下,唯川南《绣荷包》曲调虽独具特色,有的歌词意义却不甚显豁,如“二月荷包二点黄”;有的衬词衬句亦显突兀,如“姑儿嘎”“金刚梭罗妹”等。但因系民歌,览者唱者以为当然,皆未予以深究。

我第一次听到川南《绣荷包》是在上世纪50年代。其时四川省荣誉军人疗养院的文艺演出被制为电影纪录片,在全国公映,其中便有女声独唱此曲。也许是这个原因,在四川诸多《绣荷包》中,川南《绣荷包》流行最广,影响最大,至今仍是许多民族声乐家的保留节目。

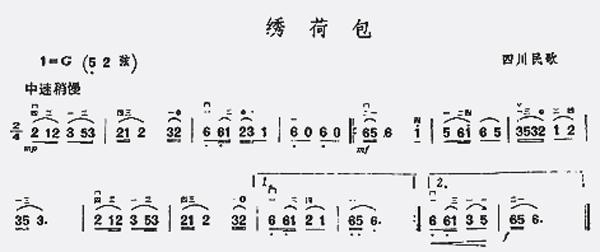

上世纪80年代,《中国民间歌谣集成·四川卷》出版,录有筠连县歌手詹亚琴所唱川南《绣荷包》[3]。其首段歌词云:

正月荷包儿(嘛咿呀)绣起头(喂呀儿咿儿呀),

妹绣荷包(嘛咕儿嘎,金刚梭罗墨)有人求(哟喂)。

其下三段歌词,衬词衬句与首段相同,略而不录:

你要荷包拿去戴,免得为妹结冤仇。

二月荷包二点黄,井边挑水送小郎。

小小荷包你莫嫌弃,瞒到爹娘绣得忙。

在我的音乐记忆中,《集成》本与荣军疗养院演出本的歌词几乎完全相同,唯后者将“金刚梭罗墨”唱作“金刚梭罗妹”,“妹”字唱作儿化音。当代吴碧霞、李丹阳等歌唱家演绎四川民歌《绣荷包》,大都采用《集成》本的歌词,唯衬词“墨”唱作“妹”。2007年6月,我与采风同仁在泸州市纳溪区听陈开才唱《绣荷包》[4],曲调和衬词衬句一如《集成》本,唯“金刚”之“金”有时仿佛唱为“青”,歌词则属另一版本。半个多月后,我们在川南筠连县听当地86岁老人郝崇香唱《小绣荷包》:“正月荷包(嘛心拉肝心拉肝)才起头(啊嫩悠悠哦姐姐)”[5],词曲与《集成》本大同小异,唯衬词衬句不同。川南《绣荷包》词曲的多样性,是民歌传播史上的常见现象。

最近为“四川民歌合唱音乐会”遴选曲目,与作曲家讨论对入选民歌的理解,我才注意到从民俗与方言的角度,川南《绣荷包》的歌词尚有进一步研究的余地;这些研究对于演绎四川民歌《绣荷包》,应有重要的作用。

一、“咕儿嘎”与“鼓二更”

2015年,我在整理、校对《四川民歌采风录》的词谱时,发现遂宁市大英县翟世贵将詹亚琴、陈开才《绣荷包》的“咕儿嘎”唱为“鼓儿更”[6],虽然仅有两字之差,却令我忽有所悟!我在综合考虑川南《绣荷包》的歌词内容之后,认为将“鼓儿更”改录为“鼓二更”,更符合当时的情景。

古代而至近代,无论宫廷、兵营、寺院、民间,皆以沙漏记时,以钟鼓、铜锣、梆子声报时。其制度为:每夜五更,每两小时一更,如戌时一更,7至9点;亥时二更,9至11点,余类推,古代因有“更漏”之谓。唯因场所与条件不同,打更报时,宫廷、兵营、寺院用钟鼓,民间用铜锣、梆子。至上世纪50年代初,打更报时在中国依然盛行。如我所居住的成都少城,街上打更用的是铜锣;敲锣报时的更夫谓之“打更匠”。尽管成都在当时算得上是中国西部的较大城市,但民众基本无夜生活。晚上9点以后,街上行人稀少;10点之后,已是深夜;至于乡镇与村落,更是路断人稀。

在民歌或古代文人诗词中,报更之声对于烘托环境,抒写感情往往有很重要的作用。纳兰性德《金缕曲·慰西溟》说自己人生失意,彻夜难眠:“独卧藜床看北斗,背高城,玉笛吹成血。听樵鼓,二更彻”[7]。诗人心中有事,辗转反侧,蓦然闻更,尤增悲切。与之相类,《绣荷包》中的报更之声,亦常伴随主人公的活动与思绪,如《绣荷包(湖广调)》:“一更里荷包照着样儿裁,慌忙就把剪刀儿开。明朝还要把荷包儿戴。二更里荷包绣上一层,金线锁口(海棠花儿红)。荷包虽小奴的恩情重……三更里荷包绣成双,上绣鸳鸯下绣凤凰……四更里荷包绣完了。”[8]但在南北诸省的《绣荷包》中,如《湖广调》这种“五更调”式的结构、叙事与抒情的方式已经十分少见,更多的则是采用铺叙的方式,直陈少女绘绣荷包的程序、荷包图案的情感寓意,以及少女对爱情的期盼。唯独川南《绣荷包》与之不同——它既无五更调的叙述结构,也无就绣荷包的直陈其事与直抒其情,却有出现在各段衬词的更声。更声既是触发少女行为与情感的契机,也是为少女的行为与抒情提供的时间背景:少女专注于绣事,不知夜深;忽闻二更鼓响,蓦然惊觉,从而引起“有人求”的种种思绪。鉴于更声在传统民歌与文人诗词中的作用,我经反复斟酌,最终将翟世贵所唱“鼓儿更”改录为“鼓二更”。

为什么“鼓二更”会被讹唱为“咕儿嘎”?原因或在于:一是古代、近代曾经有过的一些制度与生活场景早已消失,如以鼓、锣、梆声报时等,现在知之者已经不多。二是方音的原因。四川方言的韵母eng与en合流,绝大多数方言点eng并入en,而川南有些方言点如宜宾市筠连县、泸州市叙永县等地则相反,eng、en合流的结果是en并入eng,故“更”念作geng。geng、gang音近,且绝大多数方言点eng的韵母缺失,给人的音感极弱,容易被讹读为gang。兼以民歌演唱时,歌者为追求句末的气息通畅,音色响亮,gang又一韵之转被唱为ga。所以,《绣荷包》的“鼓二更”被唱為“咕儿嘎”,是能够在川南方言中找到实证,并能在传统语音学中得到阴阳对转理论支撑的。

因有对“咕儿嘎”的校改,我对《绣荷包》的歌词有了进一步探究的兴趣。

二、“金刚梭罗妹”与“青杠锁了门”

我曾经对川南《绣荷包》的“金刚梭罗妹”有过怀疑:恋爱中的少女,怎么会与“金刚”“梭罗”这样的形象发生关系?许讲真《汉族民歌润腔概论》中将此句录为“情郎梭啰喂”[9],可见作者对《集成》本的歌词记录也是有所保留的。她将“金刚”录为“情郎”,一是因为两者音近,二是与歌曲的爱情主题相谐。

许讲真先生对原词的改动可备一说;但如果从上所言的“鼓二更”进一步思索下去,或可有更新的发现。过去的更夫除了报时,尚负有巡夜之职,即提醒街坊邻里天干防火,夜深防盗。由此,我想到“金刚梭罗妹”很可能是“青锁了没”或“青锁了门”的音讹。原因在于,更夫巡夜,须不断提醒各家各户看紧门户,落杠下锁。如将“金刚”校正为“青”,则《绣荷包》的衬句“金刚梭罗妹”就有了更合理的解释——“青”指用青木制作的门栓。青是四川常见的树种,质地坚硬,人们常用作工具如犁耙、木刨与门杠。过去四川民间用门杠拴门,俗称“抵门杠”;青木制的门栓,既可简称为“青”,又可简称为“青杠”。《绣荷包》里女子专心刺绣,直到二更天,各家门户早已落杠上锁;故将歌词录为“鼓二更,青锁了门”,与她的生活情境相符合。似此,对歌词的内容则可以有如下猜测:一是更夫报更之后,或提醒各家“青锁了门”。在四川方言里,“门”“妹”儿化同音,唯声调有别。但唱词一当进入歌曲,字调的平升曲降没于旋律,其辨义自不复存在,“门”因之被记为“妹”。二是更夫或干脆向各家发问:“青锁了没”?在筠连方言中,“没”“墨”同音,故《集成》本将其记为“金刚梭罗墨”。三是很有可能在当夜二更,小郎曾经以求取荷包为借口,悄悄来女孩家敲门。但因少女与小郎的交往以及少女为小郎的刺绣荷包,爹娘一概不知,只得以夜已深,“青锁了门”相回应,将其婉拒门外。

三、“二月荷包二点黄”

川南《绣荷包》第三段歌词云:“二月荷包二点黄,井边挑水送小郎”;筠连县郝从香所唱亦有“正月荷包才其头,二月荷包二点黄”。何谓“二点黄”,令人费解。就四川的月令物候,找不到与“二点黄”相关的事物,因而也难有合理的解释。但从歌词的叙事顺序看,正月绣荷包,二月二点黄,“井边挑水送小郎”,显然是说经过一段时间的努力,少女已经做完荷包的最后一道工序,可以将其送给心上人了。故歌词里的“二点黄”很可能是指完工后的荷包特征,以及它带给人的视觉印象。

我为此仔细地考察过荷包的形制。荷包的功能是盛物,制作荷包首先要考虑的是防备包内物件外泄。为此,制作者将荷包上沿内卷,以斜扣线锁紧,形成中空的卷边,即湖广调《绣荷包》所云“金线锁扣”。荷包沿口内卷锁毕,再分别从左右口穿入丝带,然后将两端伸出的带子相系,以扎紧袋口。为了方便与美观,荷包上的两条丝带可以加长,令其飘然下垂,故云南民歌《绣荷包》有云“小小荷包,双丝双带飘”。但严格说来,这还不是最后一道工序。为美观,更为不让带子被失手拉出卷边,带子的两端或穿上珠子,或系以牌子,然后绾结成穗,以防滑落。珠、牌的质地可贵可贱,竹木骨石,珠玉玛瑙,皆可使用;唯从美观考虑,应与荷包的图案或绣口的色彩相协调。湖广调《绣荷包》有言“金线锁扣”,倘要与之相配,珠子选用黄色自然更好。似此,两个黄色珠子从荷包双带赫然下垂,引人瞩目;“二月荷包二点黄”,似应由此而来。当然,制作者于荷包的图案、锁扣、珠子等,皆可自由选择:荷包带上既可以“二点黄”,也可以“二点红”“二点绿”。但因歌词的下句是“井边挑水送小郎”,在诸多表现色彩的词汇中,唯有“黄”与“郎”叶韵,故歌者除了“二点黄”,似乎已经难有其他选择了。

四、“井边挑水送小郎”

荷包绣完,如何送与情郎?

古之男女,授受不亲。然而交往虽有限制,湖广调《绣荷包》中的少女却有如下的聪明之举:“四更里荷包绣完了,拿到长街是人都来”。她手持荷包招摇于市,吸人眼球,意在让对方知道荷包已经完工。果然,混迹人群的心上人瞬间不见:“手拿着荷包懒怠,亲人一去不来了”。少女赶紧回家,“忽听外面把门扣,开开门来罢哟,果然是他来了!”湖广调《绣荷包》里少女与情郎传递信息的方式是很有戏剧性的。

川南民歌《绣荷包》里的少女则有不同:一当荷包绣完,她趁着井边挑水之机,将荷包送与小郎。少女选址井边,考虑是周详的。古者,人们傍水而居。民有河临河,无河则凿井取水,故凡有水井处,必有人居。其时一里之人,共用一井,谓之乡里,或谓之井里。又因时代发展,一里之人的数量,代有不同。如有谓“五家为邻,五邻为里”[10]者,有谓“一里八十户”[11]者。总之,水井在人们生活中不可或缺。随着社会的发展,人口的增加,共用一井者越来越多,水井自然地成为人们日常生活中的聚集之地。人们来此汲水贩水、洗菜淘米、浣布洗衣,往来不绝,聚而复散,必然招来小贩,水井因以成市;市井一词,由是产生。非独如此,宋人叶梦得说柳永“为举子时,多游狭邪,善为歌词。教坊乐工每得新腔,必求永为辞,始行于世,于是声传一时。”“余仕丹徒,尝见一西夏归朝官云:‘凡有井水处,即能歌柳词。言其传之广也。”[12]尤可见水井在当时,老少咸至,士女杂陈,已然成为乡民交换信息、交流感情的社交乃至娱乐之地。因为如此,《绣荷包》中的女子方能借口挑水,趁井边人多不备,将荷包悄悄送与情郎。如此障眼之法,与前所引湖广调《绣荷包》中的少女,实有异曲同工之妙。

以上对川南《绣荷包》歌词的释义,或有助于艺术家更准确地理解、更生动地演绎这首川南民歌,或有助于学者拓展对民歌衬词衬句研究的视野与方法。一般而言,民歌衬词衬句的主要作用或在于调适语言与音乐的节律,或在于烘托气氛,强调情感,大都于歌词内容并无实际的关联。但作为形声会意的汉语,有些衬词衬句或并非凭空产生。它们与歌词的内容,总多少有些直接或间接的内在联系。所以,作为活态文献的民歌,其歌词的研究是一个内涵十分丰富的课题。

注释:

[1][8](明)冯梦龙等:《明清民歌时调集》(下),上海古籍出版社1987年,第697頁、699页、701页,第700页。

[2]参见万光治主编《四川民歌采风录》卷十《索引》,巴蜀书社2017年。

[3]《中国民间歌谣集成·四川卷》上册,中国LSBN出版,第597页。

[4]同上《四川民歌采风录》卷五,巴蜀书社2017年,第1068页。

[5]同上《四川民歌采风录》卷六,巴蜀书社2017年,1176页。

[6]同上《四川民歌采风录》卷二,巴蜀书社2017年,第313页。

[7]《纳兰性德词集》,上海古籍出版社2016年,第140页。

[9]许讲真:《汉族民歌润腔概论》,人民音乐出版社2009年,第359页。

[10]《周礼·地官·司徒·遂人》,《十三经注疏》,中华书局1979年影印本,第740页。

[11]《公羊传·宣公十五年》何休注,《十三经注疏》,中华书局1979年影印本,第93页。

[12](宋)叶梦得撰,(清)叶德辉校刊、涂谢权点校《避暑录话》,山东人民出版社2018年,第106-107页。

四川师范大学教授、民歌研究所所长、博士生导师

作者:四川省人民政府文史研究馆馆员

中国辞赋学会名誉会长