人类从哪里来?

——(4)人类演化与古地理、古环境和古气候变化

季 强, 季燕南, 吴文盛, 董 颖, 郭 震

(1. 河北地质大学,河北 石家庄 050031; 2. 中国地质环境监测院,北京 100081)

0 引 言

人类大约在7 Ma前起源于非洲,走过了一个漫长复杂的演化历程。国际古人类学界普遍认为:大约在1.8 Ma前,直立人第一批走出非洲;大约在60万a前,海德堡人第二批走出非洲;大约在30万a前,智人第三批走出非洲。这就是所谓的“老根发新枝”演化模式。人们不禁要问:为什么非洲会成为人类的发源地?是什么原因导致早期人类与猿类分道扬镳,各自选择了不同的演化之路?是什么原因迫使早期人类一次次走出非洲向其他大陆发展?是非洲人类基因库特别强大,还是其他大陆不适宜人类发展?(Aiello et al., 1990;Delson et al., 2000;刘武等,2014;吴新智等,2015; Humphrey et al., 2018;Roberts, 2018;季燕南等,2019)。

1 8 Ma以来全球的气候、古地理和古环境变化

8 Ma以来,全球的海陆分布与现在的格局区别不大,但古气候和古环境与现在的状况差异比较明显(图1)。7 Ma前,全球气候较为温暖湿润、雨水充沛,南亚—东南亚、非洲大陆、南美洲等地广泛覆盖着茂密的原始森林,各种两栖动物、爬行动物、鸟类、哺乳动物(尤其是猴类和猿类)及无脊椎动物生活在森林中。距今7 Ma左右,地球的气温突然降低,北极地区一股强大的干冷气流刮向欧洲大陆,穿越赤道地区,到达非洲大陆,雨水开始明显减少,致使非洲大陆的原始森林开始萎缩,随着这股干冷气流的持续发展,雨水越来越少,非洲大陆的原始森林进一步萎缩,逐渐演变为稀树草原。

整体来看,8 Ma以来全球的气候变化大致可分为4个阶段:7 Ma前,气候比较温暖湿润;7~4.2 Ma期间,气候持续变干变冷;4.2~2.3 Ma期间,干冷气候进一步加强;2.3 Ma以来,气候变化波动较大,冷-暖气候反复交替发育。

图1 8 Ma以来全球气候变化示意图

2 人类出现之前的演化历史

人类出现之前的历史时期暂称为“前人阶段”,这是一个漫长复杂的灵长类演化分异时期,要客观真实地复原那段历史,主要依靠化石材料和分子生物学研究。虽然化石是最直接、最可靠的证据,但发现化石的几率非常低,因此从分子生物学角度,利用部分遗传密码变化的累积速率,结合化石记录中的已知事件,或直接测量现代生物的变异速率,从而制造“分子钟”,也就是进行DNA提取、分析和研究来计算任何一类生物最早出现的时间。

DNA是一种分子,处于父母将遗传信息传递给子女的中心,由一系列被称为基因的编码组成,这些编码决定了诸如眼睛颜色和血型之类的身体特征,人类的DNA包含了大量非编码部分,有些在编码片段中可能会发挥重要的调节作用。在从上一代到下一代的复制过程中,DNA可能会产生错误,如果这些错误或变化不存在任何危害,那么也会随即复制给后代,这意味着基因谱系可以被识别,并可以随时间进行追踪。基因编码的某些部分会以相当可预测的速率发生变化,据此可估计出累积变化所需的时间,这为研究提供了一种“分子钟”。

DNA的最大组分包含在线状体即体细胞核的染色体之中,通常称其为核DNA或常染色体DNA,它构成了人体结构大多数组分的“蓝图”。从父母那里获得混合的常染色体DNA,父母双方对下一代基因的构成各自贡献了大约50%。决定人性别的特殊染色体(X和Y)也含有自身少量的DNA,来自Y-染色体的DNA只能被用来追踪男性的演化谱系,因为它只能从父亲遗传给儿子。体细胞中还含有一种称作腺粒体的能量细胞器,具有独特的遗传腺粒体脱氧核糖核酸(mtDNA),可以通过母亲的卵子传给下一代。传递给下一代的全部遗传物质称为基因组,据估计,人类基因组包含了2万多个实际编码基因。

图2 人类与其远亲近邻的关系图(据Humphrey et al., 2018)

利用“分子钟”进行推算大致可知,在旧世界,猴类大约在23 Ma前与长臂猿类和猩猩类发生了演化分异,长臂猿类大约在16.8 Ma前与猩猩类和大猩猩类发生了演化分异,猩猩类大约在14.1 Ma前与大猩猩类发生了演化分异,大猩猩类大约在8.1 Ma前与黑猩猩类和人类发生了演化分异,人类大约在7 Ma前与黑猩猩和倭黑猩猩发生了演化分异,婆罗洲猩猩大约在4.1 Ma前与苏门答腊猩猩发生演化分异,黑猩猩大约在2.4 Ma前与倭黑猩猩发生演化分异(图2、表1)。智人大约在50万~30万a前与尼安德特人和丹尼索瓦人共有一个祖先——海德堡人,在最近的15万a中智人在世界各地分化组成不同的人群(季强等,2018)。

表1 人类系统分类简图

3 人类的起源与演化

图3 乍得撒海尔人(a)和图根原初猿人(b)

人类的演化与古气候变化紧密关联。7 Ma前,非洲大陆原始森林中生活着大量古猿,常年栖居在树上,主要以植物叶子和果实为食。由于距今7 Ma左右干冷气候事件突发,非洲大陆的原始森林开始萎缩,一部分古猿随着森林萎缩而迁徙,但仍然保持了在森林中树栖的生活习性,失去了向人类演化的机会;另一部分古猿留在原地,虽然生活习性有所改变,但迈出了向人类演化的第一步,其中的典型代表是乍得撒海尔猿人(Sahelanthropustchadensis)和图根原初猿人(Orrorintugenensis)(图3)。这一时期(撒海尔猿人—原初猿人时期)的猿人在形态特征和生活习性上与古猿十分相似,前肢(手臂)明显长于后肢(脚腿),以树栖生活为主,地面活动为辅,以植物叶子和果实为食,本质区别是在地面活动时偶尔可以两足站立,行走时弯腰屈膝,常常需要前肢辅助。

随着干冷气候持续发展,雨水明显变少,非洲大陆的原始森林进一步萎缩,植物的叶子和果实不足以满足猿人对食物的需求,迫使他们下树到地面上生活并寻找新的食物来源(如植物嫩根和地下茎等),也许偶尔会使用天然石块挖掘植物的嫩根和地下茎等,始祖地居猿人(Ardipithecusramidus)(图4)和卡达巴地居猿人(Ar.kadabba)是该时期的代表,这一时期被称为地居猿人时期(Gibbons, 2005,2009)。

图4 始祖地居猿人

在距今4.2~2.3 Ma,干冷气候进一步增强,雨水越来越少,非洲大陆的原始森林逐渐变为稀树草原,植物的叶子、果实、嫩根、地下茎等已不能解决猿人的果腹之饥,他们面临再次寻找新的食物来源的窘境,终于不得不将目光转向了动物。初期基本以凶猛动物吃剩的尸体或伤残动物为食,后来逐渐学会了制作简单的石器和木器来捕杀小型动物。这一时期(南方猿人—傍人时期)的代表有阿娜姆南方猿人(Australopithecusnanamensis)、阿法南方猿人(Au.afarensis)、平脸肯尼亚猿人(Kenyanthropusplatyops)、非洲南方猿人(Au.africanus)、嘎尔南方猿人(Au.garhi)、源泉南方猿人(Au.sediba)、埃塞俄比亚傍人(Paranthropusaethiopicus)、鲍氏傍人(Pa.boisei)和粗壮傍人(Pa.robustus)(图5、图6)(Berger et al., 2010)。

距今2.3 Ma以来,全球气候变化模式发生了改变,气候变化波动较大,不再是干冷气候持续发展,而是冷-暖气候交替发育。正是在此时期,猿人进化为真正意义上的人(人属),最早期的代表有能人(Homohabilis)和鲁道夫人(H.rudolfensis)(图7),这一时期也被称为能人—鲁道夫人时期。他们的主要特点是:完全在地面生活,初期前肢(手臂)与后肢(脚腿)几乎等长,后手臂逐渐长于脚腿;由两足站立行走发展为直立行走;颅穹窿相对低矮,脑容量略大于南方猿人;眉脊粗厚,眼眶呈圆方形;可以制作精巧的工具(石器、木器等)猎杀大型动物;吻部仍然前突,牙齿粗大,可食用各种食物(杂食)。

图5 阿法南方猿人(a)和非洲南方猿人(b)

图6 鲍氏傍人(a)和粗壮傍人(b)

图7 能人(a)和鲁道夫人(b)

大约在距今2.1 Ma,非洲大陆出现了最早的直立人(Homoerectus),即匠人(H.ergaster),是第一次走出非洲大陆并扩散到欧亚大陆的人种。北京周口店发现的北京猿人、云南元谋发现的元谋人都属于直立人(图8)。这一时期(匠人—直立人时期)人的主要特点是:手臂明显长于脚腿,直立行走;颅穹窿较矮,脑容量小;眉脊宽厚,眼眶呈圆方形;吻部前突,下巴后斜,俗称“无下巴”(Black,1927,1929,1930;Zdansky,1928,1952;Weidenreich,1936,1937;Antn,2002;Kidder et al.,2004)。

大约在距今2.1 Ma,非洲大陆出现了最早的直立人(Homoerectus),即匠人(H.ergaster),是第一次走出非洲大陆并扩散到欧亚大陆的人种。北京周口店发现的北京猿人、云南元谋发现的元谋人都属于直立人(图8)。这一时期(匠人—直立人时期)人的主要特点是:手臂明显长于脚腿,直立行走;颅穹窿较矮,脑容量小;眉脊宽厚,眼眶呈圆方形;吻部前突,下巴后斜,俗称“无下巴”(Black,1927,1929,1930;Zdansky,1928,1952;Weidenreich,1936,1937;Antn,2002;Kidder et al.,2004)。

图8 直立人(a)和北京直立人(b)

图9 先驱人(a)和海德堡人(b)

在距今约90万~25万a,非洲和欧洲大陆先后出现了先驱人(H.antecessor)、海德堡人(H.heidelbergensis)、明星人(H.naledi)和费洛雷斯人(H.floresiensis)(图9),这一时期为先驱人—海德堡人时期。他们的主要特点是:颅穹窿较高,脑容量较大;眉脊粗厚,眼眶呈方圆形;鼻腔较大;吻部略前突,下巴宽平,无凹坑。值得指出的是,近年来我国黑龙江哈尔滨发现了海德堡人类型的头颅化石(季强等,2018),说明海德堡人曾经在东亚地区生活过,并有所发展,为探讨智人(H.sapiens)或丹尼索瓦人(H.denisovaensis)的起源与演化提供了新的化石证据。

大约距今30万年前,由海德堡人演化为3个人种:智人(H.sapiens)、尼安德特人(H.neanderthalensis)和丹尼索瓦人(Denisovans或H.denisovaensis)(图10)。其中,智人逐渐发展成现代人,最主要的特点是:颅穹窿高大,脑容量为1 300~1 800 cm3,平均脑容量为1 480 cm3;眼眶呈方圆形或长方圆形,眉骨低平;鼻腔大,呈长三角形;面部近平直,下颌骨具凹坑,前翘形成下巴。这一时期被称为智人时期(White et al., 2003;Dennell, 2010)(表2)。

4 智人与现代人

一般来说,智人(Homosapiens)由海德堡人或海德堡人的晚期类型演化而来,实际上包括了现代人。也就是说,现代人就是现生的或当代的智人,为同一人种。化石人类学家主要以人类化石为证据,更加注重古人类自身的生物属性和形态特征,迄今并没有给“现代人”赋予一个明确的定义,只是倾向于将5万~4万a以来的智人称为“现代人”。(古)人类学家则更加注重在现代生活和生产方式影响下人们具有的生活态度、价值观念、行为方式、文明或文化特点,一般将4万a以来的智人称为“现代人”,将这一时期早期的“现代人”称为克罗马农人,因为在欧洲发现了距今约4万a的生活遗址、雕刻、绘画、珠宝、饰物等。据研究,“现代人”以中东为中心,向欧洲南部和非洲北部迁徙扩散。这是西方学者心目中的“现代人”,那么东亚地区的“现代人”又是从哪里来的?比中东地区早还是晚?笔者认为,从地质学角度来看,不妨将第四纪大冰期结束(距今约1万~2万a)以来的智人称为“现代人”,因为第四纪大冰期事件是全球性的,其结束时间是一个很好的标志。

图10 智人(a)、尼安德特人(b)和丹尼索瓦人(牙齿)(c)

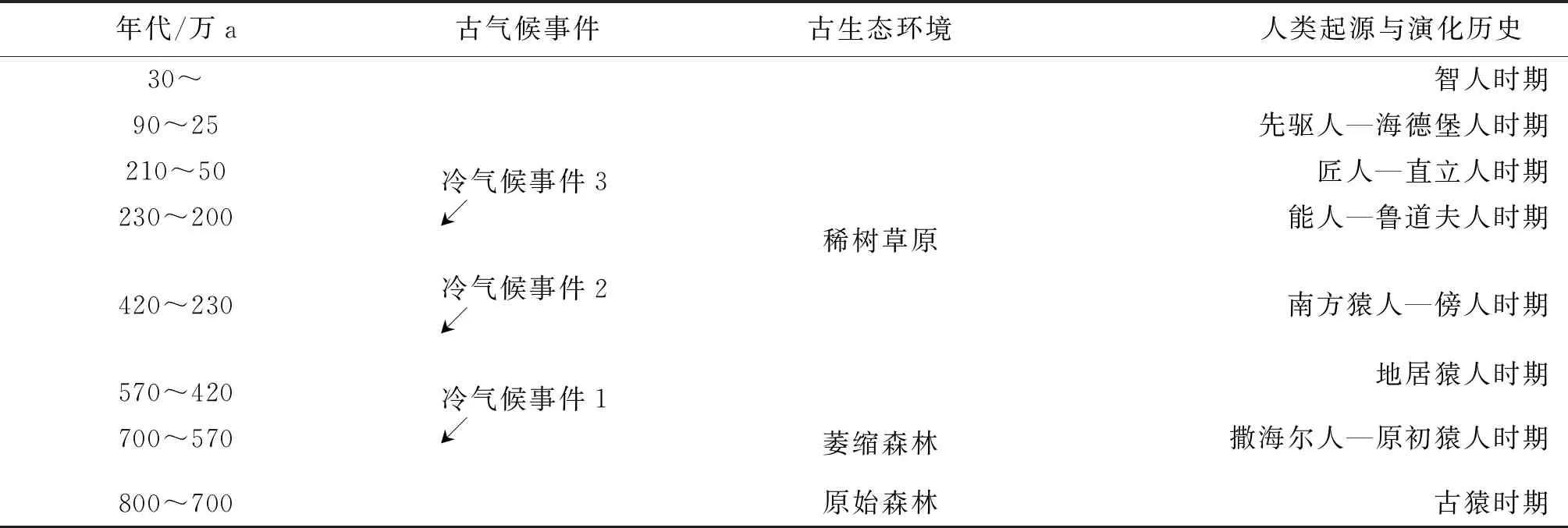

表2 8 Ma以来古气候和古环境变化与人类演化之间协同演化关系简表

5 结 论

(1)详细介绍了8 Ma以来全球古气候变化规律,认为地球上曾发生过3次主要的冷气候事件。

(2)在距今8~7 Ma期间,地球的气候相对温暖湿润,但在距今约7 Ma,气候突然变得十分干冷(第一次冷事件)。强大的干冷气流横扫欧洲大陆,越过赤道地区,直达非洲大陆,导致非洲大陆的原始森林开始萎缩,迫使一部分在森林中生活的古猿下到地面寻找食物,渐渐适应了地栖生活,他们就成了地球上最早出现的人类,典型代表有撒海尔人、原初猿人和地居猿人。

(3)第二次冷气候事件发生在距今4.2 Ma左右。强大的干冷气流继续发展,非洲大陆的原始森林进一步萎缩,森林渐渐演变为稀树草原。早期的人类不再仅以植物为食,开始制作简单工具捕杀小型动物,动物逐渐变成主要食物来源。这一时期,地球上出现了第二批早期人类,典型代表有南方猿人和傍人。

(4)第三次冷气候事件发生在距今2.3万a左右。此后,地球上的气候变化波动很大,冷暖气候交替发展。地球上第一次出现了真正意义上的人,也就是人属的第一人——能人(Homohabilis),并逐渐发展成为包括现代人在内的智人(H.sapiens)。

(5)人类的演化历史大致可分为7个主要时期,即撒海尔人—原初猿人时期、地居猿人时期、南方猿人—傍人时期、能人—鲁道夫人时期、匠人—直立人时期、先驱人—海德堡人时期和智人时期。

(6)目前的研究表明,人类的起源和演化与古气候、古地理和古环境变化密切相关,二者是协同演化的关系,互为依存。