教师应对青少年网络欺凌的策略研究

——基于青少年网络欺凌的调查

刘冬梅,何云龙,魏书圆

(河南师范大学教育学部,河南新乡 453007)

随着网络在学生群体中的广泛应用,欺凌方式也开始从传统欺凌向网络欺凌转变,传统的校园欺凌在网络的虚拟世界里演变成了网络欺凌。网络欺凌是学生之间通过互联网等电子通信技术,恶意的伤害他人的行为,其隐蔽性很强,会对被欺凌者造成持续的伤害,给被欺凌者造成更大的精神创伤。而中学阶段是网络欺凌事件的高发阶段,网络欺凌已成为当前凸显的校园安全问题。作为教师,如何有效应对青少年网络欺凌,就成为教育实践中亟待破解的一大难题。

一、问题的提出

网络欺凌是传统校园欺凌在网络上的延伸,网络欺凌对被害人造成的精神伤害,远大于面对面的校园欺凌。被欺凌者在受到网络欺凌后,承受着巨大的心理压力,悲伤、孤独、愤怒等负面情绪的产生,可能会使其造成精神障碍,甚至产生自杀倾向。网络欺凌的发生,严重影响着青少年学生的身心健康及成长轨迹,甚至危及生命。青少年网络欺凌的不断发生,日益成为一个社会问题,引起人们的强烈关注[1]。本世纪初,世界各国都在对网络欺凌进行研究,试图控制并减少此类事件的发生,并且美国、英国、日本等国均将网络欺凌列入其法律法规,通过法律制度抑制日益增长的网络欺凌事件。近年来,我国网络欺凌事件频发,如何防治青少年网络欺凌,已成为一个十分紧迫的教育问题。教师作为教育者,如何有效应对网络欺凌,如何保护青少年免受欺凌伤害,成为当前亟待研究的课题。本研究基于青少年网络欺凌现状的调查,对教师如何应对青少年网络欺凌,提出策略与建议。

二、青少年网络欺凌的调查与分析

(一)调查的实施

本研究以青少年为调查对象,编制了青少年网络欺凌调查问卷,进行试测,在此基础上形成正式问卷。该问卷共包含25个问题,涉及关于网络欺凌的发生频率的调查、网络欺凌发生形式的调查、网络欺凌应对的调查、网络欺凌动机的调查等方面。在河南、江西、天津等地的中学中,发放问卷1300份,有效回收1246份,回收率95.85%。其中初一年级学生197人(15.81%),初二年级学生194人(15.57%),初三年级学生236人(18.94%),高一年级学生235人(18.86%),高二年级学生207人(16.61%),高三年级学生177人(14.21%)。运用SPSS19.0软件进行数据处理。

(二)调查的结果与分析

1.网络欺凌的发生

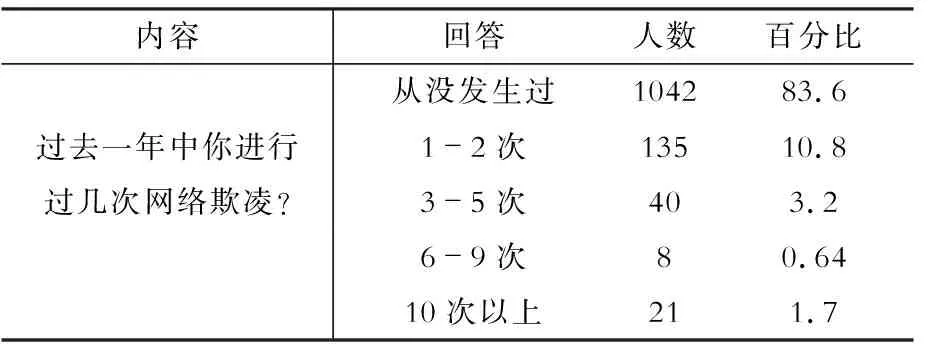

在调查的所有学生中,如表1显示,在“过去一年”中,受到过网络欺凌的学生占总人数的32.1%。其中受到1-2次网络欺凌的学生达23.5%,受到3次以上网络欺凌的学生占8.6%。通过调查还发现,各年级被欺凌的情况有所不同,初三、高一、高三年级受到过网络欺凌的学生在40%左右,而初二、高二在29%左右,初一年级最低,为16.8%,可见各年级遭遇网络欺凌的情况差异较为明显。表2显示,承认在过去一年中,对他人进行过网络欺凌的学生占总人数的16.4%。其中,实施欺凌1-2次的学生占10.8%,3次以上者占5.54%。调查还发现,高三年级网络欺凌发生频率最高,初三、高一年级接近,均为20%左右,初二、高二年级均在13%左右,初一年级最低,为6.6%。由此可见,中学生网络欺凌频率较高,而且在各年级分布中存在一定的特点。

表1 遭受网络欺凌情况

表2 对他人进行网络欺凌情况

2.网络欺凌的形式

调查发现,网络欺凌的形式多种多样。从表3可以看出,目前中学生遭受的网络欺凌形式,主要是网上使用脏话对被欺凌者进行辱骂或者羞辱,这一般都会发生在使用即时通讯软件的过程中,比例占到30%。显然这是一种主要的网络欺凌形式。其次,发送中毒的文件或图片,所占比例为28%。这两种方式几乎占了一半比例。从表4也可以看出,欺凌他人的形式中,网上使用脏话辱骂或羞辱他人所占比例最高,达35.3% ;其次是在网上张贴他人被丑化的照片,所占比例为16.4%;排在第三的是在网上发布恐吓他人的言论,所占比例为11.4%;在网上向他人发送中毒的文件或图片所占比例为10.6%,排在第四位。从调查结果来看,中学生网络欺凌的最主要形式,是在网上对被欺凌者进行辱骂或者羞辱。

表3 受过何种网络欺凌

表4 对他人进行过何种网络欺凌

3. 网络欺凌的动机

由表5中可以看出,在所有欺凌过他人的学生中,有25.8%的学生在实施网络欺凌时仅仅是觉得好玩、有意思,他们认为这只是一种玩笑,并没有意识到这已经是一种欺凌行为;其次是有22.7%的学生是为了发泄自己心中的不良情绪,将网络社区作为自己释放不良情绪的场所;再次是那些在现实生活中被他人欺负但却无力反抗,只能在网络中欺凌他人,以此来寻求心理平衡,这在欺凌者中占到了20.4%;还有17.1%的学生是出于网络环境中的匿名性,而选择在网络上欺凌他人;尽管只有6.8%的学生是因为曾看到家人或朋友有过类似行为才选择网络作为欺凌的媒介,但这仍需要引起重视。

表5 在网络上欺凌他人的动机

4.网络欺凌的应对

(1)学生应对网络欺凌的方法

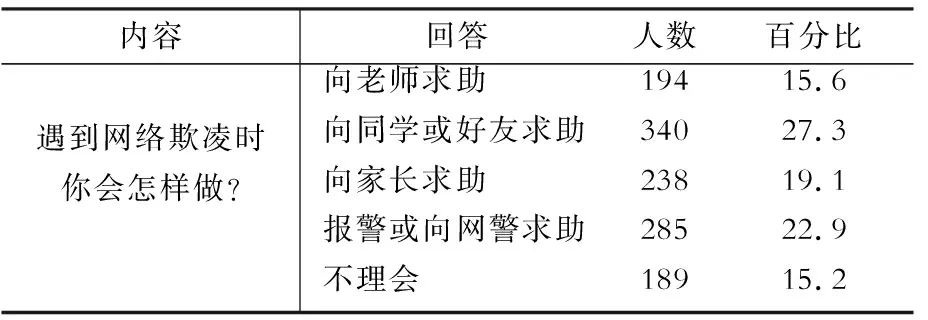

表6表明,在自身遇到网络欺凌时,有15.2%的学生采用完全不理会的方式进行冷处理;大部分学生都能选择了求助,选择最多的是向同学或好友求助,占27.3%;选择报警或向网警求助的学生比例为22.9%,向家长求助比例为19.1%,向老师求助的只占15.6%。

表6 中学生应对网络欺凌的方法

(2)家长应对网络欺凌的方法

从表7可以看出,当发现自己孩子对他人网络欺凌时,有69.9%的家长能够做到对孩子进行教育,要求文明使用网络;有21.3%的家长能够对孩子教育的同时,与老师及时沟通;有4.3%的家长对孩子的网络欺凌行为则视而不见;有3.5%的家长对孩子却采取打骂的方式。从表8看出,当发现孩子在网络上被人欺凌时,有56%的家长能够对孩子进行开导并教育孩子要文明使用网络,有33.4%的家长能够与老师及时沟通;有5.5%的家长对欺凌者却进行报复;有4%的家长则放任不管。

表7 家长对子女在网络上欺凌他人的态度

表8 家长对子女在网络上被欺凌的应对方法

(3)学校应对网络欺凌的态度

综合表9和表10可以看出,三分之二的教师在应对中学生网络欺凌会采取积极对学生进行教育的态度,但仍有一成的教师没有认识到网络欺凌所带来的严重后果,对中学生网络欺凌事件并不重视;同时有四分之一的学生认为学校并没有进行过网络欺凌的专题教育,直接反映出学校对于网络欺凌教育的重视程度还有待加强。

表9 教师应对网络欺凌的态度

表10 学校进行网络欺凌专题教育情况

(三)存在的问题

1.网络欺凌现象频发

调查结果显示,青少年网络欺凌现象严重。调查结果显示,在调查的学生中,一年之中受到过网络欺凌的学生就占32.1%。而同样是在这一年中,对他人实施网络欺凌的学生就达16.4%。可见,青少年网络欺凌的频次比较高。

2.网络欺凌应对不力

在自身遇到网络欺凌时,青少年应采取什么样的方法保护自己呢?调查结果显示,选择人数最多的选项还是向同学或者好友求助,达到了总人数的27.3%。但作为青少年来讲,辨别是非的能力还有限,在处理问题的能力上并不成熟,所以向同学求助的方式,有些时候并不能够将问题很好的解决,因此有超过四成的学生在面对网络欺凌时所选择的应对方法有待改进。

3.家长处置措施不当

一些家长应对欺凌方式也存有偏差。主要表现为,有的家长忽视网络欺凌问题,有的家长会对自己的孩子以打骂的方法进行教育,这可能直接影响到学生在遇到问题时的处理方式,甚至有的家长在遇到孩子被欺凌时选择直接报复回去,这直接给孩子做出了一个错误的示范。

4.学校教育重视不足

不少教师对网络欺凌重视不够。调查结果显示,有22.7%的教师,在有人举报时,才关注到网络欺凌问题,9.9%的教师认为只是学生间的玩笑,不予重视,这两者比例相加就占了三分之一。从学校层面讲,有的学校尚未开展网络欺凌的专题教育活动,从表9结果来看,这一比例竟高达26%,这说明一些学校的相关教育并未及时跟进。

三、提升教师应对青少年网络欺凌能力的对策建议

网络欺凌是传统校园欺凌在网络上的延伸,是学校范围内普遍出现的欺凌现象扩展到了虚拟的世界[2]。从以上调查结果来看,青少年网络欺凌现象较为严重,防治青少年网络欺凌已成为教育与社会的迫切要求。就其防治而言,涉及到学校、家庭、社会等多方面因素。其中,教师作为教育者和管理者,在青少年网络欺凌防治体系中居于至关重要的地位。教师的应对能力如何,直接关涉青少年网络欺凌防治工作的成败。那么,如何提升教师应对青少年网络欺凌的能力?笔者认为,应从以下几个方面着手努力。

(一)加强教师法制教育,正确认识网络欺凌

1.澄清对网络欺凌的模糊认识

调查发现,有些教师对网络欺凌的危害认识不足,甚至有的教师认为只是学生间的玩笑,对网络欺凌的违法性存有模糊认识。为此,学校及有关部门应加强教师的法制教育,增强教师的法律意识,充分认识网络欺凌的危害。青少年网络欺凌是青少年之间通过互联网等电子通信技术,恶意的试图伤害他人的行为,具有不易被确定的特点,并且网络欺凌颠覆了传统的“力量原则”,会对被欺凌者造成持续性的伤害。在青少年网络欺凌中,被欺凌者会受到长期的心理影响,产生心理阴影。遭遇网络欺凌时,被欺凌者往往会存在紧张、有压力感、焦虑甚至抑郁,网络欺凌所造成的影响并不只是在那一瞬间,甚至会伴随被欺凌者的一生,造成无法弥补的后果。在受到这种会持续影响他们的伤害后,被欺凌者的成长轨迹会受到影响。

2.明确网络欺凌的法律后果

通过对教师的法制教育,要使教师充分认识到,网络欺凌是一种侵权行为,相较于传统的侵权行为,由于网络欺凌者在互联网空间中隐藏其真实身份,使得其侵权行为难以受到规制。这一侵权行为方式,可谓一种新型的侵权行为。在网络中造谣、诽谤、侮辱他人的,依法承担相应的法律后果。捏造事实,公然损害他人人格、名誉,情节严重的行为,还会构成诽谤罪。根据有关的司法解释,对于同一诽谤信息实际被点击、浏览次数达五千次以上,或者被转发次数达到五百次以上的;造成被害人或其近亲属精神失常、自残、自杀等严重后果的,都可以认定为情节严重,以诽谤罪定罪。对于教师而言,充分认识网络欺凌的危害,才能高度重视网络欺凌现象,依法应对网络欺凌行为。

(二)强化教师技能培训,及时干预网络欺凌

1.加强教师应对欺凌的专门培训

调查发现,在青少年网络欺凌方面,还存在应对不力的问题。针对目前网络欺凌现象,应加强教师如何应对网络欺凌的培训,进一步提升教师的应对能力。从培训的内容来讲,应使教师熟悉相关的法律规制,熟悉媒介技术,把握青少年网络欺凌的形式、动机及危害,特别是发现和处置网络欺凌的方法和策略,依法应对青少年网络欺凌;从培训的形式讲,可以采用专题培训、案例讨论、专题研讨会、经验分享、观看视频、答题竞赛等,针对教师的实践需求,以问题为导向,努力提升教师培训实效。

2.及时干预并加强教育疏导

网络欺凌是“看不见的拳头”[3],需要教师敏锐的观察力,进而发现问题并及时干预。首先,教师应迅速了解事件真相,及时向学校报告,力求从根本上解决问题。第二,对于欺凌者一方,应迅速处置,以免衍生新的问题,造成更大的损失。对于欺凌者的处置,应宽严有度,依照具体情形进行相应教育惩戒,促使其深刻认识自己的错误。第三,对于受欺凌者,及时进行心理疏导。网络欺凌给受害者带来了严重的负面影响,极大地影响了受害者的身心健康和正常生活。对此,教师应及时对受害者进行心理疏导,降低不良情绪给学生带来的影响,设法减轻其心理负担,缓解其沉重的精神压力。第四,对于旁观者,也不能忽视,要根据情况进行相应的教育,促使其正向转变。

(三)增强教师合作意识,合力应对网络欺凌

1.密切与家长的沟通联系

学校教育是青少年接受教育的主要渠道,但是在面对网络欺凌的预防与治理时,仅靠学校和教师的力量是远远不够的,因此,需要教师、家长间能够畅通的沟通,合力共同防治网络欺凌。一学期一次或者两次的家长会作为学校和家长之间沟通的通道还很不够,建立畅通的家校沟通渠道,加强教师与家长之间的联系,在防治网络欺凌问题上显得十分迫切。随着网络的普及和网络沟通的便捷,老师大多都会给班级内的学生家长建立一个共同的微信群以方便联系,但在沟通过程中多是用来留作业,或者给家长布置工作和任务,这是远远不够的。教师和家长应共同关注学生的学习、生活、行为、情感等全面情况,以此作为沟通的基础。同时还要经常的、不定期的及时沟通交流,不能等到学生发生了重大问题之后才进行沟通联系,这样的话最多也只能做到解决问题,并不能做到对问题的根本防治。此外,教师还应采取多种行之有效的方法进行沟通和交流,如进行家访、与家长之间进行电话联系等,还可以建立学生的心理档案,并与家长及时沟通,更新档案的内容,形成较为完整的心理档案,做好学生网络欺凌的防治工作。

2.向家长提供反网络欺凌的指导

从调查结果来看,有的家长忽视网络欺凌问题,有的家长应对欺凌的方式存有偏差。教师不仅要对学生的上网情况进行调查和了解,对学生进行预防网络欺凌教育、网络安全教育和网络责任教育等[4]。在此基础上,还要向家长提供反网络欺凌的指导,向家长普及网络知识,介绍网络欺凌对中学生的危害,引起家长重视,学会准确判断孩子是否遭遇网络欺凌,促使其通过一些细节,洞察欺凌行为的发生,为家校联合共同治理网络欺凌打好基础。要建立完善反馈机制,教师和家长要及时反馈学生情况,做到信息互通。一旦发生网络欺凌并可能造成较为严重的后果时,要确保家长在处理事件及善后工作中参与其中。

(四)筑牢教师安全观念,严密防范网络欺凌

1.加强对学生的反欺凌教育

目前青少年法律意识较为淡薄。调查发现,欺凌过他人的学生中,有25.8%的学生在实施网络欺凌时,仅仅是觉得好玩、有意思,他们认为这只是一种玩笑,并没有意识到这已经是一种欺凌行为;有22.7%的学生是为了发泄自己心中的不良情绪,将网络社区作为自己释放不良情绪的场所;有17.1%的学生是出于网络环境中的匿名性,而选择在网络上欺凌他人。调查发现,有三分之一的学生不知道对他人进行网络欺凌要承担相应的法律责任。在学校教育方面,调查发现,有四分之一的学生没有在学校接受过网络欺凌的专题教育。学校在防治网络欺凌方面具有重要作用,同时也有不可推卸的责任[5]。在实践中,有的教师可能在班会课上只是提出过要文明上网的倡议,或者是仅仅告诉学生要文明上网,尚未告知学生不文明的上网行为可能会引起严重的后果,而且即使是在匿名状态下,网警的技术手段也可以对违法者进行调查追踪,最终受到法律的惩罚。由于缺乏法律意识,有些学生根本没有认识到自己的所作所为已经构成了网络欺凌。在有些学生看来,这可能只是一种玩笑的行为,在其内心存有只凭言语并不会造成什么严重的后果,即使出了问题也不会找到自己头上的侥幸心理。由于网络欺凌的欺凌者经常不止一人,因此有的人也会抱着“法不责众”的心态,在网络上寻找“刺激”,最终可能走上犯罪的道路。对此,教师应高度重视学生的法制教育,加强反欺凌教育,将其融入课堂教学中,融入学生的学习生活中,要充分发挥学校主阵地、主渠道的功能,运用多种教育方法,从每一件小事出发,引导学生树立正确的法律观念,增强学生的法律意识。

2.教会学生在网络世界中如何保护自己

教会学生保护自己,是青少年网络欺凌防治的关键。对于教师而言,一是要加强青少年学生的网络素养教育,使其养成文明上网的习惯;二是要提高学生的法律意识和自我保护意识,提高辨别网络暴力事件的能力,增强网络风险防范意识;三是教给学生法律知识和自我保护技巧。使学生面对欺凌时懂得如何合理有效的对自身进行法律保护,学习有效的自卫方式,学会如何应对网络欺凌,面对危险时懂得如何有效的向他人求助;四是积极组织相关的实践活动,除了相关宣传活动,还应进行情景模拟等较真实的体验来模拟危险来临时的状况。参加实践活动可以有效的增加学生面对欺凌时时的应对经验,有效保证中学生在面临危险时的临危不惧。

3.积极营造和谐的教育氛围

和谐的教育氛围是学生学习的重要保障,也是学生人际关系良性发展的重要条件。教师应努力营造和谐向上的班集体氛围,树立班级成员互帮互助、同理关怀的班级风气,提升所在班级学生的安全感和归属感[6]。教师可通过班会教育、开展丰富多彩的集体活动等形式,来增强学生的向心力与凝聚力,培养学生的合作意识和团队精神。教师要加强思想引导,教会学生如何与他人相处,尊重他人的权利,提升学生的人际交往能力。营造和谐向上的教育氛围,有助于大大减少欺凌现象的发生。