浅谈电网企业系统性防御地震方法及措施

陈宇民,罗康顺,颜冰,彭晶,李昊,彭庆军, 青言,李佑明,王韧,孙再超

(1. 云南电网有限责任公司,昆明 650217;2. 云南电网有限责任公司玉溪供电局,云南 玉溪 653100; 3. 云南电网有限责任公司电力科学研究院,昆明 650217;4. 云南电网有限责任公司红河供电局,云南 蒙自 661100; 5. 云南电网有限责任公司楚雄供电局,云南 楚雄 675000;6. 云南电网有限责任公司临沧供电局,云南 临沧 677000)

0 前言

近年来,地震、泥石流、台风、内涝及海啸等小概率的自然灾害时有发生,对电网企业变电站的可靠运维带来极大的危害,严重时会造成变电站及其变电一次设备的永久性损坏。就地震来说,2003年8月8日西藏波密南5.7级地震造成墨脱县水电站被毁;2008年全国发生最严重是5.12汶川地震(8级),造成四川、甘肃、陕西、重庆4个省级电网多座变电站及变电设备的严重破坏,受损变电站达上百座;2017年8月9日新疆精河6.6级地震造成精河县110 kV戈洲变电站围墙坍塌、110 kV塔斯尔海变电站变压器烧毁、110 kV阿卡尔变电站变压器、35 kV高压柜烧毁。云南省内近年来发生的2011年3月10日云南盈江5.8级地震造成盈江县输电线路、变压器、高压分支器、开关柜、中控设备等电力设施设备出现一定损坏,2012年9.7彝良县5.9级,2014年8.3鲁甸县6.5级及2018年9.8墨江县5.9级地震造成了220 kV发界变部分GIS间隔漏气、35 kV龙头山变全站设备不同程度受损及500 kV墨江变、500 kV惠历墨江甲线和乙线高抗的部分高压套管根部开裂等不同程度的损伤。

变电站作为电力系统的重要组成部分,在地震中一旦遭到破坏,将会导致供电中断且短时间内无法恢复供电,电力中断时不仅严重影响正常的生产、生活,更会直接影响到抗震救灾工作的有序开展,而且地震发生后很有可能引发火灾等次生灾害,严重威胁人们的生命和财产安全[1]。为了进一步推动变电站及其变电设备固有风险排查及治理工作,提升电网设备抗震运维水平,本文以云南电网为例,浅谈电力企业系统性防御地震自然灾害专项工作方法及处置措施。

1 云南省总体地震区划图分布

根据国家地震局发布的《GB 18306-2015中国地震动参数区划图》梳理出云南地区分十大地震带,分别为:

1)安宁河-则木河地震带;

2)小江地震带;

3)马边-大关地震带;

4)通海-石屏地震带;

5)南华-楚雄地震带;

6)木里-盐源地震带;

7)中甸-大理地震带;

8)腾冲-龙陵地震带;

9)澜沧-耿马地震带;

10)思茅-普洱地震带。

十大地震带烈度都在6度以上,90%以上大于7度,云南电网大部分变电站均分布在这十大地震范围内,因此开展变电站抗震性能提升措施分析需求迫切。

2 云南35 kV及以上电压等级变电站抗震风险评估概况

国家地震局根据近年来全国各地区发生地震的情况进行统计和分析后,在原有标准《GB 18306-2001 中国地震动参数区划图》的基础上修编了2015版新标准,对部分区域的防震烈度等级进行了调整,云南地区整体调整范围较大。因云南电网2015年前投运的35 kV及以上变电站占了在运变电站的大多数,致使大部分变电站及设备均存在抗震不足风险,变电站设施抗震薄弱环节较多,通过梳理将变电站设施抗震薄弱环节分为9大类:

1)处于地震断裂带范围内,并且属于电网年度重要风险和重点管控的变电设施;

2)按照1978抗震设防标准设计建设的建筑物;

3)抗震设防标准建设低于所在地地震烈度的设备、设施;

4)抗震评估达不到设防标准的设备、设施;

5)变电站位于城中村的设施;

6)站内未进行加固处理的设备、设施;

7)主变各侧套管和变电站站用变;

8)普通硅质瓷柱式互感器、避雷器、隔离开关、断路器等设备;

9)变电站内通讯机房供电设施。

3 系统性防震措施分析

云南所属地震带多,地震烈度高,大多数变电站存在抗震能力不足的情况,云南电网抗震形势整体较为严峻,为做好云南电网地震引发突发事件的防范工作,不断提高系统性防震能力,将地震应急与预防工作相结合,降低地震灾害对电力设备、设施的影响,以下将从设备选型与布置、安装方式选择、抗震加固、抗震物资储备和地震应急管理工作等方面进行系统性防震措施分析。

3.1 合理选择电气设备选型与布置方式

1)在高地震烈度区域建设变电站,站内设备优先选用GIS、HGIS、罐式SF6断路器,此类设备重心低、顶部重量轻,有利于抗震性能的提升,若选用瓷套管类电气设备,这类设备的绝缘部分均为瓷套组成,瓷套是脆性材料,抗弯性能差[2]。为提高此类设备的抗震性能,应尽可能提高瓷套管的强度,如采用高强度的高硅瓷等;对于500 kV变电站在高抗震设防烈度(9度地区)条件下可采用GIS户内单层布置,其余采用户外敞开式布置或HGIS布置;110 kV、220 kV 变电站在高抗震设防烈度(9度地区)条件下,可采用GIS 户内布置,其余情况下应采用户外敞开式布置;抗震设防烈度为8 度及以上时,110 kV 及以上断路器宜选用罐式断路器。

2)变压器套管,应优选垂直式布置,各侧套管及中性点套管接线应采用带缓冲的软连接或软导线,套管应优先选用抗震性能较好的硅橡胶材料。

3)互感器,不宜选用倒置式互感器,主要是考虑倒置式互感器上部质量较大,地震发生时容易发生折断的情况,因此对于变电站使用的倒置式互感器,可结合大修技改考虑逐步更换或改造。

4)配电装置,配电装置选用户外中型布置。

5)母线,变电站内的母线可分为硬母线和软母线两种[3],硬母线一般是由铝管、铝板组成,软母线由铝线组成,母线本身的抗震强度较高,地震时一般不会造成母线断裂等情况,地震时母线受损的原因主要是支撑母线的绝缘子被拉断。因此在抗震设防烈度8度及以上地区,宜采用悬吊式管母线,对于220 kV及以上变电站使用支持管母的,可结合大修技改考虑逐步更换或改造。当采用硬母线进行连接时,应在硬母线中部设置母线伸缩节,在硬母线和设备的连接处采用软导线连接。

6)连接导线,对于0.3 g以上的高地震烈度地区设备间应尽量采用软导线,导线的长度在满足带电距离校核的情况下应留有一定的裕度,以保证导线安装完成后一定的弧垂,当软导线或引下线过长时,应增设固定支点或装设减震装置,以防止地震时造成的导线摇摆拉坏设备端子或设备本体。

3.2 合理选择设备安装方式

合理的安装方式可以减少设备在地震时发生位移、倾倒的情况,对于高地震烈度地区的站内电气设备,宜采用焊接或螺栓固定的方式。在采用焊接安装时,应采用线焊接,焊缝应连续,焊接的强度应均匀,饱满。在选用螺栓安装方式时,应注意同一设备安装螺栓强度应统一、螺栓固定位置应均匀布等问题,具体有以下几类设备需重点关注。

1)电力变压器和高压并联电抗器,地震烈度为7度及以上的地区,宜取消电力变压器或高压并联电抗器的滚轮和钢轨,将变压器和电抗器直接安装在水泥基础平台上,并采用螺栓连接或采用焊接方式将设备底座直接和基础预埋件连接,场地允许时可增加基础平台宽度(一般不小于800 mm);对于无法取消的,应对于轮轨式安装的主变压器(高压电抗器),应加强固定,如在轮子两侧加止滑挡板,尽可能避免其滑动移位倾倒;对平放在预埋钢板基础上的变压器或高压并联电抗器,应完善主变压器底座与基础的固定措施,原采用点焊的改为满焊,一定程度上限制变压器或高压并联电抗器的振幅频率,提高抗震能力;当变压器或高压并联电抗器35/10 kV侧采用硬母线时,应采用软导线过渡或有足够伸缩接头,防止拉坏瓷套管。对110 kV及以上变压器或高压并联电抗器套管引线进行重新校核,在满足安全距离的前提下,适当延长引线长度(如增加过渡板等)。对于必须用硬连接的,可以对硬母线采用打折方式,以增加抗拉性能;

2)GIS,设备现场安装时采用化学螺栓(8.8级钢材制造),将设备固定在土建预先浇注好的基础平台上;

3)电力电容器,尤其是交直流电容滤波塔采用户外框架式布置,当电容器数量多、总体高度高,电容器宜采用卧式布置,在设计电容器构架时必需按其所在地区的地震等级水平验算构架耐受地震能力;

4)开关柜及保护屏,采用焊接或螺栓连接的固定方式,将其牢固地固定在基础上。对于地震烈度高于8度的地震区域,应将几块屏柜的重心以上位置连成整体(建议用直径>10 mm螺栓在柜内上、中、下部位进行连接),屏柜上的表计要固定牢固,以防止地震发生时表计从屏柜中摔出;二次设备屏顶应安装防落物、防雨绝缘罩;采用前插式装置的屏柜,正常运行时应锁紧柜门,防止插件因剧烈震动脱落,柜内滑轨式安装的装置应采取止滑动措施;

5)蓄电池组,对组架安装的蓄电池组应检查电池架是否用螺栓与地面可靠连接,放在电池架上的蓄电池组,宜在其中部进行围挡式固定,以防止其跌落损坏;

6)其他,控制台上的监控用显示器、五防主机等采取必要的防止其滑落损坏措施;主控室、保护小室的空调设备采取必要的防止其倾倒损坏措施,应与运行二次设备保持足够距离,避免砸坏邻近设备。

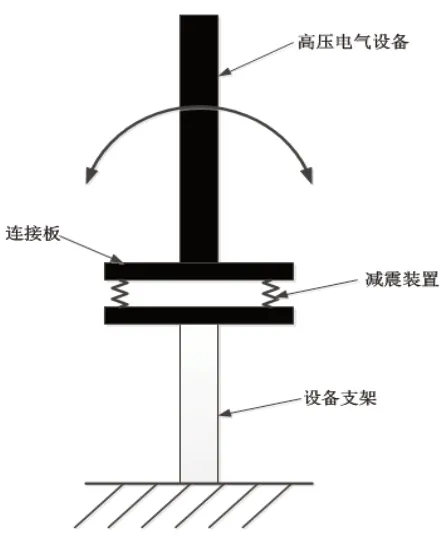

3.3 对不满足抗震性能的电力设施进行加固

电力设施加固技术根据不同设备类型可分为减震技术和隔震技术,对于隔离开关、瓷柱式断路器、避雷器等单支柱类设备,由于设备整体重心较高,上部质量较大,瓷套管均为脆性材料,阻尼比小,抗弯和抗剪切能力差,一旦在外力作用下超过设备运行值很容易发生瓷柱断裂的情况,特别是在瓷柱根部和法兰盘结合的部位,对于此类设备加固技术主要采用减震技术,见图1,即在高压电气设备连接板的上下两面或一面安装弹性阻尼减震装置,当地震来临时,一方面高压电气设备可以绕着中心点进行转动,从而减小最下部瓷套的弯矩和应力,另一方面通过增加设备结构阻尼来降低设备动力响应[4],起到保护高压电气设备的目的。

图1 隔离开关等单支柱类设备减震措施示意图

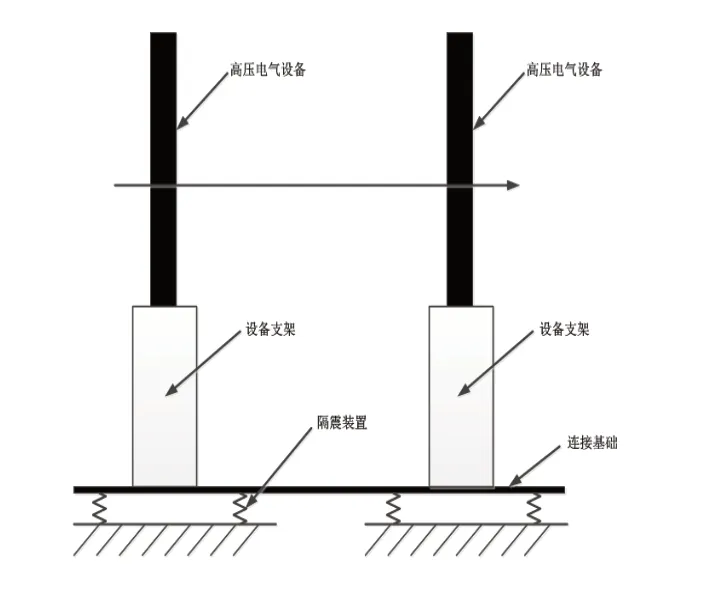

对于变压器、电抗器等一类设备,地震来临时套管等附件容易发生断裂、漏油等情况,这主要是因为套管等附件所处位置较高,相较变压器、电抗器本体,地震作用力对套管等附件的动力放大效应更大,此外这类设备质量大,地震发生时因地震力作用产生的惯性也较大,变压器或电抗器在地震作用力的作用下有可能发生位移或掉台等情况,对于此类设备应采取隔震措施,详见图2,即在基础底部安装橡胶隔震装置,通过改变变压器、电抗器本身的固有频率,防止设备固有频率与地震发生时的频率发生共振,减少地震作用力对本体、高重心附件的作用效果,从而达到保护设备的目的。

图2 变压器、电抗器等设备采取隔震措施示意图

3.4 对建筑物进行抗震加固

发生较大及以上地震建构筑物发生坍塌时,不仅容易造成人员的伤亡,也会使建构筑物内部的设施遭到重大的损坏,对于变电站来说建构筑物主要包括主控室、保护室、配电室、高压室等,当地震来临发生房屋坍塌时,往往导致一、二次设备发生损坏,影响电力系统正常供电,因此对不符合抗震烈度的建构筑物是十分必要的。

对变电站建构筑物加固是一项综合性的工作,在对现有这些建构筑物进行抗震加固前,应依据其所在区域设防烈度、抗震设防类别、后续使用年限和结构类型按现行国家标准《GB50023 建筑抗震鉴定标准》的相应规定先进行抗震鉴定,对现有建构筑物的抗震鉴定步骤包括:

1)搜集建构筑物的现场勘察报告、施工和竣工验收的相关原始资料;当资料不全时,应根据鉴定的需要进行补充实测;

2)调查建构筑现状与原始资料相符合的程度、施工质量和维护状况,发现相关的非抗震缺陷;

3)根据各类建构筑结构的特点、结构布置、构造和抗震承载力等因素,采用相应的逐级鉴定方法,进行综合抗震能力分析。

对现有建构筑进行综合抗震能力分析后,给出整体抗震性能评价,对符合抗震鉴定要求的建构筑物说明其后续使用年限,对于不符合抗震鉴定要求的建构筑提出相应的抗震加固方法,一般主要是对结构构件进行抗震与整体性加固,加强其强度、延性[5]。建构筑物具体抗震加固方法可分为:面层加固法、板墙加固法、外加柱加固法、壁柱加固法、混凝土套加固法、钢构套加固法、钢绞线网聚合物砂浆面层加固法、碳纤维布加固法,实际加固过程中选用哪种方法需按现行标准《JGJ 116 建筑抗震加固技术规程》的相应规定进行选择加固。

3.5 建立变电设施震前物资储备计划

震前物资储备情况与地震风险的高低存在正相关关系[6],即地震发生概率越高、危险性越大、设备及建构筑物易损性越高、设备及建构筑物出现损坏后对电力系统的影响越大,则所需地震应急物资也应当越充分。

震前物资储备计划秉承“充分准备,科学应对”的原则,根据云南电网范围内抗震不足的变电站所涉及的电网风险、重要用户供电、处于0.3 g及以上高地震烈度区域作为判据进行统计,具备物资储备条件且重复出现的物资仅储备一次为原则。

根据重要性将变电设备储备物资划分为一级设备储备物资和二级设备储备物资,其中一级设备储备物资为震后应急复电的必要物资,包括电流互感器、断路器、隔离开关、母线、绝缘子、蓄电池和UPS共七类,配置原则按220 kV、110 kV、35 kV和10 kV四个电压等级进行分类,这些物资对复电起到关键性的作用,通过整合不同类型物资的技术参数后,按同一厂家同一型号不同电压等级的方式储备应急物资(优先考虑本身厂家,其次考虑设备占比量大的厂家);二级设备储备物资为震后需快速修复的设备,包括主变套管、电压互感器、GIS、避雷器、电容器,配置原则按220 kV、110 kV、35 kV和10 kV四个电压等级进行分类,采用签订应急抗震联动协议的方式,确保震后厂家的及时供货,协助公司开展抢修工作。

3.6 做好地震应急管理工作

建立科学的地震应急机制,扎实做好地震应急管理工作[7],按照统一协调、分级负责的原则,切实加强防震抗震工作的管理能力,确保在震前做好人员和物资的各项准备工作,临震时能迅速进入应急状态,震后能有效投入救灾工作,加强人员应急意识和自救、互救技能的培训,不断提高地震应急能力。

配备应急保电类装备,如发电车、柴油发电机等,确保震后重要场所、区域电力供应;配备应急抢修类物资,主要储备地震中容易受损的设备,便于震后设备功能的快速恢复;配备个人装备类物资,如个人应急照明、帐篷、应急食品、药品等,建立抢修人员的后勤保障体系、配备应急通信类物资,如卫星电话、对讲机等,确保地震发生正常通信中断后,行政指挥和调度指挥能保持通信通畅。

对以上地震应急物资应做好日常维护工作,确保“拿得出,用得上”,对于需要一定操作技能才能操作的应急发电机和照明装置,应进一步加强应急发电机和照明装置等应急装备物资的应用培训及演练,确保现场员工能熟练正确操作各类应急装备,提高地震灾害的应急和协调能力,做到快速反应、协同应对。

3.7 建立地震预警系统

与中国地震台网中心合作,建立地震预警系统,对各类地震监测数据进行查看、分析、处理,实现地震信息的共享,根据各类监测数据及时评估某一地区发生地震的概率和风险,对发生地震概率较高地区的电网发出预警,该地区电网在接收到预警后,结合该地区变电设备、设施等抗震水平,制定科学合理的电网地震应急方案并对方案中的内容进行演练,确保在地震发生时减少地震对电网的影响。

4 震后“黑箱期”应急响应措施分析

破坏地震发生之后,前期的数小时内,外界得不到灾区任何信息,我们称之为黑箱期[8],“黑箱期”期间通信、交通等中断,我们无法及时准确地获取电网受损和人员伤亡情况[9],因此无法迅速开展地震灾后抢修工作,为此需建立信息系统快速报送、多系统联动协同、人员和物资合理调配的工作机制。

1)迅速成立地震应急指挥中心,按照统一协调、分级负责、局部利益服从全局利益的原则。对人员、物资、信息等进行统筹部署、统一规划,根据收集到的地震信息,合理进行人员、物资的调配,争取尽早恢复电力供应。

2)建立与政府机构的应急联动机制,确保信息互联互通。充分依托政府的组织优势、信息优势、社会公众力量以及公司的资源优势,及时获取地震监测预报信息。与中国地震台网中心合作,实现秒级的地震速报信息的接入,实现各类地震监测数据的查看、处理,及时掌握第一手地震信息情况;与中国航天空间技术研究院总体设计部合作,在大地震发生后,紧急调用卫星资源,以最快速度完成地震可能受灾区域的卫星拍摄和结果分析,以全面了解灾害范围及程度,为电网应急救灾指导提供支撑。

3)利用电网内部资源收集震中第一手信息。加快生产监控指挥中心地震应急模块的建设及应用。实现地震后迅速向省级公司及各供电局提供“黑箱期”应急信息,完成地震监测告警短信的自动发送:在接收到地震数据后的5分钟内,自动发送地震监测告警短信到相关联系人手机;实现地震应急报告的自动生成,在接收到地震数据后的5分钟内,自动生成地震应急报告,地震应急报告应包含地震三要素(发震时刻、震源位置及震级)、距离震中10 km、20 km及50 km范围内受影响变电站及输电线路、在线监测数据、震中气象实况及预报数据、视频监控清单等;开展地震监测数据、GIS数据及输变电设备台账数据、变电站监控视频等的关联分析,筛选受地震影响的变电站及变电设备、输电线路及杆塔台账初步判断电网设备受损情况;利用变电站视频监控系统、开展直升机、无人机的航拍作业或智能机器人巡检作业,将得到的图像信息第一时间发回至应急指挥中心,由应急指挥中心派专人对获得的信息进行解读,以评估设备受损情况,为后续的物资调配、抢修人员安排提供信息支持。

5 震后快速供电恢复措施分析

地震发生后,立即启动抢修应急预案,在应急指挥中心的统一指挥下,利用地震“黑箱期”获得的相关信息,快速反应,尽快掌握灾情,根据风险评估的结果,应急人员、应急援物资迅速赶往抢修现场,在风险管控措施到位的前提下组织开展应急抢险、恢复电力供应等各项应急处置工作,在发生局部电网瓦解或大面积停电时,首先考虑电网及电力供应恢复,依据与政府应急机构共同确定的重要保障场所和区域,在一定时间内,按照轻重缓急,统筹资源调配,兼顾救援和抢修,优先恢复重要保障场所和区域的供电。

启动应急发电设备确保应急救援需求,有序开展应急处置,重要保障场所一般包括电力调度大楼、政府办公楼、地震局、军区、公安厅、公安消防总队、武警总队、武警森林总队、公安边防总队、各大医院、电信大楼、移动大楼、联通大楼、交通厅、机场、电气化铁路、加油站、输油管道共18处;重要保供电区域一般包括政府现场应急指挥部、灾民集中安置点、主要医院、涉及应急救灾工作的重要用户(如:水、电、油、气供应、航空、交通运输生产场所)、敏感用户、政府明确的其他保供电区域共6处。

6 结束语

地震作为最常见的自然灾害之一,对电力系统的影响较大,特别是发生较大及以上地震时易造成变电站建构筑物被毁、变电设备损坏,并引发水火、爆炸等次生灾害,经济损失十分巨大[10]。因此在日常工作中,需加强对系统性防震措施的研究与应用,根据不同地区的地震特点,加强地震应急方案的修编、日常地震应急物资的维护和应急队伍的演练等工作,建立起一整套防震工作流程和机制,不断提高抵御地震风险的能力,减少地震对电力系统的影响。