华北地区自然资源综合区划的动态变化特征

张子凡, 张海燕, 刘晓煌, 吴浩然, 刘淑亮, 柳晓丹

(1.中国地质大学(武汉)地理与信息工程学院,湖北 武汉 430074; 2.中国科学院地理科学与资源研究所,北京 100101; 3.中国地质调查局综合调查指挥中心,北京 100055;4.中国地质调查局烟台海岸带地质调查中心,山东 烟台 264004;5.自然资源要素耦合过程与效应重点实验室,北京 100055)

0 引言

华北地区是中国七大地理分区之一,包括北京、天津、河北、山西和内蒙古等众多省份,同时包括黄土高原、华北平原和内蒙古草原等众多区域,有着丰富且复杂的自然资源。华北平原是我国的粮食主产区之一,华北地区的京津冀也是我国经济最有活力的地区,华北地区各类自然资源的合理开发利用对中国经济的可持续发展具有重要的意义[1-2]。

区划是对自然资源科学认识评价和合理优化管理的关键[3],对于华北地区的自然区划,1958年黄秉维在《中国综合自然区划草案》[4]中提出其服务于农业生产,将华北地区主要划分为温带湿润地区和温带半湿润地区。1983年赵松乔提出的《中国综合自然地理区划的一个新方案》[5]中将华北地区的区划命名为华北湿润半湿润暖温带地区,同时该区域被分为4个自然区。但这些区划方式限制于时代背景,主要服务于农业生产,没有兼顾到各个自然资源间相互联系和自然生态的平衡。2019年刁兴良[6]利用GIS技术采用多元网格化数据并通过聚类分析算法来对华北平原种植区进行区划以便提高资源利用效率,但是仅仅区划的是种植耕地区域,没有兼顾各类自然资源之间的关系,比如林耕资源和水耕资源间的关系。自新中国成立以来比较成熟的区划有生态[7]、气候[8]、地理[9-10]等区划和森林[10-11]、草地[12]、中国海岸带[13]等单项自然资源区划。这些区划存在空间分区叠置、年代较为陈旧等问题,不能满足新时代自然资源观测与研究需求,同时单一资源的区划和传统地理区划不符合新时代山水林田湖草是生命共同体的理念[14]。所以进行自然资源综合区划既是对当前单一自然资源区划和传统自然地理区划的有益补充,也是对自然资源家底认知和新时代经济高质量发展和生态文明建设的迫切需求[14-15]。张海燕等[16]按照主体性、整体性、多尺度、等级性和发展性五大原则,尝试并提出了自然资源综合区划的技术方案,并初步完成对全国自然资源的一级划定,将全国共分为7个一级自然资源大区(其中华北地区主要划分和命名为华北草耕自然资源大区),在使用方法上有很大的突破,奠定了自然资源综合区划的基础,但是只进行了一级区划,没有进一步划分。华北草耕自然资源大区大部分位于华北地区,同时包含了几乎整个华北地区,包括北部畜牧业区和南部的农耕区,是我国重要的农业生产区域。同时该大区南北自然资源分布情况有显著差异,对这个大区开展进一步的区划能更清晰地了解华北地区自然资源分布情况,也是自然资源精细化管理的需求,对农业生产规划和自然资源综合管理具有重要的意义。

本文通过已有的研究结果,对《中国自然资源综合区划理论研究与技术方案》[16]中的一级区划划分出的华北草耕自然资源大区,基于华北地区的区域状况选取各类指标和权重,进一步进行二级和三级区划,有助于实现对华北地区自然资源更科学的认识和更合理的管理; 同时对华北地区各个区域的资源类型占比以及1990—2018年陆表资源类型变化进行分析。

1 研究区概况

研究区域是张海燕等《中国自然资源综合区划理论研究与技术方案》[16]中划分出的华北草耕自然资源大区(图1)。华北草耕自然资源大区地理范围主要包括河北省、山东省、北京市、天津市以及内蒙古东部、河南、安徽和江苏省北部地区,同时包含北京市松山、天津市八仙山、河南省黄河湿地等多个自然保护区。该大区面积约118.47×104km2,占全国陆地总面积的12.50%。该大区地形以平原为主,植被以暖温带落叶阔叶林、暖温带森林草原为主,耕地资源丰富,是我国冬小麦的主要产区。大区北部及西部地区为高原和山地,植被类型以草原为主,2018年的全区草原资源面积为42.33×104km2,占该大区总面积的38.5%。南部地区为大面积平原,平原多沼泽、低洼地,平原主要的农作物为小麦、玉米、高粱、水稻、谷子等,经济作物为花生、棉花、大豆和芝麻等,大区日照充足,光资源丰富,农作物大多两年三熟,最南端地区可达一年两熟,2018年,全区耕地资源面积为39.57×104km2,占该大区总面积的33.4%。

图1 研究区地理位置及土地类型

2 自然资源综合区划方案

2.1 数据源

自然资源综合区划是多指标的空间区划,数据来源众多,本文根据主要自然资源特点,建立包含地形地貌、气候条件、植被状况、流域要素、土壤要素和基础地理等指示环境自然属性的基础数据库,以及耕地、森林、草原、水体与湿地、建设用地和荒漠等7大类资源空间分布的专题数据库来进行数据分析。数字高程模型(Digital Elevation Model,DEM)、归一化差分植被指数(Normalized Difference Vegetation Index,NDVI)、流域和陆地生态系统空间分布等数据来自中国科学院资源环境科学与数据中心; 植被净初级生产力(Net Primary Producty, NPP)是根据NDVI采用光能利用率模型(Carnegie Ames Stanford Approach, CASA)模拟出的数据; 气象数据来自中国科学院资源环境科学数据中心数据注册与出版系统。

2.2 区划技术方法

自然资源综合区划不同于以往直接以行政区划作为基本单元的区划方法,基于所获取的数据精度,综合考虑自然环境、地域差异、社会经济发展等客观条件,采用网格法平均划分华北草耕自然资源大区,然后对各个单元进行空间划分,以像元尺度为区划最小单元进行区域划分。本文区划采用基于欧氏距离的K平均聚类算法对自然资源综合指数进行空间聚类划分。具体方法流程分4部分。

(1)数据标准化。对不同数据标准化,采用模糊线性分类函数将各个指数线性的转化为0~1的范围内。

(2)计算各指标权重。本文结合各个指标的空间分布和其对自然资源的相对重要性,利用主成分分析法与层次分析法确定各指标的相对权重(表1)。

(3)空间聚类分析。将标准化数据乘以各自权重生成指标加权图,用于做聚类分析,利用ArcGIS软件,基于欧氏距离的K平均聚类算法将中国自然资源进行聚类,为区划提供有力的数据。

(4)调整区划界限。根据不同的聚类方案结合生态系统类型和行政区域、地形地势结构,并以土地利用覆盖分布格局为主导,划分自然资源二级和三级区划(图2)。

表1 华北草耕自然资源大区区划要素权重系数

图2 自然资源综合区划流程

2.3 区划结果

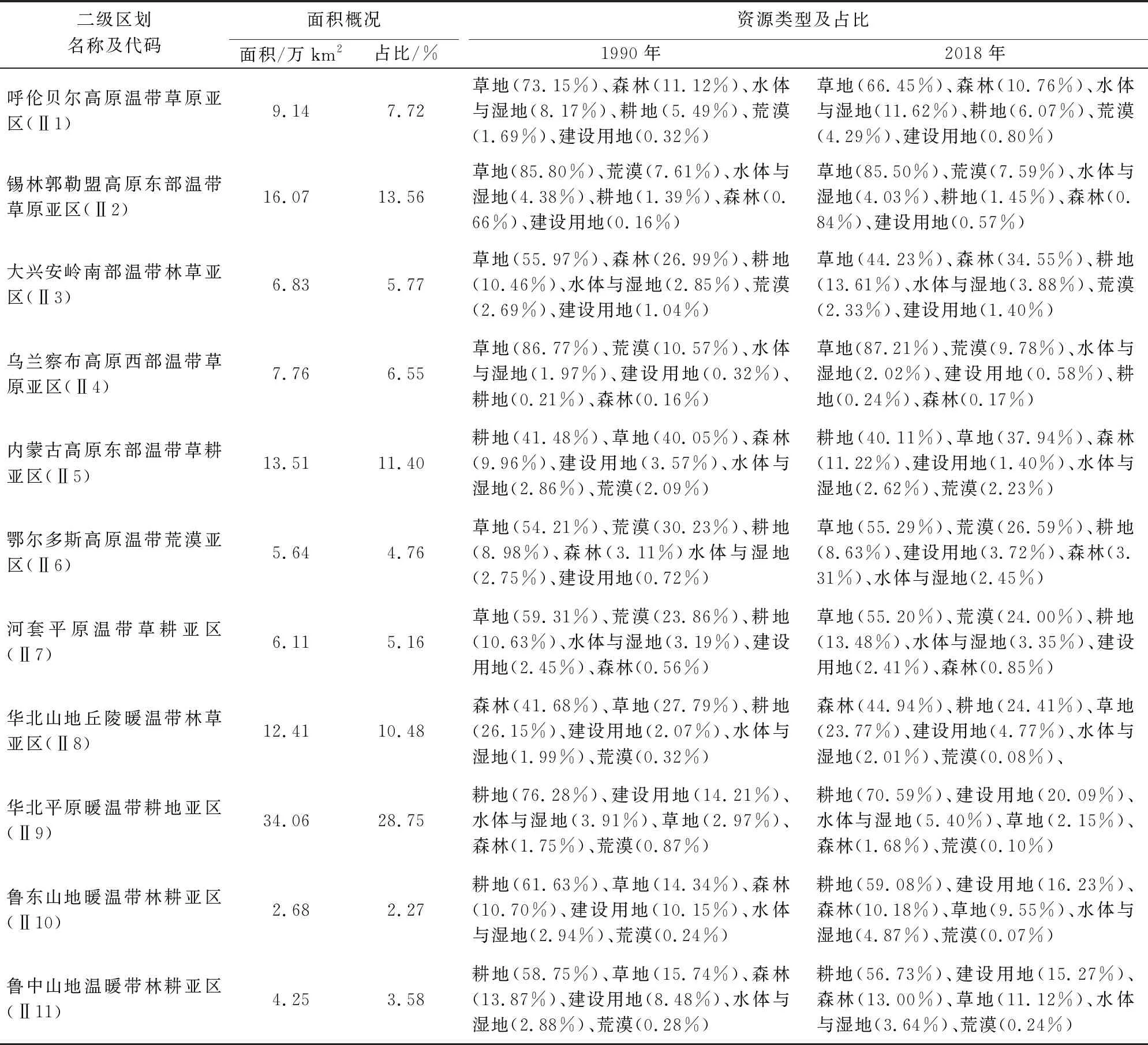

根据上述的方法,通过1990—2018年的各种要素数据,得出平均区划结果,将华北草耕自然资源大区划分为11个二级区域,在划分的11个二级区域基础上进一步划分为18个三级区域。二级区划命名规则为“自然地理位置+地貌形态的组合特征+温湿情况/气候类型+自然资源一级类型+亚区”; 三级区划命名规则为“具体自然地理位置+地貌形态的组合特征+自然资源二级类型+地区”[4]。划分的11个自然资源亚区和18个自然资源地区及其命名如图3所示。自然资源亚区和地区划分以1990和2018年陆表资源分布以及1990—2018年陆表资源空间变化为底图来划分。

(a) 1990年 (b) 2018年 (c) 1990—2018年资源变化空间分布图

3 区划特征分析

3.1 华北草耕自然资源大区自然资源特征分析

华北草耕自然资源大区自然资源以草原和耕地为主。在自然资源空间分布上,该大区北部自然资源以草原为主,南部以耕地为主,中西部地区主要是草耕,中东部地区是森林(图3)。在资源变化上该大区主要变化的自然资源是耕地、草原和建设用地(图4)。1990—2018年该大区主要的自然资源变化是耕地转换为建设用地,约有6.21×104km2的耕地转换为建设用地,而建设用地转换为耕地的面积只有约3.47×104km2,位于该大区南部。其他类型自然资源变化较大的是草原,约有2.97×104km2的草原面积减少,主要的变化是草原转换为森林和耕地,净转换值分别约为1.11×104km2和0.82×104km2。其中草原转换为森林的区域主要在内蒙古自治区东,草原转换为耕地的区域主要在内蒙古自治区南(表3)。

图4 华北草耕自然资源大区资源面积占比变化

表3 1990—2018年华北草耕自然资源大区自然资源动态变化转移矩阵

3.2 二级区划特征分析

华北草耕自然资源大区分为11个亚区,各资源配比变化如图3和表4所示。以草原为主导资源的亚区有呼伦贝尔高原温带草原亚区、锡林郭勒盟高原东部温带草原亚区、大兴安岭南部温带林草亚区、乌兰察布高原西部温带草原亚区、鄂尔多斯高原温带荒漠亚区和河套平原温带草耕亚区,位于该大区北部。以草耕为主导资源的亚区有内蒙古高原东部温带草耕亚区,位于该大区中部,以耕地为主导资源的亚区有华北平原暖温带耕地亚区、鲁东山地暖温带林耕亚区和鲁中山地温暖带林耕亚区,位于该大区南部。以森林为主导资源的有华北山地丘陵暖温带林草亚区,位于该大区东部。另外水体与湿地资源主要分布在呼伦贝尔高原温带草原亚区,建设用地主要在华北平原暖温带耕地亚区和鲁东山地暖温带亚区。荒漠面积较大的亚区主要有锡林郭勒盟高原东部温带草原亚区和河套平原温带草耕亚区。

各个亚区中1990—2018年土地利用类型空间变化如图3(c)所示。由表3和图4可知,该大区有大量耕地转换为建设用地,同时草原面积大幅度减少。其中耕地转换为建设用地的区域主要位于华北平原暖温带耕地亚区(图3(c)),该亚区耕地转换为建设用地净转换值约为1.99×104km2,占整个大区耕地转换为建设用地面积净转换值的72%; 在草原大面积减少的情况方面,草原主要转换为了森林和耕地。草原转换为森林的区域主要位于大兴安岭南部温带林草亚区,约占整个草原转换为耕地面积的50%,草原转换为耕地的区域主要位于呼伦贝尔高原温带草原亚区,净转换的面积约为0.10×104km2。在整体上草原与荒漠之间的变化处于动态平衡。但在河套平原温带草耕亚区北部有大片的草原转换为了荒漠,可知各个亚区的各种资源占比、资源变化都有独特的特点,也证明了区划的合理性。同时区划为典型地区自然资源认识和管理提供了帮助。

表4 华北草耕自然资源大区二级分区概况

3.3 三级区划特征分析

在二级划分的基础上进行了三级区划,1990—2018年各个自然资源地区资源空间分布和变化如图3所示。由图3可知,各个亚区划分的不同自然资源地区主要资源占比不同,体现在第二主导资源上。较为显著的有呼伦贝尔高原温带草原亚区划分的呼伦贝尔高原高覆盖草原地区、呼伦贝尔高原中覆盖草原地区和呼伦贝尔高原灌木林高覆盖草原地区第二主导资源分别是耕地、水体与湿地和森林。另外华北山地丘陵暖温带林草亚区划分的华北山地丘陵有林地旱地地区和华北山地丘陵高覆盖草地旱地地区主导资源不一样,分别是森林和草原; 在资源变化上各个自然资源地区也有很大区别,呼伦贝尔高原中覆盖草原地区有大量的耕地转换为建设用地,而呼伦贝尔高原灌木林高覆盖草原地区大量的森林转换为了耕地。同时该大区主要的资源变化是在华北平原暖温带耕地亚区,而华北平原暖温带耕地亚区中耕地资源转换为建设用地的主要地区是华北平原北部旱地地区,净转换值为1.22×104km2,约占整个亚区转换值的65%。在河套平原草耕亚区中总体而言陆表资源变化不显著,但分出的河套平原旱地地区中约有0.24×104km2的草原转换为了荒漠,约占该地区总面积的12%。综上所述,各个亚区划分的不同地区中资源占比和资源变化都有差异,进行三级区划可以反映出各个地区的资源变化特征,有利于进行精细化管理。

5 结论

(1)基于已经完成的一级区划划分,按照相同的原则进一步将华北草耕自然资源大区分为了11个自然资源亚区,并在此基础上又分为了18个自然资源地区,为华北地区自然资源更细化地综合管理提供帮助。

(2)在上述区划的基础上,完成了该区域内自然资源空间分布特征以及自然资源动态变化特征的分析,得出该大区北部各个亚区主导资源主要是草地,南部是耕地,东部的华北山地丘陵暖温带林草亚区主导资源是森林。在资源变化上,1990—2018年该大区主要的资源变化是耕地和草原的变化,其中大量耕地转换为建设用地,变化的主要亚区是华北平原暖温带耕地亚区,约占整个大区变化的72%,同时亚区分出的华北平原北部旱地地区约占整个亚区变化值的65%。另外草原面积有大幅度减少的情况,主要变化是草地转换为森林,主要位于大兴安岭南部温带林草亚区,资源变化占整个大区的50%; 同时草原和荒漠之间整体上变化不明显,但在河套平原草耕亚区分出的河套平原旱地地区北部的典型区域中有大量的草原转换为了荒漠,约占该地区的12%。

本文的区划有利于对华北草耕自然资源大区进行更好地认识和管理,但是只进行到了第三级区划,有待更细致的研究和完善。另外,对三级区划的自然资源特征分析只精确到了自然资源一级类型,没有更进一步的划分,因此,自然资源二级类型的分布状况和变化特征有待进一步研究。