网络基础模块“物联网”教学建议

杨琳玲 郑立新

《普通高中信息技术课程标准(2017年版)》(以下简称《课标》)选择性必修课程“模块2:网络基础”中专门设置了“物联网”部分内容,为对物联网感兴趣并有能力深入学习的学生搭建平台,为学生未来的工作、生活乃至进入高校继续开展与“物联网”相关方向的学习和研究打下基础。广大教师应在深入理解《课标》要求、认真分析教材内容的基础上,积极稳妥开展“物联网”部分内容的教学实施,促进学生全面发展。

● 课标要求理解

《课标》选择性必修课程“模块2:网络基础”中对“物联网”部分内容提出了明确要求,包括:掌握物联网的概念及其发展历程;了解与物联网相关的设备及其功能,描述其工作原理;体验物联网、“互联网+”以及其他相关网络在日常生活学习中的应用,探讨创新网络服务对人们未来生活、工作与学习的影响。

根据以上要求,物联网部分的教学应通过分析物联网应用实例,使学生知道信息系统与外部世界的连接方式,了解常见的传感与控制机制,为学生提供从信息系统设计规划到软硬件操作的实践机会,从而了解其背后的技术原理,提高对信息系统价值的认识及利用信息系统解决问题的能力,探讨物联网、“互联网+”以及其他相关网络对人们未来生活、工作与学习的影响,深入理解数据、算法、信息系统和信息社会等学科大概念。

要使学生在物联网部分内容的学习过程中,提升自身学科核心素养:通过理解物联网的概念,认识与物联网相关的应用,增强信息意识;在掌握使用基本网络命令查询联网状态、配置情况及发现故障的操作过程中,发展计算思维;理解创新网络服务的意义,列举日常生活中与物联网相关的设备,描述其工作原理,提高数字化学习与创新能力;能判断日常网络使用中不安全问题产生的原因,掌握构建个人安全网络环境的基本方法,树立正确的信息社会价值观和责任感,培养信息社会责任。

● 教材内容分析

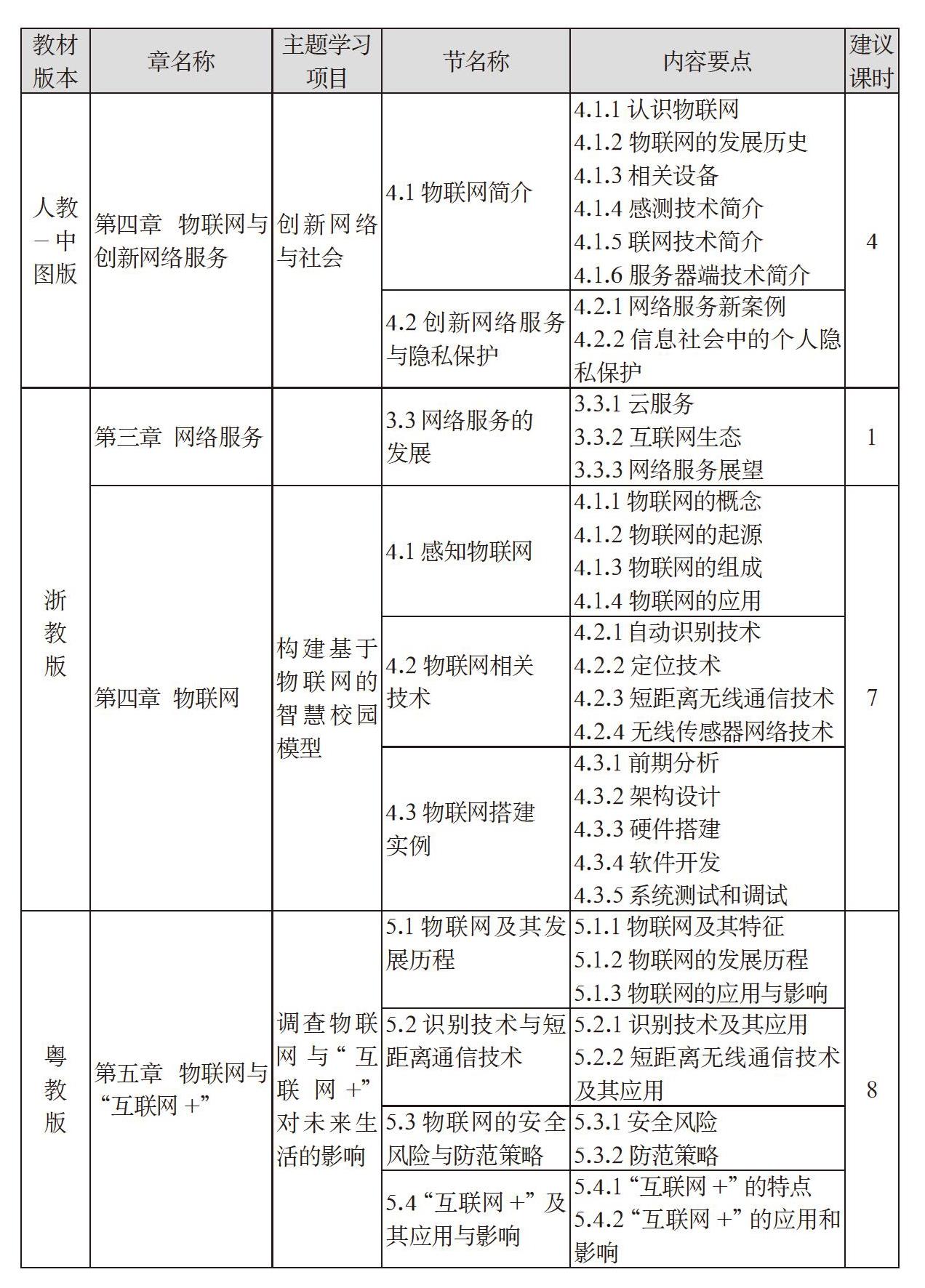

针对选择性必修课程“模块2:网络基础”中“物联网”部分内容,各版本教材在内容编排上同时兼顾了知识性内容对学生终身发展,以及时代性内容对学生创新能力提升的重要作用,但角度不同,各具特色。下页表列出了人教-中图版、浙教版以及粤教版教材的内容编排情况。

由表可看出,在物联网的基础知识、相关技术以及网络服务发展方向等方面,各版本教材相对比较一致,分别对物联网的概念、发展、组成以及应用进行总体的论述,对传感器、识别、定位等感测技术以及蓝牙、近场通信(NFC)等短距离通信技术进行技术原理分析和应用场景介绍,同时在不同的章节通过不同表述形式将“互联网+”以及其他相关网络服务进行了介绍和展望。根据不同的项目特点,各版本教材落脚点不也尽相同,如人教-中图版是创新网络服务与隐私保护,浙教版是物联网搭建实例,而粤教版则是物联网安全风险与防范策略和“互联网+”及其应用与影响。

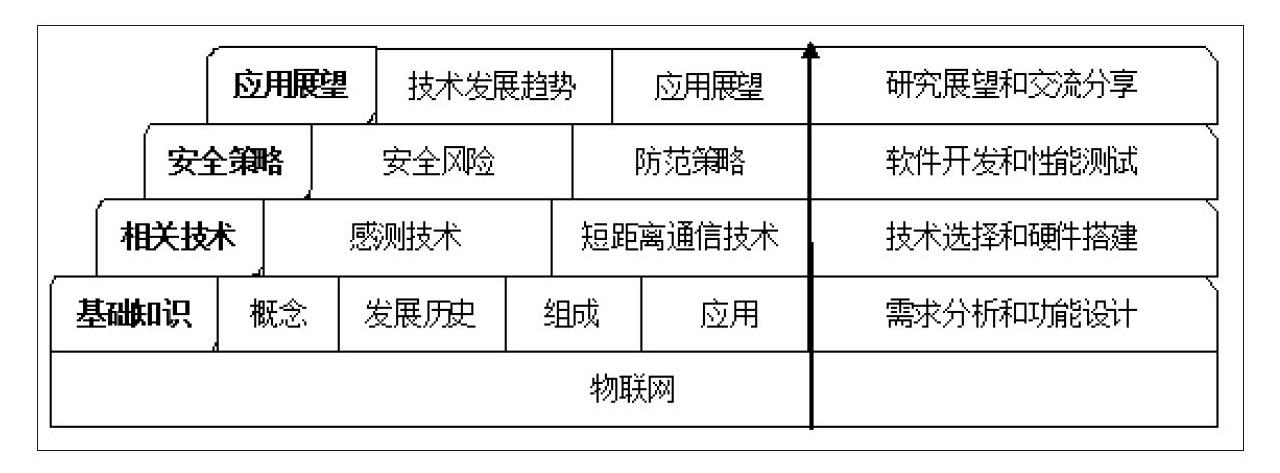

笔者认为,物联网的基础和核心还是互联网,是互联网的延伸,只是将信息交换和通信的端点由人扩展到了物品。因此,具体的应用服务、资源共享和安全防范可以和互联网一起来探讨,而物联网部分内容可以作为新兴技术进行探究学习和创新思考。可选择适当的项目主题,如智慧教室、智慧安防或智慧居家等,从基础知识、相关技术、安全策略以及应用展望等方面开展项目方案设计与实践,如下图所示。

● 教学实施建议

1.根据设施设备情况选择教学内容

必要的物联网教学软硬件配置是物联网教学正常实施的前提,教师应根据本校设施设备情况规划教学内容。例如,一些多功能开源软硬件平台,如果能够扩展一定量的传感器和通信模块,便能够满足基本教学需求,目前除了Arduino、树莓派等开源硬件外,还有一些国内公司对现有开源平台进行二次开发,形成符合中国学生学习习惯的软件和配套教程,方便学校教学。另外,还有通过射频识别读写、传感器、摄像头、主控器,搭建模拟智能物流、智能商店、智能安全模拟等物联网系统的实验箱等。建议教师在课前对设备进行调试、实验,以备教学中对学生遇到的实践问题进行指导和处理。

2.根据学情制订教学策略

在明确教学内容的基础上,教师要根据具体学情,制订有针对性的教学策略。

例如,在必修“模块2:信息系统与社会”的学习中,学生体验过基于物联网的传感、控制和连接,以及从信息系统设计规划到软硬件操作的过程,对物联网的组成、应用及常见技术已有感性认识,但多以模仿为主,较少创造性利用物联网技术解决生活、学习中的实际问题。学习选择性必修课程“模块2:网络基础”的学生,一般对必修阶段这部分内容学习基础扎实,有进一步学习的意愿,基于走马观花式的知识讲解和技术介绍不符合这部分学生的认知特点,也很难激发他们的学习动力。而通过本模块前两个部分的学习,学生已经对网络的基础、网络应用和服务、组建局域网以及网络安全等内容进行了较系统深入的学习,这为学生在本部分学习感测技术和通信技术原理奠定了基础。学生经过前期的必修课程和部分选择性必修模块的学习,应该对如何进行项目学习有了比较丰富的经验。

建议教师在教学前,对主题讨论、问题链设计、探究方式、硬软件支持、资源共享方式和交流反馈等进行针对性教学设计,在项目实施过程中要做好知识和任务引导、流程指导、技术支持和评价反馈等。为发挥学生个人优势,实现团队成员互补,更好地解决生活、学习中的实际问题,教师还要搭建学习环境鼓励学生合作完成项目。当然,不同学校、班级的学生情况会有差距,在知识基础、感兴趣的主题、更适合自主学习还是合作学习以及学习支撑搭建的需求度等方面各不相同,理想的做法应是“一班一策”。

3.以案例分析实现知识学习和任务引导

在本部分教学中,可以借助前期必修课的基础,引导学生利用之前了解或体验过的案例进行思考和分析,深入理解物联网的概念、发展、组成及应用。教师可根据所在学校的设备条件,确定物联网项目的学习方向,学生通过小组讨论明确物联网项目的设计主题。在案例分析中,教师可以选择学生之前模拟的物联网应用,如小型智能家居系统,或农业物联网、安防物联网等;而在主题方向方面,建议教师尽量选择情境真实、内容宽泛且与社会联系密切的主题,如关爱老人、健康生活、绿色出行等。

4.以互联网共享实现团队资源互通

在进行项目式学习的过程中,如果学生的团队合作出现问题会影响项目实施。要解决这些问题,就需要教师在项目实施之前向学生明确相对固定的互联网共享平台,如网络学习空间、资源云盘以及在线文档等工具。目前,很多在线平台可以实现办公文档、流程图、思维导图等多人协作的在线编辑,以及文件夹共享和文件上传,在教师建立好分组文件夹和相关在线编辑文档后,学生便可以實现团队资源共享互通,教师也可以实时在线浏览和批阅。

5.以多元展示交流实现正向评价反馈

项目式学习注重学习成果的交流展示,同时也注重学习过程的实时获得,重要的是引导学生更好地利用网络应用解决生活、学习中的实际问题。教师可以在课堂上组织学生进行成果展示评价和小组合作评价,也可以通过如UMU等网络学习平台展示阶段性的成果,进行优秀主题设计投票、和谐团队选拔、优秀设计方案甄选等评价活动,实现正向评价反馈。教师也可以让各组将展示介绍的视频放在网络学习平台,由学生和教师在课下进行评价反馈,优秀作品还可以在学校的公众平台上进行展示,或者为学生搭建外出参赛和交流的平台,让学生充分体验利用信息技术改变生活的成就感。

在物联网部分的教学中,还可以引入更多值得学生学习和思考的技术和问题,如区块链技术、标准化问题、人工智能等,这就需要教师更多地去关注信息技术的前沿发展情况,不断提升自身的专业水平,真正成为学生发展创新思维及能力的引路人。