高孔渗边水油藏水侵机制及剩余油潜力研究

王 强,梁 斌,曾济楚

(中国石油大港油田公司第五采油厂,天津 300280)

根据油水界面与油层垂直界面的大小关系可以将水油藏分为底水油藏和边水油藏,如果油水界面非常大,远远大于油层垂直界面,为底水油藏,如果油水界面比较小,与油层垂直界面差不多量级,为边水油藏,这两者之间的区分往往没有那么绝对清晰的分界线[1,2]。这两种油藏相比,底水油藏底水能量更充足,早期产量高,开发井含水速度上升更快,而边水油藏,水体能量释放缓慢,产量比较平缓,采收率相对较高。笔者认为,边水油藏受构造控制作用更明显,构造高部位为油气富集区,而底水油藏多发育在构造相对平缓区,储层内存在明显的油水界面,对于构造幅度较大的储层,底水油藏仅构造最高部位发育小范围油帽子,难以聚集规模储量。随着边水油藏构造高部位储量开发,边水上侵,构造低部位储层水淹形成底水,通过钻井显示出油层具有底水特征,这并不是油藏类型的转变,而是边水油藏开发中构造低部位油水关系发生变化。通过该两类油藏水体发育特征、开发井水侵规律以及二者的转化关系对比分析,二者存在较大区别。对于底水油藏,前人进行了大量研究,在水锥大小和范围的描述方面取得较多成果。侯君和程林松基于静力学原理和地下流体运动方程,假设水锥体侧面为曲线以及地下流体流动为稳定平面径向流动,建立了水锥高度模型的隐函数[3]。李传亮假设水锥面是一个曲线锥,建立了水锥表达式[4]。Boyun Guo等利用平面径向流和球面流的组合,对水锥高度及形状进行了研究,推导出水锥位置与产量和井筒位置间的函数。蒋平等在Boyun Guo的模型基础上,考虑油水两相流,通过假设不同边界条件对水锥表达式进行了重新推导[5],但在开发含水率较高时适用性欠缺。在油气开发实践中,边水油藏开发多是以底水油藏开发理论、模式作为指导,在水侵治理及剩余油挖潜方面效果不太理想。边水油藏在国内复杂断块油田普遍发育,且储量占比较大,因此针对边水油藏特征开展理论研究,对于提高其开发效果及采收率具有重要意义。本文结合高孔渗边水油藏特征,应用流体势分析方法进行水侵机制研究,建立边水油藏水侵模型,分析剩余油分布规律。

1 高孔渗边水油藏开发特征

高孔隙、高渗透率储层,其内部流体连通性、流动性更好,在该类储层形成的边水油藏,在油气开发过程中,开发井对周围流体的影响范围更大,边水上侵速度更快,给油藏的高效开发带来较大困难。通过对多个油区高孔渗边水油藏开发情况进行分析,认为该类油藏开发中主要存在以下三点问题:(1)边水快速推进、上侵,一旦水淹井底,油井含水快速上升,短时间内生产全水,产况难以修复,经济损失较大;(2)边水上侵在生产井段周围形成水锥,水锥面严密封闭了储层油气的继续流出,储量难以继续动用,形成大量的剩余油,从而降低了油藏的采收率及开发效果;(3)对于多年开发的老区,油藏构造高部位储量动用程度较高,边水上侵过程中在储层内部形成交错复杂的水线,给剩余油潜力研究带来较大困难。

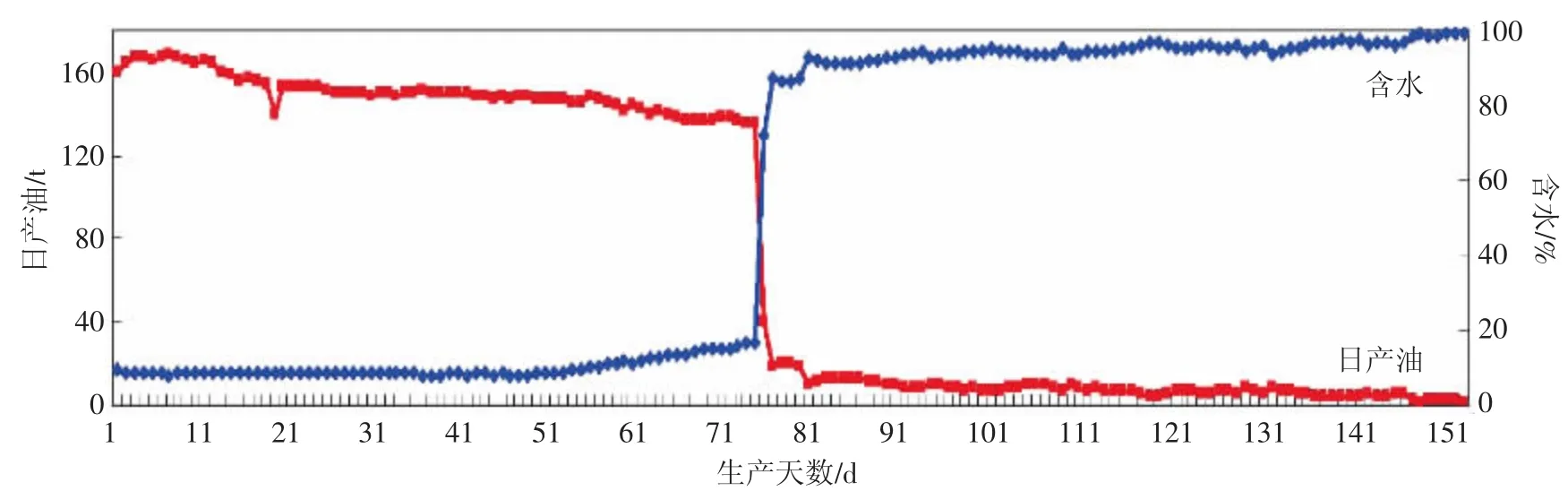

港西油田馆陶组为辫状河流沉积,厚度在300 m左右,底部以一套燧石砾岩与下第三系分界储层向上变为灰白色砂砾岩、含砾粗砂岩、中细砂岩与紫红色泥岩不等厚互层,主力砂体为正旋回沉积特征的点坝。馆陶组砂体电测解释分析孔隙度在21.7%~27.3%,平均25.2%,渗透率在445.7×10-3μm2~952.8×10-3μm2,平均699.25×10-3μm2,为高孔渗储层。馆陶组储层普遍发育边水油藏,水体能量充足,构造高部位历史开发井初期平均获得20 t日产能力,且低含水,然而仅持续不到3个月含水就开始快速上升,从油井产出见水(边水突破进入井底)到上升至全水不足一个月时间,后期进行各种压水措施,均难以取到较好的效果,如此生产状况对单井开发效益、油气的采收率均造成极大的损失。如港西油田西58-8断块2007年10月投产的水平井西X3H,生产层位为NgⅡ2-1油层,从其日生产曲线(见图1)上看,初期日产油168 t,低含水,两个半月后,边水突破进入井底,含水在两天之内迅速上升到91%,难以控制,直至产出全水。

图1 西X3H井生产曲线

2 边水上侵机制及剩余油潜力

2.1 流体势模型建立

地下流体的渗流是一个机械过程,流体总是自发的由机械能高的地方流向机械能低的地方,单位质量的流体相对于基准面所具有的总机械能[6-8],称为Hubbert势(质量势)。在实际势能计算中,通常不考虑毛细管力的影响,计算公式表达为:φ=gz+P/ρ,式中:φ-该点的流体势,J/kg;z-该点相对基准面(高程为0 m)的高程,m;P-该点的流体压力,Pa;ρ-流体密度,kg/m3;g-重力加速度,m/s2。

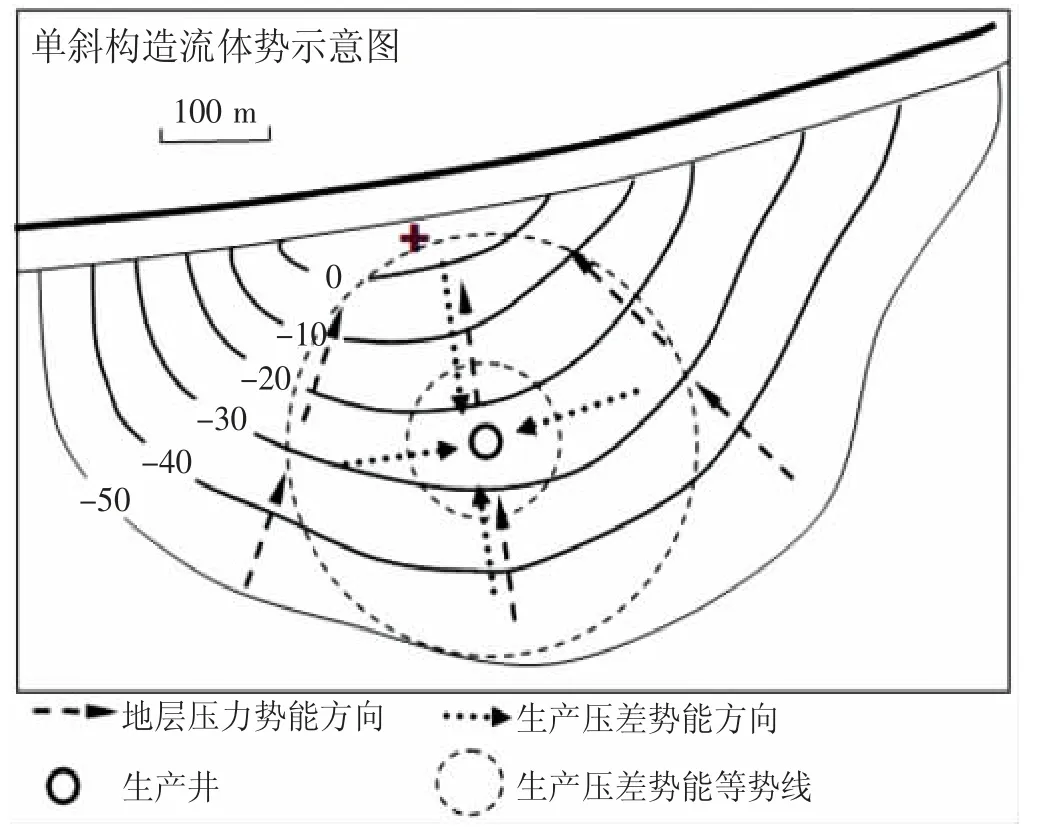

图2 单斜构造流体势示意图

以单斜构造油藏(见图2)为例进行分析,油藏在未动用状态下,流体总是垂直等势线从高势区流向低势区,油藏内流体任一点势能φ=gz+P/ρ,假设油藏上存在一口开发井,那么油井在生产压差ΔP作用下产生一个指向油井的势能,在油井构造高方向一侧原地层势能与生产压差产生的势能异向,在构造低方向一侧原地层势能与生产压差产生的势能同向,生产井构造高低方向选一对称点,构造高方向点的势能φ高=gz+(P-ΔP)/ρ,构造低方向点的势能φ低=gz+(P+ΔP)/ρ,经对比证实φ高<φ低,即在地层流体原势能及生产压差产生势能的共同作用下,油井构造低方向较构造高方向储量动用能力更强,动用半径更大。

2.2 水侵机制及剩余油分布

应用流体势模型的成果认识,充分考虑到构造及势能作用,建立边水油藏水侵理论模型(见图3),该模型为沿构造高低方向的一张剖面图,与储层底部相切的等势线称为相切等势线,用φL表示,油井well射开砂体顶部30%生产。油井生产过程中,构造低部位边水沿正旋回储层底部优势通道向井底方向推进,同时油井储量动用半径也在逐渐增大,当二者相遇部分水体开始上侵。当边水进入生产井构造高方向,由于流体总是从高势区流向低势区,因此水体不会突破相切等势线φL,致使构造高方向较低方向水淹范围更小。高孔渗边水油藏,边水连通性、流动能力更强,边水在推进路径上,随着向生产井底靠近,逐渐向上侵、上锥转化,最终形成水锥包围整个生产井段。油井一旦停产,生产压差作用消失,在密度差异作用下油水重新分布,形成油井构造高方向半水锥。

图3 边水油藏水侵模式图

通过边水水侵模型的分析,剩余油潜力主要分布在:(1)生产井构造高方向。油井构造低方向相比高方向储量动用半径更大、动用程度更高,并且油井生产过程中,边水向油井构造高方向难以突破相切等势线,水淹范围更小,剩余油潜力更大;(2)剩余油分布在油井构造低方向砂体顶部。对于正旋回沉积的高孔渗砂体,砂体底部孔渗属性更好,为水侵推进的优势通道,剩余油主要富集在储层顶部,距离油井距离越远,砂体顶部剩余油层厚度越大。

边水油藏水侵模型与底水油藏水侵模型相比,充分考虑到了构造及生产压差等因素的影响,更全面、准确的反映了边水油藏开发、水侵及剩余油分布特征,对边水油藏高效开发研究具有重要指导意义。

2.3 水侵治理对策

高孔渗边水油藏水侵表现为水体推进至井底,进而向上锥进的过程,治理的关键技术在于控制边水推进速度和压制水锥,最大限度延长无水期,达到提升开发效果的目的。从以下几点对水侵因素及治理方法进行分析:

(1)油水黏度比。流体在砂体孔隙中流动,黏度对流速影响比较显著,油水黏度比越大,流体速度越慢,油井的稳产期越长。在依靠边水能量进行油藏开发时,向边水中注入适当的增黏剂,可以延缓边水的推进速度。

(2)开发井距离油水界面的距离。边水油藏水体发育在油藏的边缘,开发井距离边水越远,边水推进至井底所需时间越久,生产井无水生产期越长。

(3)储层属性。高孔渗储层具有较好的连通性、流动性,水侵特征体现的更明显。对于中孔渗、低孔渗或非均质性较强的储层,边水上侵过程中流速更慢,水体更容易沿局部优势通道流动,到达井底的水体能量相对较弱,难以较快形成封闭油气的水锥,生产中表现为含水长期缓慢上升的特征。对高孔渗边水油藏水锥的抑制对策可采用人工夹层方法,在储层水锥部位注入化学暂堵剂或水泥制造一个人工夹层[9],水锥上升到夹层时,被挡的水锥顶部扩大,锥体向两旁扩散,延缓了水侵速度。

(4)射孔井段。射孔井段越长,水锥就会越早时间抵达射孔段。通过对港西油田高孔渗边水油藏油井累产油量与射孔程度关系的对比分析,生产层顶部射开20%~30%,生产效果最佳。

(5)生产压差。生产压差大小控制着边水的推进速度,压差越小,边水上侵速度越慢,同时单井产能也越低。为了使稳产时间和经济效益最优化,依据单井生产达标效益需求,调节油井产能,实行“效益控油”模式,最低限度的控制生产压差。

3 实例分析

港西油田西58-8断块位于黄骅凹陷,馆陶油组为典型的高孔渗边水油藏,2007年发现并投入开发,沿断层边部构造高部位部署开发井,依靠边水能量驱油,初期平均单井日产油23 t,不含水,断块馆陶油组最高日产能力达到276 t,截止2016年年底日产能力仅4.7 t。油井在生产中普遍存在以下问题:油井无水生产期较短,平均不足4个月,产液一旦见水,含水就快速上升,不到10 d时间就全水,后期结合多种措施治理,效果不理想。随着第一批开发井的实施,断块构造高部位储量动用程度较高,边水向油井方向上侵过程中,在储层内部形成交错复杂的水线,成为剩余油潜力认识的难点。2011年以常规潜力认识的思路对开发井网进行调整,与老井拉开井距,向构造低部位无井控制区部署新井,钻井证实馆陶油层强水淹,投产高含水,多年来对该区块剩余油分布认识一直存在较大困难。通过高孔渗边水油藏水侵机制研究,结合模型分析,认为断块构造高部位仍为剩余油富集潜力区,确定构造高部位井间挖潜方案,部署新井5口,新、老井平均距离60 m。2017年方案实施完成,新井射孔程度均顶部射开低于30%,限制生产压差,控液20 m3,5口新井初期均获得20 t的日产能力,不含水,截止目前已生产10个月,含水得到明显控制,呈缓慢上升,平均含水21%。高孔渗边水油藏挖潜力、控水侵方面的研究成果在西58-8断块取得显著的应用效果,对于同类油藏提高开发效果、提升采收率具有重要指导意义,同时也为中、低孔渗边水油藏开发研究起到借鉴作用。

4 结论与认识

(1)应用流体势分析方法,开展了高孔渗边水油藏水侵机制研究,证实生产井构造高、低方向储量动用能力、动用程度存在差异,构造低方向较高方向储量动用程度更高,因此构造高部位历史井间仍为剩余油富集潜力区。

(2)充分考虑边水油藏构造、势能及生产压差等因素,建立水侵模型。认为油井生产过程,边水向井底方向推进、逐渐上侵,最后锥进水淹生产井段。遵循流体总是由高势区流向低势区的原则,边水推进至油井构造高方向,并不会突破相切等势线,致使生产井构造高方向水淹范围更小。

(3)抑制高孔渗边水油藏水侵,可以对油水黏度比、储层属性、射孔程度及生产压差等因素进行措施改变或优化,尤其是对生产压差的控制,建立“效益控油”的调整方案,根据开发井达标效益需求,控制压差进行

定油生产,达到最大程度延长稳产期的效果。